外金津、玉液不同靶向电针对脑梗死相关阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者颏舌肌收缩的影响*

2021-06-11王东岩冯丽媛矫梦璐路思宇

王东岩,霍 宏,冯丽媛,矫梦璐,路思宇

(1.黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150001;2.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

脑梗死作为危害人类健康的重大疾病,约占全部卒中患者的70%[1]。阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome,OSA)是以睡眠期间上气道频繁出现阻塞为首要特征的睡眠疾病。2019年专家共识中指出:卒中相关OSA发病率为43%~70%[2]。OSA既是脑梗死的独立危险因素,也是其所致的并发疾病。OSA发生的主要原因是上气道在睡眠中反复、多次塌陷,这在卒中相关患者中更为明显[3]。上气道扩张肌群维持气道开放,颏舌肌功能正常是其中最关键的要素之一,故针对颏舌肌的中、西医治疗近年来颇受关注。本项临床研究旨在探究外金津、玉液的不同靶向电针对颏舌肌收缩程度的干预,从而为设计针对颏舌肌的脑梗死相关OSA患者针灸治疗方案提供参考。

1 临床资料

1.1 一般资料

患者来源于2018年3月—2019年3月黑龙江中医药大学附属第二医院针灸科三病房,共完成观察病例60例,采用随机数字表法分为靶向组(治疗组)与传统组(对照组),每组30例。由于针灸、B超操作特殊性,本试验采用单盲方法,对患者施盲。两组患者一般情况资料(性别、年龄和病程)差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 脑梗死诊断标准 参考《中国脑血管病诊治指南与共识》2016年版[4]:①急性起病;②局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木、面神经功能障碍、语言障碍等),少数为全面神经功能缺损;③症状或体征持续24 h以上;④排除非血管性病因;⑤头部CT、MRI排除脑出血。

1.2.2 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断标准 参考《国际睡眠障碍分类》(ICSD-3)[5]:满足(A+B)或C。

A.出现以下至少1项:①患者主诉困倦、非恢复性睡眠、乏力或失眠;②因憋气、喘息和气哽从睡眠中醒来;③同寝者或其他目击者报告患者在睡眠期间存在习惯性打鼾、呼吸中断或二者皆有;④已确诊高血压、心境障碍、认知功能障碍、冠脉疾病、卒中、充血性心力衰竭、心房纤颤或2型糖尿病。

B.多导睡眠图或睡眠中心外睡眠监测证实:PSG或OCST监测显示每小时睡眠期间发生阻塞性为主的呼吸事件≥5次。

C.PSG或OCST证实:PSG或OCST监测显示每小时睡眠期间发生的阻塞性为主的呼吸事件≥15次。

1.3 纳入标准

①符合缺血性卒中诊断标准;②符合OSA诊断标准;③年龄30~80周岁;④卒中病程为恢复期或后遗症期(2周以上);⑤病情稳定、意识清醒,无严重运动功能障碍,对治疗有良好的依从性;⑥无其他严重合并症;⑦近7 d未服用对肌肉收缩产生影响的相关药物;⑧同意并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①口咽、下颌部生理结构异常;②进行其他对试验产生干扰的治疗;③急症、出血倾向、安装心脏起搏器和对直流电过敏;④由于体内金属或其他原因无法行超声检查或可能产生干扰;⑤近期服用对影响肌肉收缩的相关药物;⑥依从性差,期间因疼痛等原因自行退出者。

2 治疗方法

两组患者均在接受针灸科脑梗死住院患者常规治疗的基础上进行,具体参考《中国脑血管病诊治指南与共识》[4]。

2.1 传统组

针具:安迪牌无菌针灸针,规格为Φ0.30×50 mm。超声监测系统:日立牌ARIETTA 70 Ultrasound System。电针仪器:英迪牌KWD-808Ⅱ治疗仪。取穴:外金津、玉液。体位:患者去枕仰卧位。针刺角度:向对侧耳尖方向斜刺。针刺深度:进针25~40 mm(1~1.5寸),得气为度,B超下显示针灸针未刺中颏舌肌。电针治疗:患者颏舌肌运动平稳后,于外金津、外玉液两穴连一组导线,采用断续波进行刺激,频率30 Hz,刺激量以患者耐受最大限度为度,待患者颏舌肌收缩平稳、患者感觉稳定后,固定电流大小。

2.2 靶向组

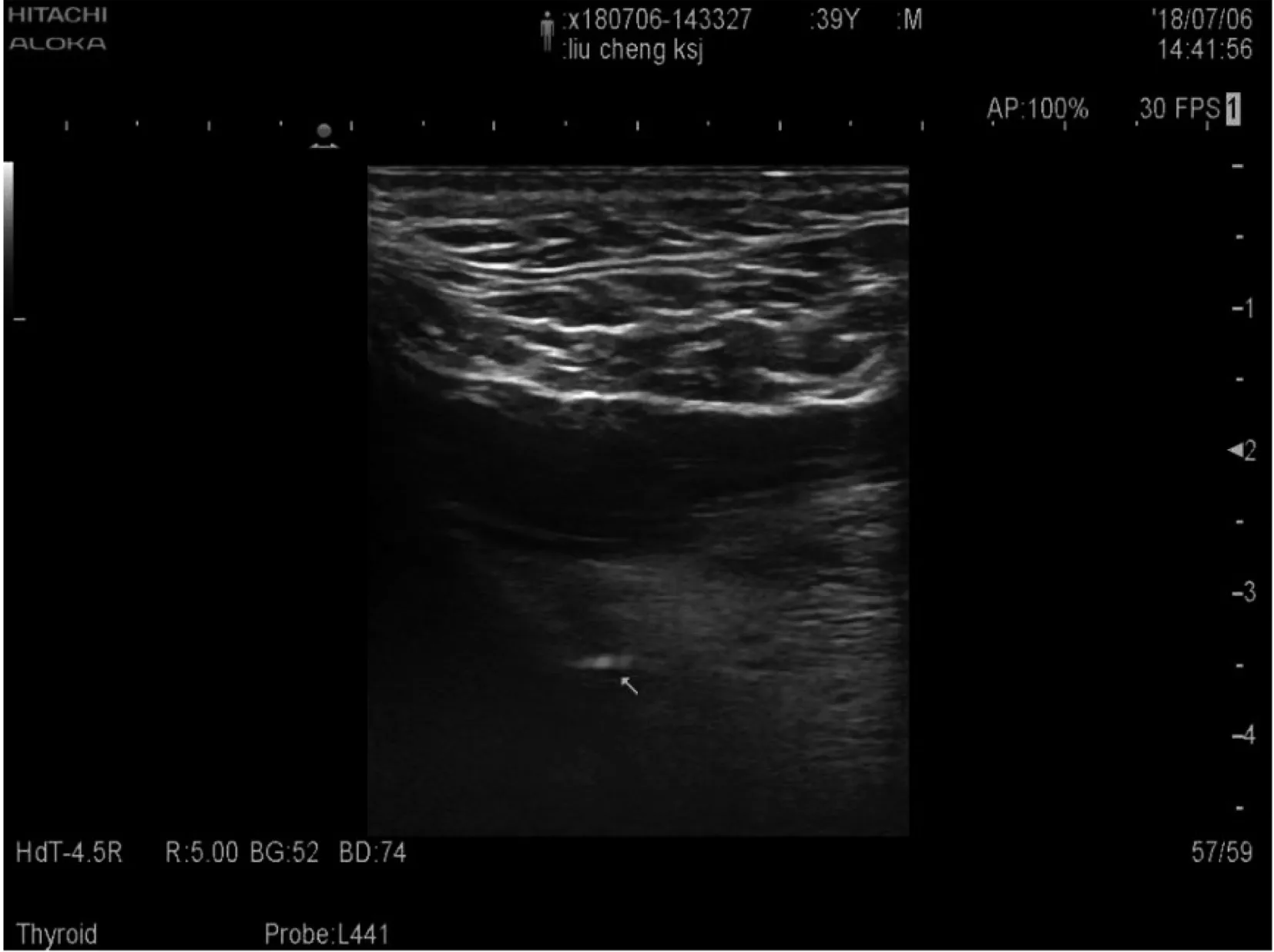

针具、超声仪器、电针治疗仪同传统组。取穴、体位、针刺角度均同传统组。针刺深度:B超下进行选择,B超医师采用高频线阵探头进行颏舌肌扫查,待颏棘、颏舌肌显示清晰稳定后,针灸医师进针,于超声影像显示颏舌肌肌腹处出现针具时立即停止进一步进针,固定针刺深度,见图1。电针治疗:导线连接、波形、频率和刺激量的选取均同传统组。

图1 靶向颏舌肌进针B超下显示高针体

3 评价方法

3.1 颏舌肌收缩程度

3.1.1 B超动态影像记录 无刺激时:嘱患者由平静转为颏舌肌收缩运动,用力方法取瓦尔萨尔法,助手捏紧受试者两侧鼻翼向内压紧,同时嘱其紧闭双唇、用力鼓气,B超医师进行颏舌肌扫查,记录扫描影像。

电刺激时:两组分别于断续波电针刺激开始即刻、开始10 min后进行超声动态影像记录,注意要在颏舌肌收缩平稳后开始记录影像。

3.1.2 颏舌肌厚度测量 扫描结束后在动态影像中截取图像,以颏舌肌肌体厚度(Muscle Thickness,MT)进行评价,分别在距颏棘1 cm、2 cm处测量颏舌肌MT,取收缩时的MTmax与平静时MTmin,取二者差值ΔMT作为颏舌肌收缩幅度评价指标。

3.2 进针深度

靶向组在B超图像显示针具到达颏舌肌肌腹时停止进针,在针体暴露于皮肤外处进行标记,治疗结束出针后应用高精度游标卡尺进行测量,测量单位以毫米(mm)表示。

3.3 颈围

在针刺开始前测量,嘱患者取坐位,以甲状软骨为标志进行测量,软尺水平绕颈1周,计量结果表达单位取厘米(cm)。

3.4 统计学处理

统计学分析应用IBM SPSS 23.0进行处理。试验数据根据正态性进行相对应检验,计量资料以均数、标准差或中位数、四分位(P25、P75)表示,P<0.05差异具有统计学意义。应用线性回归进行相关性分析。

4 结果

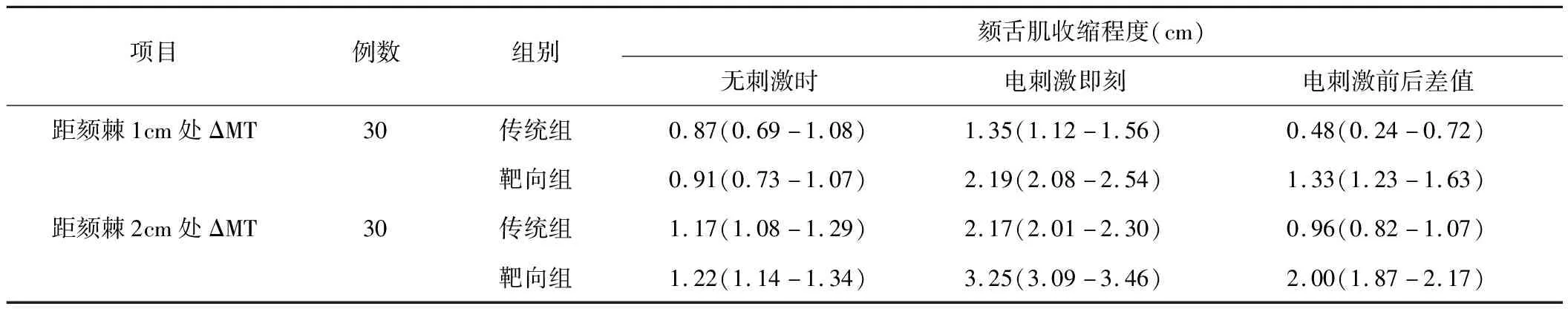

4.1 电针刺激即刻颏舌肌收缩程度比较

无刺激时,在距颏棘1 cm、2 cm处计算ΔMT值,传统组与靶向组相比差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。数据不符合正态分布,进行非参数秩和检验。组内比较,两组在电刺激后ΔMT值均提高,与无刺激时相比差异具有统计学意义(P<0.01);组间比较,靶向组ΔMT值的增高程度大于传统组,差异具有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 电刺激前后颏舌肌收缩程度对比 [M(P25-P75)]

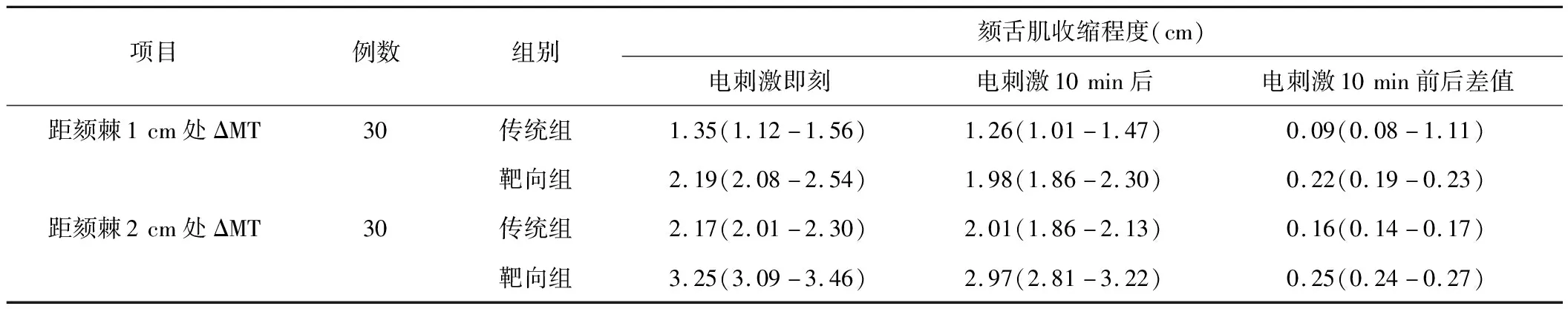

4.2 电刺激10 min后颏舌肌收缩程度比较

电刺激10 min后,再次测量距颏棘1 cm、2 cm处计算ΔMT值,数据不符合正态分布,进行非参数秩和检验。组内比较,两组在电刺激10 min后ΔMT值均下降,与刺激即刻相比差异具有统计学意义(P<0.01);组间比较,靶向组ΔMT值的降低程度大于传统组(P<0.01)。详见表3。

表3 电刺激10 min前后颏舌肌收缩程度对比 [M(P25-P75)]

4.3 B超下靶向进针深度与患者颈围的相关性分析

经正态性检验,颈围与进针深度数值符合正态分布(P<0.01),将靶向组30例患者的进针深度与颈围进行相关性分析,深度与患者颈围具有相关性,二者呈正相关关系(r=0.881,P<0.01),详见表4、图2。

表4 靶向颏舌肌进针深度与患者颈围情况

图2 靶向进针深度与颈围散点图及拟合回归直线

5 讨论

脑梗死作为我国中老年致残率第一的疾病,给人们的生活带来了极大负担,而临床目前脑梗死相关并发OSA患者多见,流行病学显示卒中后OSA的发病率高达44%~72%[6],OSA造成脑血管事件的概率仍为正常人的4倍[7]。在OSA发生时,血氧饱和度降低,血液粘稠度增加,进一步降低了脑血管储备能力,从而使梗死更易发生[8]。故在防治脑梗死的同时重视OSA的治疗,对卒中病人的病情进展及预后意义重大。目前OSA的西医治疗方法主要包括手术、减肥、体位调节与控制、口腔矫形器及持续气道正压通气等,中医治疗以针灸疗效较为突出。

在针灸治疗中,目前为了加强刺激量及疗效,以电针刺激的应用较为常见。研究表明,每个电刺激引起的脉冲都有可能引起1次兴奋神经肌肉的运动反应[9]。适量的电刺激激发神经传导冲动,使其保持活跃,从而维持肌肉的形态结构。脑梗死并发OSA的患者咽部肌张力相对于单纯OSA患者更为严重,针对外金津、玉液的电针刺激对上气道扩张肌群的功能维持与恢复治疗效果较佳,通过电刺激引起肌肉震颤和强烈收缩,提高肌肉组织兴奋性,从而实现颏舌肌肌纤维亚型的重构。研究表明,在针对外金津、玉液进行4周的电针治疗后,多导睡眠监测显示OSA患者的呼吸暂停低通气指数、最低血氧饱和度均较治疗前好转[10]。

本试验着重探究针对脑梗死相关OSA 患者颏舌肌的精准电针治疗方案,针灸的精准化在提高针灸临床疗效方面具有重要研究价值:①在取穴方面:当代针灸需贴近现实情况进行有针对性的治疗。从传统取穴角度看,外金津、玉液主治中风失语流涎、舌肌麻痹和舌肌痉挛等口咽部功能障碍相关疾病[11],与鼾证,即OSA的治疗相符;从现代解剖学角度来看,外金津、玉液解剖位置不仅包括颏舌肌、颏舌骨肌等相关肌肉,且有舌下神经、舌动静脉走行[12],与现代解剖理论相符;②在针刺角度方面,很难对针刺角度做出普遍适用的量化,临床操作上亦有难度,故对针刺角度的研究均为大致针刺方向。前期临床观察与研究显示,由外金津、玉液进针时,针尖方向朝向对侧耳尖方向,针尖多可到达颏舌肌处,针感明显,故选择此方向为本次研究的针刺角度;③在针刺深度方面,Park J J等[13]对在B超引导下针灸过程中的针刺感觉进行了研究,发现在针尖达到肌肉层面时,可出现较为明显的针刺感应。脑梗死合并OSA患者的针灸治疗中,取常规外金津、玉液针刺深度1~1.5寸[11],往往针尖深度难以达到颏舌肌,效果差强人意。本研究显示针尖刺中颏舌肌时的进针深度与患者颈围存在一定的正相关关系,对未来脑梗死相关OSA患者针对颏舌肌的治疗方案精细化有一定的参考价值。

本试验着重评价颏舌肌收缩功能,颏舌肌是维持气道扩张最关键部位,其功能对OSA的康复至关重要,但相关肌群在日常活动及康复治疗中难以训练,电针刺激促使颏舌肌被动收缩,是针对性治疗的新思路。一定刺激时间后颏舌肌虽出现收缩幅度降低,疲劳现象明显,但可能与超量恢复有关[14],亦对增强颏舌肌的运动和维持气道功能有所裨益。

本试验主要评价方式为超声动态成像下的图像与数据截取,超声成像在指导针灸治疗方面具有多重优势,从患者的角度而言,超声价廉、施术痛苦小、辐射小及依从性好;从医生的角度看,超声能够直观实时地反应局部肌肉骨骼变化,并观察到针灸针位置层次。在对Web of science的文献研究中显示,在超声肌肉研究中肌肉厚度的研究频率最大[15]。在针灸相关超声应用方面,目前以对针感的研究较为多见[16-17]。本试验中超声既起到了辅助作用,即超声下判断针尖是否到达颏舌肌;又起到了评价作用,即颏舌肌收缩的观察与测量。将宏观与微观、传统与现代相结合,是现代针灸研究的方式的体现。

综上所述,针对颏舌肌的电针疗法在脑梗死相关OSA治疗中潜力巨大,更加精准的治疗方案有待继续探究。望今后能够在对性别、年龄和生活习惯等其他因素总结归纳的基础上,进行更大样本量的试验。另外,肌电、多导睡眠检测等亦可用于评价。未来可综合以上因素,进行针对颏舌肌电针治疗方案的进一步评价与优化。