长期服用氯丙嗪致药源性白内障2 例

2021-05-28李丽红杨永升

李丽红,杨永升

氯丙嗪是临床应用最广的第一代抗精神病药物,属于吩噻嗪类的代表性药物,广泛应用于治疗精神分裂症和躁狂性精神病[1]。但在控制精神症状的同时,长期大剂量使用可引起全身不良反应,如嗜睡、淡漠、无力、口干、无汗、肌张力障碍、皮疹、低血压等;也可以引起眼部不良反应[2-3],如动眼危象、急性视力下降、睫状充血、角膜内皮代偿、眼部色素沉着[4]等。角膜后色素沉着、晶状体前囊及前囊下点状色素沉着,可形成白内障,影响患者视力。现将2 例氯丙嗪引发的白内障报道如下。

1 临床资料

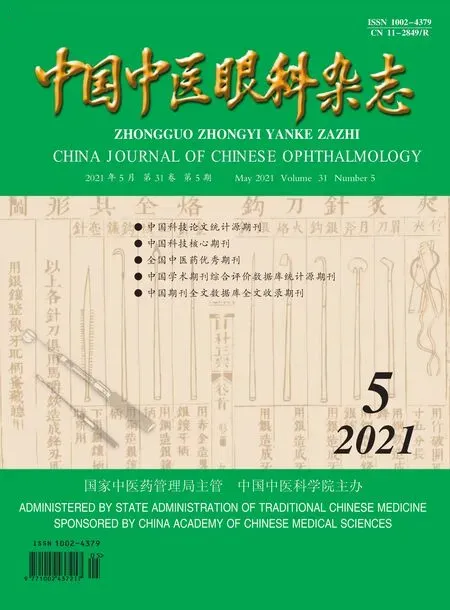

案例一 邢某,女,49 岁。因“双眼逐渐视物模糊3 个月”于2019 年9 月4 日至中国中医科学院眼科医院就诊。眼科检查:右眼视力0.6,左眼视力0.5,矫正均不提高。右眼眼压11mmHg(1mmHg=0.133kPa),左眼眼压17 mm Hg。双眼眼球运动正常,睑球结膜无充血,角膜透明,前房深浅正常,房闪(-),瞳孔正大等圆,直径约3 mm,对光反射灵敏,晶状体中央呈海星状混浊,向外放射(图1)。双眼眼底未见异常。既往精神分裂症病史20 余年,8 年前曾口服氯丙嗪治疗6 个月以上(具体用量不详),于2013 年改为口服氯氮平片和盐酸苯海索片。全身无其他疾病,否认高血压病、冠心病、糖尿病等慢性病病史,否认结核、风湿和传染病史,否认有先天性或遗传性疾病史。诊断:双眼药源性白内障。予吡诺克辛钠滴眼液点双眼,控制白内障进展。

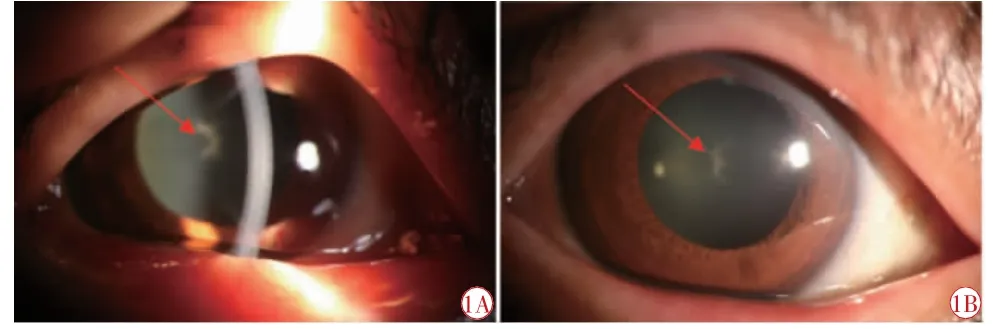

案例二 张某,女,51 岁。2015 年9 月1 日初诊。1986 年患精神分裂症,一直服用氯丙嗪、盐酸苯海索片及艾司唑仑片治疗,1990 年出现双眼视物模糊,1993 年北京同仁医院诊断为“双眼白内障”,2009 年以来视物模糊明显加重。眼科检查:右眼视力0.2(矫正0.6),左眼视力0.15(矫正0.5)。双眼结膜无充血,眼压正常,角膜透明,前房深浅正常,房闪(-),瞳孔正大等圆,晶状体中央可见海星状棕黄色色素沉着,呈放射状(图2)。双眼眼底未见明显异常。诊断:双眼药源性白内障。予吡诺克辛钠滴眼液点双眼,控制白内障病情进展;停用氯丙嗪,改为其他精神类药物。

二诊:2016 年10 月10 日。双眼视力0.2(矫正1.0)。双眼晶状体中央仍可见海星状棕黄色色素沉着,呈放射状,色素沉着无加重。

三诊:2019 年6 月9 日。右眼视力0.2(矫正1.0),左眼视力0.15(矫正1.0)。白内障无明显加重,视力基本稳定。

图1 患者邢某初诊双眼眼前节照相。1A 右眼;1B 左眼。双眼角膜透明,晶状体中央呈海星状混浊,向外放射(红色箭头)

图2 患者张某初诊双眼眼前节照相。2A 右眼;2B 左眼。双眼角膜透明,晶状体中央可见海星状棕黄色色素沉着,呈放射状(红色箭头)

2 讨论

白内障的发生与多种因素有关,如遗传、性别、吸烟、外伤、辐射、代谢异常、中毒、服用某些药物、营养障碍、糖尿病等[5],都可以引起晶状体透明度降低或者颜色改变导致光学质量下降,出现退行性改变。多种药物长期使用均可引发白内障,除氯丙嗪以外,还有糖皮质激素、他汀类药物、抗癫痫药、胺碘酮、抗肿瘤药物、内分泌类药物、硝苯地平、喹硫平等[6]。

早在1960 年代中期,Greiner 等[7]就报道了吩噻嗪类药物可以引起晶状体混浊,这是最早对于氯丙嗪引发白内障的报道。近些年陆续也有许多文献[8-10]报道,长期服用氯丙嗪会导致角膜和晶状体混浊,从而引起视力障碍。氯丙嗪相关眼部副作用病因尚未明确,有研究[2,11]认为氯丙嗪可能有光敏性,长期服用会导致药物及其代谢产物在体内蓄积,在日光照射的作用下导致角膜和晶状体出现色素沉着,进而发展为白内障。

药物源性疾病的诊断一般依据Naranjo 等建立的7 条诊断标准或10 条评级量表来进行判断:(1)这种反应已被多次报道和记录;(2)当药物减量或停用后症状消退;(3)其他可能引起的原因已排除;(4)药物剂量加大时症状加重;(5)记录的副反应有客观的证据;(6)使用同类药物也可以出现相似症状;(7)再次使用这种可疑药物症状会再发。使用量表计算分值越高,可能程度越大[12]。根据这个评估量表的评价结果来看,本文中这2 例患者因服用氯丙嗪而导致白内障之间的因果关系是确定的[13]。

用药时间和剂量与白内障的发生有很大的相关性,患者在使用氯丙嗪一段时间后均出现了视力下降的症状。相关研究[14]发现,眼部出现白内障是随服用氯丙嗪时间的延长而出现增长趋势的;服药剂量也会直接影响白内障的发生,长期大剂量服用比长期服用维持量发生率更高。抗精神病药引起白内障多为慢性起病,在长期使用抗精神病药物后,会逐渐出现白内障症状,且晶状体混浊是双侧性和轴性表现,绝大多数病例双眼的病变程度相同,晶状体前囊及皮质浅层呈典型星形混浊外观,停用抗精神病药后,一般白内障症状可以得到缓解,但是这种改变是无法完全逆转的[15]。

这2 例患者均排除家族遗传性白内障,无吸烟史,无营养摄入障碍及代谢紊乱,无高血压及糖尿病史,无眼部外伤史,除氯丙嗪外,无上述其他导致白内障的因素干扰。因此,综合分析2 例患者氯丙嗪的使用时间与白内障的发生时间、合并用药情况、发病机制等发现,患者双眼出现白内障与氯丙嗪的使用有着极大的关联。

抗精神病药物引发的药源性白内障一旦确诊后,要在治疗原有精神疾病的基础上及精神科医生的指导下,调整用药剂量或者改用其他药物。根据患者实际情况,至少每6 个月到眼科复诊1 次,确保白内障无快速进展。外出时应佩戴茶色、深茶色或者黑色墨镜防止太阳光对眼部造成损害,以保护角膜和晶状体。如白内障严重影响患者正常的生活和工作时,可考虑白内障囊外摘除联合人工晶状体植入术或者超声乳化白内障吸出联合人工晶状体植入术。