“肝开窍于目”理论在内障眼病的应用

2021-05-28张玮琼李军接传红王建伟王晶莹

张玮琼,李军,接传红,王建伟,王晶莹

“肝开窍于目”理论首见于《素问·金匮真言论》[1],其云:“东方色青,入通于肝,开窍于目,藏精于肝。”强调眼与五脏同气相求、各有所归的同时,又指出目与肝的密切关系,认为目是通过足厥阴肝经与外界相通的窍道。《审视瑶函·内外二障论》[2]云:“眼乃五脏六腑之精华,上注于目而为明。……,皆从肝胆发源,内有脉道孔窍,上通于目而为光明。”这些论述为从肝论治目疾奠定了理论依据。

内障眼病,中医学泛指瞳神及眼底组织病变,多因内伤七情、思虑过度、多用目力及劳倦等致精气耗损,气血不和,脏腑功能失调,经络郁塞,玄府不通而引起。西医学多指晶状体及眼底出血、水肿、渗出等病变。随着我国国民经济快速增长和人们生活方式的改变,高血压病、糖尿病、高脂血症患者逐年大幅增加,由此并发的眼底病变发病率随之上升。中医药治疗消渴内障、视瞻昏渺、络损暴盲等内障眼病,均取得了显著疗效[3-5]。内障眼病多责之于肝肾,而“肝开窍于目”理论在其中发挥重要的指导意义。本文从肝与目的关系出发,基于理论溯源、现代研究、临床应用三个方面系统梳理内障眼病的理论依据,为临床防治内障眼病提供思路和参考。

1 “肝开窍于目”的理论溯源

1.1 肝脉上连目系

十二经脉中,只有足厥阴肝经是本经直接上连目系。《灵枢·经脉》[1]曰:“肝足厥阴之脉,……循喉咙之后,上入颃颡,连目系,上出额,与督脉会于巅。其支者,从目系下颊里,环唇内。”因此,眼部功能的正常发挥,有赖于肝经的脉道通利、肝气疏泄和肝血营养的作用。《外台秘要·卷第二十一》[6]云:“黑白分明,肝管无滞”是目能正常辨色视物必须具备的三个条件之一,其中,肝管即指肝经。肝脉是气血津液上输于目的通道,只有道路通畅,营养物质才能源源不断运输于目。

1.2 肝开窍于目,目为肝之外候

目为深藏于体内的肝脏和外界相通的窍道。《灵枢·五阅五使》[7]谓:“五官者,五脏之阅也”。其中“目者,肝之官也”,眼为肝的外候,正如《诸病源候论》[8]所言:“目,肝之外候也。”肝脏受藏的精微物质,不断输送至眼,双目得养而能视。《丹溪心法》[9]也指出:“欲知其内者,当以关乎外。诊于外者,斯以知其内。”通过目的诊察,可以测之内在脏腑的病变。

1.3 肝气通于目,肝和则目明

目为肝窍,肝气直接通达于目。《灵枢·脉度》[7]云:“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣。”《中医眼科六经法要》[10]曰:“肝气上升,则目中即有主宰……”《银海精微》[11]亦云:“肝肾之气充则精彩光明,肝肾之气乏则昏朦眩晕。”肝气调和,则气机调畅,升降出入有序,有利于气血津液上输于目,黄斑得养,目才能视物辨色。

1.4 肝主藏血,目受血而能视

视觉功能的正常发挥有赖于肝血的涵养。《素问·五脏生成》[1]云:“诸脉皆属于目,目得血而能视”“目者血气之宗也”,又云:“人卧血归于肝,肝受血而能视”。《审视瑶函》云[2]:“真血者,即肝中升运于目,轻清之血,乃滋目经络之血也”。目为阳窍,非轻清之品不能上达,肝主藏血,肝脏气血充和,经脉通利顺畅,五脏六腑精气在肝气的推动下循经脉上输于目,目得养而视物清晰。

1.5 肝主筋

眼的运动离不开筋,筋的收缩、弛张有赖于肝的濡养。《灵枢·宣明五气篇》[1]曰:“肝主筋”。《素问·六节脏象论》[1]载:“肝者,罢极之本……其充在筋。”肝之精气升腾结聚而筋脉得养。肝为罢极之本,一身之筋皆为肝所主,足厥阴之筋联络诸筋,故与眼有着密切的关系。

2 肝与内障眼病的关系

晚唐《刘皓眼论准的歌》最早将眼病分为内障、外障两大类,并详细论述了内障的内容,主要包括瞳神、晶珠、神膏、视衣、目系等眼内病变。《黄帝素问直解·玉机真脏论第十九篇》[12]曰:“肝开窍于目,肝受邪,故闷瞀”。肝目理论在其中发挥着重要的指导意义。

2.1 在病因方面的关系

内障眼病多因七情过伤,过用目力及劳累过度等,导致脏腑内损,气血两亏,血脉阻滞,脏腑经络失调。《银海精微》[11]曰:“眼之失明者,四气七情之所害也”。《审视瑶函·内外二障论》[2]云:“目属肝,肝主怒,怒则火动痰生,痰火阻隔肝胆脉道,则通光之窍遂蔽,是以二目昏朦,如烟如雾。目一昏花,愈生郁闷,故云久病生郁,久郁生病。”说明了情志对内障眼病的影响,怒气伤肝,郁久化热,热灼经络引发内障。又曰:“眼乃五脏六腑之精华,上注于目而为明,……皆从肝胆发源,内有脉道孔窍,上通于目,而为光明,如地中泉脉流通,一有瘀塞,则水不通矣。”肝热伤津,日久生痰,痰阻脉道,瘀血由生,阻隔肝胆脉道,阻碍通光窍道而致神光昏昧所致。

除上述病因外,内障眼病亦多因消渴、眩晕等虚实夹杂之证日久,继发于眼部。如《宣明论方·消渴总论》[13]曰:“消渴一证可变为雀目或内障”,《证治要诀》[14]亦云:“三消久之,精血既亏,或目无所见”。消渴日久,肾阴亏损,肝失濡养,精血不能上呈于目而见消渴内障。眩晕之证日久,肝血、肾精耗竭,耳目失其荣养而见暴盲等内障眼病。

2.2 在病机方面的关系

《银海指南·七情总论》[15]云:“总以疏肝解郁为先,兼养精液,使精盈则气盛。气盛则神全,自然视物明朗”。无论是脏腑内损、气血不足、真元耗伤的虚证,还是风热攻目、痰湿内蕴、气郁血滞的实证,都离不开肝气的疏泄、肝阴的滋养和肝血的充盈。

《素问·脏气法时论》[1]云:“肝病者,两胁下痛引少腹,令人善怒,虚则目无所见”。肝主疏泄,气为血之帅,气行则血行。若肝气郁滞、经络滞涩,则气血精液郁遏、目失于濡养而目暗不明。《诸病源候论》[8]云:“目黑者,肝虚故也……腑脏虚损,血气不足,故肝虚不能荣于目,致精彩不分明,故目黑……”“肝气不足,故目暝也”提出肝气血不足则会发生相应的目病。

脏腑辨证在内障眼病的诊治中起着重要的作用,尤其是晶珠疾病多与年老体衰、肝肾亏虚有关;视网膜血管疾病,多因肝气郁结,脉络瘀阻所致;目系疾病多伴有目珠疼痛,眼眶压痛,或眼球转动痛,更是肝气郁结的表现;视网膜疾病不论是水肿、渗出、出血、增殖还是视网膜退行性病变,多因气机不运,气滞血瘀,痰瘀互结而成。这些都与肝脏关系密切。

3 从肝论治内障眼病

3.1 疏肝解郁,条达情志

内伤七情,肝失疏泄,气滞血瘀,蒙蔽清窍而见视物昏朦,目中脉道阻滞,津血不循经而见出血、渗出等。治以疏肝解郁,条达情志之法。临床多应用逍遥散[16]加减,以柴胡为君,辅以香附[17]疏肝行气、调和气血;葛根、石菖蒲[18]助君药疏肝理气、通窍明目;当归、白芍、丹参活血明目、养血柔肝。肝郁日久化火,可辅以牡丹皮、栀子清热凉血、泻火除烦;佐升麻、葛根、蔓荆子助药上达病所。

3.2 清肝泄热,补脾益气

肝体阴而用阳,其气主升主动,若肝郁日久,化热化火,气火逆于上,或五志过极化火,肝阳升动太过,气血逆走于上,煎熬神水,灼伤黄仁而致瞳神紧小;热迫血妄行,血溢脉外而致血灌瞳神,甚则暴盲;热灼晶珠而致圆翳内障;风阳上扰头目,气血津液升降受阻,玄府闭塞,神水积滞而致五风内障。鉴于此,在内障水肿的治疗方面,除了肺、脾、肾三脏以外,条达肝气、清解郁火尤为重要[19]。临床多治以清肝泄热,以龙胆草[20]为主。眼底出血多分虚实,实者多属肝经实火与肝经郁火,常用生石膏、龙胆草、黄连、夏枯草之类;虚者则为土虚木乘,常用黄芪、山药、白术、茯苓等补脾益气,佐以抑木之药如当归、白芍、柴胡等。

3.3 滋补肝肾,固本培元

久病劳神,或过用目力,真阴暗耗。木为水之子行,乙癸同源,肾水亏于下,水不涵木,致肝肾阴虚。精血不能上荣于目,神水化源不足、黄仁失养致瞳神干缺;精血不足,目窍失养而致圆翳内障;虚火上炎,目络瘀滞,清窍不利,玄府不通而致五风内障;肝肾不足,肝阳易亢,气血并逆,血不循经,瘀于目内而见各种视衣及目系疾病。临床多以六味地黄汤[21],药以山药、生地黄、山茱萸、牡丹皮等补益肝肾为主。

4 病案举隅

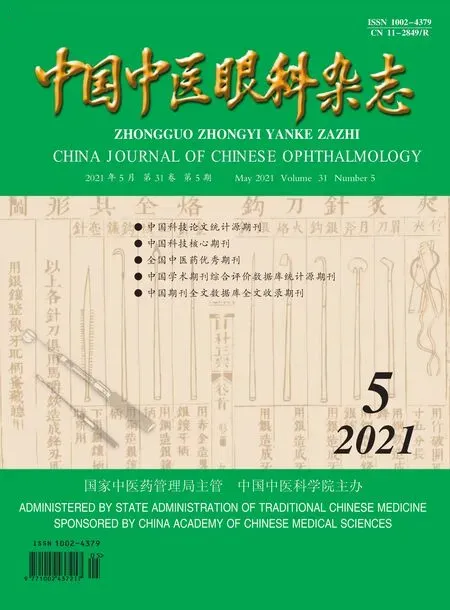

丁某,男,61 岁,2019 年2 月25 日初诊。主诉:双眼视力逐渐下降6 个月,加重伴左眼前黑影飘动、视物变形3 d。患者6 个月前无明显诱因出现双眼视力下降,未予重视,3 d 前症状加重,并出现左眼前黑影飘动,就诊于中国中医科学院眼科医院。专科检查:双眼视力0.3,矫正不提高,前节(-),玻璃体轻度混浊,右眼视网膜散见点片状出血及微血管瘤,左眼下方视网膜大片视网膜前出血(图1A、1B),双眼眼压正常。光学相干断层成像(optical coherence tomography,OCT)示:双眼黄斑水肿(右眼402 μm,左眼468 μm)(图1C、1D);眼底血管荧光造影示:双眼视网膜静脉串珠样改变,散在微血管瘤样高荧光、点片状出血荧光遮蔽,各象限多处无灌注区伴视网膜内微血管异常,左眼颞下血管弓附近视网膜前出血遮挡荧光。刻下症:双眼视物模糊,左眼视物不清、眼前黑影,情志抑郁,善太息,两胁胀痛时作,急躁易怒,腹胀,大便不成形,小便调,夜寐欠安,舌淡暗边有齿痕,脉弦细。西医诊断:双眼糖尿病视网膜病变(IV 期)。中医诊断:双眼视瞻昏渺(肝郁犯脾,统摄无权证)。治以疏肝健脾,化浊散瘀。处方:柴胡12 g、当归15 g、川芎10 g、赤芍10 g、郁金10 g、夏枯草15 g、茯苓15 g、炒白术15 g、密蒙花10 g、黄芪15 g、山药15 g、三七粉冲3 g、夜交藤10 g、酸枣仁10 g,14 剂,每日1 剂,水煎分早晚两次饭后温服。嘱患者调畅情志。行双眼视网膜激光光凝治疗。

图1 丁某初诊(2019 年2 月25 日)双眼眼底彩照及OCT 图像。1A 右眼视网膜周边散见点片状出血及微血管瘤;1B 左眼周边散见点片状出血,后极部下方大片视网膜前出血;1C 右眼黄斑水肿,中心凹厚402 μm;1D 左眼黄斑水肿,中心凹厚468 μm

二诊(2019 年3 月16 日):服药后双眼视物较前清晰,仍有视物变形,神疲乏力,腰膝酸软,两胁隐痛,舌质淡暗,苔少,脉沉细。查视力:右眼0.5,左眼0.4,矫正均无提高,眼底:双眼视网膜周边密集激光斑,后极部出血减轻,视网膜水肿减轻。患者肝肾亏虚明显,治以滋补肝肾为主,前方去川芎、夏枯草、密蒙花,加熟地黄10 g、山茱萸10 g,28 剂,每日1 剂,水煎分早晚两次温服。

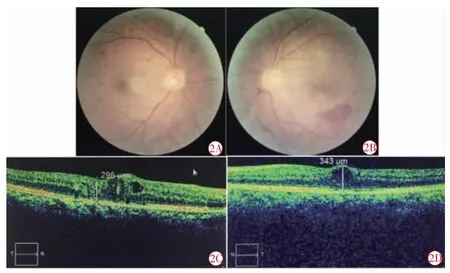

三诊(2019 年4 月12 日):服药后双眼视力及视物变形症状均有好转,仍腰膝酸软,双目干涩不适,失眠多梦,偶觉头晕目眩,舌红少津,脉细数,查视力:双眼0.6(矫正无提高),眼底彩照示:右眼后极部出血减轻,左眼下方视网膜前出血大部分吸收,视网膜水肿减轻(图2A、2B)。复查OCT 示:双眼黄斑水肿(中心凹厚度:右眼296 μm,左眼343 μm)(图2C、2D)。肝肾亏虚明显,效不更方,继服28 剂。嘱患者慎用目力,劳逸结合。

随访:此后,患者继以滋补肝肾为法随症加减治疗,双眼视力稳 定于0.6,2020 年5 月26 日复 查OCT:双眼黄斑水肿减轻(中心凹厚度:右眼272 μm,左眼338 μm)。嘱患者调畅情志,控制血糖,定期复诊。2021 年1 月22 日复查眼底情况稳定。

图2 丁某三诊(2019 年4 月12 日)双眼眼底彩照及OCT 图像。2A 右眼视网膜周边可见密集激光斑,点片状出血较初诊减少;2B左眼视网膜周边可见密集激光斑,后极部下方视网膜前出血较前吸收;2C 右眼黄斑水肿,中心凹厚296 μm;2D 左眼黄斑水肿,中心凹厚343 μm

按语:中医学认为,消渴多肝肾不足,阴津亏耗,肝阳升动,肝气郁积不畅而见急躁易怒、善太息。肝失疏泄,影响脾胃运化致肝脾不和,出现两胁胀痛、腹胀、大便不成形、舌淡暗边有齿痕等症;脾虚不运,气化乏源,无以摄血而出血;气不化津,浊气上泛而出现水肿。因此,治疗以疏肝健脾,清肝明目为主,予逍遥散加味。该方调和肝脾,另加川芎、郁金加强疏肝之力,黄芪、山药补脾益胃,密蒙花、夏枯草清肝泻火,养肝明目,以防“木乘土”。二诊出现腰膝酸软,两胁隐痛,乃肝肾亏虚之象,去清肝之品,加熟地黄、山茱萸滋补肝肾。

5 小结

人体以五脏为中心,通过经络系统“内属于脏腑,外络于肢节”的联络作用,与五体官窍、四肢百骸相联系,精气血津液通过经络完成人体统一协调的功能活动。脏窍理论是整体观念的重要组成部分,其中,肝目关系在内障眼病的辨证施治过程中起到关键作用。包括肝血、肝气都通过足厥阴肝经及目中玄府到达目窍,使瞳神、晶珠、神膏、视衣、目系等发挥正常的生理功能,反之,若各部分结构或功能异常,也反映了肝脏以及肝经联系各脏腑的病理变化。目前,针对肝目关系的现代研究比较多的是肝部感染灶与眼内感染关系密切,虽缺乏进一步具体生理病理方面的佐证,但这是肝目联系的客观依据之一。不管是中医学还是现代医学,目是唯一能够直观看到气血状态的器官。因此,目是联系脏腑气血的纽带,而调节内脏气血的关键在于肝。深入研究“肝开窍于目”理论在内障眼病的防治中具有重要作用。