“以琴传德”之媒介考索*

2021-05-27

(湖南理工学院,湖南岳阳 414006)

基于文化与思想的承载,在传播视野下,古琴从“以琴载德”的载体呈现到“以琴传德”的传播实践过程中,其文化媒介性是显而易见的。“德”在以“器”为本的艺术传播过程中,或明显的、或潜在的通过古琴的琴制、记谱方式、弹奏要求、受众限定和琴曲深义等翔实的具体媒介而传播至古琴受众。

一、琴制

首先,古琴在选材方面就蕴含着鲜明的道家和道教思想理念,即天地和阴阳,《琴学管见》对此有着“桐乃阳木,所以为上……梓木属阴,所以居下,无非法乾坤之正也”的确切阐述。古琴的琴制可谓“琴之为器,其制详,其义深”。一是继续延续了古琴选材的天与地及阴与阳之合的精神文化内涵,如“夫琴之制度,上隆象天,下平法地……则一阴一阳之谓也”。二是凸显了儒家思想体系中森严的等级秩序观,以上广下狭之形对应“尊卑之礼”,以五弦对应“君、臣、民、事、务”,并特指所加二弦是“合君臣之恩”。随着古琴“器”层面的传播,琴制所蕴含的“德”(天地及阴阳合德、等级尊卑秩序)亦一同传播而出,古琴受众可通过琴制以加强自身“顺应天理”的思维,并根据等级划分范畴以规范自身的德行。

二、记谱方式

关于古琴记谱溯源问题的阐述最早见于《太音大全集》之中,即“制谱,始于雍门周、张敷,因是别谱,不行于后代”。随着《碣石调·幽兰》曲谱的发现,目前已知最早的古琴专用记谱法是文字谱。通过文献,可以发现史料当中关于此前古琴固有的记谱法并未提及,而只有一些指法术语零星地出现在一些文献当中,如“参弹复徽、攫、援、摽、拂”。从目前的考古情况可知,文字谱是已知最早的古琴记谱法,从仅有的《碣石调·幽兰》曲谱可以发现,文字谱的记谱方式虽翔实,但有着“动越两行未成一句”的烦琐之态,古琴记谱的发展势在必行。通过一些琴家的钻研与实践,大约晚唐时期,减字谱得以确立。随后通过不断地完善与简化,最终发展至徽分记谱,且一直沿用至今。在中国古代记谱特点的整体发展趋势下,无论是文字谱还是减字谱都深受道家思想的影响而具有明显的“无为性”(不记节奏)。即给予了弹奏者极大的二度创作空间,同时也让古琴音乐的“述作”有了更多的艺术审美风格。如此,“无为”之“德”通过古琴记谱的方式,潜移默化的传播至古琴的受众。

三、弹奏要求

古人弹琴十分考究,在许多方面都有着明确的要求,“禁”之“德”可以说体现得淋漓尽致。例如,在《太音大全集》中就对古琴弹奏时小指“直而不动也”的“用指要求”。《太古遗音》和《事林广记》则对古琴弹奏时的姿势、环境、心境和运指等方面作了严格的要求,两者在相关内容上即互为关联又互相补充。具体在“调琴、五功、十善、五能、五病、十疵、五不弹和论十二病总括”等部分有着一致的记载,如在弹奏前的调琴环节提出了“心不散乱……左右朝揖”等十项要求,调琴并非正式弹奏,如此的严格要求进一步证实了古琴“德”之体现。除此,两者又分别提出了“九不祥、五缪、大病有七、小病有五”和“弹琴有七要、琴声有三变、操琴曲有三变、弹琴有十戒、弹琴有十二欲”等不同维度的弹奏要求,其中“十二欲”就从心境、眼手观照力、左右手指法和艺术处理等方面在“神、意、完、心、听、视、调、曲、弹、按、急、缓”等“欲”上对弹琴提出了等十二项细致的要求。从以上众多对古琴弹奏时要求的文献梳理,可以看出古琴为“道”之层面的特性,也可以感知古人弹琴时的严谨之风。通过习琴,弹琴人可以安定自身心境和规范自身行为。这些内容无疑加深和拓宽了古琴作为传播载体而“传德”时的深度和广度,使古琴“禁”之“德”的传播随着音乐艺术及文化层面的传播而得以实现。

四、受众限定

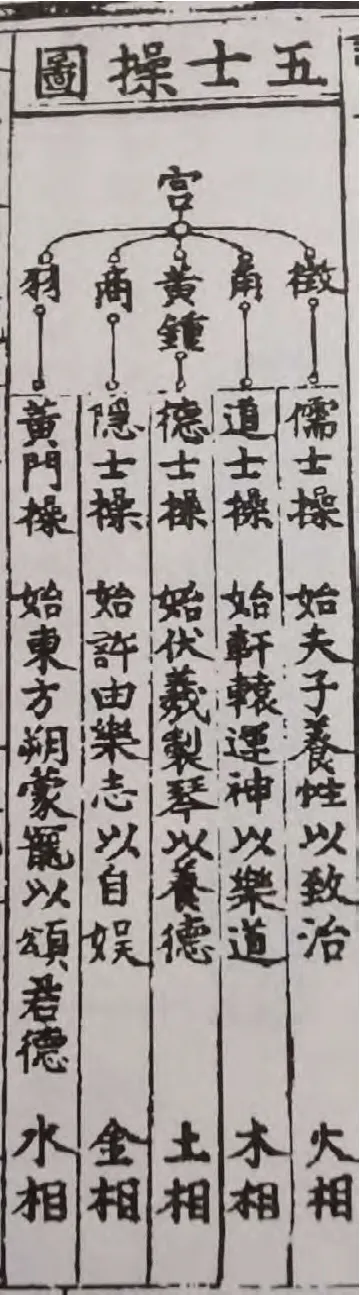

在古琴文化属性和功能属性的驱动下,古琴的受众自始就具有一定程度的限定性,且随着古琴符号性的确立而日益明显。《太古遗音》中的“琴有所宜”和“琴有所忌”部分则对古琴的“受众”身份提出了要求,认为黄门、隐、儒、羽和德等五士宜习琴,《新刊太音大全集》中的“五士操图”(见图一)中的“对位”更是对此作了明晰的阐述。除此,《太古遗音》还在学问、外貌、心性、意志力和品德等方面对古琴受众提出了“要有文章能吟咏者,貌必要清要古怪不尘俗者,心必要有仁慈德义能甘贫守志者,言必要有诚信无浮华薄饰者”等具体的要求。且认为因“心中无德,口上无髯,腹内无墨”等三俗原因,所以“武士、商贾、优伶、丧门、百工技艺之人、有腋气口气者”则都不宜鼓琴。并在“琴不妄传”部分用“昔有僧名觉道者学琴于白鹤子之门,鹤子恶而不授”的史实再次强调古琴对受众的限定。古琴对受众的限定又一次显现了其对儒家等级思想的吸收,鲜明的限定性使古琴的阶层性逐步确立和巩固。在古琴的传播过程中,严明的受众限定将其所承载的儒家等级思想传播而出。

图一 “五士操图”

五、琴曲深义

琴曲是古琴传播的主体部分,也是古琴文化输出的重要途径,浩如烟海的琴曲覆盖了多元的思想文化与精神内涵,且每首琴曲都赋有深义,并可直接体现于琴曲的曲意、解题或琴歌的歌词之中。以“德”为切入点,在对琴曲的曲意、解题和琴歌的歌词进行解读和梳理的过程中,可以发现中国传统道德体系中的核心内容已分别体现于许多琴曲的曲义之中。如琴曲《蓼莪》就充分体现了中华“孝德”之内涵,从“哀哀父母,生我劬劳……余悼二亲之早逝,九我之劳瘁”之曲意、解题内容即可得知。琴曲《手挽长河行》以孟姜女为题材内容,极具传统“妇德”之内蕴,在曲目曲意、解题部分更是对孟姜女的贞烈有着“信贞烈之格天,鬼神之呵助也”的高度颂赞之词。琴曲《苏武思君》的曲意、解题部分则明确阐述了此曲“乃后人拟苏君衷义之心而作也”,且具有鲜明的“忠德”之义。此外,在琴歌《孔圣经》的歌词“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本”中,古琴受众可立即感知到此曲的“君德”之义。除以上所例曲目之外,“德”之深义的琴曲数不胜数,一些优良的传统之德可随着相关琴曲而一同传播。

六、结语

古琴自始就有着明确的功能性意义,且随着其所承载文化元素的增加而逐步拓宽。其中所承载的“德”文化思想,对人的人性建设和人格完善具有一定的积极影响。这一影响的实质其实就是文化对思维影响的显现,即古琴“教化”功能的实现。因此,作为文化载体,古琴的传播并非只局限于音乐艺术层面,其所承载的深厚的“德”文化及其精神内涵亦随着古琴谓之“器”的内容输出而得到了很大程度的传播。经过梳理与分析,可以得知,古琴的琴制、记谱、弹奏、受众和琴曲等层面构成了古琴作为载体而传播“德”文化的具体方面。

注释:

①《琴学管见》.中国艺术研究院音乐研究所、北京鼓琴研究会编《琴曲集成》(第二十九册).北京:中华书局,2010年6月第1版,第221页.

②司马承祯.《素琴传》 来源于:蔡仲德.中国音乐美学史资料注释[M].北京:人民音乐出版社,2007年11月第1版,第651页.

③桓谭.《新论·琴道》.

④蔡邕.《琴操》.

⑤杨雄.《琴清英》.

⑥《新刊太音大全集》.中国艺术研究院音乐研究所、北京鼓琴研究会编《琴曲集成》(第一册).北京:中华书局,2010年6月第1版,第91页.

⑦刘安.《淮南子·修务训》.

⑧《太音大全集》(卷二)续修四库全书子部艺术类,上海:上海古籍出版社,2002年4月第1版,第253页.

⑨《事林广记》.中国艺术研究院音乐研究所、北京鼓琴研究会编《琴曲集成》(第一册),北京:中华书局,2010年6月第1版,第20页.

⑩《太古遗音》:同上,第38页.

(11)同上,第39页.

(12)爱古琴团队主编.《历代古琴文献汇编·琴曲释义卷》.杭州:西泠印刷出版,2018年12月第1版,上册第735页.

(13)同上,下册第1236页.

(14)同上,下册第1323页.

(15)同上,上册第670页.