上消化道出血患者肠道菌群失调与胃肠激素变化的相关性

2021-05-19辛勇王青梅

辛勇,王青梅

(河南省驻马店市第一人民医院检验科,河南 驻马店 463000)

上消化道出血涉及部位较广, 患者多合并胃癌、消化性溃疡、肝硬化等疾病,若不及时针对上消化道出血治疗,可造成原发病病情加重,患者预后风险高[1]。研究显示,上消化道出血患者可合并肠道菌群失调,患者肠道微生物群稳定性不佳,肠道定植抵抗力大幅度降低,可导致屏障被破坏,细菌可进入门静脉循环,进一步促进氧化应激反应和炎症反应,对患者原发病和上消化道出血治疗均可造成负面影响[2,3]。目前有关肠道菌群失调的发病机制尚未明确,主要认为可能与饮食、药物、胃肠激素变化、炎症及免疫功能障碍有关[4]。若能明确可能导致上消化道出血患者肠道菌群失调的机制,可能对未来上消化出血患者治疗期间的肠道菌群失调防治有一定价值,对提高原发病治疗整体获益有积极意义。鉴于此,本研究选取医院68 例上消化道出血患者,检测胃肠激素水平,分析上消化道出血患者肠道菌群失调与胃肠激素变化的相关性,以指导未来上消化道出血的合理治疗干预。具示如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择我院 2018 年7 月-2019 年7月收治的上消化道出血患者68 例,其中男46 例,女 22 例;年龄 37~72 岁,平均 56.74±11.38 岁;原发病类型:肝硬化25 例,消化性溃疡13 例,慢性萎缩性胃炎10 例,胃癌 14 例,其他6 例;原发病病程2~5 年,平均3.15±1.07 年;上消化道出血量600~1200ml,平均 863.54±128.79ml。患者及家属知情同意,我院医学伦理委员会批准本研究。

1.2 入选标准 ⑴纳入标准:①符合《急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南(2009,杭州)》[5]中有关上消化道出血的诊断标准;②经彩超及内镜检查确诊为上消化道出血;③患者有黑便、呕血症状;④均为初次发病;⑤患者于上消化道出血6h 内开始治疗;⑥生存期>12 周。⑵排除标准:①合并恶性肿瘤的患者;②合并慢传输型便秘的患者;③合并低血压的患者; ④入组前2 周服用过抗生素类药物;⑤合并甲状腺功能异常的患者;⑥合并功能性消化不良的患者;⑦合并反流性食管炎的患者;⑧合并幽门螺杆菌感染的患者; ⑨中途转院或退出研究者。

1.3 方法

1.3.1 粪便检查 采集患者新鲜粪便5g,涂抹于洁净玻片上,采用推片将粪便推成1.5cm×2cm 大小、厚薄如血膜样,待涂片自然干燥后,于酒精灯上固定。进行革兰染色,初染、媒染、脱色及复染。采用日本Olympus 公司BX-60 型显微镜观察标本,5个视野下观察涂片内细菌总数。参照《肠道菌群粪便涂片检查图谱》[6]及《肠道菌群失调诊断治疗建议》[7]中有关内容诊断肠道菌群失调。患者患有的原发病可引起肠道菌群失调,康白标准3:7(粪便镜检球/杆菌比紊乱),此两项为必备标准。还可通过下述条件判定:粪便培养中计算B/E<1,粪便涂片检查,可见每油浸镜视野细菌数正常范围为501-5000,非正常细菌明显增多或占绝对优势。Ⅰ度、Ⅱ度及Ⅲ度均判定为肠道菌群失调。Ⅰ度为涂片细菌总数在正常范围内,略有减少或正常低值,各菌种仅有数量和比例的轻度改变,可表现为以下情况:革兰阴性杆菌、梭菌、类酵母样菌多有增加,革兰阳性杆菌在正常低值;革兰阳性球菌增加或在正常高值。Ⅱ度为细菌总数无明显改变或有明显减少,偶有部分菌种显著减少,各菌种有数量和比例的明显改变,可表现为以下情况:革兰阴性杆菌明显增多,占比可高达90%以上;革兰阳性杆菌明显减少;革兰阳性球菌增多,杆菌和球菌比例失衡;梭菌或类酵母菌呈明显升高。Ⅲ度为细菌总数明显减少,粪便原菌群大部分被抑制,仅有原菌群中的某种少数菌占据绝对优势。

1.3.2 胃肠激素水平测定 分别于发病后即刻 (患者出现呕血、黑便症状后)、治疗3d 后抽取患者空腹静脉血 3ml,以 3000r/min 的速度离心10min,取血清,采用北京福瑞润泽生物技术有限公司提供的放射免疫试剂盒检测两组胃肠激素水平,包括胃泌素(Gastrin,GAS)、胃动素(Motilin,MOT)、生长抑素(Somatostatin,SS),检测方法为放射免疫分析法。比较两组胃肠激素水平。

1.3.3 治疗实施 均采用补液、输血、抑制胃酸等治疗,给予盐酸普萘洛尔片(河北永丰药业有限公司,生产批号 20180215。规格:10mg/片) 口服,10mg/次,3 次/d;初次将醋酸奥曲肽注射液(国药一心制药有限公司,生产批号20180309,规格:0.15mg/支)0.1mg 与生理盐水20ml 混合,给予静脉推注,后续72h,以 0.25mg/h 的剂量静脉滴注。治疗 2 周。

1.4 统计学方法 采用SPSS24.0 处理数据,计量资料全部经正态性检验,符合正态分布以表示,组间用独立样本t 检验,组内用配对样本t 检验,上消化道出血患者肠道菌群失调与胃肠激素水平变化的关系采用Logistic 回归分析,绘制受试者工作曲线(ROC),曲线下面积(AUC)值检验胃肠激素水平对上消化道出血患4 者肠道菌群失调的预测价值,AUC 值>0.9 表示诊断性能较高,0.71~0.90 表示有一定的诊断性能,0.5~0.7 表示诊断性能较差,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肠道菌群失调发生率 68 例上消化道出血患者发生肠道菌群失调14 例,肠道菌群失调发生率为20.59%(14/68)。将患者划分为肠道菌群失调组(n=14)和肠道菌群正常组(n=54)。

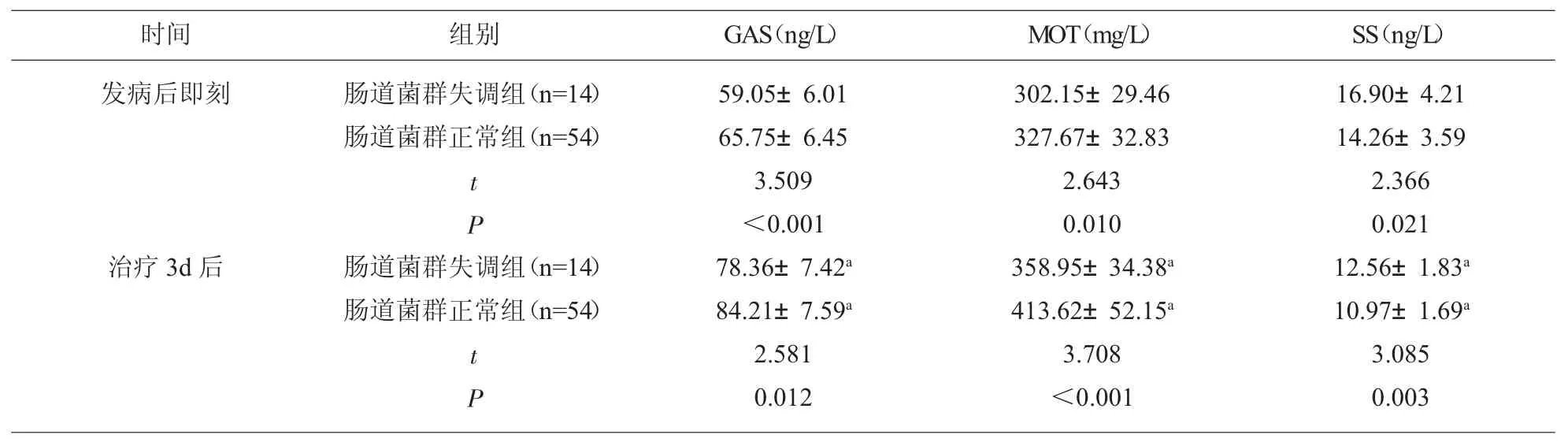

2.2 胃肠激素水平 发病后即刻及治疗3d 后,肠道菌群失调组的GAS 及MOT 水平均低于肠道菌群正常组,SS 水平高于肠道菌群正常组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

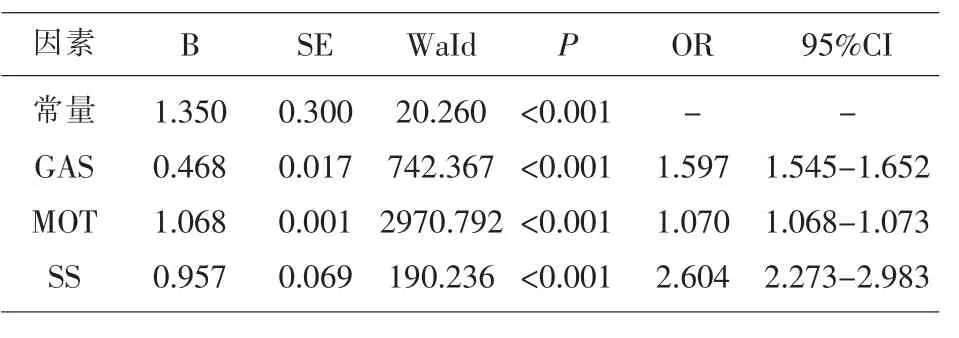

2.3 上消化道出血患者肠道菌群失调影响因素的Logistic 回归分析结果 将胃肠激素 GAS、MOT、SS水平作为协变量,将上消化道出血患者肠道菌群失调作为因变量(1=发生,0=未发生),经 Logistic 回归分析结果显示, 胃肠激素GAS、MOT 低表达,SS高表达是上消化道出血患者肠道菌群失调的影响因素(OR>1,P<0.05)。见表2。

表1 两组胃肠激素水平比较(±s)

表1 两组胃肠激素水平比较(±s)

注:与同组同指标治疗前比较,aP<0.05

时间 组别 GAS(ng/L) MOT(mg/L) SS(ng/L)发病后即刻 肠道菌群失调组(n=14)肠道菌群正常组(n=54)t P治疗3d 后 肠道菌群失调组(n=14)肠道菌群正常组(n=54)t P 59.05±6.01 65.75±6.45 3.509<0.001 78.36±7.42a 84.21±7.59a 2.581 0.012 302.15±29.46 327.67±32.83 2.643 0.010 358.95±34.38a 413.62±52.15a 3.708<0.001 16.90±4.21 14.26±3.59 2.366 0.021 12.56±1.83a 10.97±1.69a 3.085 0.003

表2 上消化道出血患者肠道菌群失调影响因素的Logistic回归分析结果

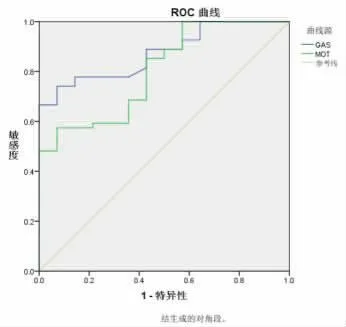

2.4 上消化道出血患者GAS、MOT 及SS 水平预测肠道菌群失调的ROC 分析结果 绘制ROC 曲线(见图1~2)发现,GAS、MOT 及 SS 单项检测用于上消化道出血患者肠道菌群失调风险预测的AUC 分别为:AUC=0.874、0.803、0.848,均>0.80,均有一定预测价值。cut-off 值分别取 58.925ng/L、296.565 mg/L、13.400ng/L 的时候, 可以获得最为理想的特异度和灵敏度。各检验变量对应的cut-off 值、特异度、灵敏度,见表3。

图1 GAS及MOT用于上消化道出血患者肠道菌群失调评估的效能分析ROC曲线图

3 讨论

图2 SS用于上消化道出血患者肠道菌群失调评估的效能分析ROC曲线图

人体肠道中的微生物以专性厌氧菌为主,在氨基酸代谢、糖原代谢、维生素合成代谢及外源性物质代谢等代谢过程中发挥着重要作用。此外,肠道菌群中的多种菌群共同作用,可进行物质转化、机体能量储存,并可建立粘膜屏障[8]。肠道菌群失调可见于多种疾病, 多为致病菌破坏肠道动态平衡、益生菌和致病菌比例失调而致,可能与肠道血供及免疫状态异常有关[9]。患者发生肠道菌群失调后,不仅可导致氨基酸代谢、糖原代谢等功能出现异常,还可发生肠道菌群易移位,肠道菌群通过肠壁进入机体循环,造成细菌感染,继发全身炎症反应,患者肠道局部及全身均可出现免疫异常[10,11]。此外,肠道作为口服药物的重要吸收场所,患者出现肠道菌群失调后,可造成用药后药物动力学出现异常,疗效不佳[12]。上消化道出血可累及胃、食管、十二指肠等部位,患者并发肠道菌群失调后,因上述机制可造成病情加重、 出血难以控制或止血后发生再次出血,不利于患者康复[13]。

有关文献指出,肠道菌群失调与消化系统疾病存在密切关系[14]。但消化系统疾病造成肠道菌群失调的具体机制尚未明确,有关上消化道出血患者肠道菌群失调的发生率也无较多文献报道,且有关肠道菌群与胃肠激素水平的相关性也暂无较多研究报道。闫波等[15]对过敏性紫癜患儿的肠道菌群进行研究,证实肠道菌群可抑制胃肠激素分泌,促进细胞因子产生。

表3 上消化道出血患者GAS、MOT及SS水平预测肠道菌群失调的ROC检验结果

由此可见,肠道菌群失调与胃肠激素水平间存在一定关系。本研究结果显示,68 例上消化道出血患者发生肠道菌群失调14 例,肠道菌群失调发生率为20.59%; 提示上消化道出血患者常易发生肠道菌群失调,应得到重视。发病后即刻及治疗3d后,肠道菌群失调组的GAS 及MOT 水平均低于肠道菌群正常组,SS 高于肠道菌群正常组。其中GAS是由肠道粘膜G 细胞分泌的胃肠激素,具有刺激胃底腺分泌、增加胃粘膜血流量的功能,可发挥对胃肠道粘膜的保护作用[16]。MOT 是由肠道粘膜隐窝中M 细胞及肽能神经元分泌, 具有清除胃肠道内容物、刺激胆道和胃肠道运动等功能[17]。SS 主要由粘膜D 细胞释放,可受GAS 作用增加释放,并可抑制 GAS 释放[18]。

本研究经Logistic 回归分析结果显示, 胃肠激素GAS、MOT 低表达,SS 过表达是上消化道出血患者肠道菌群失调的影响因素,初步提示临床可通过调节上消化道患者胃肠激素水平,进而改善肠道菌群失调状况。究其原因,胃肠激素分泌可作为循环激素起作用,也可分泌进肠腔或作为旁分泌物在局部产生作用,胃肠激素分泌异常可造成胃酸、蛋白酶等胃肠损伤物质分泌异常,胃肠道保护机制受损,进而引发胃肠道持续损伤,肠道可出现感觉运动异常及黏膜损伤,消化吸收的调控机制出现异常,易造成肠道菌群紊乱[19]。针对此情况,建议可采用益生菌治疗,以调节患者的胃肠功能为主要原则,促使胃肠道形成有效保护屏障,分泌胃肠激素,增强免疫功能,进而预防肠道菌群失调发生[20]。进一步行 ROC 曲线证实,GAS、MOT 及 SS 单项检测用于上消化道出血患者肠道菌群失调风险预测的 AUC 分别为:0.874、0.803、0.848,有一定诊断性能。提示上消化道出血患者的胃肠激素水平对肠道菌群失调有一定预测价值。

由于胃肠激素种类较多,本研究未能对胃肠激素进行全面探讨,仅选取常用胃肠激素GAS、MOT及SS 进行研究,且未分析上消化道出血患者肠道菌群失调的其他影响因素,结论尚有局限性。此外,分析GAS、MOT 及SS 影响上消化道出血患者肠道菌群失调的风险系数均与1 相近,表明三种激素对上消化道出血患者肠道菌群失调发生的影响有限,可能与研究样本量小、个体差异性有关,在未来应扩大样本量,增加研究指标,以进一步证实胃肠激素对上消化道出血患者肠道菌群失调的影响,并制定针对性措施,预防肠道菌群失调发生。

综上所述,上消化道出血患者多伴肠道菌群失调风险,可能与治疗期间胃肠激素变化有关,建议治疗期间可监测上消化道出血患者胃肠激素主要指标水平变化情况,以指导预测患者肠道菌群失调风险,并做出积极干预。