汤盘孔鼎有述作:《说文解字》宝鼎文化意识钩沉

2021-05-14黄交军

黄 交 军

(贵阳学院 文化传媒学院,贵州 贵阳 550005)

一、引言

二、舌尖中国,鼎乃先驱:饮食审美视阈下《说文》“鼎”之原始本相抉微

(一)鼎之体型,大小皆宜

《诗·周颂·丝衣》“鼐鼎及鼒”毛诗注疏:“大鼎谓之鼐,小鼎谓之鼒。”鼎作为古代青铜器中常见器皿,首先存在形体大小迥异差别,因氏族部落烹煮动物时会根据猎获对象胖瘦程度而灵活选择不同容积的鼎具炊器。古有“牛鼎(函牛鼎)”之说,即可放入一头全牛的超级巨鼎,《后汉书·刘陶传》:“其危犹举函牛之鼎,絓纤枯之末,诗人所以眷然顾之,潸焉出涕者也。”李贤注:“函牛之鼎谓大鼎也。”庖丁如择取不当,就会招致国民“牛鼎烹鸡”之讥,《吕氏春秋·应言》:“市丘之鼎以烹鸡,多洎之则淡而不可食,少洎之则焦而不熟。”常比喻大材小用,可见先民区分鼎器之精细入微,现已出土铜鼎有高达三尺“鼎王”后母戊方鼎(见图2,国家博物馆藏),也有形制不过四寸赢霝德鼎(见图3,故宫博物院藏)。

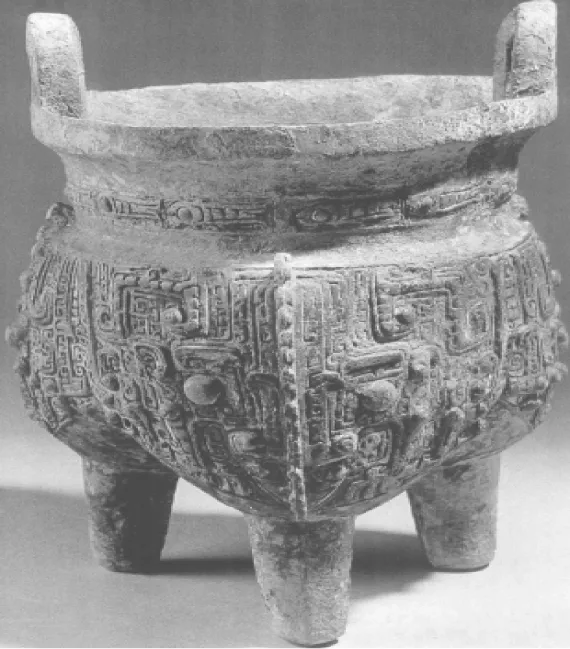

图1 曾伯克父鼎

图2 后母戊方鼎

图3 嬴霝德鼎

(二)鼎之种类,琳琅满目

“洪炉炽炭燎一毛,大鼎炊汤沃残雪”(唐·韦应物《易言》),鼎不仅有体型大小之分,亦含样貌种属之别,如《尔雅·释器》:“鼎绝大谓之鼐,圜弇上谓之鼒,附耳外谓之釴,款足者谓之鬲。”北宋邢昺疏:“此别鼎名也,鼎最大者名鼐。体圆敛上而小口者名鼒。附耳在鼎表者名釴。款,阔也。鼎足相去疏阔者名鬲。”通览《说文》涉及鼎属的字词主要有釴、鬲、鉹、、镬、鬵诸字,鼎族字词的规模大、类型多、密度高反映了“该类领域的字词在社会生活实践中的应用程度、关系亲疏、情感褒贬乃至人们对同类事物的区分精细度。”[7]

1.陶鼎瓦鼎(足中空)

“瓦鼎荐蔬食,但取充饥肠”(北宋·陈与义《书怀示友十首》),瓦鼎又名陶鼎,为陶制(多属夹砂陶)有耳有足的炊器,乃鼎之早期原型,《后汉书·礼仪志下》:“(东园武士执事下明器)瓦鼎十二,容五升。”河南郑州新石器时代大河村遗址(仰韶文化)出土的陶器即以陶鼎最多,其中鼎足有鸭嘴形者,淅川下王岗(龙山文化)挖掘出红陶折腹盆形鼎(见图4,河南博物院藏),而陕西华县发现的鹰形陶鼎(见图5,国家博物馆藏)堪称艺术精品。或称瓦鬲(三足,形似鼎而无耳),《孔子家语·致思》:“鲁有俭啬者,瓦鬲煮食。”或谓石鼎(陶制的烹茶用具),(北周)庾信《周柱国大将军拓跋俭神道碑》:“居常服玩,或以布被、松床;盘案之间,不过桑杯、石鼎。”检视《说文》,古代陶鼎主要分为鬲、釜、鍑等。

图4 红陶折腹盆形鼎

图5 鹰形陶鼎

(1)鬲属

“鬲,鼎足曲也”(《玉篇·鬲部》),鬲鼎(见图6)又名分裆鼎,在鼎类中较为特殊,是鬲与鼎之混合体,兼具两者优点,黄侃《说文同文》亦曰:“鬲同鼎。”鬲与鼎相似,然足空,且与鼎腹相通相连,便于更大面积地接受火烧传热,尽快将牲肉等食物烂熟,“鬲的形制特异,为中国古文化的特有之物,在中国的古文化中存在长久而普遍,形制作风俱多变化,故可视为中国古文化的一种代表化石”[8]19。上古鬲国相传为夏方国,西汉在其地设鬲县。

鬳(yàn)。《说文·鬲部》:“鬳,鬲属。从鬲,虍声。”[1]62鬳乃鬲类器物,古亦属饪鼎,段《注》:“鬲,鼎属也。”[6]111(清)桂馥疑鬳作,见《说文义证》:“鬲属者,疑从属,本书‘甗,也。’虍声者,戴侗曰:‘唐本虍省声。’”军谨按:虍为鬳之声符,兼表义,《正字通》引(明)王应电《同文备考》云:“从虍者,饰以虎文也。”鬳当是虎文鬲鼎。

(2)釜属(三足鼎)

釜古属鼎类,先民爨器炊器。釜鼎即鼎锅,明徐渭《代赠梁尚书公序》:“其所缺大者鼎釜无不告矣,小者豆俎无不咨矣。”医书《素女经》亦云:“(夫女之胜男,犹水之胜火,知行之)如釜鼎能和五味,以成羹臛。”济源市坡头镇黄河北岸栗树沟先民遗址(属仰韶文化)出土彩陶“器形主要有釜鼎、小口尖底瓶、钵、罐、盆、甑、缸、陶球、陶哨等”[9]88。汉代流行一种“五熟釜鼎”新炊具,釜内分数格,可同时烹调各味食物,类似今西南地区流行的鸳鸯火锅,《三国志·魏志·钟繇传》:“魏国初建,为大理,迁相国,文帝在东宫,赐繇五熟釜,为之铭曰:‘于赫有魏,作汉藩辅,厥相惟钟,实干心膂。’”裴松之注:“《魏略》:繇位相国,以五熟釜鼎范因太子铸之。釜成,太子与繇书曰:‘昔有黄三鼎,周之九宝,咸以一体使调一味,岂若斯釜五味时芳?’”彰显出古人活学活用、推陈出新的美鼎美食追求。

鬹(guī)。《说文·鬲部》:“鬹,三足釜也。有柄喙。读若嬀。从鬲,规声。”[1]62鬹为烹食的大鼎锅,指三足釜,段《注》:“《广雅》:‘鬹,鬴也。’有柄喙,有柄可持,有喙可写物,此其别于者也。”[6]111鬹亦同镬、鑴,《集韵》:“鬹,鑊也。通作鑴。”鬹之特色为其具手柄、长喙,便于宴会宾客取用,《说文系传》:“今见有古铜器如此嘴为鸟喙。”

(3)鍑属(大口鼎)

“饮从欢喜河流借,馔自摩尼釜鍑分”(清·黄景仁《李绣川招集广住庵看桂并赠丛辉上人》),鍑为古代民众常用鼎锅,(唐)释道世《法苑珠林》卷四曰:“其土常有自然釜鍑。有摩尼珠,名曰焰光……置于下,饭熟光灭。”其形口大无足,易携带,《汉书·匈奴传下》:“胡地秋冬甚寒,春夏甚风,多赍釜鍑薪炭,重不可胜。”颜师古注:“鍑,釜之大口者也。”

鍑(fù)。《说文·金部》:“鍑,釜大口者。从金,复声。”[1]294鍑古指大口锅釜,“茶仙”陆羽提及唐时人们惯用铁鼎煮水泡茶,耐久实用而茶香甘醇,回味无穷,《茶经卷上·四之器》载:“鍑(或作釜,或作鬴):以生铁为之。今人有业冶者,所谓急铁,其铁以耕刀之趄炼而铸之。内抹土而外抹沙。土滑于内,易其摩涤;沙涩于外,吸其炎焰。方其耳,以令正也。广其缘,以务远也。长其脐,以守中也。脐长,则沸中;沸中,末易扬,则其味淳也。洪州以瓷为之,莱州以石为之。瓷与石皆雅器也,性非坚实,难可持久。用银为之,至洁,但涉于侈丽。稚则雅矣,洁亦洁矣,若用之恒,而卒归于铁也。”鍑即煮茶品茗的茶鼎铁鼎。

2.高足鼎、长脚鼎

图6 兽面纹商鬲鼎

图7 楚王酓歬鐈鼎

图8 附耳牛头螭纹蹄足镬鼎

图9 兽面乳钉纹方鼎

3.鬵鼎蒸鼎(无底无足)

鬵鼎为上古先民发明的一种类似蒸锅的鼎器,杨伯峻主张鬵鼎即鲁国之谗鼎,《春秋左传注》:“《说文》云:‘鬵,大鬴也。一曰鼎大上小下若甑曰鬵。读若岑。’谗鼎盖即鬵鼎,鬵、谗音近通假耳。谗鼎本是鲁所有,《韩非子·说林上(4)杨伯峻此处篇名引文有误,应为《韩非子·说林下》:“齐伐鲁,索谗鼎,鲁以其雁(赝)往。”》谓齐伐鲁,索谗鼎云云,《吕氏春秋·审己篇》《新序·节士篇》皆作‘岑鼎’,不知是此鼎否。然鲁之谗鼎早已在齐,叔向未必能暗诵其铭文,此或晋之鬵鼎铭也。”[10]1237因谗鼎为鲁地罕见国宝,被强邻齐国觊觎索取,鲁人惧其“中山窃槽”致使秘技外泄,故以赝鼎诓之,后以“谗鼎”代指“假冒之物”。

鉹(chǐ)。《说文·金部》:“鉹,曲鉹也。从金,多声。一曰鬵鼎,读若。一曰《诗》云:‘侈兮哆兮。’”[1]294段《注》:“《鬲部》曰:‘鬵,鉹也。’与此为转注。”[6]703鉹同、鬵,《集韵》:“鉹,鬵鼎也。或从氏。”鉹也属鬵鼎,《尔雅·释器》:“鬵,鉹也。”郭璞注:“凉州呼鉹为鬵。”《类篇·金部》亦云:“鉹,鬵鼎,即甑也。”鉹乃鬵鼎,即今南方地区流行于云贵川用于炖肉熬粥、烹煮美食的鼎锅食皿,俗称“鼎罐”,《正字通·金部》:“旧注音侇。(即鬵)鼎即甑也。考郭璞注‘凉州呼鉹’与方言合皆鼎也。犹今南楚黔粤之鼎锅。”

4.烹鼎陪鼎

“酽茶三五碗,意在镬送边”(南宋·释慧远《偈颂一百零二首》其一),镬鼎属大鼎,为王公贵族进行祭祀、宴饮礼仪活动时煮牲用的烹饪器,《仪礼·少牢馈食礼》:“雍人陈鼎五,三鼎在羊镬之西,二鼎在豕镬之西。”(清)胡培翚《仪礼正义》注:“鼎五:即五鼎,指羊鼎、豕鼎、鱼鼎、腊鼎、肤鼎。”《周礼·天官·亨人》:“亨人掌共鼎镬以给水火之齐。”郑玄注:“镬所以煮肉及鱼腊之器,既孰,乃脀于鼎,齐多少之量。”1988年山西太原晋源区金胜村晋国赵卿墓(即赵简子)出土附耳牛头螭纹蹄足铜镬鼎(见图8,湖北省博物馆藏)。

镬(huò)。《说文·金部》:“镬,鑴也。从金,蒦声。”[1]294镬乃烹祭牲用的大锅,段《注》:“《(仪礼)少牢馈食礼》有羊镬、有豕镬,镬所以煮也。”[6]704古人煮牲肉用镬鼎,食用时还配套有羞鼎、刀、匕等,故称陪鼎,《周礼·春官·大宗伯》:“视涤濯,莅玉鬯,省牲镬,奉玉齍。”郑玄注:“镬,烹牲器也。”贾公彦疏:“省牲镬者,当省视烹牲之镬云。”

鑴(xī)。《说文·金部》:“鑴,瓽也。从金,巂声。”[1]294《集韵·支韵》:“鑴,《博雅》:鼎属。一曰日旁气。”鑴指鼎系大镬,段《注》:“瓦部曰:‘瓽,大盆也。’然则鑴与鑑同物。”[6]704《玉篇·金部》:“鑴,大镬也。”鑴同,属取食鼎器,《方言》十二:“、餟,餽也。”鑴亦为古人祀祖祭器,段《注》:“,小餟也。《方言》:‘鑴,餽也。’《玉篇》云:‘同。’《广雅》:‘祱,祭也。’祱亦同。”[6]222鑴鼎镬鼎盛牲肉遥祭列祖列宗习俗浓烈。

鑑(jiàn)。《说文·金部》:“鑑,大盆也。一曰监诸,可以取明水于月。从金,监声。”[1]294鑑为甀、甕,古属鼎器,段《注》:“盆者,盎也。《凌人》:‘春始治鑑。’注云:‘鑑如甀,大口,以盛冰,置食物于中,以御温气。春而始治之。’按郑云如甀,醢人作醢云涂置甀中,则鑑如今之甕。字从金,必以金为之也。”[6]703据鑑可知,早至西周时先民即已利用铜鼎来制冷贮存食物,使得四季均有鲜食可飨,《周礼·考工记》:“金有六齐:六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐……金锡半,谓之鑑燧之齐。”郑玄注云:“鑑燧,取水火于日月之器也。”

5.四足方鼎(附耳)

“平琮镇瑞,方鼎升庖。调歌丝竹,缩酒江茅”(北周·庾信《周祀方泽歌·昭夏》),方鼎乃两耳四足的方形饪食器,如后母戊鼎、禾大方鼎、兽面乳钉纹方鼎(见图9,中国历史博物馆藏)等,兽面乳钉纹方鼎造型典雅美观,反映出商代早期青铜铸造水平颇为精湛。

(三)鼎之部件,精妙绝伦

“内须和鼎铉,外亦倚珠钤”(南宋·程公许《上曹宪使五十韵》),鼎作为古代炊具重器,先民不仅于鼎身饰以龙纹、饕餮纹等进行美化,为适合人们挪动搬移、清洁存储,于鼎之部件也设计奇巧,精益求精,《仪礼·士冠礼》:“离肺实于鼎,设扃鼏。”贾公彦疏:“设扃鼏者,以茅覆鼎,长则束其本,短则编其中。”折射出古人追求完美、工匠精神的审美旨趣。

键(jiàn)。《说文·金部》:“键,铉也。一曰车辖。从金,建声。”[1]295键同铉,《说文句读》卷二十七:“铉,举鼎具也。《手部》:扛,横关对举也。《鼎卦》:‘六五:鼎黄耳金铉;上九:鼎玉铉。’马云:铉,扛鼎而举之也。干宝曰:凡举鼎者,铉也。”键本义指鼎上贯通两耳的横杠插件,通楗,专门用于提鼎挪鼎的木制(或铁制)构件,后引申为“关键”义,段《注》云:“键,谓鼎扃也。以木横关鼎耳而举之,非是则既炊之鼎不可举也,故谓之关键,引申之为门户之键闭。《门部》曰:关,以木横持门户也。门之关犹鼎之铉也。从金。此以木为而字从金者,系于鼎而言之也。抑《易》言金铉,则键有金饰之者矣。”[6]704

(四)鼎之美食,脍炙人口

“清晨宝鼎食,闲夜郁金香”(唐·王绩《过汉故城》),先民对鼎器如此讲究,鼎内美食自然是佳肴珍馐,“舌尖上的中国”绝非浪得虚名,而是实至名归,《淮南子·说山训》:“尝一脔肉,知一镬之味”高锈注:“有足曰鼎,无足曰镬。”颜师古注:“鼎大而无足曰镬。”《南齐书·刘休传》亦云:“帝颇有好尚,尤嗜饮食,休多艺能,爰及鼎味,问无不解。”

“王生和鼎实,石子镇海沂”(西晋·潘岳《金谷集作诗》),鼎实指鼎中所盛之食物,语出《易·鼎》:“九二,鼎有实。”后泛指鼎盘殊滋异味,金文作,《筠清馆金文》:“跋周冏鼎。”龚自珍注:“冏作,不见《说文》,鼎实,此之通假。”[13]305西汉贾谊《新书·谕诚》即云:“及智伯分吾以衣服,馅吾以鼎实,举被而为礼,夫国士遇我,我固国士为之报。”

“鼎餗也应知此味,莫教姜桂独成功”(南宋·刘子翚《花椒》),西晋文学家陆云《答孙显世诗》颂曰:“鼎实重饪,芳烈再扇。奕叶弘道,天禄来宴。”先民不仅用鼎锅煮牲肉鱼鲜,亦用它来熬煨粥等米面流食,如粥等佳肴美馔。南宋陆游《食粥》赞云:“世人个个学长年,不悟长年在目前。我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。”《说文》载、鬻、。

(2)鬻食稀餐

“鼎实嘉俎,乐人登歌。神其来享,降福孔多”(隋·佚名《景德以后祀五方帝十六首》其一),上古用鼎烹煮牛羊等牲畜乃贵族特权,《周礼·天官·内饔》:“王举,则陈其鼎俎,以牲体实之。”郑玄注:“取于镬以实鼎,取于鼎以实俎。实鼎曰脀,实俎曰载。”而大众粮食并不富余,为满足百姓生存需求,鼎主要是熬鬻,鬻通粥,义为“稀饭”,然稀饭香粥“见水不见米,非粥也;见米不见水,非粥也;必使水米融洽,柔腻如一,而后谓之粥”(《调鼎集第八卷·茶酒部》),(南宋)郑刚中诗有“此生余日眦君肠,饘粥弃饥自有余”(《封州大率园不蔬人采小蓼食之叶尖而细号尖头》)之叹,见证着中华国民菜肴菜谱的饮食流变史。

“饼炉饭甑无饥色,接到西风熟稻天”(南宋·范成大《夏日田园杂兴》),粉饼古称粉糍,米粉食品,用鼎锅煎烙而成,《周礼·天官·笾人》:“羞笾之食,糗饵、粉糍。”郑玄注:“故书糍作茨。郑司农云:‘糗,熬大豆与米也;粉,豆屑也;茨字或作糍,为干饵饼之也。’玄谓此二物,皆粉稻米、黍米所为也。合蒸曰饵,饼之曰糍。饵言糗,糍言粉,互相足。”

2.肉羹汤汁

“尝新争擘红泥酒,知味谁调玉鼎羹”(南宋·王炎《悬圃黄梅半堕草间》),古代祭祀时盛在铏器内调以五味之羹称铏羹,《周礼·天官·亨人》:“祭祀,共大羹、铏羹。宾客亦如之。”贾公彦疏:“云‘铏羹’者,皆是陪鼎膷(牛肉羹)臐(羊肉羹)膮(猪肉羹),牛用藿,羊用苦,豕用薇,调以五味,盛之于铏器,即谓之铏羹。”(明)杨慎《丹铅总录·凤盉》亦载:“唐碑文:‘瓦釜之于黄钟,饕鼎之于凤盉。’(凤盉)器名。见《博古图》。”

3.鼎煮技艺

“惟有邓公留不去,松根搘鼎煮菖蒲”(北宋·黄庭坚《避秦十人》),除了选好材、配好料,要打造色香味俱全的上佳菜肴,炒菜技巧也是一个不容忽视的重要环节,先民用鼎不断设计出烹煮、煎熬、蒸烤、翻炒食物等花样众多的烹调技巧,让美食质感脆嫩,回味无穷。

(1)以鼎煮熬食物(动作)

(2)水沸物熟出气(貌状)

“华堂静,松风竹雪,金鼎沸湲潺”(北宋·陈师道《满庭芳·咏茶》),鼎内水开食物翻滚香味弥漫,常形容美味,古有“鼎沸”一说,《文选·司马相如〈上林赋〉》:“潏潏淈淈,湁潗鼎沸。驰波跳沫,汩濦漂疾。”吕向注:“‘漂疾’以上皆水之深盛相激涌沸奔流之貌。”

“望望玺封颁紫阁,骎骎鼎味熟黄梅”(南宋·程公许《寿杨浩斋二首》其二),据上可知,鼎作为上古先民常用的烹饪器、调味器,《说文》鼎类字词详尽记录着其体型、种类、部件、鼎实诸多层面,或属鼎部,或从鬲部、部,或归瓦部、金部,缜密构建起一个体大思精、含义隽永的立体型鼎族谱系,每个字词无一不让世人津津有味、垂涎欲滴,为古代中国赢得了“舌尖上的中国”“吃在中国”“美食中国”等鼎味盛誉,华夏美食美味都至今仍大名鼎鼎、如雷贯耳。“和如羹焉,水、火、醯、醢、盐、梅,以烹鱼肉,燀执以薪,宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。君子食之,以平其心。君臣亦然”(《左传·昭公二十年》),饮食对国人而言不但乃生存之本,更属治世良方,“中国哲学家惯于用名言隽语、比喻例证的形式表达自己的思想”[14]14,古圣先哲们热衷借助饮食来譬喻谈论政治国事,而隐喻(汉语典籍称譬喻、比喻、比况等)利用事物相似性原理作为心智基础对另一事物进行形象表达、联想说明,“不仅属于一种语言手段与修辞技巧,更是一种认知工具、思维方式与生存基础,体现出人类赖以思维与行动的观念系统之本质特征,故能最终跃升为古人体验万物、语言理解、知行合一的普遍概念与认知利器”[15]。鼎早至殷商时期即被贤达智者用于形容修身齐家、治国理政,“说之善者,伊尹以论味隆殷,太公以辨钓兴周”(南朝梁·刘勰《文心雕龙·论说》),据史籍记载,伊尹曾背负鼎俎见汤,喻以烹调致汤王道之事,见《史记·殷本纪》:“伊尹名阿衡。阿衡欲于汤而无由,乃为有莘氏媵臣,负鼎俎,以滋味说汤,致于王道。”相传伊尹将鼎实譬喻为天下“至味(最美好的滋味;最美味的食品)”,用浅显贴切、生动鲜活的鼎味案例让求贤若渴之成汤醍醐灌顶、茅塞顿开,进而奋发图强,一举开创了殷商一代不朽功业,《吕氏春秋·本味》亦载:“汤得伊尹,祓之于庙,爝以爟火,衅以牺猳。明日设朝而见之,说汤以至味。”高诱注:“为汤说美味。”后遂以“调鼎”“调羹鼎”“调和鼎鼐”喻治理政事,而“调鼎手(调和五味之人)”指称经纶天下之材,可见鼎味与国政牵涉甚深,一部《说文》鼎食美味史堪称中华先民调和五味、励精图治的政治隐喻史。

三、革故鼎新,鼎化万物:礼乐文明视野下《说文》“鼎”之演化谱系辑证

“有如合万鼎,就沸烹群检。天阳盛焚烁,鬼力争炰燖”(北宋·王令《过扬子江》),鼎作为古代中国礼乐文明的代表器物、理念核心,并非凝滞不动的,而是经过昔圣时贤不断地语义阐发、思想演绎、功能扩展,使得它具有与时俱进、适应社会、满足需求的变化神通和鲜活灵性,典籍文献、字里行间均笃实载录着鼎器于先民生活沧海桑田的演化谱系,而求诸“文字当以许氏为宗,必先究文字,后通训诂,故《说文》为天下第一种书。读遍天下书,不读《说文》,犹不读也。但能通《说文》,余书皆未读,不可谓非通儒也”(清·王鸣盛《说文解字正义·序》)[16]149,通览《说文》鼎类字族主要表现为:祀祖祭器、墓葬明器、辟邪礼器、长寿药器、精巧玩器、薰爇香器、雅致茶器、度量衡器、司法刑器等,凸显古人充分利用鼎彝来完成各种社会功能,是日常生活须臾不可或缺的必备器什,考索约略如下。

(一)祀祖祭器

“弭难九州宜祭鼎,庆云翔鹤误声诗”(北宋·晁说之《上元前再金题南庄壁二首》其一),鼎不仅是人类炊食的日常器皿,先民也赋予其供祭先祖、谨终追远的宗教职能,《京氏易传·鼎》:“木能巽火,故鼎之象;亨饪见新,供祭明矣。”王绩注:“凡饪熟,享祀为先,故曰供祭明矣。”以鼎食祭祀先祖折射出炎黄子孙缅怀追忆先考先烈们的宗族人文情怀。

贞(zhēn)。《说文·卜部》:“贞,卜问也。从卜,贝以为贽。一曰鼎省声。京房所说。”[1]69《说文系传》:“《周礼》有大贞礼,谓卜人事也。”贞属会意字,从卜、从贝(甲骨文原作“鼎”,后省改为“贝”),本义指占卜问吉。鼎本为食器,此表火具,即用火具而卜。

鼑(zhēn)。《集韵》:“鼎,古作鼑。”鼑同鼎,亦作“贞(卜)”,《字汇·鼎部》:“鼑,籀文以为贞字。”《正字通·鼎部》亦曰:“鼑,籀文贞字。”鼑古即指祭祀、占卜之义。

用鼎将食物煮熟作为贡品祭祀祖先缘来有自,清人钱泳《履园丛话·鬼神·祭品用热》曾精辟指出:“(大凡祭祀之品需用热者)考古之鼎彝,皆有盖,俱祭器也。其法,先将牺牲粢盛贮其中,而以盖覆之,取火熬热,上祭时始揭盖,若今之暖锅然。所谓‘歆此馨香’也。若祭品各色俱冷,安谓之‘馨香’耶?余家凡冬日祭祀,必用煖锅,即古鼎彝之意。”

(二)墓葬明器

“其曰明器,神明之也。涂车刍灵,自古有之,明器之道也”(《礼记·檀弓下》),死者为大,先民笃信灵魂不灭,把亡人视若神明来侍奉,然鼎乃贵重器皿常被亲人作为随葬用品置入墓室棺椁埋于地下,以便亡灵在阴间继续享用,然西周时用鼎殉葬制度却有明确身份数量严格限定,见(东汉)何休注《春秋公羊传·桓公二年》:“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”不能随意逾越僭制,“三代以上,多金而少石。钟鼎彝器,皆金也;三代以下,彝器罕见而碑碣如林,于是金少而石多”(清·俞樾《春在堂襍文·续编二》),大地湾新石器时代遗址第一期文化出土陶器268件,而鼎类器物居于大宗,罐形鼎有14个,盆形鼎为4只,钵形鼎共19口,总计41件,比例高达15.29%,可见曩时鼎葬习俗普遍。

(三)辟邪礼器

“神鼎一铸魑魅怖,法鼓四震波旬悲”(南宋·洪咨夔《送游考功将漕夔门七绝》),相传夏禹铸九鼎,其上镂山精水怪之形使人以知神奸、明辨真伪,成为社会大众用于驱妖辟邪、逢凶化吉的礼器法器,《左传·宣公三年》:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸,故民入川泽山林,不逢不若。魑魅魍魉,莫能逢之。”

(四)长寿药器

“药鼎高低铸,云庵早晚苫”(唐·陆龟蒙《秋日遣怀十六韵寄道侣》),鼎并非只限于烹饪,先民也利用药鼎来煎药炼丹,意图祛疾去疴、延年益寿,甚至羽化登仙、长生不老,

《鼎录》:“(西汉)平帝元始五年铸一鼎,受二斗。其文曰:‘药鼎。’三足,八分书。”[5]17北宋著名道士张继先吟咏“药鼎坚牢延寿命,情思放恣损天真”(《金丹诗四十八首》)之语,南宋范成大描述“久病厌闻铜鼎沸,不眠惟望纸窗明”(《枕上》)之句,而在道教理论中鼎器也属内丹名词,鼎位于人之头部,器是指下腹丹田,鼎、器二字合用比喻炼丹之法象,李简易《玉溪子丹经指要》称:鼎器者,阳炉阴鼎也,玉炉金鼎也。乃还丹之枢纽,神气归藏之府。归而有二:一曰内鼎神炉;一曰外鼎法象,以药鼎企求永生彰显出鲜明的道家特色。

(五)精巧玩器

“得画书彝鼎,摩玩舒卷,指摘疵病,夜尽一烛为率”(清·俞正燮《癸巳类稿·易安居士事辑》),在先民看来,钟鼎鬯圭等贵重财宝可在老百姓陷入困苦饥馑时用于救急纾困,“不腆先君之敝器”告籴于邻国,这符合周人备荒古礼义举,见《国语·鲁语上》:“铸名器,藏宝财,固民之殄病是待。今国病矣,若盍以名器请籴于齐!”韦昭注:“名器,钟鼎也。”同时鼎彝乃精雕细琢的铜器珍品,故能成为骚客士子附庸风雅、收藏呵护的精致玩器,清人彭遵泗《蜀碧》卷二:“贼(指张献忠)设铸局,取藩府所蓄古鼎、玩器及城内外寺院铜像,熔液为钱。其文曰‘大顺通宝’。”鼎器亦可进入文物市场进行交易,渐成风尚,(明)陆人龙《型世言第三十二回·三猾空作寄邮,一鼎终归故主》:“孙监生算定了,邀了个舅子惠秀才,外甥钮胜,合伙要局詹博古,着人去道:‘相公闻得你买了个好鼎,要借看一看。’”

(六)薰爇香器

“公堂讲罢看山坐,香鼎茶铛相劝酬”(南宋·戴表元《送程敬叔教论赴建平》),作为礼仪之邦,先民用香鼎香炉来熏香敬神,达到“古鼎焚龙涎,照壁名人画”(明·冯梦龙《警世通言卷一九·崔衙内白鹞招妖》)驱虫透气、思古念昔的遥深境界,清代吴趼人《二十年目睹之怪现状》第六八回云:“古鼎里香烟袅绕,烧着上等檀香。”寻觅香鼎香炉的发展源流史,也是古圣先哲们从鼎彝铭器受到启发,礼乐教化加以利用的历史结果,南宋赵希鹄考证曰:“古以萧艾远神明而不焚香,故无香炉。今所谓香炉,皆以古人宗庙祭器为之。爵炉则古之爵,狻猊炉则古之踽足豆,香毬则古之鬵,其等不一,或有新铸而象古为之者。惟博山炉乃汉太子宫所用,香炉之制始于此。”(《洞天清录·古钟鼎彝器辨》)赵氏所论堪称洞见。

(七)雅致茶器

“觉来落日窥帘影,茶鼎松风泼鼻香”(南宋·潘玙《秋日闲居二首》),中国被誉为“茶的故乡”,是茶文化的发源地,茶乃古代丝绸之路上的重要物资与文明使者。饶有意味的是,先民对泡茶品茗的器皿也相当讲究,研制有茶鼎等,其形“风炉以铜铁铸之,如古鼎形,厚三分,缘阔九分,令六分虚中,致其圬墁”(唐·陆羽《茶经·风炉》),茶鼎又名燎炉、镣灶等,南宋吴自牧《梦粱录卷三·皇帝初九日圣节》:“御前头笼镣炉,供进茶酒器皿等。”

(八)度量衡器

“规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平”(《礼记·深衣》),作为衡量社会发展水平的标准尺度,统一度量衡(指计量物体长短、容积、轻重之标准或器具的统称)是古代中国历代王朝实施大一统、解放生产力的重要举措。(北宋)苏轼《徐州莲华漏铭》亦云:“人未有以手量而目计者,必付之于度量与权衡。”战国时商鞅变法的主要功绩即率先制造标准器,如“商鞅量”,“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”(《史记·秦始皇本纪》),并出土有秦铁权与秦诏版度量衡器的考古实物。然鲜为人知的是鼎在上古很早被用作量器,如鬲古属鼎器,可容五觳之量,《说文·鬲部》:“鬲,鼎属。实五觳。斗二升曰觳。象腹交文,三足。”[1]62其型制长度“凡为辕,鬲长六尺”(《周礼·冬官·考工记·车人》),镬鼎作为古时宴享、祭祀的大鼎,亦具明确度量的标准,《周礼·天官·亨人》:“亨人掌共鼎镬以给水火之齐。”郑玄注:“镬所以煮肉及鱼腊之器,既孰,乃脀于鼎,齐多少之量。”1966年陕西咸阳塔儿坡挖掘出刻容记重的秦六斗铜鼎、私官铜鼎,1979年武功县出土魏国的信安君铜鼎量器,1987年湖北十堰市发现刻容记重的西汉汝阴侯铜鼎,2003年河南洛阳文物交流中心收集了一铭刻有容量的魏国右孠铜鼎,而泌阳出土平安君鼎,铭刻“四分<(<是战国时魏、卫等诸侯国量器单位名称)”,实容1800 mL,足证鼎对确立通行标准、维护国家统一稳定功不可没。

(九)司法刑器

“安炉立鼎法乾坤,锻炼精华制魄魂”(北宋·张伯端《绝句六十四首》),有必要指出的是,中国作为文明古国,法制完备,且领先世界,《左传·昭公二十九年》:“冬,晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,随赋晋国一古铁以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。”孔颖达疏:“(范宣子制作刑书)今荀寅谓此等宣子之书可以长为国法,故铸鼎而铭之以示百姓,犹如郑铸刑鼎(仲尼讥之,其意与叔向讥子产同)。”刑鼎指铸有刑法条文的金属鼎,古代杰出的政治家们考虑到让全体国民敬畏遵守国法国纪,故铸刑法于鼎彝,唐人沈亚之《省试册三道》云:“郑产以刑鼎兴讥。是称叔代,昭然薄厚,岂俟敷陈。”刑鼎别名刑器,《汉书·五行志上》:“火未出而作火,以铸刑器,臧争辟焉。”(唐)颜师古注:“铸刑于鼎,故称刑器。”刑与法相辅相成,有刑即有器,公元前536年郑国执政子产将本国的所有法律条文均铸刻于象征诸侯权位的铜鼎,置于王宫门口,这是历史上第一次公布成文法。而公元前513年晋国赵鞅与荀寅铸刑鼎,乃中国史上第二次公布成文法活动。晋国大夫羊舌肸(字叔向)、孔子及蔡史墨等主张维护旧礼制,反对政治改革,曾尖锐指责(郑)子产、(晋)赵鞅等铸刑书于鼎革新举措。事实上铸刑鼎公布成文法的政治活动乃中国法制史上的重大进步,是对陈旧落后的法律观念、刑法制度以及社会秩序的一种否定,打破刑书藏于官府而百姓“刑不可知,则威不可测”之僵硬信条、迂腐惯例,结束了法律的秘密状态,使刑法制度逐步具有客观性、规范性,迈向法典化、公开化,开创了先秦法制建设新纪元,属于社会发展进入新时代的突出标志。有鉴于鼎对推动社会关系发展、反映人们切实需求的普法功效,史学大师吕思勉曾精辟论述到:“刑书必著于鼎,盖亦有由。《周礼·秋官》司约:‘凡大约剂书于宗彝。小约剂书于丹图。若有讼者,则珥而辟藏,其不信者服墨刑。’注:‘大约剂,邦国约也。书于宗庙之六彝,欲神监焉。小约剂,万民约也。’古之人笃于教,刑法之始,参以神权,刑书必著于鼎,盖由是昉,后遂习为故常也。”[17]311-312究其因铸刑鼎不仅在于鼎彝乃国邦权柄象征,具有权威性、神圣性、实用性,同时求诸词义“既膺九命锡,乃建洪范畴。鼎革固天启,运兴匪人谋”(唐·徐浩《谒禹庙》),鼎字本身即蕴含“鼎革”“鼎新”之义,寓意着变革、革新、鼎新革故、激浊扬清,如《易·序卦传下》:“革物者莫若鼎,故受之以《鼎》。”有着旗帜鲜明的政治指向与意识形态。尤为特别的是,“秦磨利刀斩李斯,齐烧沸鼎烹郦其”(唐·白居易《咏史》),鼎亦属古时烹杀罪人、威慑黔首的酷刑狱具之一,《史记·季布栾布列传》(唐)司马贞述赞:“赴鼎非冤,诚知所处。”用鼎镬煮死犯人之刑罚盛行于周及秦汉之间,秦并设为常刑,《汉书·刑法志》:“(秦)有凿颠、抽肋、镬烹之刑。”颜师古注:“鼎大而无足曰镬,以煮人也。”故史书典籍中载有“鼎烹(亨)”“五鼎烹”“鼎轘”“(刀锯)鼎镬”“镬煮”“(斧钺)汤镬”等词语,体现出上古鼎曾肩负司法刑戒职责,平添了其民族秘史中的另类色彩。

“谁将五鼎盈前食,肯换秋风一箸鲈”(唐·朱长文《华亭吴江道中偶作十绝》),鼎作为上古国邦重器国器,其所涉及锦衣玉食、荣华富贵、精致典雅等主题,往往让世人魂牵梦萦、流连忘返。“革,去故也;鼎,取新也”(《易·杂卦》),鼎甚至在以《周易》为代表的上古哲学体系中是一个充满无穷生命力的鲜活个体与通灵器皿,绝非故步自封、食古不化的陈旧迂腐代表,而是一革故鼎新、兴利除弊、昂扬向上的新势力完美化身,几千年来成为炎黄子孙汲取智慧、开创未来的动力源泉与效仿对象,然有人面临极端抉择时亦有不慎误入歧途者,如汉武帝时权臣主父偃即陷入“五鼎食”“五鼎亨”悬殊境遇怪圈,见《汉书·主父偃传》:“丈夫生不五鼎食,死则五鼎亨耳!”颜师古注:“五鼎亨之,谓被鑊亨之诛。”遍检历代文献典籍,必须明确指出的是,鼎乃中华民族大一统的精神符号、器物化身、至高象征。

四、九鼎至尊,鼎立华夏:中华大一统视界下《说文》“鼎”之国家建构解读

“定鼎百世长,橐弓四夷静”(北宋·黄庭坚《重赠徐天隐》),先民认知事物严格遵循认知原理,取法天地万物,对表征家国命运、人世盛衰的器皿更是颇为讲究,不敢丝毫懈怠,“成王定鼎于郏鄏”(《左传·宣公三年》),这一著名历史事件《说文》亦有字词载录。

鄏(rǔ)。《说文·邑部》:“鄏,河南县直城门官陌地也。从邑,辱声。《春秋传》曰:‘成王定鼎于郟鄏。’”[1]132郏鄏指周朝东都,段《注》:“《逸周书》云:周公作大邑成周于中土,南系于雒水,北因于郏山,以为天下之大湊。《地理志》曰:河南郡河南,故郏鄏地。周武王迁九鼎,周公致太平,营以为都,是为王城,是则汉之河南县,《左传》之郏鄏也。周时郏鄏为大名,汉时专呼城外官陌为郏鄏陌,旧名之仅存者,故皇甫谧、杜预皆云:县西有郏鄏陌也。许君先举汉陌,后举周地。”[6]287郏鄏本为古山名,位于今河南省洛阳市西北。

“文章立事须铭鼎,谈笑论功耻据鞍”(唐·羊士谔《西川独孤侍御见寄七言四韵一首》),鼎上古时期乃重器国器,非凡夫俗子所能拥有,其往往与圣王明君、王侯将相等紧密关联。“每览史籍,观古忠臣义士,出一朝之命,以徇国家之难,身虽屠裂,而功铭着于鼎钟,名称垂于竹帛,未尝不拊心而叹息也”(《三国志·魏志·陈思王植传》),其作为祭器礼器,鼎已逐渐脱离了食器爨具的口腹之欲,其形体规制开始具有追古摄昔、比拟天地的永恒价值。鼎之诞生并非无的放矢,它身上均镌刻铭文,以旌有功者,目的在于永垂不朽、激励后世,《文选·刘孝标〈广绝交论〉》:“圣贤以此镂金版而镌盘盂,书玉牒而刻钟鼎。”李善注引《墨子》:“琢之盘盂,铭于钟鼎,传于后世。”正是从这个角度而言,铸鼎定鼎这一上层统治者行为即浸染了开国立邦、山河永固的强烈政治意义,如西晋潘岳《西征赋》:“考土中于斯邑,成建都而营筑;既定鼎于郏鄏,遂钻龟而启繇。”考古人类学大师张光直力主“中国古代文明的一个可以说是最为令人注目的特征,是从意识形态上来说它是在一个整体性的宇宙形成论的框架里面创造出来的”[18]131进而支撑“中国古代的文明是一个连续性的文明”[18]131远见卓识,而美国汉学家牟复礼(F.W.Mote)亦赞同“真正中国的宇宙起源论是一种有机物性的程序的起源论,就是说整个宇宙内所有的组成部分都属于同一个有机的整体,而且它们全都以参与者的身份在一个自发自生的生命程序之中互相作用”[19]19。诚如斯言,历代学子文人都将鼎视为法天则地、包揽宇宙之名器神器,相传中华始祖黄帝造鼎时认真参照天地人进行有效建构,从而使得鼎问世即自动携带“万物有灵”、洞察忠奸之特殊法力,如(三国魏)著名文学家曹植《黄帝三鼎赞》云:“鼎质文精,古之神器。黄帝是铸,以象太乙。能轻能重,知凶识吉。世衰则隐,世和则出。”该鼎已非俗世凡器,已具沟通幽冥、贯穿天地的魔力,北宋史学家刘敞《鼎铭》亦曰:“帝兴神鼎,象天地人。赫赫神鼎,聿维国珍。光润龙变,其德日新。”(明)硕学鸿儒郭子章更是将三鼎(寓意天地人)与人体四肢五官、圣贤仁者等全息互埒对应起来,“鼎,象也。黄帝作三鼎,象天地人,谓之宝鼎。禹收九牧金,铸九鼎,谓之神器。人臣而睥睨神器者,谓之问鼎。盖重甚矣。中虚见纳,受实于内。人臣如九二之有实,则为明主,所谓圣也。二居巽体,巽而耳目聪明,二之实也。五居离体,柔进而上行,得中则应乎刚,五之实也。五下用九二有实之贤臣,上用上九玉铉之圣臣,如此方谓之以养圣贤。圣贤在左右,用能正位凝命,上承天休,如此方谓之以享上帝,而鼎固矣”(《鼎论·论圣贤》)[20]131。反映出鼎乃上古人类“仰观天文,俯察地理,占风气,布筹算”(东晋·葛洪《抱朴子·杂应》)参照系数、师法目标与借鉴客体,是先民经天纬地、原道征圣的日常对象,从而缔构起鼎作为涵摄天地人、遗泽海内外的语义环境、逻辑结构及政治基础。

“两阶羽舞三苗格,九鼎神金一铸成”(北宋·晁端礼《鹧鸪天·万国梯航贺太平》),细阅史册古籍,华夏民族最能作为国柄、社稷终极象征的最佳代言者非“九鼎”莫属,相传夏禹曾铸造九鼎,以象征天下九州:徐州、冀州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州(《尚书·禹贡》),夏商周上古三代朝廷尊奉九鼎为指代国家政权的传国至宝。战国时秦、楚皆有兴师到周天子求鼎之事。周显王时,九鼎没于泗水彭城下,《史记·封禅书》载:“禹收九牧之金,铸九鼎。皆尝亨鬺上帝鬼神。遭圣则兴,鼎迁于夏商。周德衰,宋之社亡,鼎乃沦没,伏而不见。”据说唐武后、宋徽宗也曾铸九鼎,九鼎被视为普天之下、率土之滨华夏各族承继王业正统、延续中华正宗的普遍共识,“从某种程度上说,理清名物词发展演变的历史层次,也是我们对古籍词语进行去伪存真、忠实还原的‘古史辨’过程,意义重大”[21]。九鼎与中华大一统的政治命题、历史叙事和民族共识息息相关、不可或缺,大一统乃古代中国自西周以来立国的核心思想、政治主流,《春秋》开篇:“隐公元年春,王正月。”《公羊传》训作:“大一统也。”大指尊崇;大一统即尊崇一统,而非“大而一统”,国家无论大小,人口不在多寡,只要历法、政令、国家、民族、思想、礼仪、度量衡统一及“车同轨,书同文”等均属尊崇一统,“大一统成为中国历代王朝立国兴邦的基本观念”[22]223。鼎乃中华民族共同体形成史的“万有引力”、青春秘诀、制胜法宝,先民早已认识到人心向背“在德不在鼎”(《史记·楚世家》),鼎(比喻政权)属“有德者居之”(《白虎通义》卷五),汉赵开国皇帝刘渊(匈奴族)定国号为“汉”,意即继承汉朝基业,以示“正统”,强调“夫帝王岂有常哉,大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳。上可成汉高之业,下不失为魏氏。虽然,晋人未必同我。汉有天下世长,恩德结于人心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下。吾又汉氏之甥,约为兄弟,兄亡弟绍,不亦可乎?且可称汉,追尊后主,以怀人望”(《晋书·刘元海载记》),证明自身统治的正当性、合法性,史家赞誉其“不远儒风,虚襟正直,则昔贤所谓并仁义而盗之者焉”(《晋书·刘曜载记》),赫连勃勃(匈奴族)建大夏国,“自以匈奴夏后氏之苗裔也,国称大夏。朕大禹之后,世居幽朔”(《晋书·赫连勃勃载记》),石勒(羯族)、慕容廆(鲜卑族)、苻坚(氐族)等均将中国文化传统中以鼎为代表的天命无常、唯德是辅、华夷无别等进步思想继续发扬光大,替民族融合、国家统一作出不可磨灭的突出贡献,昭示出鼎文化对北方内迁各族超强的向心力、凝聚力、驱动力,即“落后的征服者被先进的被征服者所同化”(恩格斯《反杜林论》),强化华夏56个民族的集体认同感。

“楚有扛鼎士,出门不得归”(南朝宋·吴迈远《长别离》),基于鼎意味着国家重器,非凡夫俗子所能挪移,故古人往往将能举鼎扛鼎之力士勇夫视为盖世英雄加以称颂,如:

《礼记·明堂位》:“崇鼎、贯鼎、大璜、封父龟,天子之器也。”郑玄注:“崇、贯、封父皆国名。文王伐崇。古者伐国,迁其重器。”因鼎象征江山社稷故称宝鼎,西周《大盂鼎》铭文曰:“盂用对王休,用乍且南公宝鼎。”鼎被君王贵族作为旌功记绩、彰善瘅恶的邦器礼器,周代的国君或王公大臣在重大庆典或接受赏赐时都要铸鼎纪念,以记载盛况,故鼎字被赋予引申出“显赫”“尊贵”“盛大”“鼎位(指宰相等重要职位)”“鼎兴”“鼎能(最有才能)”“鼎甲(科举榜内状元、榜眼、探花之总称)”“鼎元(状元)”等褒义色彩。“神兮降止,鼎祚绵长”(隋·佚名《五方帝》),鼎并非笨重浮夸的无益摆设,其本身即承载着国运鸿祚、帝位永垂、绵延子孙的崇高使命,《晋书·汝南王亮等传序》:“(光武雄略纬天,慷慨下国)休祉盛于两京,鼎祚隆于四百。”年号乃我国帝制时代特有的体现皇权、家天下、大一统的一种纪年法,始自西汉武帝,史载刘彻于汾水遇宝鼎视作祥瑞,故改年号为“元鼎”(公元前116—前111年),见《史记·孝武本纪》:“五月,返至甘泉。有司言宝鼎出为元鼎,以今年为元封元年。”古代帝王对年号剔选极其严苛,兼具深刻的执政意愿、政治动机、文化含义,因鼎之举足轻重,故常被择为帝王年号,三国时吴末帝孙皓曾以“宝鼎(266—269年)”为年号,十六国时翟魏国君瞿钊(即翟魏定鼎帝)亦取年号“定鼎(391—392年)”,史册或记作“神鼎”,后凉末主吕隆年号也有“神鼎(401—403年)”,鼎于帝王年号频繁出现见证着其历史地位、时代标志。“九四,鼎折足,覆公餗,其形渥,凶”(《易·鼎》),因鼎在天下臣民心目中至高无上、不可撼动,故折鼎覆鼎往往意味着国势凶险叵测,而迁鼎移鼎隐喻改朝换代、江山易主,《晋书·桓玄传赞》载:“肆逆迁鼎,凭威纵慝;违天虐人,覆宗殄国。”在鼎象征王位帝业、国家政权、太平兴旺、稳定统一等强大语义语境下,观鼎窥鼎、问鼎讯鼎均被诋讦、斥贬为觊觎王位、图谋不轨,西晋陆机《五等诸侯论》云:“故强晋收其请隧之图,暴楚顿其观鼎之志。”而染指于鼎行为被礼仪典制所不容,常讥讽沾取非分的利益,见《左传·宣公四年》:“楚人献鼋于郑灵公。公子宋(字子公)与子家将见,子公之食指动,以示子家,曰:‘他日我如此,必尝异味。’……及食大夫鼋,召子公而弗与也。子公怒,染指于鼎,尝之而出。”鼎分鼎争、鼎峙鼎立则预示着割裂山河、盘踞一方(贬义)。

五、结语

“宝鼎见兮色纷缊,焕其炳兮被龙文。登祖庙兮享圣神,昭灵德兮弥亿年”(东汉·班固《宝鼎诗》),世界上诸多古老文明都曾先后历经石器时代、铜石并用时代、青铜时代至铁器时代旅程,却唯有中国先民于青铜时代即创造出登峰造极、独步世界的青铜文化,唯有鼎成为古代中国社稷政权的至尊象征,可谓没有古代青铜器就不可能有商、周以来文质彬彬的贵族等级体制与先秦时代独具特色的权力表达系统,其体现彰显出的民族秘史不仅属于中国先哲的物质进化史,更是堪称华夏民族的精神进化史。饶有意味的是:鼎绝非僵硬过时的上古文物,而是有着生命活力的时代先锋,它不仅是中华民族共同体历史形成的重要向心磁、黏合剂、强力胶,同时也是中华民族共同体的一张闪亮名片、时尚标签、金字招牌,正日益闪烁着璀璨耀眼的夺目光芒,如中央政府先后馈赠西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西各省寓意团结奋斗、繁荣发展、国家统一的民族团结宝鼎。2014年12月13日,国家在南京侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆设立国家公祭鼎,象征中华民族在历史记忆中觉醒,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力。而中国于1995年10月21日亦赠予联合国总部世纪宝鼎厚礼,江泽民主席致辞云:“在这庆祝联合国成立50周年的时刻,中国政府向联合国赠送‘世纪宝鼎’,蕴含着素称礼仪之邦的中国12亿人民对联合国实现其崇高使命的良好祝愿。正在从事社会主义现代化建设的中国人民,愿同世界各国人民一道迎接更美好的新世纪。”[23]325汉字是记录中华文明的表意体系,钩沉抉隐《说文》宝鼎文化意识可给人类命运共同体注入合理内核、上古注脚、智慧经验,使其重焕生机、造福环球,从这个意义而言,以《说文》为代表的字书辞典既是著者对两汉及以前朝代(鼎)天地万物、风俗典制等百科全书式的资料汇编与鸿章巨制,也是朝野学子对古今社会动态与思想源流的一次全面而深刻的学术总结与人文反思,进而可理解历代圣贤先后编撰卷帙浩繁的大量字书、词典、类书绝不是仅仅满足于著书立说的个人嗜好,而是肩负家国天下与历史传承的沉重使命,寄寓着先民继往开来的经验积累、世界感知与国民意识,故能演化为古代中国士子同仁自觉自律的知识启蒙与行为指针,因此《说文》宝鼎文化等不但是古人理解早期中国世界秩序的一种自我视角与认知方式,并且螺旋上升为国家意识形态的重要组成部分,亦为华夏民族遗世而独立、赖以生存、承前启后的思想之根、文化之源、国脉之鼎与心灵之家,受到自上而下全体国民的高度重视与集体谙习,正如国际汉学泰斗(英)李约瑟强调,“中国思想中的关键词是‘秩序’(order),尤其是‘模式’(pattern)”[24]。要之,一段“以540部首为分类导引、以字词本义为系联网络、以天地人合一为宇宙理念”[25]的《说文》宝鼎文化意识嬗变漫漫旅程实即一部神州大地全体炎黄子孙“究天人之际,通古今之变,成一家之言”(西汉·司马迁《报任安书》)鼎兴鼎盛的民族融合路、集体奋斗史、祖国欢乐颂,始终在寰宇中震荡着时代最强音。延至今日,鼎历久弥坚,仍是56个民族患难与共、携手前行、攻坚克难的正能量、好声音、主旋律。无论岁月如何变幻,鼎屹立如初,引领中华民族继古开今、续写辉煌。