家国天下:中国古代的“课程思政”

——以宋代石刻教学地图为例

2021-04-29陈松

陈 松

( 广西幼儿师范高等专科学校,广西 南宁 530000)

当“课程思政”激发多方响应和各种探索,在各类大中小学、所有学科专业全面推进的今天,政治认同、家国情怀、文化素养等耳熟能详的词汇正自觉内化为各学科教学的基本理念和育人目标。其实,我国古代的地理教育堪称“课程思政”的教育典范,宋代用于教学的石刻地图就蕴含了丰富的思政元素,为当下的“课程思政”建设提供了很好的借鉴。

古人说“穷经者须知地理”,而“地理之学,非图不明”。地图之学,中国自古重之。但明清以前的古地图存量极少,现存的宋代以前的地图仅见战国时期镌刻于青铜板上中山王陵出土的《兆域图》,甘肃天水的《放马滩地图》,长沙马王堆汉墓出土的《地形图》《驻军图》《城邑图》等为数不多的几幅。最负盛名的几幅传世的宋代地图——《九域守令图》《禹迹图》《华夷图》《地理图》等,因为刻绘石上得以保存并流传至今,引起国内外学者的广泛关注。其实,这几幅地图被绘制立石,都是出于教学目的,可谓妥妥的教学地图。为什么这么说?《九域守令图》系北宋宣和三年(1121 年)立石,1964 年于四川省荣县的文庙中发现。《禹迹图》,刘豫阜昌七年(1136 年),即南宋绍兴六年四月刻石于岐州官学。《华夷图》,刻于岐州官学《禹迹图》碑的另一面,于刘豫阜昌七年(1136 年)十月刻石。《地理图》,南宋绍熙初(1190—1191 年)由黄裳绘制,淳祐七年(1247 年)由王致远刻石立于苏州府学。这几幅石刻地图均被立在文庙、官学,为学官教授士子学人研习地理知识所用,称其为教学地图并无疑义。这些地图在记录、传授地理知识的同时,还在追古溯今中“如盐在水”地融入了“家国天下”教育,培育学子的家国情怀和士人风骨。

一、家国情怀:《九域守令图》《地理图》

《九域守令图》(见图1),北宋元丰三年至元祐元年(1080—1086 年)间绘制,绘制者不详。北宋宣和三年(1121 年)由荣州刺史宋昌宗重立石于四川省荣县文庙正殿后面。图纵130 厘米、横200 厘米,绘制范围北起保定、安顺、广信间的宋辽边境,南至海南岛,东至大海,西抵威州、茂州、大渡河。图绘有山岳27 座、河流13 条、湖泊5 处,以及京府4个、次府12 个、州242 个、军37 个、监4 个、县1125 个,行政地名共计1400 多个,[1]是我国迄今所见世传地名最多、最早以县为基层单位绘制的全国政区图。《九域守令图》对四川境内的水系绘制颇详,标注江河名称的有6 条,占图中全部标注江河的二分之一。可见,绘制者对四川的水系比较熟悉。[2]虽然不能确定绘图者是否为宋昌宗,但宋昌宗作为荣州刺史,为政一方的父母官,他在主导镌刻地方官学的教学地图时既强调了国家地理知识的完备和丰富,培养学子们的国家视野和国家认同,又彰显了对四川地区、乡土地理的重视,培养学子对家乡的在地感和归属感。

图1 《九域守令图》墨线图[源自曹婉如主编的《中国古代地图集(战国一元)》]

在这些石刻地图中,家国之思最为浓厚的莫过于《地理图》。《地理图》(见图2),南宋绍熙初(1190—1191 年)由黄裳绘制,王致远于淳祐七年(1247 年)在苏州府学刻石。图纵197 厘米、横101厘米,图上部中央书“墬理图”(“墬”通“地”,故称“地理图”),现藏于苏州市碑刻博物馆。绘制范围北至黑龙江、长白山,南抵海南岛,东到大海,西抵祁连山、玉门关。该图收录山岭180 座、关隘24 处、河流78 条、湖泊27 个、府州368 个、军监63 个。[3]路、府、州、军、监名和山名加套方框,水名则加套椭圆形圈标识,以资醒目。《地理图》主要表现北宋时期的行政区划,为凸显各路首府的地位,将其刻成阳文。同时注重反映当时北宋与辽、南宋与金的对峙史实,以及宋与周围少数民族政权的关系。图中的边境地区绘得十分详细,尤其是辽境标注突破了其他地图对这一区域的刻绘,详尽有加。图中所示的辽政权版图,东北到今日本海黑龙江口,西北到今蒙古中部,南至今天津市海口、河北霸县、山西雁门关一线,与北宋接界。辽国的五京(上京临潢府、东京辽阳府、南京析津府、中京大定府、西京大同府)及重要州名等一一著录。西夏版图为今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部和内蒙古一部分地区,并注明都城兴庆府 (今宁夏银川东南),充分表现了宋与西夏、辽、金政权鼎峙更迭的历史。

图2 《地理图》墨线图[源自曹婉如主编的《中国古代地图集(战国一元)》]

黄裳的绘图意图旨在表达“披图则知祖宗境土,半陷于异域而未归”的现实。地图跋文称:“国朝自艺祖皇帝栉风沐雨,平定海内。取蜀,取江南,取吴越,取广东西,取河北,独河东数州之地与幽蓟相接,坚壁不下。王师再驾,讫无成功。群臣欲上一统尊号。艺祖曰,河东未下,幽蓟未复,何一统之有。终谦逊不敢当也。盖至太宗之世,王师三驾,河东始平,在幽蓟之地卒为契丹所□不能复也。则祖宗之所以创造工业,混一区宇者,其难如此。乃今日自关以东,河以南,绵亘万里,尽为贼区。追思祖宗开创之劳,可不为之流涕太息哉。此可以愤也。虽然天地之数,离必合,合必离,非有一定不易之理,顾君德何如耳。汤以七十里,文王以百里有天下,岂以地大民众之故哉。以往事观之,则吾今日所以为资者,视汤文何啻百□□能修德行政,上感天心,下悦人意,则机会之来,并吞□□,追复故疆,尽归之版藉,亦岂难哉。”[4]

可见,《地理图》一方面承认现实,如实说明这些邻国版图在历史上有些属于中国版图,为收复失地提供依据;另一方面,希望观图者有所感发,以唤起朝野上下奋发图强,时刻不忘收复大宋领土、实现一统。可见,《地理图》的核心主旨是要收复北方故土,政治教化色彩众目具瞻。

二、图绘古今:《禹迹图》

《禹迹图》(见图3),绘于元丰三年至绍圣元年(1080—1094 年),刘豫阜昌七年(1136 年),即南宋绍兴六年四月刻石于岐州官学。图幅纵80 厘米、横79 厘米,现藏于陕西省博物馆。其绘制范围北起受降城(今内蒙古狼山西北),西北抵沙洲(今甘肃敦煌),东北至辽水(今辽河),南至琼州(今海南省)。采用“计里画方”绘制,每方百里,是我国迄今发现最早使用“计里画方”绘制的地图。全图横方70、竖方73,总共5110 方,被认为是我国现存最早具备数学基础的全国性地图。图中收录山岳89 座、河流86 条、标绘政区名380 个。图形绘制精密,海岸线轮廓、黄河长江等河流位置形貌很接近实际。李约瑟称此图为“当时世界上最杰出的地图,是宋代制图学家的一项最大成就”[5]。

图3 《禹迹图》拓片[源自曹婉如主编的《中国古代地图集(战国一元)》]

江苏镇江市博物馆藏有一幅《禹跡图》(“跡”通“迹”),图名、图绘内容、比例尺与西安《禹迹图》完全一致,不同之处在于镇江《禹跡图》海洋部分刻饰水波纹。该图系“绍兴十二年正月十五日左迪功郎充镇江府府学教授俞篪重校立石”,即1142 年立石于镇江府学,毋庸置疑,该图亦是用于教学。

“禹迹”即“大禹的足迹”,指大禹跋山涉川、疏治洪水,并划分州界,确定疆土所走过的地方。图中所绘凡“禹迹”所到之处则较详,“禹迹”未到之处则简略,甚或不载。从内容上看,《禹迹图》将基本着眼点放在宋代的政区图上,反映《禹贡》所记载的上古地理并进行古今对照,所以图碑题记就此进行了说明:“禹贡山川名,古今州郡名。古今山水地名。”[6]图中对于各行政区划的表示,体现了历史地图继古开今的特点:京东东路和西路,京西南路和北路,河北东路和西路,河东路,永兴军路,秦凤路,淮南东路和西路,江南东路和西路,两浙路,福建路,成都府路,利州路等均标注宋代的府、州,即图幅上额附注的“今州郡名”。而梓州路、夔州路,荆湖南路和北路,广南东路和西路等,则是唐、宋地名混用;域外地区则用唐代州郡和山水地名标注,即图幅上额附注的“古州郡名”和“古山水地名 ”。

“禹迹”不但代表大禹所走过的这片疆土的共同归属这一政治含义,还有文化的意义在里面,希望用眼下的地理世界来呈现王朝跨越的延续性,驻留古今历史的痕迹。

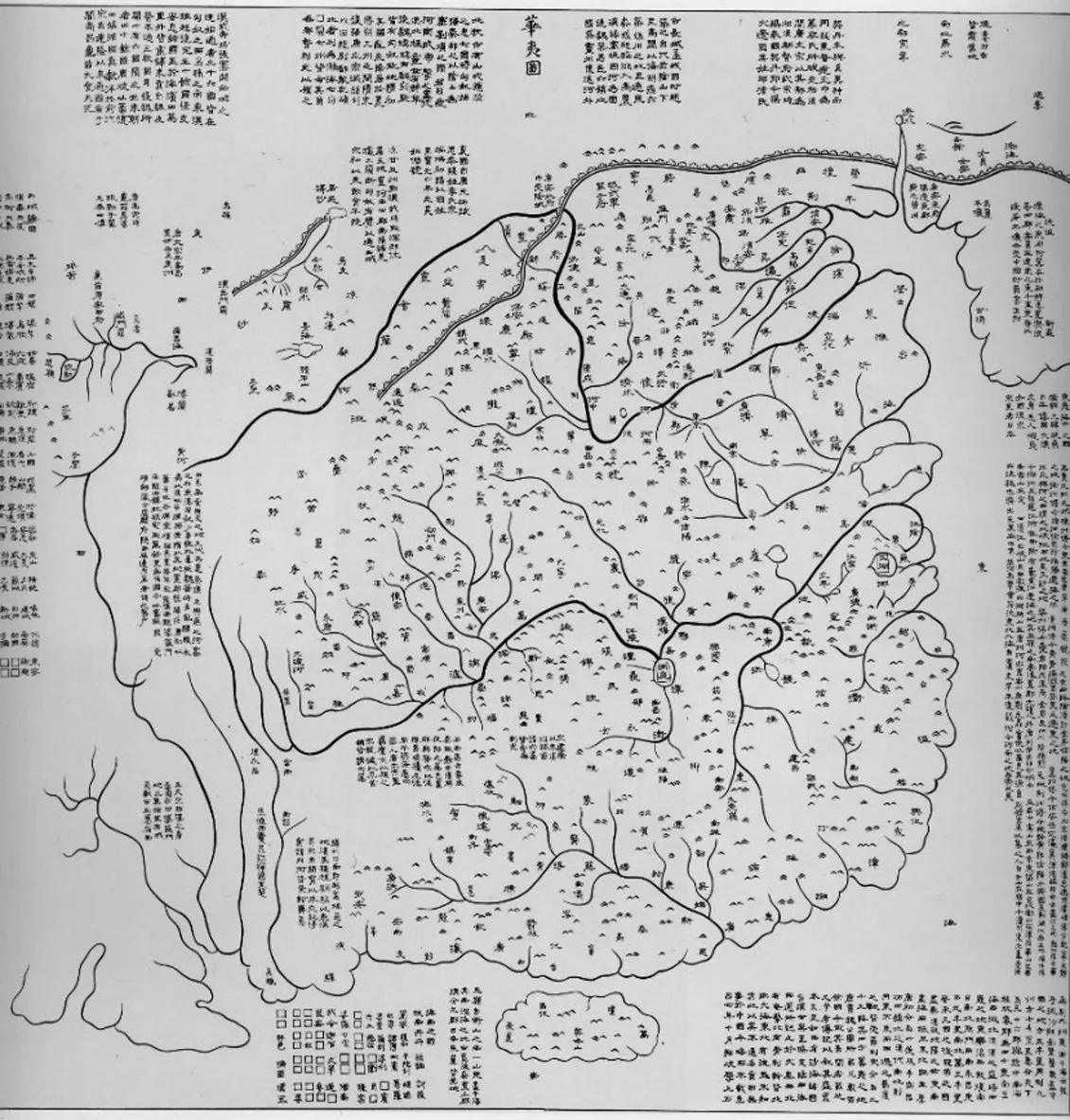

三、咫尺天下:《华夷图》

《华夷图》(见图4),绘制时间约在北宋政和七年至宣和七年(1117—1125 年),刘豫阜昌七年(1136年),即南宋绍兴六年十月刻石,刻于《禹迹图》碑的另一面,立于岐州官学。图幅纵79 厘米、横78 厘米,现藏于陕西省博物馆。绘制范围东抵朝鲜,西至葱岭,北达长城以北,南至南海和印度洋。图上国名、地名有500 多个,河流13 条,湖泊4 个,山体10 座。[7]

图4 《华夷图》墨线图[源自曹婉如主编的《中国古代地图集(战国一元)》]

《华夷图》的中心为宋代的行政建制,四周为夷邦,对华夏地域内的地理要素标注甚详,夷邦仅注文字。图面四周有大量文字注记来说明四方蕃夷的历史沿革及历代疆域变迁。图上刻有“四方蕃夷之地,唐贾魏公(案即贾耽)图所载凡数百余国,今取其著闻者载之”[8],对于更西边的国家,“以其不通名贡而无患于中国,今略而不载”[9]。该图题名“华夷”强调华夏中央王朝与四夷邦国,图面内容表现宋王朝与当时边陲少数民族政权以及四邻,可以说是一幅古代以中国为中心的亚洲地图。这也是时人所知道的世界地理范围,可算是当时的世界地图。

图中长城的绘制十分醒目,成为表现华夏与外夷判然有别的象征,即唐宋人所强调的“华夷之辨”,意在彰显华夏文化的正统性和优越性。李孝聪先生认为,这也包含了另一层意义,即《华夷图》还表达华夏(汉)与外夷(胡)整合在一起的观念。[10]《华夷图》于咫尺之间,绘尽天下。虽然疆土已不复盛唐大一统之景象,但《华夷图》中依然展现了宋人胸怀世界、寰宇天下的眼光和政治理想。

四、教学合一:地图拓印

石刻在我国历史悠久,秦汉石经、唐宋法帖,皆风靡一时。石刻地图出现的时间也比较早,《述异记》中记载了春秋时鲁国人公输般(俗称鲁班)在洛阳石宝山岩石上创作了最早的石刻地图—《九州之图》。有了石刻,拓印技术也应势而生,在纸张发明之后即已出现。基于石刻和拓印技术的宋代地图教学,集学官教授、学生学习于一身,彰显了教学合一的理念。

石刻地图在各地官学先后出现不是没有道理的。学官讲授地理之学,必将用到地图。如何快捷有效地获取地图,如果单纯靠手工描绘,耗时长不说,随意性还大,极不规范、准确,更无法处理细微之处的地理要素。

首先,地图刻石上碑,学官可以随时带领学生立于碑前进行实物讲学,让学生品味揣摩,观其“图”而知其“地”,知其“地”而求其“理”。置身于庄严肃穆的石碑前,追抚山岳江河、沧海桑田,历史感扑面而来,尤其是宋代地图中满满的家国气息,很容易征服学子们的心绪。这种直观教学效果远胜于填鸭式的口头讲授。

其次,学生可以直接动手拓印地图用于学习或收藏。具体做法是选用坚韧的薄纸适当浸湿后敷在石碑上面,使纸与石面完全吻合,然后盖上毡布,用刷子和木槌轻拍,使纸嵌入字迹、线痕的凹槽,待纸张干燥后,轻轻将墨均匀涂在纸上,将纸揭下来后就获得黑底白字的地图复制品。石刻地图事实上相当于印刷的模板。利用石刻图碑来制作地图拓片简单、便捷,可以大量拓印,而且学子士人以及其他社会公众可以随时自行拓印,这种即时传播是雕版印刷等无法比拟的,因其影响面广、传播力强,这种地图拓印方式在很长一段时期内深受人们的喜爱。明弘治年间,江苏常熟县令杨子器曾主持仿刻了苏州文庙的《地理图》《天文图》立于邑学,前来拓印的人非常多,以致短短几年时间两碑已变得模糊不清。

宋人讲究文以载道、立言不朽,在某种程度上,石刻地图是宋代儒学格物致知的创作典范,也由此奠定了地图的学术身份,而且,这种学术下沉到儒学士子甚至普通民众中,为我国地图学的发展提供了成长空间。宋代各地官学刻制的《禹迹图》等这一类地图石碑,既能长期保存碑石,又能通过拓印方式培养学生的读图、绘图能力,研磨地理之学术,领略地图中的人地变迁和潜藏的家国情怀、士人风骨。