论罗马统治不列颠的三大工具

2021-04-29郑海燕

郑海燕

(1.南京大学 历史学院 2.南京师范大学出版社,江苏 南京 210000)

约公元前55 年至约公元440 年,不列颠成为罗马帝国的西北一隅,被统治了约500 年之久,英国历史上的这段时期通常被称为“罗马不列颠时期”。这段时期对不列颠而言是一个重要转折点,因为它带去了一个由法律条文主宰的社会,从而使不列颠从史前跨入了文明时代。

一、罗马对不列颠的征服

不列颠是罗马人所知岛屿中最大的一个,就其方位而言:“东对日耳曼尼亚;西面西班牙;它的南面,高卢遥遥在望;而它的北面是一片汪洋大海,略无涯际,唯有惊涛拍岸而已。”[1]

罗马统治前的不列颠,岛上主要的原始居民是铁器时代的凯尔特人,处于部落社会晚期的混合农业时期。凯尔特人掌握着北欧、中欧及地中海地区之间的贸易之路,能从地底开采矿石,能提炼铁矿石,能用铁制造车轮,用马拉车,具备军事实力,有原始宗教意识和政治组织。因留存下来的文字记载匮乏,故这段历史一直以神秘印象存世,如今只能依稀从考古发掘的碑文石刻等或者岛屿之外的他国记载中觅其踪影。比如,公元前300 年,希腊殖民地马西利亚(Massilia,今马赛)曾派皮西亚斯去不列颠考察。据载,他对不列颠的描述是:当地居民天性很友好;在东部地区,不列吞人(Briton)掌握着某种神秘的方法,可以从山地运来巨大的蓝石;在主要港口多塞特东北部的平原上,为宗教庆典建造了巨石阵。[2]

公元前1 世纪,此时的不列颠被罗马人称为“不列颠尼亚”(Britannia),是一个闭塞之岛,“除了商人之外,平常没有人轻易到那边去,即便是商人们,除了沿海和面对高卢的这一边之外,其余任何地方也都茫无所知”[3],所以当恺撒召集商人想打探不列颠的岛屿大小与居民情况时,所得甚微。基于以下几点,恺撒引发关注,力求攻克不列颠,使其成为罗马帝国的一个行省:一是,恺撒发现高卢(今法国)反抗罗马统治的反叛者常常溃逃此处,寻求避难;二是,为罗马帝国开疆辟土,获得政治伟绩和税赋源泉;三是,觊觎不列颠岛上的财富、黄金白银、铅和锡、粮食和奴隶。

由此,公元前55 年8 月的一个夜晚,卸任罗马共和国执政官并新任高卢总督的尤里乌斯·恺撒扬帆北上,开始了第一次远征之旅,此行主要目的是收集港口和登陆地信息。恺撒对不列颠的入侵,在其《高卢战记》中有详细记载。他对不列颠的描述,被认为是英国有文字记载历史的开始。[4]他带领两个罗马军团约10000 人,乘坐80 艘船从法国的布洛贡出发。次日,抵达彼岸的多佛。由于多佛标志性的白崖上布满防守,罗马船队只能北航转向开阔的浅滩。经过激烈交战,罗马军队攻占了一个滩头阵地,但因后援船队遭遇风暴无法抵达,于是恺撒带着人质撤离,第一次远征以陷入僵局告终。

公元前54 年,恺撒第二次远征,规模变大,带领25000 人,乘坐800 艘船。此次,他率军攻入内地,打败了不列颠诸王中最强大的卡西维劳努斯,但高卢起义迫使其不得不撤回欧洲大陆,此后再未踏上这片岛屿。恺撒两次远征不列颠,时间都不长,范围都局限于沿海地区,也并非真正彻底的军事征服。塔西佗认为,恺撒是“罗马人中最先率领军队进入不列颠的,他虽然以一战之威慑服了当地的居民而占据了沿海之地,但必须知道:他并没有把这个岛遗交给后人,而只是替后人开辟了先路而已”[5]。由此,罗马对不列颠的征服推迟了约一个世纪,直至克劳狄统治时期。

公元43 年,罗马皇帝克劳狄因身患残疾,亟须借助军事征服来巩固其皇位和威望。征服不列颠是恺撒的未竟之业,一旦成功,在罗马民众心中必然会有极重分量,也是克劳狄获得政治资本的极佳渠道。于是,他派自己的亲戚和亲信奥卢斯·普劳提乌斯率领约40000 大军,兵分三路出征不列颠。此行较为顺利,普劳提乌斯登陆肯特的里奇伯勒港,未遭抵抗。至公元47 年,罗马人凭借其强大的政治组织和高超的军事手段,征服了不列颠的低地地区,“不列颠变成了罗马帝国的四十五个省份之一”[6],克劳狄也被元老院授予“Britannicus”称号,意为“不列颠的征服者”。

罗马对不列颠是委任总督进行管理。不列颠总督由皇帝直接任命,享有较高地位,头衔的全称是“大法官级别的皇帝特使”(legatus Augusti pro praetore),但作为皇帝行省,其法律上的总督其实是罗马皇帝。这个位置专为罗马卸任执政官所留,有着比其他行省更多的罗马军团在此统治。公元68 年后,几位罗马派驻不列颠的总督取得了一系列战果,从而将苏格兰以南的不列颠岛屿的所有地区纳入了帝国的统治范围。至公元1 世纪末,英格兰和威尔士已被纳入罗马帝国,并维持了300 年之久。尽管时有反复,但部分苏格兰地区也被纳入罗马的直接统治之下。

罗马对不列颠岛的统治主要是通过以下三大工具:罗马大道、罗马化的城镇和维拉。这三者相辅相成,巩固了罗马帝国边缘地区的政治稳定,并为帝国发展输送了政治资本和经济利益。

二、工具之一:罗马大道

不列颠偏居罗马帝国一隅,边界防守薄弱,巩固帝国统治需通过一系列工具,其一便是罗马大道。罗马是古代世界第一个意识到交通重要性的国家。[7]不列颠最早的道路系统是罗马军队建造的,目的是为便利军事联系,因而道路主要连接的是军事要塞,这些道路被称为“罗马大道”,当时更多考虑的是调兵运辎和传递信息,并没有考虑到经济或商业需求。

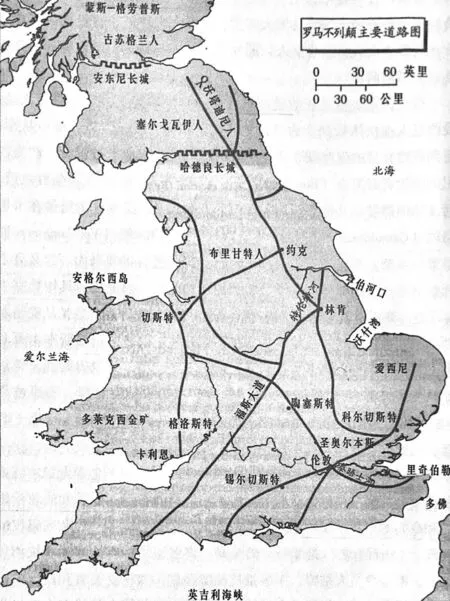

从公元43 年至410 年,罗马在不列颠共兴建了长达约 5000 英里的罗马大道,错综复杂。最早的道路网形成于罗马占领初期(公元 43—68 年)。罗马在征服不列颠的过程中建立了诸多军事要塞,最早修建的道路是用于连接伦敦与这些要塞的,后将军事要塞、驻军城堡、重要的市镇港口及戍边城墙连接起来,形成了四通八达的道路网,这可以从“罗马不列颠主要道路图”(见图1)中窥见一斑。其中最具代表性的是3 条以伦敦为中心向外辐射的道路,分别通向约克及其北部,切斯特和卡莱尔,格洛斯特、威尔士及西南地区。这 3 条罗马大道将伦敦与驻扎在英格兰东北、西北和西南等偏远地区的 3 个罗马军团连接了起来,为其迅速调兵和布防提供了有效保障。从埃克塞特到林肯的福斯大道(the Fosse Way)也是建于此时。此路原是罗马军队开挖的防御性壕沟,后来被填平为道路,成为罗马不列颠的交通要道之一。它将各个军事要塞连接起来,从而使罗马军队在不列颠北部边境得以灵活调动。

在不列颠修建的罗马大道,其宽度一般在 5—8 米,多为7 米,也有特殊情况,如著名的沃特灵大道,其宽度则达到 10 米。经过铺设的罗马大道分为上下两层:下层是用中型或大型石块铺设的路基;上层则是用碎石铺设的路面,碎石层的厚度一般约为 0.5 米。罗马大道的中间部分供车辆行驶,两侧则供行人和牲畜使用,边缘还有用于排水的沟渠。

在罗马大道上,每隔8—15 英里就设有一个驿站。驿站主要是马厩和客栈,供骑马传递信息者换马和休息,有的驿站还会备有驿马和淋浴设施。罗马大道沿线还会建有里程碑。这些里程碑一般呈圆柱形,高2—4 米,上面刻有罗马皇帝的献词和从此地到前方某地的距离。

罗马大道的管理非常严格。不列颠行省总督亲自负责主要道路的维修保养,负责驿站的马匹更换,还要负责包括客栈在内的整个道路运输系统的正常运转。驿站运输系统一般仅供官方使用,个人若想使用则需获得罗马皇帝的批准,并获得由总督授予的特许令。[8]

图1 罗马不列颠主要道路图[9]

罗马大道的修路初衷是快速调兵运辎,但随着社会的发展,这些道路后来成为商业发展和信息传递的媒介,促进了不列颠的商业贸易,并巩固了罗马在不列颠的统治。罗马撤离不列颠后,罗马大道一直作为主要交通干道被后人使用,直至18 世纪,英国人才开始重新系统铺路。

三、工具之二:罗马化的城镇

罗马统治不列颠,重要工具之二是罗马化的城镇。通过这些城镇,罗马帝国的城市生活方式被广为传播,并不断向乡村辐射。

罗马化的不列颠城镇主要分为以下三类。

第一类是殖民城(colonia)。已知的不列颠殖民城共有4 座,分别位于科尔切斯特(Colchester,建于公元49 年)、林肯(Lincoln,建于公元92 年)、格洛斯特(Gloucester,建于公元97 年)和约克(York,约建于公元237 年)。[10]殖民城居住的多为拥有罗马公民权的来自不列颠行省之外的罗马帝国的人。设立殖民城的目的是确保国家安全,并利用可靠忠实之人控制不受信任的民族,且可以解决退伍官兵的安置问题,以免其回罗马后引发政治隐患。科尔切斯特、林肯、格洛斯特由罗马军队的退伍官兵兴建,约克是3 世纪初从自治市转为殖民城。[11]

第二类是自治市(municipium)。罗马帝国在此设立地方机构。自治市居住的多为被授予拉丁权的不列颠人,是行省原有居民。拉丁权是罗马人赋予拉丁公民的特权,其中重要的是与罗马人的贸易权和通婚权。自治市的行政长官卸任后即可获得罗马公民权。目前唯一能够确信成为自治市的城市是圣奥尔本斯。据塔西佗记载,它在1 世纪中叶就获得了自治市地位。还有一个存疑的自治市是伦敦。它的地位比较特殊,通过在泰晤士河上架桥设栈、辟港纳船,逐渐发展成为商业中心,是不列颠与欧洲大陆进行贸易的重要港口。到1 世纪末,伦敦成为罗马不列颠最大的城市。但其法律地位一直未见于史料,不少学者认为,它可能在1、2 世纪之交成为自治市,但其观点得不到确切证据支持。[12]自治市的设立主要在于其经济作用,这些城镇依靠自然地理优势和工商业发展,逐渐成为商业中心。

第三类是部落首府(civitas capital)。这是行省中数量最多的地方行政中心,罗马帝国将凯尔特人的部落中心组建成行省的下属单位,建立初期其居民既无罗马公民权,也无拉丁权,处于罗马总督的司法权之下。以部落首府为中心的地方行政管理体系是罗马帝国统治有效运行的重要保障,这些部落首府在行政管理上高度自治,其官员服从罗马皇帝的安排,对部落进行管理和征税,并出资进行公共设施建设。不过从法律角度看,部落首府较少受到罗马法的约束,反而比殖民城和自治市更加自由。温彻斯特、坎特伯雷、埃克塞特等都是此类城镇。罗马不列颠时期,原来的部落首领变成了罗马化的官员,部落中心发展成罗马化的部落首府,但对不列颠本土居民而言,生活如旧。

上述三类城镇虽然存在地位差异,但随着3 世纪初罗马公民权的普及而失去意义,在很多方面都日益趋同。所有上述城镇都仿照罗马共和国时期罗马城的政治体制,打下了深刻的罗马烙印。城镇均设有由富裕市民组成的市议会。市议会成员有一定的财产资格要求,类似罗马元老,要在相关城市拥有面积可观的房产。市议会负责选举市政官,像罗马执政官一样,市政官也有两人,名为“双执法官”,任期也是一年,其职责是行使司法权,负责公共建筑、街道和下水道的维护。正是通过城镇、市议会和市政官,罗马人在不列颠建立了一个法治社会。

从考古发掘来看,公元1 世纪后期和2 世纪初叶及中期,罗马化的不列颠城镇得到充分发展。[13]城镇是传播罗马文明的工具,罗马人给不列颠带去了以城镇为中心的生活方式和文化习俗。不列颠有二三十个较大的城镇,比如约15000 人的伦敦,约2500 人的锡尔切斯特,等等。

罗马不列颠时期的城镇,其基本格局如下。

每个城镇都有罗马式的市政广场,这是一块面积可观的四方形空地,是城市规划的中心,周围建有公共建筑和商店。市政广场位于城镇两条笔直的交通要道的交汇处附近,成为整个道路系统的中心。广场有三面环绕的柱廊,这里店铺林立,商业繁荣。市政广场既是经济生活的公共空间,也是政治生活的公共空间。广场的另一面是大会堂,这往往是城镇中最抢眼的建筑,犹如中世纪城市中的大教堂。大会堂是一座长方形大厅,内设1 个主厅和2 个侧厅,供人们举行政治聚会、讨论交流城镇事务时使用。大会堂附近往往建有神庙。罗马不列颠时期的神庙在建筑形式上分为古典式和罗马—不列颠式,前者为数极少,后者占绝大多数。罗马—不列颠式神庙在建筑风格上受希腊、罗马影响,也融入了当地特色,此类神庙多建于3—4 世纪。城镇中还有用于公共娱乐的剧院、竞技场和圆形剧场。此外,城镇中还有极具罗马文化特色的公共浴室,一般位于市政广场和大会堂附近。

罗马将城镇作为传播罗马文化和巩固统治的工具,用统一模式加以规划,建筑深具罗马特色的文化建筑,弘扬罗马政治文化精神。罗马通过这些城镇赋予不列颠土著贵族以一定拉丁权乃至后来完全的罗马公民权,让被征服者转化为罗马公民,这也是罗马帝国最伟大的政治成就,而其载体就是这些罗马化的城镇。

但这些城镇的存在与发展,并非不列颠政治、经济和社会自然发展的结果,而是罗马帝国强加的,所以除了伦敦发展为不列颠的经济中心外,其他城镇自我维持的经济力量都较弱,实际上是寄生于乡村发展的。而乡村又缺乏支撑城镇发展的粮食生产力,于是在罗马不列颠时期,这些城镇都是各自发展,作为罗马帝国政府的行政管理中心而存在,所以当5 世纪罗马帝国的统治风雨飘摇时,城镇也随之衰落了。

四、工具之三:维拉

维拉(villa),是拉丁语,原指乡村的一座房子,后包括主人所有的土地及对这片土地的经营方式。至罗马不列颠时期,维拉成为对不列颠乡村地区实行罗马化的主要工具,指一个以庄宅为主体的私有地产的管理中心。它既管理着那些出租给小农或役史奴隶耕种的私有地产,也因其主人模仿城镇生活方式而有别于土著凯尔特人的农庄。维拉是罗马统治不列颠的又一个重要工具,是罗马文化在农村地区的集中体现。

罗马不列颠时期,英格兰中南部和西南部、东英吉利、林肯郡和英格兰中部地区以东是维拉分布的密集地带。[14]在不列颠东南部地区分散着大约620 个大小不一的维拉,多属于富有的不列颠土著贵族,也有些属于从别处迁至不列颠的富有移民,多为自发建造,这种住宅逐渐被舒适的罗马式房屋取代。

维拉初建于2 世纪,格局一般为四五个房间加上一个前廊,罗马式的前廊为居住者提供了私人生活空间。维拉的建筑高峰是在4 世纪,罗马化的维拉多集中在科茨沃尔德丘陵地带,基于此处多牧羊业而发展起来,因为不列颠的羊毛制品享誉整个罗马帝国。由于不列颠各地可供使用的建材原料不同,加上维拉所有者的品位差异,其建筑材料和建造风格不同。常规上,维拉的主体结构是建在石基上的单层木结构住宅;墙体由木材和灰泥制造,墙壁用灰泥粉刷;房顶呈人字形斜面,铺以瓦片或石板;地面铺设大理石地板或木地板。富有者的维拉规模较大,建有三四十个房间并带有数个庭院,配有地下暖炉和排烟瓦道构成的中心取暖系统及浴室,沐浴之风盛行。有的大维拉还附有粮库、畜圈和农民的住所。

从罗马文学中可知,维拉是一个自给自足的经济单位,具有重要的经济能动性,有的作为收入的主要来源,有的可能只是提供娱乐的场所。大多数维拉都处于城镇方圆十英里的范围之内,它们与城镇的社会和经济联系甚至超过其自身之间。在罗马不列颠时期,大多数不列颠人既不住在城镇,也不住在维拉。居住在维拉庄园中的相关人口与广大农村中的普通农民人口相比,仍是很小的一部分;约只占当时不列颠行省农业总人口的15%。[15]但维拉还是给不列颠岛留下了历史文化痕迹。有研究表明,无论在社会关系上还是在形式上,英国18 世纪的乡村住宅都与此十分相近。[16]

五、罗马撤离不列颠及其影响

随着罗马帝国的衰亡,罗马人逐渐撤离不列颠。367 年,苏格兰人、皮克特人和阿泰科蒂人入侵不列颠,法兰克人和撒克逊人袭击了高卢海岸,罗马帝国统辖不列颠的高级官员被俘虏,不列颠的常备军统帅被解除武装。这些蛮族,虽文化背景各异,却能统一行动,这令罗马帝国措手不及。罗马皇帝瓦伦提尼安派出狄奥多西率领下的精锐部队出征,获胜并恢复了罗马的统治。383 年,罗马大将马格纳斯·马克西纽斯在不列颠称帝,并率军到高卢争夺帝位。398 年,为抵抗哥特国王,掌握罗马实权的军队统帅命令撤走了在不列颠的罗马驻军。407 年,剩余的罗马军队在不列颠推举君士坦丁三世为帝,但君士坦丁三世随即率军离开不列颠,远征高卢争夺帝位。409 年,所剩无几的罗马军队被彻底赶出不列颠岛,由此结束了罗马帝国对不列颠约500 年的统治。脱离罗马统治后的不列颠,处于暴君或篡权者统治之下,这些人背景不一,有的是地主,有的是军事强人,甚至还有受邀前来的罗马人或蛮族人。

不列颠在罗马帝国的统治下,经历了约500 年的主要和平发展时期,罗马帝国的文化在不列颠得以逐步传播。罗马不列颠是一个有文化的社会,由法律条文主宰,有学者甚至认为,“直至中世纪末,罗马不列颠的文化水平可能一直是最高的”[17]。此时人口众多,比征服者威廉时期(1066—1089)多两三倍。[18]不列颠向罗马帝国出口谷物、皮革、牲口和铁,这对罗马的军事行动至关重要,为罗马军队提供了重要军需品。不列颠人在进出口贸易中要向罗马缴纳重税。在外交与贸易方面,与罗马人的接触增多。据考古资料显示,不列颠向罗马帝国出售谷物,从罗马商人手中购买橄榄油和葡萄酒。

罗马大道的铺设,提高了罗马统治的效率;罗马化城镇的兴建,改变了不列颠的面貌;乡村维拉的发展,扩大了罗马文化的传播范围。罗马正是通过这三大工具,将远离帝国核心的不列颠岛统治了约500 年之久,时至今日,还能令人在凭海临风中寻觅到罗马文化的气息。

对广大不列颠岛民而言,罗马帝国的统治意味着沉重的赋税和谷物输出。罗马人撤离后,不列颠的城镇和维拉迅速衰退,其文明成果也被盎格鲁-撒克逊人破坏殆尽。随着岁月的流逝,斗转星移,罗马不列颠早已成为久远的历史,罗马人遗留下来的只有罗马大道、城镇遗址和考古文物,其他都烟消云散,但约500 年的罗马文化浸润还是影响了英国历史的发展进程,拉近了偏居一隅的不列颠岛和欧洲大陆的距离,促进了文化的交融发展,为其后的历史进程奠定了重要基础。