自制芒硝袋外敷联合揿针治疗跟骨骨折早期肿痛的疗效

2021-04-25张迎春吴闻洁高倩

张迎春 吴闻洁 高倩

跟骨骨折是一种创伤性损伤,发生率为1%~2%[1]。骨折发生后常造成跟距关节移位、塌陷情况,未妥善治疗则易引发创伤性关节炎及关节僵硬,更甚者可造成残疾[2]。手术治疗时,常因肿胀明显而造成缝合困难,或肢体肿胀减轻后再行手术,使患者住院时间延长,还会增加手术后切口感染、皮瓣坏死等并发症的发生。随着中医现代化进程的加快,中医药成为治疗骨折早期肿痛的有效方法。作者采用自制芒硝袋外敷联合揿针治疗跟骨粉碎性骨折早期肿痛取得满意效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2019年1月至12月本院单侧跟骨骨折患者60例,(1)纳入标准:①足部X线或CT检查显示跟骨粉碎性骨折;②受伤至住院治疗时间不>1 d;③单侧闭合性骨折;④损伤局部皮肤完整;⑤自愿参加并签署知情同意书者。(2)排除标准 :①开放性损伤伴有皮肤组织感染;②全身情况差,合并其他系统疾病;③双下肢深静脉血栓形成;④妊娠或哺乳期女性。(3)脱落和退出标准:①在治疗过程中脱落次数>3次;②发生严重不良事件、并发症和特殊生理变化,不宜继续接受;③中途主动退出者。采用随机数字表法分为对照组和观察组各30例。观察组男22例,女8例;年龄20~65岁,平均年龄(45.72±4.2)岁;对照组男25例,女5例;年龄22~66岁,平均年龄(38.53±5.1)岁。均因外伤致单侧跟骨骨折。两组性别、年龄、治疗前患肢肿胀情况及骨折分型差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组患者入院后立即应用20%甘露醇针250 ml静脉滴注,脱水消肿,1次/d,连续3 d,患肢抬高并高于心脏水平,入院后2 d内用柔软毛巾包裹冰袋置于患者肿胀处,口服双氯芬酸钠肠溶胶囊消炎镇痛。观察组在对照组治疗基础上,肿胀部位采用自制芒硝袋外敷加快消肿,配合揿针埋针止痛治疗。芒硝敷袋为自制全棉布袋,长40 cm,宽30 cm,将芒硝500 g捣碎成细小颗粒状放入布袋中缝合,完成后的芒硝敷袋以不鼓胀、敷料平铺均匀为宜,将芒硝敷袋贴敷于患处,妥善固定,当芒硝吸液凝成结晶块变硬后及时更换,更换2~3次/d;每天观察患肢肿胀情况;同时选用清铃牌揿针(直径0.2 mm,针长0.6 mm),选择神门、皮质下、跟骨相应耳穴为埋针穴位。操作时对刺入部位皮肤酒精消毒,打开包装,取出揿针,刺入针体,实施治疗,留针48 h/次,隔日进行更换,至术日晨取下揿针,嘱患者施针部位注意防水和留针后适当按压。

1.3 疗效评价 (1)肿胀程度的情况:每天上午10点测量两组健、患肢经内外踝及跟骨结节的周径,并计算出两者间的周径差。(2)疼痛程度情况:采用疼痛视觉模拟法(VAS)评估两组治疗前、治疗后第2、4、7天的疼痛情况。评分标准:0分:无明显痛;1~3分:患者感觉有轻微疼痛,能忍受;4~6分:感到疼痛并影响睡眠,尚能忍受;7~10分:感到强烈的疼痛,且疼痛难以忍受。(3)记录患者第1次出现皮肤皱褶的时间。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,两组间比较用独立样本t检验,各组治疗前后比较采用配对样本t检验;计数资料采用%表示,两组间比较采用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

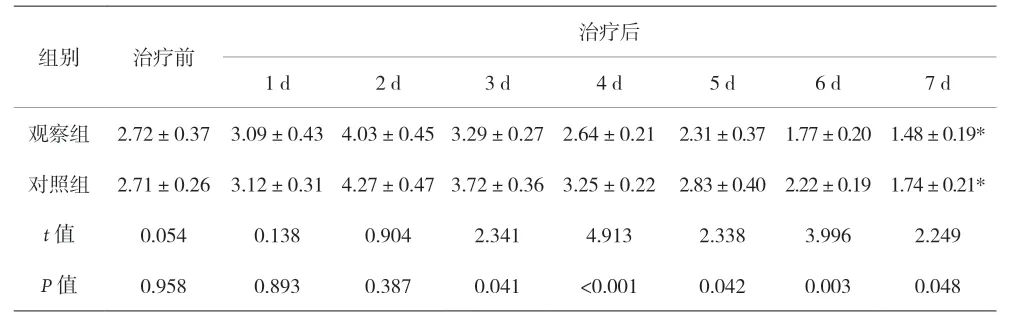

2.1 两组患者患肢治疗前后肿胀(周径差)情况比较 见表1。

表1 两组患者肿胀(周径差)情况比较(±s)

表1 两组患者肿胀(周径差)情况比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

治疗后组别 治疗前1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d观察组2.72±0.37 3.09±0.43 4.03±0.45 3.29±0.27 2.64±0.21 2.31±0.37 1.77±0.20 1.48±0.19*对照组2.71±0.26 3.12±0.31 4.27±0.47 3.72±0.36 3.25±0.22 2.83±0.40 2.22±0.19 1.74±0.21*t值 0.054 0.138 0.904 2.341 4.913 2.338 3.996 2.249 P值 0.958 0.893 0.387 0.041 <0.001 0.042 0.003 0.048

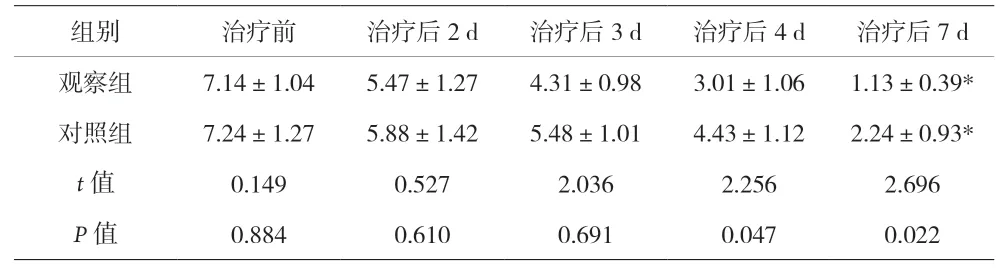

2.2 两组治疗前后疼痛(VAS)比较 见表2。

表2 两组患者疼痛(VAS)情况比较(±s)

表2 两组患者疼痛(VAS)情况比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

组别 治疗前 治疗后2 d 治疗后3 d 治疗后4 d 治疗后7 d观察组 7.14±1.04 5.47±1.27 4.31±0.98 3.01±1.06 1.13±0.39*对照组 7.24±1.27 5.88±1.42 5.48±1.01 4.43±1.12 2.24±0.93*t值 0.149 0.527 2.036 2.256 2.696 P值 0.884 0.610 0.691 0.047 0.022

2.3 两组皮肤出现皱褶时间比较 观察组出现皮肤皱褶的时间明显早于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.57,P<0.05)。

3 讨论

跟骨骨折以足跟部剧烈疼痛,不能站立行走,局部极度肿胀、压痛、瘀斑等为主要表现。近年来研究显示开放复位内固定治疗跟骨骨折比非手术方法具有更好的疗效,适宜手术的最佳时机是皮肤肿胀消退、跟骨周围软织皮肤开始出现皱褶时[3],故在最短时间内最大限度缓解肿痛,是跟骨骨折术前早期治疗的主要目标。目前临床上常规采用患肢抬高制动、局部冷敷、消肿、止痛药物等治疗,但疗效一般,不良反应较多。抬高患肢可促进血液循环,减轻局部肿胀,但临床中发现较多患者经过长时间抬高患肢后,肿胀并未得到有效减轻,甚至有加重现象。局部冷敷受时间限制,在骨折早期能有效收缩毛细血管,减少出血,起到消肿止痛、减轻皮下瘀血的作用。但>48 h后,局部出血基本停止,不宜继续冷敷,以免影响肢体血液循环,甚至引起冻伤。采用西药治疗具有一定效果,但消肿、抗渗出药物对水电解质平衡和肝肾功能均有一定影响,服用止痛类药物多具有胃肠道反应。

中医认为骨折后气滞血瘀、骨断筋伤,血液无法循经,气血无法运行,因此气机阻滞、血脉瘀滞,溢出脉外,血瘀则气滞,不通则痛,故肢体出现疼痛、肿胀[4]。故骨折早期在治疗和护理方面应以活血祛瘀、行气通络、消肿镇痛为主。芒硝最早记载于《名医别录》,主含含水硫酸钠,其味苦咸,性寒,外用能清热解毒、破血行血、散结消肿。同时芒硝外用可使局部血管扩张,改善微循环、减轻炎性水肿,达到止痛目的[5]。而且芒硝本身无毒,对正常皮肤无损害,使用时不受时间限制,是一种比较好的临床外用药物[6]。揿针治疗是一种传统埋针法的现代中医方法,揿针破皮入体后即产生恒定且连续不断的刺激,推动经脉之气通畅,加速气血运行,起到疏通经络、调和气血、化瘀止痛的功效[7]。揿针由于针体短小且直径细微,留针期间不易引起皮肤、血管及内脏损伤,从而达到稳定而持续的穴位刺激。揿针治疗相比传统埋针法具有更为快捷、方便、安全的特点。特别是腧穴止痛效果更显著。

本资料结果显示,自制芒硝袋外敷联合揿针治疗后,观察组患肢肿胀、VAS评分明显低于对照组,观察组出现皮肤皱褶的时间明显早于对照组。表明芒硝外敷联合揿针疗法能迅速减轻肢体肿胀疼痛,改善肢体血液循环,缩短手术等待时间,减少患者痛苦,节省治疗费用,是一种减轻跟骨粉碎性骨折术前肿胀、疼痛的良好治疗方法,且该中医适宜技术操作简便,依从性好,副作用少,实用性强,适合在各级医院推广应用。