伦理批评的关键术语及其结构图式

2021-04-24邹建军

邹建军

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

伦理文学批评之所以在中国产生并得到发展,首先是因为世界上有了伦理文学的存在,没有伦理文学就不会有伦理文学批评,或者文学伦理学批评。许多与伦理文学批评相关的术语与概念,也是因此而产生并发展起来的。作家与作品是文学的核心,对作品与作家的研究是文学伦理学批评的核心。本文主要讨论伦理批评中的几个关键术语及其价值,包括“伦理环境”“伦理身份”“伦理困境”“伦理冲突”和“伦理选择”,这几个术语构成了一个有机的理论体系,是伦理文学批评之所以能够不断推进的理论基础,同时也成为了伦理文学批评的主要内容和重要对象,是伦理批评工作者绝对不可忽略的重要现象和主要问题。

一、伦理环境

要讲清楚什么叫做“伦理环境”,首先就要明白什么叫“伦理学”。伦理学,当然是有关人类伦理道德方面的学问,“伦理”与“道德”往往是联系在一起的,因为它们基本上是一个统一的问题。什么是“伦理学”呢?“哲学的分支,系研究个别的道德行为和普遍的道德理论之评价和抉择。”[1]245在美国学者看来,伦理学是属于哲学的。然而它不是一般意义上的哲学,而是要“研究个别的道德行为”,和“普遍的道德理论”,是对于它的“评价和抉择”。伦理学研究的对象是“道德行为”和“道德理论”,所以在他们看来“道德”就是“伦理”,而伦理学就是关于“道德”的学问。当然也不是这么简单,“伦理学”还有许多的分支。“伦理学可分规范伦理学和后设伦理学两大领域。规范伦理学,又称道德哲学,主要目的在于提出一套正当的行为准则,并为这套准则加以证成。”[1]245“后设伦理学,又称分析伦理学或批判伦理学,主要工作则是系统地研究规范伦理学所使用之伦理语词及伦理判断的意义,也研究这些语词和判断的功能,以及它们如何支持规范性判断的成立”[1]245。由此看来,“规范伦理学”与“后设伦理学”是形式与内容、总体与具体的关系。伦理学所研究的内容总是与特定的自然与人文环境相关,后者并且是伦理学研究的具体内容和主要对象。而“伦理批评”中的“伦理环境”就是自然环境和人文环境的综合。

在伦理批评的理论体系中,“伦理环境”是指一部文学作品所产生的特定环境,或者作家创作时所处的特定语境,及其在文学作品中所体现出来的某种伦理性质。在批评任何一部文学作品的时候,我们都要将其中的人与物还原到作品产生时候的伦理环境之中,只有这样,才有可能对之进行准确地、科学地、深入地理解与评判。批评者不能只是站在今天的立场,采用今天的眼光和眼下的观念,来批评那些出自不同伦理环境的文学作品,而是要将它们还原到当时的历史现场,还原到作家所生活的特定时代。不同的时代和不同的地区,往往有着不同的伦理环境;而不同地区和不同时代的文学,与这样的特定伦理环境之间存在着很大的关系。所谓的“伦理环境”,则是由不同的伦理观念、不同的伦理倾向、不同的伦理规则和不同的伦理思想所构成的。不同的地域、不同的民族、不同的国家,甚至不同的部落、不同的族群,也许没有什么原因,没有什么依据,然而伦理环境却是各不相同的。我们可以去研究它们的形成原因,然而我们没有办法去进行科学的评判,更没有能力去判定其本身的高下左右,只能认为凡是存在的也就是合理的。我们只能去进行谨慎的研究,将它们还原到历史现场去理清现象、探讨成因,根据特定的历史时段和社会环境,力求进行一种比较客观与冷静的讨论。我们不是道德学家,也不是伦理学家,而只是历史学者与文学研究者。所以,文学伦理学批评理论或伦理文学批评理论,首先要强调的就是把某位作家、某部作品还原到当时的伦理环境之中进行考察,还原到特定的伦理语境之中进行研究,这样才能够比较准确地、相对科学地理解和批评具体的作家与作品。如果我们可以根据当时的伦理环境和伦理语境进行阐释,文学批评和文学研究就具有了一种历史批评的性质;作为一种新的文学批评方法的文学伦理学批评或伦理批评,就具有了社会历史批评的性质。

任何文学作品和作家所处的环境都是客观存在的,也体现了人类社会历史发展的一种必然性。任何文学的产生不是抽象存在和空洞发展的结果,而首先是一种特定时代、特定社会和特定历史的产物,因为作家与作品首先都是环境的产物,任何文学作品总是产生于特定的时间与空间之中,而特定的时间和空间就是我们所说的“环境”,无论是自然地理环境还是人文地理环境。世界上任何事物都是一种“空时体”,包括我们每一个人本身及其由作家所创作的文学现象本身。从前的文学理论中总是说文学作品是“时空体”,其实在具体的文学作品中,相比于“时间”而言,“空间”对于人类所产生的影响更大,所以,我们实在有必要把“空间”放在“时间”的前面,把人类有史以来所处的环境叫做“空时体”,把在此种条件下这产生的文学作品也叫做“空时体”。而在这样的“空时体”中,无论是“空间”还是“时间”,往往都与伦理问题密切相关。“空间”是特定的,“时间”是流动的,并且时间只有通过空间才能体现出来,才能被人们所感知、所认识。伦理的存在主要是一种空间的存在,而它的形成与发展也是需要时间的。因为人们总是生活在特定的时空之中,那么与人相关的伦理之形成与发展,也就不可能离开特定的时空。所以,“伦理环境”就成为了文学伦理学批评或伦理批评理论中的核心概念之一。如果我们在研究作品和作家的时候,不注意其“空时体”中的伦理环境,则无法理解特定的伦理现象,如对《红楼梦》《金瓶梅》《榆树下的欲望》《哈姆莱特》这些经典作品的批评,必须联系它们所产生的特定的伦理环境,才有可能进行准确的理解和科学的阐释。因此,“伦理环境”是文学伦理学研究中首先必须考虑的问题,是伦理文学批评中最重要的底层视域之一。如果我们的文学伦理学批评理论中没有这个概念,伦理批评实践就只能是空中楼阁,我们的研究就像水中捞月、空中观楼一样,是不太可能甚至完全不可能的“痛苦之旅”。

伦理环境不同于自然环境,也不同于人文环境,更不同于社会环境,而是上述种种因素的综合。从伦理是人与人之间的关系而言,伦理环境就是特定时代人与人之间的关系,及其在长期的历史进程中所形成的共同道德标准,主要体现在男与女之间的两性关系、父母与子女之间的血缘关系、兄弟姐妹之间所存在的亲情关系等,以及它们之间所形成的网状形态。就马克思主义对人类社会发展阶段的划分而言,原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会等,都有各自不同的伦理关系与道德标准。这是就时间而言。就空间而言,不同的国家、不同的地区、甚至不同的地方,在伦理方面都会有大小不同的种种差异。所以,我们研究《美狄亚》就要把它放在古希腊时代的伦理环境中,我们研究《哈姆莱特》就要把它放在十六世纪末期与十七世纪初期英国的伦理环境中。因此,伦理环境是文学伦理学批评的基础,也是文学伦理学批评需要关注的主要对象,甚至是至关重要的问题。文学作品是作家创作的,而任何作家总是自始至终也生活在特定的环境之中,而伦理环境是其中重要的部分。就现代社会而言,无论是乡村还是城市,伦理总是一种客观的存在,往往物化在了自然和人文环境之中,我们会自觉不自觉地融入其中,让我们在不知不觉中就成了“伦理人”,虽然我们总是想保持一个“自然人”的身份。

二、伦理身份

在具有伦理性质的文学作品中,作家所塑造的绝大多数人物,就他们的地位和角度而言,往往都拥有自己特定的伦理身份。所谓伦理身份,是针对文学作品里的人物形象的,如父亲、母亲、妻子、丈夫、儿子、女儿、女婿、媳妇等。以莎士比亚戏剧《哈姆雷特》为例,主人公哈姆雷特身上具有多重身份,他既是自己的父亲、母亲的儿子,也是这个国家的王子,同时也是现在的国王克劳狄斯的继子;对其母亲来说,他是永远的儿子,同时也是现在的与过去的王子。所以,哈姆莱特的伦理身份是具有多重性的,并且由于人性的曲折与欲望的无穷,而让这种本有的伦理身份变得相当复杂。不是所有的文学作品中的主人公都具有多重伦理身份,然而,首先他会有自己特定的伦理身份。伦理身份就决定了他能够做什么和不能够做什么,作为儿子不能做违背儿子应做的事情,作为父亲他不能做违背父亲应做的事情。父母不能杀死自己的儿女,儿女也不能杀死自己的父母,这就是特定的伦理身份的规定性。不论是在东方国家,还是在西方国家,在此方面的伦理规则也是完全一致的。古希腊悲剧《美狄亚》里的美狄亚,作为母亲的她就不能杀死自己的儿子,否则就犯下了伦理大罪;同样是古希腊悲剧,《俄狄浦斯王》的主人公俄狄浦斯在无意之中犯下了杀父娶母的伦理大罪,他此后一生的极度痛苦,正是由此而来。如果他们没有这样的伦理身份,就不会产生相应的伦理意识,自然就不会发生伦理冲突,也就不会产生如此剧烈的伦理悲剧。由此可见,他们所拥有的其特殊伦理身份,在这些戏剧所讲述的历史故事中所产生的重要美学意义。

一般而言,伦理身份是在具有血缘关系和亲缘关系之间的人物与人物之间,才会发生并具有意义。所谓血缘关系,就是家族和家庭关系中的父亲、儿子、母亲、女儿、孙子、孙女、外甥、舅舅、姨妈、姑妈等等,相互之间所发生的关系。所谓亲缘关系,就是社会生活中的夫妻、同学、师生、同事、老乡、战友等等相互之间所发生的关系。夫妻之间没有血缘关系,但是具有亲缘关系;同学之间没有血缘关系,然而也具有亲缘关系。当然,在一个家庭或一个家族的内部,有的虽然没有血缘关系,因为他们长期生活在一起,相互之间也算是具有亲缘关系。因此,我们所谓的人间伦理,就离不开这两个方面的关系。伦理身份是伦理文学批评理论中的重要术语,因为所谓的伦理困境、伦理冲突、伦理混乱和伦理选择之所以可能产生,都直接来源于每一个人所具有的特殊伦理身份。如果文学作品中的人物没有自己的伦理身份,伦理困境、伦理混乱、伦理冲突、伦理选择等,恐怕也是不能产生、存在和发展的。

不论在社会生活中还是在文学作品中,“伦理”都是一个特定的概念,有的人将“伦理”泛化,认为人与人之间、人与自然之间、人与社会之间的关系,都具有伦理性质,它们之间的关系都是一种伦理关系,因此提出家族伦理、生态伦理、社会伦理等命题。这种泛化伦理观不是这里讨论的文学伦理学建设意义上的“伦理”。伦理文学批评理论里的“伦理”,具有特定的内涵,应当将其限定在血缘关系和亲缘关系之内。许多作家在自己的文学作品中总是集中表现家庭、家族、部落之内的人与人之间的关系,这样的关系及其展现,才具有了文学伦理学的意义。在社会生活中,也许每一个人都具有自己的伦理身份,然而这种伦理身份并不是在每时每刻,都可以发生实际的意义;只有当他面对伦理问题的时候,才会发生实质性的意义。世界上的每一个人首先都是生物性的人,然而并非每一个人都是一个伦理性的人;对每一个人而言,生物性质上的意义是基础的,伦理性质上的意义是附属的。生物性是人的首要属性,社会性是人的次要属性,伦理性只是附属于社会性,因此,伦理身份也就是要以生物性为基础的,这就是由血缘关系和亲缘关系所决定的。在对文学作品中人物的研究之中,只是从他的伦理身份而言,还是有局限性的;如果从其伦理身份出发,来考虑他的所有的言与行,他的内在与外在,他的过去与现在,就可以对这个形象做出审美判断与价值判断,从而进行全面的和深入的分析与把握。社会生活中的每一个人都具有伦理身份,然而并不是每时每刻都会发生意义,只有当我们与他人发生纠纷的时候,当自我在社会生活中产生困境的时候,伦理才会发生意义,伦理身份也才会突出起来,成为一种根据与理由。由此可见,伦理身份的认定和意义的发挥,也是与特定的伦理环境密切相关的。

三、伦理困境

“伦理困境”这一术语,主要是针对文学作品里人物形象的情感与思想而言的,是说某些人物形象处于一种痛苦与艰难之中,而无所适从。要理解什么是“伦理困境”,首先我们要理解什么是“道德困境”。“在任何情况下,人物都认为自己有道德上的理由去执行两个动作中的每一个,但是不可能同时执行这两个动作。伦理学家称这种情况为道德困境。道德困境的关键特征是:要求代人物执行两项(或更多)行动中的每一项,人物可以执行每个动作,但他无法执行两个(或全部)的动作。”[2]正是由于一个人不可能执行两个动作,然而他又有两个及其以上的选择,所以他才处于困境。如果这种困境长期得不到解决,就会形成情感与思想方面的重大困难,产生巨大的美学力量。无论是道德困境还是伦理困境,对于文学作品中的人物形象而言是一个问题,甚至是一个严重的问题,然而对于文学作品而言,则是力量之源泉、艺术之根本。

在文学审美创造的过程中,许多作家、艺术家,都擅长把主人公设定于一种比较特定的伦理困境,然后展开自己的故事、描述主人公所在的生存环境,从而充分地表现主人公的性格、心理、情感,及其人物整个的复杂性和丰富性。每一个文学形象在历史、社会、地域、文化、道德等方面都有自己的来历,文学形象的伦理观念和伦理思想也都有自己的来历,但文学形象与自己的环境之间形成了冲突,与自己的内心世界之间也产生了严重的矛盾,与他人之间也产生了许多的严重纠葛,所有这些因素就构成了伦理文学批评理论中所说的“伦理困境”。在莎士比亚悲剧《哈姆雷特》中,主人公哈姆雷特为什么在复仇过程中总是一再延宕,本来计划好了的方案,却又下不了手,复仇的整个情节曲曲折折、反反复复,就是因为他所处的是一种特定的伦理环境:一个方面是他的母亲,一个方面是他的父亲;一个方面是他的继父,一个方面是他的国王;而他兼有儿子、王子、继子这些重要的身份,这种特定的伦理环境让他陷入了黑洞,其实也就是一种复杂与艰难的伦理困境之中。因为他面对的复仇对象是他的继父,同时也是他的叔父和现在的国王,更重要的是克劳狄斯还是他亲生母亲现在的丈夫,所以,哈姆雷特始终都不得不处于一种艰难的伦理困境中。正是在这种伦理两难之间,他一直是无法自处、无法自拔,所以当他多次在面对自己仇人的时候,他复仇不是,不复仇也不是。因此,他反复地发出这样的疑问:“To be or not to be, that is a question.”我到底要怎么办才好呢?这的确是一个问题。他如此不断地追问自己,然而始终没有得出正确的答案,所以他一生都痛苦不堪。最后,虽然他还是复了仇,做出了一种具有高难度的伦理选择,然而还是那么痛苦、那么难受,不得不在痛苦中,自己毁灭了自己。在一段很长的时间里,各方面都给他施加了强大的压力。哈姆雷特的性格、心理、人格、精神,正是在这种特定的伦理困境之中,被作家用纯粹的文学笔法,成功塑造出来,成为了那个时代所特有的,具有人文精神的典型形象。在古希腊悲剧中,许多重要的人物形象同样是如此,痛苦也正是来源于这种特定的伦理困境,如《美狄亚》中的美狄亚,《俄狄浦斯王》中的俄狄浦斯等。在中国古代文学作品中,始终处于伦理困境中的人物形象也有很多,如《西游记》里的唐僧,他一个方面是大唐的使者,一个方面是悟空的师傅,一个方面又是佛经的求取者,当他进入西域的“女儿国”之后,就成为一个典型的矛盾体。不只是唐僧,孙悟空也总同样是处于一种伦理困境之中。一个方面是有敢于反抗一切权威的精神,一个方面也不能突破观世音和如来的束缚,首先是不可能让自己的师傅满意。自近代开始,我们从西方引进了许多伦理小说,对于中国的小说创作产生了很大影响,所以在中国文学作品中,处于伦理困境中的人物形象越来越丰富、越来越典型,如巴金小说《家》里的觉新、张爱玲小说《金锁记》里的曹七巧等。中国古代小说中的人物形象,往往没有西方小说里众多的人物形象那么复杂,那么纠结,这是由东西方不同的文化传统和伦理思想传统所决定的。伦理困境的产生是由多种因素所决定的,主要人物所处的环境和人物的内心两个方面,外在的压力和内在动力让他很难做出选择,然而最终还是要做出了选择,或者是悲剧,或者是喜剧。有关“伦理困境”的理论,用于对长篇文学作品中人物的分析是相当有力的,特别是那些富于伦理内涵与张力的人物,那些发生性格悲剧、爱情悲剧、婚姻悲剧、家庭悲剧故事里的人物;然而,如果不联系到人物所处的伦理困境,还无法做出准确深入的分析。

伦理环境不同于伦理困境,伦理环境是一个平面的东西,而伦理困境是一个立体的东西;伦理环境是以物为中心的,而伦理困境是以人为中心的。当然,人物的伦理困境也与他所处的环境相关,通过伦理环境可以说明人物所处的伦理困境的产生原因与具体内容。伦理困境的产生是人物自身性格和伦理环境的不合而产生的,同时也是特定时代的产物。在古今中外诸多的文学作品中,处于伦理困境中的人物形象是大量的存在,并且也是因此而成为不朽的典型艺术形象。如果没有困境的产生,人物形象往往就立不起来,他的曲折性、丰富性、复杂性、多维性就表现不出来,他的情感、心理、思想、思维、意义和价值往往就得不到表现,作品的艺术性和生命力就会大打折扣。就如在社会生活中,杰出的人物都不可能在顺境中产生,苏轼之所以成为杰出的文学家与诗人,与他所处的极度变动中的环境相关,自他到京城参加科举开始,他就面临着一个又一个的困境,并且是越来越大的困境,然而他基本上都能够从容面对,并且总是在困境中超越了自己。所以,伦理困境是作家塑造人物的必要手段,是作家艺术表达的重要途径,也是作家自我表现的主要方式。文学作品中主要人物的困境,往往也是作家本人自己的困境。困境也就是来自于冲突,如果没有冲突的发生与发展,困境既不会产生,也不会得到最终的解决。

四、伦理冲突

“伦理冲突”作为伦理文学批评中的重要术语之一,主要是针对文学作品里的人物性格形态和人物心理结构,同时也是指文学作品中人物与人物之间的关系。纵观莎士比亚笔下哈姆雷特的一生,始终处在一种尖锐的伦理冲突之中。虽然戏剧叙述的只是一个人如何复仇的故事,然而主人公短暂的一生,却是一个重大而典型的人生悲剧。这个悲剧是如何产生的呢?最为主要的就是由于这个人物身上本有的严重伦理冲突,以及他与其他人物之间所产生的伦理冲突所导致的。在西方文学史上,一些文学名著的具体内容,就是描写与展开人物与人物之间的伦理冲突、人物自身内在的伦理冲突的过程。古希腊悲剧《美狄亚》《俄狄浦斯王》《酒神的伴侣》等,故事的主要内容、情节的总体结构,都是以多样的、复杂的、严重的伦理冲突为中心的。由此可见,“伦理冲突”作为伦理文学批评的重要术语之一,可以用来解释西方文学史上的许多作品,也可以用来解释中国文学史上的许多作品,以及东方其他国家的许多作品,用来阐释作品的主题思想、人物形象、艺术结构等。

没有冲突就没有戏剧,没有冲突也没有小说,伦理冲突是其中的重要类别。正是尖锐的伦理冲突,成为了文学作品思想感染力与艺术生命力最重要的来源。当代中国有许多所谓的伦理电影和伦理电视剧,特别是有关汉、唐、明、清的宫廷戏,以及与政治、战争相关主题的电影和电视作品,几乎都是如此。如科幻电影《流浪地球》所表现的主题,从性质上来说就具有深厚的伦理性质,无论就几个主人公而言,还是就主人公与其他人物之间的关系而言,似乎也存在严重的伦理冲突。在电视连续剧《朱元璋》中,朱元璋一生所经历的故事并不只是战争,从早年到晚年,从战争到和平,一生中也面临着诸多伦理冲突问题,如何对待自己的夫人马秀英,如何对待自己的儿女,如何对待跟随自己征战多年的部下等,如何对待如刘伯温和李善长这样的智者与长者,其内心深处存在着严重的矛盾冲突,从其性质而言就是伦理冲突。

伦理冲突是许多文学作品特别是长篇文学作品的主心骨和结构线。因此,“伦理冲突”这一术语及其相关理论,尤其适用于对长篇文学作品中人物形象的分析,对人物与人物之间关系的分析。虽然文学作品不存在永恒的主题,然而如爱情、婚姻、家庭、战争、灾难等题材,却为许多作家诗人所看重,而在这类题材的文学作品中,伦理冲突则是最为主要的冲突,是故事的核心内容和人物的基本形态。伦理冲突往往是人物心理的真实形态,也是人物与人物之间的真实形态,是故事发展的动力与人物成长的动力,所以伦理冲突理论可以成为文学理论和文学批评理论的核心术语,推动当代中国的文学批评与文学研究的发展。在谭恩美的六部长篇小说中,伦理冲突是经常存在的,然而主要体现在母女之间的冲突上,母女分别代表着两种文化传统、两种思想观念和两种道德力量,一个是处在历史阶段的过去,一个处在现代生活的前沿,因此在他们之间总是存在诸多的不和与不融,由此演绎出丰富多彩的伦理景观,让我们读后颇为惊悚与震动。其小说的感染力和生命力,主要是来自于这种种的伦理冲突的存在,及其多种多样的形态,多种多样的变动,多种多样的色彩。没有伦理冲突,她的小说也许就不存在了,因此也就失去了写作的必要性。

五、伦理选择

要讲清楚“伦理选择”,首先就要讲清楚“道德选择”。那么,什么是“道德选择”呢?“人们依据一定的道德标准及其认识,在多种可能的道德行为方式中,自觉的抉择自己行为方式的一种精神活动。历史上有的伦理学家认为,道德选择不受客观必然性的影响,只受个人自由意志的支配。有的则认为,人的行为完全受必然性的支配,否认人的道德选择能力。”[3]也就是说,“道德选择”是一种自我选择,也是一种自我确证。如果说道德选择只是针对社会生活,那么伦理选择则是针对特定的文学作品。

这里所谓的“伦理选择”,是文学伦理学批评专用术语。在某一部文学作品中,当主人公陷入了伦理困境之后,总是会以自己的努力探索未来的出路,其结果往往就会产生不同的伦理选择,以解决自己所面临的生存困境与人生出路的问题。伦理选择的来源,是人们在社会生活中产生了困境,人与人之间发生严重的冲突;而在发生了严重的冲突以后,还得靠某一种选择来解决问题,这也是所谓的“伦理选择”。不过,社会生活中的“伦理选择”和文学作品中的“伦理选择”是并不相同的,极有可能是完全不同的两回事。许多文学作品的故事叙述与情节展开,到最后的悲剧发生导致故事的结束,采取的往往都是这样一种伦理选择的模式。哈姆雷特在经过了很长时间的、严重的伦理困境之后,在与他人发生了种种严重的伦理冲突之后,他终于做出了自己的伦理选择,报了杀父深仇,然而他自己也在这个过程中毁灭了。古希腊悲剧《俄狄浦斯王》中的俄狄浦斯也是一样,他在经历了种种严重的伦理冲突之后,最后刺伤了自己的双眼,选择了自我流放的方式,以结束自己的国王生涯,这正是一代英雄所做出的正确伦理选择。在古希腊悲剧《美狄亚》中,女主人公美狄亚为了惩罚无情郎伊阿宋,她杀死自己的两个孩子,造成了重大的伦理悲剧,最后选择以逃亡的方式延续自我的残生。伦理选择是伦理冲突的结果,也是人物解决自己所面对问题的必然方式;如果没有伦理选择,许多故事就没有办法结束,许多人物就没有最后结局,然而作家不可能完全不交待作品里某些重要人物的结局。

在人类社会生活中,并不是时时都存在伦理选择,但时时存在着伦理冲突,许多冲突也是没有办法选择的,这就造成了许多重大的悲剧,毁灭的毁灭、坐牢的坐牢,拖延的拖延、乱伦的乱伦,社会生活的复杂性就由此产生。理论形态的社会生活是不存在的,理想化的伦理形态也是不存在的,人类社会到今天为止,任何国家和民族的社会生活,也许都是原始的、复杂的、多样的、美丑同行的,所以并不存在时不时都可以进行的伦理选择;然而在文学作品中,许多作家就不可回避伦理选择的问题,就不得不关注与剖析人物形象所处的伦理困境问题,所以伦理选择是许多重要的文学作品的重中之重。不过,人物也总是在伦理困境和伦理冲突发生之后,才会有所选择,并进入实施的过程。伦理选择既是一个复杂的过程,也是一个最后的结果。当然,有的人物一开始就在选择,然而到了最后也没有明确的结局,以一生的伦理纠葛付出了极为惨痛的代价。然而作家往往并不担心这种代价,文学作品也并不排斥这种代价,文学的生命力往往就是来源于此种选择的痛苦,人物毁灭所造成的剧烈火光,可以照亮我们的读者,同时也照亮了作品里的人物,正是体现了文学作品的思想价值和美学价值之所在。古希腊悲剧《酒神的伴侣》中的主人公狄奥尼索斯,他所选择的就是为母亲复仇的伦理,因为他的母亲遭受了莫大的冤枉,并且这种复仇是宙斯预先就规定好了的。而他复仇的方式,就是让忒拜国所有的妇女都到高山之上的山谷里举行狂欢仪式,让她们失去了自己的理智,而走向了伤风败俗的境地;最大的复仇还不止于此,而是让国王彭透斯装成女人,去到喀泰戎山谷里观看她们的表演,而被发现后却受到猛烈的攻击,在混乱之中被自己的母亲撕成了碎片,从而造成了重大的伦理悲剧。

文学作品里的伦理选择和人类社会生活里的伦理选择,具有很大的不同,前者是作家审美的产物,后者只是前者的题材和主题来源。人类社会所发生的伦理选择是有次数的,我们不是说人类社会所面对的一切选择都是伦理选择,有的选择与伦理没有什么关系,如人类在当代所经历的许多次的科技选择;然而,人类在今天所必须面对的克隆人问题、机器人等人工智能问题,也许就是典型的伦理问题,因为它们都具有了深厚的伦理的性质。然而,作家与诗人却不得不面对这样的伦理选择,并且在比较长的文学作品中,都以伦理困境和伦理冲突为主线,最后不得不让自己的主人公面对伦理选择,并且是曲折的、复杂的、多样的与丰富的伦理选择,越是复杂就越是显得精彩,越是曲折则越具有美感的力量。文学作品里的伦理选择是大量的存在、普遍性的存在,正如伦理环境、伦理困境与伦理冲突的存在一样,并且是前三者的继续、延伸和深化。

六、伦理批评结构图式及其理论价值

以上五个术语与概念及其所体现的内在观念,相互之间已经构成了一个完整的理论系统。伦理环境是文学伦理学批评的基础,伦理困境、伦理冲突、伦理选择是文学伦理学研究的主要对象,而伦理身份则是文学作品中人物形象的主导性因素,如果不存在伦理身份的问题,则伦理困境、伦理冲突和伦理选择都是不可能产生的。因此,在所有这些理论术语中,文学作品中特定的伦理身份,才是最为关键的。然而,伦理环境是我们必须首先关注的,不知道伦理环境就不可能了解作家与作品的伦理来源;而不关注作品里所存在的三个与伦理相关的关节点,即“伦理困境”“伦理冲突”和“伦理选择”,则有可能失去文学伦理学研究的主要问题。“伦理身份”是针对文学作品里的人物的,有的人物有伦理身份,而有的人物则没有伦理身份,有的人物的伦理身份却并不明显,如果他不是处于特定的伦理环境,与其他人物之间形成了伦理关系的话,则他有可能并不具有自己的伦理身份;即使他具有了自己的伦理身份,也不会在故事发展和情节构成中发挥什么具体的作用。伦理文学批评究竟需要研究什么问题?我们认为有什么样的问题就研究什么样的问题,有什么样的现象就关注什么样的现象,如果没有与伦理相关的现象与问题,还要用伦理批评的方法去解释,那就只能是瞎子摸象,自说自话而已。

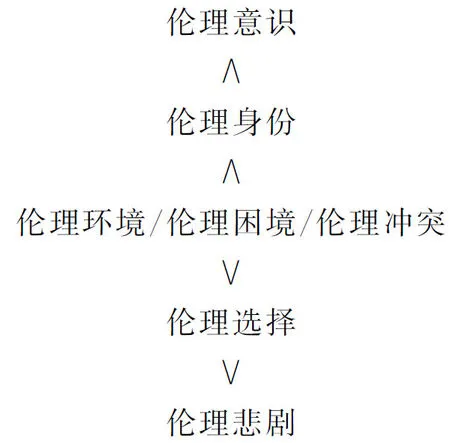

本文所讨论的五个术语及其相关的概念,可以针对许多文学重要的作品,并且它们之间存在一种连环关系,形成了一种特定的结构图式(图1)。“伦理身份”处于这个图式的最高层,“伦理选择”处于这个图式的最底层,中间三个是一种可以被叠加起来的重要因素,即“伦理环境”“伦理困境”和“伦理冲突”。它们一个比一个更加明显和更加重要,往往成为一个具体的伦理悲剧产生和推动的重要力量。

细心的者可以发现,我们在此增加了“伦理意

图1 伦理批评结构图式

识”和“伦理悲剧”两个项目。然而,我们之所以没有把“伦理意识”和“伦理悲剧”作为伦理文学批评的关键术语,是因为它们的理论内涵并不深刻,没有独自存在的必要,也就是说它们本身并没有强大的阐释功能。“伦理意识”既是指人类发到了一定的历史阶段,在动物性的基础上产生了伦理自觉,那么伦理意识才逐渐地产生和发展起来,并且也是有的明显而有的不明显,有的深厚而有的不深厚,并且也不是每一个人都具有伦理意识。“伦理意识”是“伦理身份”的前提,只有具有了“伦理意识”的人,才会拥有自己的“伦理身份”;而拥有了“伦理身份”,才会产生“伦理困惑”和“伦理困境”,有了“伦理困惑”和“伦理困境”,才会产生“伦理冲突”,产生了“伦理冲突”,才可能产生“伦理选择”,最后才形成了“伦理悲剧”。所以,“伦理意识”是伦理问题的起点,也是伦理问题的成因。而伦理问题的终点则是“伦理悲剧”,当然也可能有“伦理喜剧”。不过,这里的“伦理喜剧”则不是性质上的,而是形式上的与文体式的。“伦理悲剧”可以成为伦理文学批评的专用术语,而“伦理喜剧”则不可以,因为它只是借伦理问题而打诨而已。“伦理悲剧”是所有伦理问题的终点,因为不恰当的伦理选择而产生的悲剧,都是伦理批评所称的“伦理悲剧”。古希腊的几乎所有的悲剧都是伦理悲剧,如《俄狄浦斯王》《美狄亚》《俄瑞斯特斯》《洒神的伴侣》《普罗米修斯》等;19世纪与20世纪英国许多小说作家和作品许多都是伦理悲剧,如狄更斯、哈代、劳伦斯、菲尔丁等。然而,我们不能说世界上所有的文学作品都是伦理悲剧,或者说世界上大部分的经典文学作品都是伦理悲剧,因为伦理只是人类生活的一个部分,并且是一个比较弱小的部分。向上的力量也好,向下的力量也好,都表明伦理的变动与复杂,表明文学伦理学批评是根本与土壤,表明文学伦理学批评的基本理论是富于逻辑性和科学性的。伦理只是我们解读文学的一个角度,并不是说所有的文学作品都是伦理的,都可以用伦理批评的方法进行解读。如果所有的文学作品都具有伦理内涵,那我们只用伦理批评一种方法就可以了,那么有史以来的所有的文学批评方法都失效了。显然,这样的判断是并不正确的。人类并不是自一开始就是伦理的,人类也不是到了最后还是伦理的,因此,我们有必要区分伦理文学与非伦理文学,有必要重新认识现有的文学伦理学批评理论对于文学的本质与文学的构成的认识。无论是在现实主义文学中,还是在现代主义文学中,还是在浪漫主义文学中,还是在后现代主义文学中,具有伦理性质的文学只是其中的一部分,而远远不是文学的全部。并且在不同的体式中也并不相同。在当代的影视文学作品中,伦理现象是重要的文学现象;而在诗歌和散文等文学作品中,许多作品就不具有伦理内涵。因此,伦理批评只可针对具有伦理内涵的文学作品,对其他的文学作品则没有任何的意义。

最后我们要强调,伦理文学批评术语本身是一种理论性的创造,并不只是一个概念的问题,同时,这些术语也可以运用到文学伦理学批评实践中,解释许多的文学作品和相关的文学现象,甚至可以用来探讨作家、文学流派、文学思潮和文学史。本文所重新认识的几个主要的术语,主要是针对文学作品的,有一部分是针对作家的。文学伦理学批评理论是由中国本土学者提出的文学批评理论,也是中国本土学者提出来的一种新的文学批评方法,体现了中国学者为文学理论中国话语构建所做出的重要努力。中国学派要有自己一整套的话语方式、术语概念,术语概念背后就是一整套的理论,在同世界上其他民族和其他国家的文化交流中,可以产生一种全新的对话结构,发挥历史性的作用。如果我们没有自己的话语体系,而还是完全采用西方文论特别是20世纪西方文论史上已有的理论,对于文学作品的研究和其他文学现象的研究,虽然也可能还是适用的、有效的,那我们可能就没有了自己的话语方式,没有自己的主导话语权,没有自己的理论创新,没有自己的学术创造,就会永远处于一种不利位置。文学伦理学批评理论的创新,首先就体现在现有的理论术语和学术概念上,这是一个基本的学术判断。然而,相关的术语和概念也不可太多,有一些核心的术语和概念,可以用于对现有的文学作品的批评和作家的研究,可以与西方的批评家、理论家和作家进行对话,就可以在国际文化交流中表达思想,体现价值。并不是说西方就没有这样的概念和术语,如“伦理身份”“伦理环境”这样的术语,然而我们可以做出新的解释,重新进行定义和概括。“伦理冲突”和“伦理选择”这样的术语,体现了中国学者自己的创造;“伦理混乱”和“伦理禁忌”这样的术语,在西方虽然已经存在,然而我们进行了自己的解释,而运用于文学伦理学批评实践中,具有了一种新的意义。本文结合相关的作品对这些术语重新进行解释,其理论价值和实践意义就可以直接显示出来。对于它们相互之间所构成的结构图式的发现与阐释,则具有重要的理论创新意义。“伦理意识”是文学伦理学批评的起点,因为没有伦理意识,其他的有关伦理的术语都不可能产生;“伦理悲剧”是文学伦理学批评的终点,因为“伦理环境”“伦理困境”也好,“伦理冲突”“伦理选择”也好,要说明的都是“伦理悲剧”,其结果都是指向文学作品中的伦理悲剧。如果我们不承认世界上的许多文学作品中存在伦理悲剧,则会失去了伦理批评本身,我们也就没有必要再来探讨文学伦理学的批评理论。