阿替普酶静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的临床研究

2021-04-16孟伟建张宏博秦会敏崔永健

孟伟建,卢 蕾,张宏博,秦会敏,高 倩,崔永健,魏 琰

(哈励逊国际和平医院(衡水市人民医院),衡水 053000)

急性缺血性脑卒中(急性脑梗死)已占据中国居民死亡率的首位,也是单病种致残率最高的疾病[1-2],具有高病死率和高致残率的特点,占全部脑卒中的60%~80%[3],有研究预测,中国在未来30年内,急性缺血性脑卒中将以每年8.7%的发病率增长[4],其主要治疗方法有改善循环、保护神经和预防并发症等[5-6]。目前,重组组织型纤溶酶原激活物(tPA)静脉溶栓是唯一通过了美国食品药品监督管理局的急性缺血性卒中的治疗手段[7-8],但并非所有的静脉溶栓患者都能获得良好结局,脂蛋白A1/B比值、发病至入院时间(OTD)、入院至溶栓时间(DTN)、美国国立卫生研究院卒中量表 (NIHSS)评分、尿酸及同型半胱氨酸(Hcy)等指标可能是影响溶栓预后的关键因素。本研究评估阿替普酶溶栓的治疗疗效,并探索影响急性缺血性脑卒中静脉溶栓预后可能的危险因素。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择行阿替普酶静脉溶栓治疗的急性缺血性脑卒中患者共120例,其中男65例,女55例,年龄为32~75岁;经临床、头颅电子计算机断层扫面(CT)和核磁共振(MRI)确诊,并排除脑出血。入院时溶栓前和溶栓后进行NIHSS评分和改良神经功能量表(mRS)评分。剔除标准:①脑梗死后出血转化者;②溶栓后症状性脑出血者;③90 d内发现恶性肿瘤者;④合并严重急性疾病者,如急性心肌梗死、不能控制的高血压、糖尿病严重并发症以及电解质紊乱出现危急症患者。

1.2静脉溶栓治疗 参照“中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014”[9]中制定的标准确定tPA 静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的适应证和禁忌证。适应证:①年龄为18~80岁;②发病(症状出现)4.5 h以内;③缺血性脑卒中所致神经功能缺损症状;④患者或家属签署知情同意书。禁忌证:①近3个月有卒中史或重大头颅外伤史;可疑蛛网膜下腔出血,近1周内有在不易压迫止血部位的动脉穿刺;既往有颅内出血;②颅内肿瘤、动脉瘤和动静脉畸形患者;③活动性内出血;④近期颅内或椎管内手术;⑤已口服抗凝药,且凝血功能国际标准化比值(INR)>1.7或凝血酶原时间(PT)>15 s;48 h内接受过肝素治疗;血小板计数<100×109·L-1;目前正在使用凝血酶抑制剂或Ⅹa因子抑制剂,各种敏感实验室检查异常,如活化部分凝血活酶时间(APTT)、INR、血小板计数,凝血酶时间(TT)或恰当的Ⅹa因子活性测定等;⑥血糖<2.7 mmol·L-1;⑦收缩压>180 mmHg,或舒张压>100 mmHg;⑧CT提示多脑叶梗死(低密度影)>1/3大脑半球。阿替普酶静脉溶栓的治疗方法:阿替普酶(德国勃林格殷格翰国际公司,批号S20140052) 0.9 mg·kg-1静脉滴注,其中总药物量的10%在最初1 min内静脉推注,其余90%溶于100 mL生理盐水中,持续静脉滴注1 h,此外,静脉溶栓期间及用药24 h内要严密监护病人。溶栓24 h后复查头部CT未见出血,给予阿司匹林和氯吡格雷抗血小板治疗。

1.3脑梗死的诊断 急性缺血性脑卒中的诊断基于头部CT和MRI确诊以及临床表现,缺血性脑卒中的诊断依照2007年中华医学会神经病学会编著的《中国脑血管病防治指南》[10]中的诊断标准。所有患者均接受了头部CT和MRI检查。MRI弥散加权成像在症状出现数分钟内就可以显示缺血灶,可清晰显示早期缺血性梗死,梗死灶磁共振检查的特有成像序列1(T1)呈低信号,磁共振检查的特有成像序列1(T2)呈高信号。

1.4评价指标 选取发病在4.5 h内到达医院并且同意溶栓的120例患者。采用NIHSS评分对患者进行静脉溶栓后评测,评测时间分别为溶栓后24 h和30 d,了解患者溶栓治疗后的神经功能缺损程度及预后效果。NIHSS评分:采用NIHSS卒中量表对患者的神经功能改善情况进行评价,其中24 h分数下降水平高于3分或者患者的神经功能缺损情况得以改善视为溶栓效果良好;24 h分数下降水平≤3分,视为溶栓效果不良。以发病90 d为终点评价mRS评分,以mRS≤2分为结局良好组,以mRS>2分为结局不良组。

1.5记录影响患者预后的因素 收集和记录入组患者OTD、DTN、基线NIHSS评分、血清尿酸、 Hcy水平和脂蛋白A1/B比值。

1.6统计学分析 采用SPSS 23.0软件进行统计学处理。计数资料用频数及百分比表示,应用χ2检验进行组间比较。计量资料用中位数表示,2组间比较采用独立样本Mann-Whitney U检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

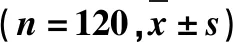

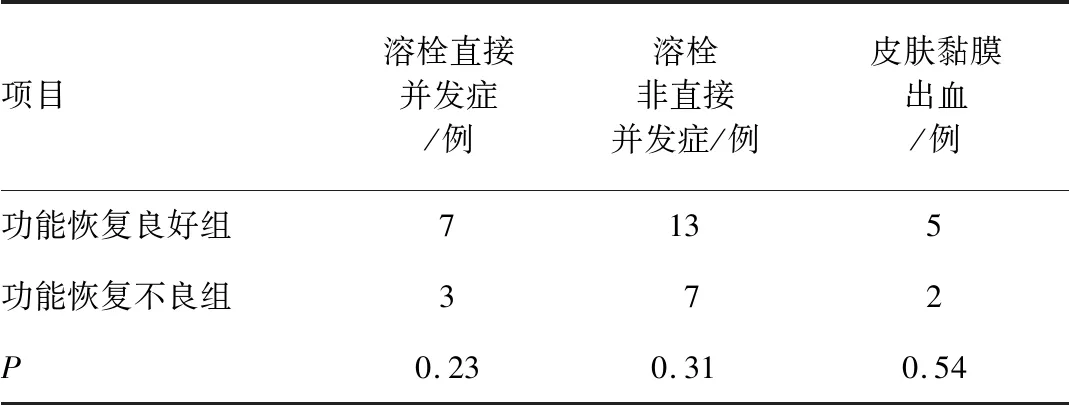

2.1溶栓治疗评价 120例病人静脉溶栓后24 h神经功能恢复良好的有84例 (70.0%),恢复不良的有36例(30.0%);静脉溶栓后24 h NIHSS评分为(11.23±0.68) 分,较静脉溶栓前的(16.11±1.32) 分明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。静脉溶栓后3个月预后良好的有70例(58.3%),预后不良的有50例(41.7%);溶栓后3个月mRS评分为(2.10±0.18) 分,较溶栓前的(3.14±0.41) 分明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1和表2。

表1 120例急性缺血性脑卒中患者阿替普酶溶栓治疗疗效评价Tab.1 Evaluation of the therapeutic effect of atropase thrombolytic therapy in 120 patients with acute ischemic stroke

表2 120例急性缺血性脑卒中患者静脉溶栓并发症分析Tab.2 Analysis of venous thrombolytic complications in 120 patients with acute ischemic stroke

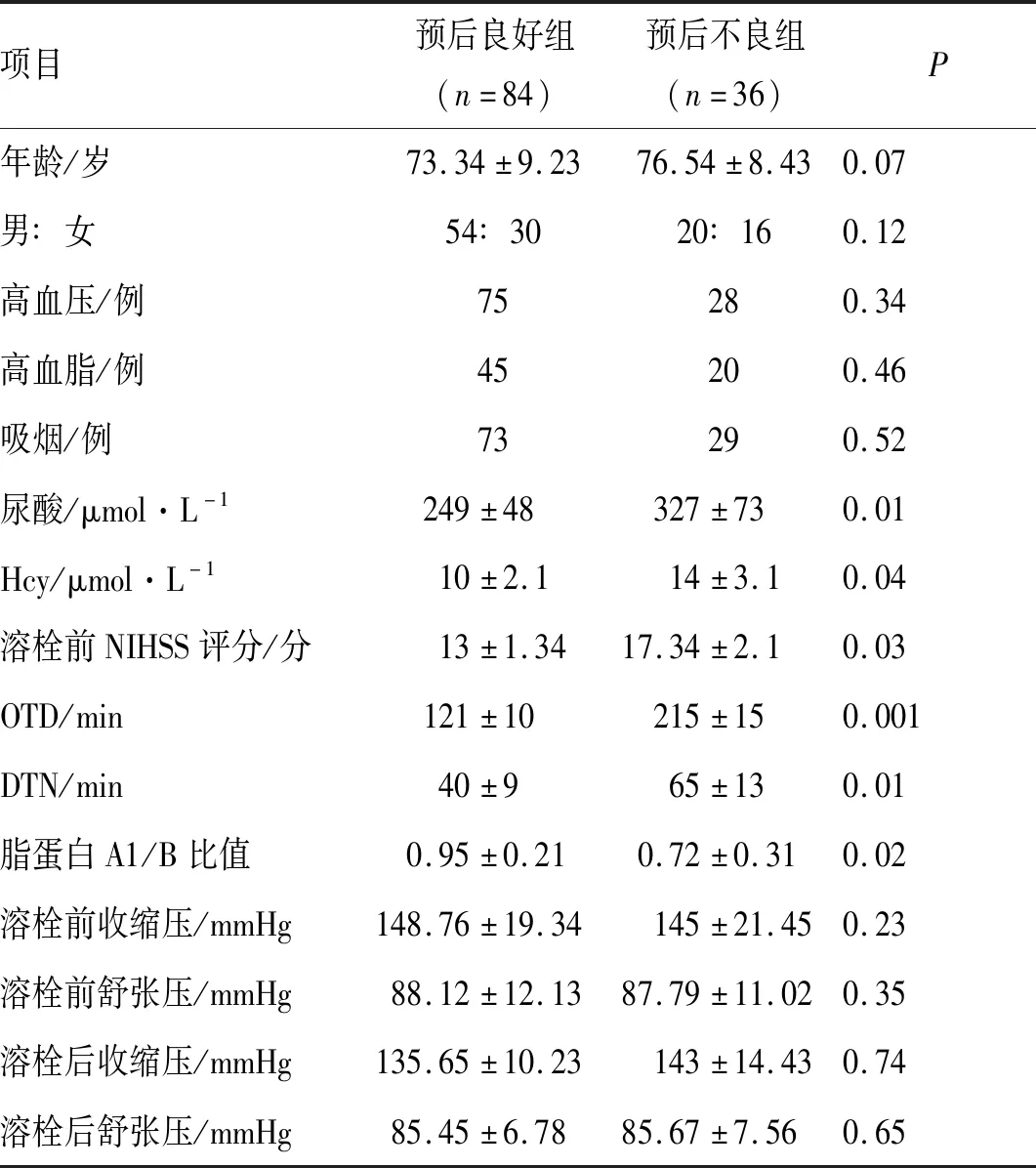

2.2溶栓预后危险因素的单因素分析 单因素分析结果显示,预后良好组与预后不良组患者的尿酸、Hcy、溶栓前NIHSS评分、OTD、DTN、脂蛋白A1/B比值比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 溶栓预后危险因素的单因素分析Tab.3 Single factor analysis of prognostic risk factors for thrombolysis

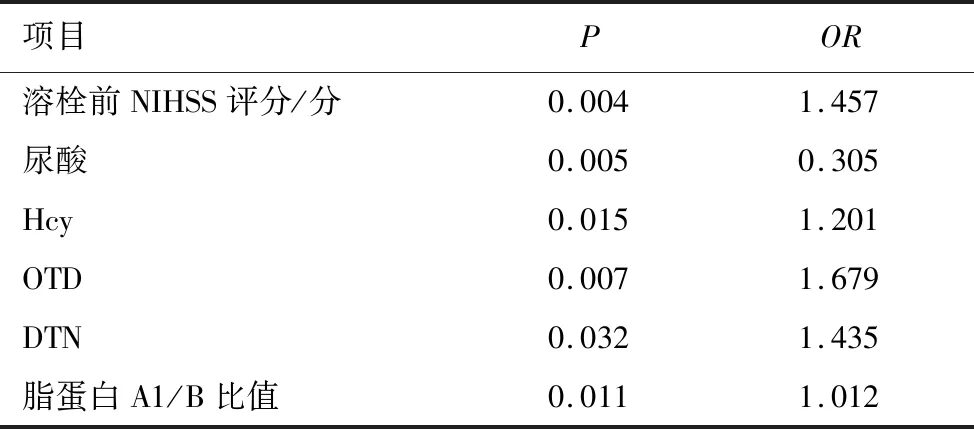

2.3阿替普酶溶栓预后危险因素的多因素 Logistic 回归分析 首先对预后不良组和预后良好组进行赋值,“0”为预后良好组,“1”为预后不良组;之后对脂蛋白A1/B比值、OTD、DTN、NIHSS评分、尿酸和Hcy有统计学意义的因素赋值,否为“0”,是为“1”,进行多因素Logistic回归分析。研究表明,脂蛋白A1/B比值、OTD、DTN、NIHSS评分、高尿酸水平和高Hcy血症是静脉溶栓预后不良的独立危险因素(P<0.05),见表4。

表4 静脉溶栓的预后危险因素的多因素 Logistic 回归分析结果Tab.4 Logistic regression analysis results of prognostic risk factors of intravenous thrombolysis

3 讨论

急性缺血性脑卒中已成为中国致死和致残的首要原因[11]。多个大样本、前瞻性、多中心的随机-对照临床研究已表明,tPA静脉溶栓是急性缺血性脑卒中的首选治疗手段。但由于各种原因导致的院前和院内延迟等,即使在规定的时间窗内进行静脉溶栓治疗,患者的预后也不同。以致于阿替普酶在我国的临床应用较低。据研究,仅5%的急性缺血性脑卒中患者最终接受了tPA治疗[12]。目前tPA治疗急性缺血性脑卒中预后的影响因素尚不完全清楚,因此,发现影响溶栓治疗预后的因素非常重要。影响急性缺血性脑卒中溶栓预后的因素可能有:性别、年龄、脂蛋白A1/B比值、OTD、DTN、尿酸水平、Hcy、NIHSS评分和高血压病史等。本研究旨在研究tPA静脉溶栓治疗的疗效及探索影响tPA静脉溶栓患者预后的相关因素,通过干预相关因素提高静脉溶栓的有效率,改善急性脑梗死患者的死亡率和生活质量。

Astrup在1977年首次提出缺血半暗带的概念,它存在于脑梗死病灶中心和正常脑组织间,即急性缺血性脑卒中的发展过程是从可逆到不可逆的动态损伤过程,局部缺血中心区水肿和坏死的脑细胞为不可逆性损害,而其中心坏死区周围存活的神经细胞功能在有效血流再灌注后可恢复神经功能,这为溶栓治疗提供了理论依据[13]。阿替普酶是第二代溶栓药物,是在体外利用DNA重组技术获得的纤溶酶原激活剂,无抗原性,且其对血凝块表面纤维蛋白的亲和力和选择性均较高,特异性地结合纤维蛋白溶解酶原精氨酸-缬氨酸结合部,可将纤溶酶原激活并转化为纤溶酶,进而将血栓溶解[13-14]。本研究中,患者治疗后的NIHSS评分均明显低于治疗前,差异具有统计学意义(P<0.05),表明阿替普酶静脉溶栓可明显改善急性缺血性脑卒中的预后。

本研究采用回顾性队列研究的方法,对入组接受阿替普酶静脉溶栓的120例急性缺血性脑卒中溶栓治疗患者进行分析,发现24 h内神经功能恢复良好率达70%,溶栓后24 h NIHSS评分较溶栓前明显降低(P<0.05);静脉溶栓后3个月神经功能的恢复良好率高达58.3%,相比于溶栓前,静脉溶栓后3个月的mRS评分明显降低。本研究中,多元 Logistic回归分析发现,溶栓前NIHSS评分、OTD、DTN、尿酸、高Hcy血症和脂蛋白A1/B比值是溶栓治疗预后不良的独立危险因素,本研究结果与其他研究者报道的研究结果一致[15-16]。研究发现,脂蛋白A1/B比值是溶栓治疗预后不良的独立危险因素,这与其他文献报道的结论一致[17]。此外,还发现高Hcy血症是患者溶栓治疗预后不良的独立危险因素,一些研究表明,高Hcy血症患者进行静脉溶栓的预后不良可能与血管硬化等因素密切相关[18-20]。研究结果显示,治疗组和对照组OTD比较差异有统计学意义(P<0.01),表明时间延误是阻碍静脉溶栓临床应用的原因之一。因此,提高人们对脑卒中的防治意识及脑卒中的急救效率、建立专业化的卒中溶栓小组和单元以及实施卒中绿色通道方案和精确的流程管理是减少时间延误、提高静脉溶栓应用的有效策略。对患者尽量做到缩短OTD时间,对医务人员尽量缩短DTN时间,均会使急性缺血性脑卒中患者获益。

综上所述,阿替普酶治疗急性缺血性脑卒中是有效的;溶栓前NIHSS评分、尿酸水平、高Hcy血症、OTD、DTN和脂蛋白A1/B比值等这些危险因素对患者的预后有显著的影响。本研究通过分析影响tPA静脉溶栓预后的相关因素,旨在为临床急性缺血性脑卒中静脉溶栓的预后评估提供可靠的依据,通过干预以上相关危险因素改善急性缺血性脑卒中患者的预后,提高患者的生活质量,减轻社会、家庭的负担,取得良好的社会效益。