俞敏先生的汉语词汇学研究

2021-04-14史小建

史小建

(北京师范大学 文学院, 北京 100875)

俞敏先生是20世纪中国著名的语言学家,在北京师范大学中文系任教多年,具有很深的学术造诣。俞先生一生精研语言学,研究领域相当广博,在语法学、方言学、训诂学、音韵学尤其是汉藏对比、梵汉对音等方面多有创获,著述宏富。这些方面的成就很多学者都进行了介绍和研究,但是较少有人关注俞敏先生在词汇学领域的研究和贡献,相关方面的学术价值有待我们去深入挖掘。俞敏先生在词汇学本体、词汇学运用(词典编撰、词汇教学)方面都有研究,其成果主要集中在他的专著《名词、动词、形容词》《现代汉语语法》(与陆宗达合著)和论文《什么叫一个词?》《化石语素》《汉语动词的形态》《评〈北京话单音词词汇〉》《北京话的语音、词汇和语法特点》《古汉语派生新词的模式》《汉语的爱称和憎称的区别》《哥儿,哥们,哥俩》《亲属称谓的扩大和转移》《论名实不符》《说到怎么分出义项》《古汉语词汇教学》《古汉语里的俚俗语源》等中。

一、汉语词汇学研究贡献

(一)汉语词汇学本体研究贡献

1.首创“化石语素”的概念

俞敏先生提出了“化石语素”的概念,这是有关语素分类中的首创。他在1984年关注到了偏义复词中语素意义失落的现象,并将其中失落原义的语素称之为“化石语素”。他认为“有些语素到底是什么始终不清楚。有些语素倒弄得清楚,可是它不起作用。后一种简直象生物范畴里的化石一样”。[1]465接着他从构词的角度分类阐述了北京话口语中偏义复词里包含的“化石语素”。用我们现在的方式来分类的话,实际上就是以下几类偏义复词:

①“名+名”型名词,如:兄弟、国家、模样儿、凤凰。其中“兄”、“家”、“模”、“凰”不起作用,是化石语素。

②“形+形”型名词,如:甘苦、好歹。其中的“甘”、“好”为化石语素;

③“动+动”型名词,如:动静、是非。其中的“动”、“是”为化石语素。

④“形+形”型形容词,如:舒服、富裕。其中“服”、“裕”为化石语素。

⑤“动+动”型形容词,如:冒失。其中“失”为化石语素。

⑥“名+名”型形容词,如:方便。其中“方”为化石语素。

⑦“动+动”型动词,如:褒贬和炮制。其中“褒”和“炮”是化石语素。

俞敏先生虽然没有使用偏义复词的概念,但实际上对偏义复词的内部构成进行了分析,分析了语素义和词义的关系,而且看到了语素义脱落的这种特殊的语素,并将其命名为“化石语素”,这对我们今天仍有启发。“复词偏义”这个说法由黎锦熙先生在1930年提出,后来语法学界沿用并改成“偏义复词”。王力在《古代汉语》中谈到偏义复词的时候说:“这种复音词是用两个单音近义词或者反义词作为语素组成的,其中一个语素的意义成为这个复音词的意义,另一个词素只是作为陪衬,两者大同小异”。但王力先生并没有给这种词素进行命名,俞敏先生首创了“化石语素”这一术语。这种现象实际上就是我们所说的词素义形成词义方式中的“直接减损式”。[2]

2.以重音作为判定词的重要标准

现代汉语词汇学研究对象是词汇,要研究词汇,首先要遇到的问题就是什么是词,怎样判定一个词的问题,即怎样从连贯的言语中分离出词来,也就是词的分离性问题。这不仅是语法学关注的问题,也是词汇学需要解决的基本理论问题。俞敏先生在把一万音缀北京口语翻成音标文字的时候,遇到的难题就是几个连写的音缀到底是不是一个词。他结合在分词连写实践中遇到的难办的15类具体例子,详细探讨了词的确定问题。俞敏先生虽并没有直接明确给出判定词的方法,但在具体分析例子的时候,实际上渗透了判断词的方法和思想。其核心观点就是依靠重音作为最重要的判定标准,辅之以插入法、类推法等方法。他认为双音缀词有两种,两种词的重音不一样,一种是42或41重音,如哥哥、兄弟、豆子,是属于单词(simple word)。一种是34重音的,如金鱼、大衣、长短儿、翡翠,属于复合词(compound word)。吃饭这种词的重音是34,是复合词的形式。再如他把“吃不了”算作一个词,其中的理由之一就是“北京话的三音缀词的重音形式是314,比方‘萨其马’、‘江米巷’、‘李鸿章’、‘豆腐干儿’。‘吃不了’物的正用这个形式。”他在《什么叫一个词?》结尾处,实际上也谈到了判定词的标准:

“什么是词既不是由学理定规,也不是由几个人定规,是整个儿社会传统给定规的。在梵语和汉语这两种结构的绝不一样的话里,都有不好分断的地方儿,因为这两种话都没有分词的传统。考察哪该断的法子,顶少该包括上力,调,气呼的段落几个东西,不能靠汉字”。

在论文《汉语动词的形态》中,他明确表示“判断是不是词”用的是重音和自由挪动替换这两个标准:“一个词只有一个重音。倒过来说,一个语音单位要是只有一个重音的话,它就可能是一个词。要是它再能在一个句子里跟一个别的词替换的话,它就可能是一个词”。与陆宗达先生合写的《现代汉语语法》中,俞敏先生明确提出了判断词的原则就是“重音”。

“我们判断一串声音是不是词的办法也许有人不同意,认为我们把“重音”当做唯一的标准太“偏”了。我们要声明一声儿,我们并不完全不管它们在句子里担任职务的情形和讲法这些现象,不过我们只用重音这个标准当做主要的有决定性的标准……这是材料让我们做的。”[3]

关于“重音当做决定性标准”这一原则,我们虽不赞成作为决定性标准,但是这一原则将语音和词汇、语法勾连起来,这在当时不仅是首创,而且对今天的韵律构词、韵律语法也有重要的启发意义。在这一点上,我们不能不说俞敏先生的观点具有一定的前沿性。俞敏先生虽将重音作为判定词的决定性标准,但并不否认其他的标准,而在实际进行词与短语区分的操作中,也考虑到了意义是否凝固、是否可以扩展、适度的词长等因素。

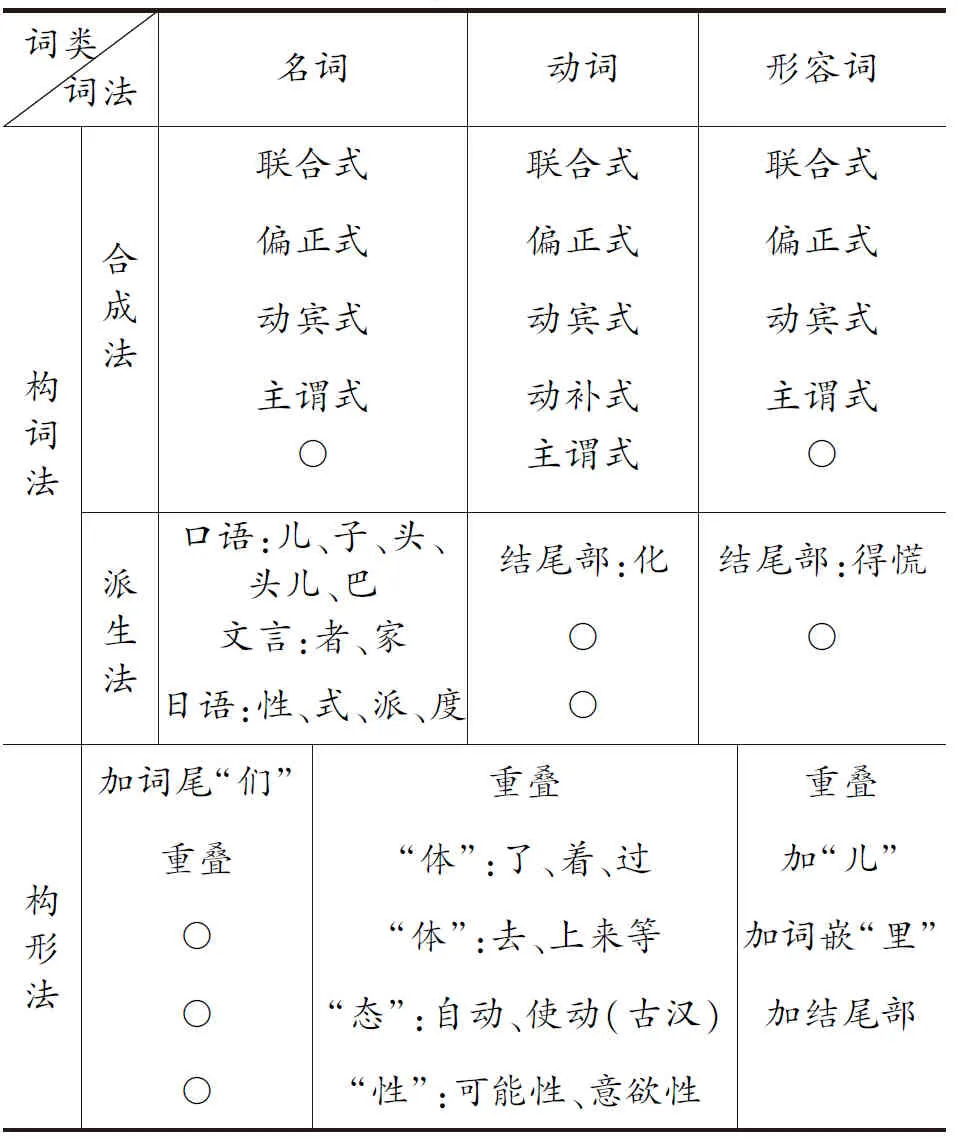

3.提出汉语有形态,既重视构词法又重视构形法研究

构词法和构形法既是语法学研究的范围,也是词汇学研究的内容,这一观点目前基本上已经达成了共识。所谓构词是指词的内部结构问题。构词法指的是词的内部结构规律的情况,也就是词素组合的方式和方法。构形就是词的形态变化的问题,一个词通过不同的形态变化,可以表示不同的语法意义。“词的形态的变化的方法就是构形法”[4]。构词法和构形法都属于词法的研究范围。有关构词法,这一名称虽然出现得比较晚,但是对于汉语词的结构方式的研究由来已久。但是对于构形法,或者说有关词的形态变化的研究,人们有不同的看法,原因在于对于汉语里有没有形态,学者们持不同的意见。有人说有,有人说无,有人认为有,而且有狭义和广义之分。自《马氏文通》开始,大多语言学家都认为汉语缺乏形态,导致重视句法的研究,而忽视词法的研究,尤其是构形法的研究。比如吕叔湘和朱德熙在《语法修辞讲话》中提出:汉语的词是没有形态变化的,所以汉语的语法只有造句法这一部分。高名凯指出汉语没有狭义的形态,主张汉语实词不能分类,研究汉语语法应当注重句法。俞敏非常重视汉语词法的研究,指出现代汉语具有形态,并且以重叠作为划分实词(名词、动词、形容词)的重要标准之一。他在《名词、动词、形容词》这本书中,不仅讨论了名词、动词、形容词的构成法(即构词法),也详细论述了名词、动词、形容词的形态变化(即构形法)。主要体系如表1。

表1

俞敏先生的构词法体系除有一些术语比如词头、结尾部等现在已经不用,基本上和我们现在词汇学中通行的构词法体系一致,所不同的他没有讨论单纯词的构成,在合成式中没有“重叠式”,派生法中谈到了是由词根加上结尾部和词头等合成,但是在具体举例子当中,没有谈到词头。在他的构形法体系中,涵盖了我们公认的附加法和重叠法。附加法即把词尾语素附加在词干后面以进行形态变化的方法。比如单音节人称代词和指人名词带上词尾语素“们”,表示“多数”的语法意义,动词带上词尾语素“着、了、过”表示“体”的语法意义,等等。另一类是重叠法,名词、动词和形容都有重叠式。名词重叠以后多表达“每”的语法意义,如:人人、家家。动词重叠后表示“尝试义”或“动作”程度轻,俞先生称作是“偏量”。比如:看看、尝尝、讨论讨论。形容词的重叠式表示程度的加深。

俞敏先生的形态,相对来说比较广。像动词后面加的“来”、“去”、“上来”、“下去”、“过来”等,我们现在一般不认为是一种构形,更多把它看做是趋向动词作动词补语。“性”范畴表可能性的“得”及动词后面的成分实际上也属于句法层面中的可能、状态或结果补语。俞敏先生将词的构成和词的形态分别来讨论,对于构词和构形表现出的相同的形式进行了区分。他在讲名词重叠式的时候,将“爸爸”、“爷爷”、“奶奶”等和“家家”之类进行了区分,认为这种形式里面没有“量”的附加意义,不属于名词的形态,这一观点无疑将名词的构形重叠和构词重叠区分开了。“爷爷”和“奶奶”这一类是构词重叠,而“家家”此类属于构形重叠。在形容词的形态中谈到第四种加接尾部时,举到了形容词的结尾部“乎乎、烘烘、丝丝儿、吧唧、梆梆”等26组例子,认为这些东西加上以后表示“全量”。他谈到:

“在一般语法书里把加这些东西算作构词的过程。咱们现在因为这些东西大多数没有什么新加的意思,只不过表示量(有些同时表示“称”——感情色彩),所以只算形态变化。”[5]

俞敏先生所讲的形态现在看来范围稍广,但是在当时所处时代能够提出汉语有形态变化,并且区分词的构成和词的形态变化,即区分了构词和构形,对我们现在的词汇学研究仍然有重要的启发意义。

(二)汉语词汇学运用领域的研究贡献

1.辞书编撰方面提出义项分层划分的原则

辞书编纂实践和词汇学理论两者之间存在密切的联系,一方面辞书编纂的实践为我们的词汇学理论提出很多新的要求和研究课题,另一方面,辞书编纂工作需要有词汇学的理论指导。辞书编纂中比较重要的核心问题就是要解决辞书的义项合并与分立以及如何正确释义的难题。俞敏先生曾经在黎锦熙先生领导的大词典编纂处工作过一段时期,亲自参与了词典的编纂实践,因此在词典编纂方面也提出了一些建议。他借用英国人塞缪尔·约翰逊的观点认为“编写词典不仅是科学,而且是艺术”。他认为编写词典的一个难点就是多义词的义项处理问题。对于“如何下定义分义项”,俞敏先生赞成国外学者依历史原则、揭示词义发展演变的方法来编大型语文辞典的观点,不赞成“由编者定几条基本意义,然后所有意义想办法归到这条底下。”的方法来给词典分义项的做法。他结合自己编纂词典的亲身经历,以“打”字为例,提出在编纂辞书时“总起来说,(1)分义项可以利用同义词;(2)排义项可以在必要的时候分层”。而后在1991年的《“打”雅》中他更详细地以“打”为个例,将“打”的义项一共分七个,每个义项下面分了层次(1a~1j;3a~3h;4a~4d;5a~5d;6a~6d;7a~7b),实践贯彻了排列义项要分层次的方法。这实际上和胡明阳先生提出被大家普遍接受和认可、并为后来学者称之为“断层分区法”的原则是相通的,即“义项在多义词的整个词义系统内部是相对独立的,但义项之间又有联系,因此原则上应当在意义联系最薄弱的地方划分义项”。俞敏先生结合详实的个案,用通俗朴实的语言提出了词典编纂中义项概括和分立的原则,给我们当代的辞书编纂工作很多的启发。

2.古代汉语词汇实行按难度分层次教学

古汉语词汇教学在古代汉语的教学中占有重要的地位,因为古汉语词汇的理解是阅读篇目、理解文章的第一关。在语言的三要素中,词汇对社会变化反映最为敏捷,也是发展最快的。由于社会的发展、历史的变迁等因素影响,古汉语书面语词汇的词义和用法和现代相比发生了极大的变化。怎样使学生高效掌握古代汉语词汇的词汇意义和语法意义,是摆在教师面前的一个重要的教学命题。俞敏先生不仅是语言学家,还长期在一线执教,在古代汉语词汇教学方面也给我们提供一些宝贵的经验。他在教授王力的《古代汉语》教材时,就注意到了书中所列的100常用字和1200个常用词之间的差异,认为对这些常用字和词不能均等使用力气。他在其教研论文《古汉语词汇教学》中,比较了100个常用字之间的差异,将它们分成了八类:a全部或基本上和现代汉语字义相同的,占10%;b词义基本上和现代相同,但是词性比现代变化多的,占15%。c现代汉语完全不用但是意义简明好掌握的。只有在文章里随文解释一次,学生就能大概掌握它,占15%。他认为以上的40%的常用字不需要专讲。d词义比现代汉语多的,有些意义是难以自动推知的。e词性比现代多,词义也多。这些用法不是读者轻易能推知的。以上两类合计37%,这样的词应靠教师帮助来学习。f有些词基本上和现代汉语用法相同,但是假借用法很多或有不能引起联想的“别义”。这样的约占5%。g 有些词,现代不用,当时假借义很多,各义之间难找线索,这样的占6%。h有些词,词性词义都比现代多,而且假借义也多,约占12。以上三类合占23%,凡这样的词是不能靠讲授解决的,只有勤翻勤查才可以逐个逐步掌握。俞敏认为要对这八小类、三个层次的常用字教学用三种不同的方法解决,这体现了他将教学内容和目标层次化的分层教学的方法,对我们的古代汉语词汇教学,乃至所有课程的教学无不具有启发意义。俞敏在学术研究和教学中一直强调“一、要有学术个性、教学个性;二,做学问必须有自己的东西,有独创;三,把深刻的东西,用最通俗的话说明白,这才是本事”。他的古汉语词汇教学正是这种学术观和教学理念的反映。

二、俞敏词汇学研究的特点

(一)词汇研究具有语言类型学的前瞻性

语言类型学研究是近些年来兴起的热点,已有的大部分研究成果都集中在语法方面,其他方面尤其是词汇方面,语言类型学的研究相对较少一些,然而“语言类型学所追求的语言共性,主要就是不同语言要素之间跨语言的相关性”。[6]语言的要素自然包括三要素之一的词汇,相关性既包含相同点也包含差异点,这就要求我们在词汇学研究中也要有语言类型学的视野和眼光。俞敏学贯中西,既有扎实的传统语文学功底,又具备深厚的普通语言学理论,既懂英语、法语、德语、俄语等多种西方语言,又熟悉梵语和藏语,还了解粤方言、湘方言、闽方言、吴方言等多种方言,因此,他经常会自觉不自觉地将中西语言对比、梵汉对比、汉藏对比、北京话和方言的对比融入到词汇学研究中。这样的例子在俞敏的著作或论文中俯拾皆是。比如:

“什么叫‘细小格’呢?有些个语言里头有一种词尾,平常常往名词后头加,加上以后,就在原来那个名词的意思上头加上个‘小’的意思。咱们国内最流行的两种外国话—俄语和英语里头都有这种词尾……”[1]160

然后,他分别举到了俄语、英语、德语以及西藏语中的例子来说明这种“细小格”词尾。我们一方面不得不赞叹先生的学识渊博,另一方面也为俞敏超前的语言类型视野和眼光所折服。再如俞敏先生对词长和使用频率之间的关系进行了研究:

“原来语词这个东西,有这么个特性,就是说一个词的长短L跟他在成段的话里出现的RF成反比例(可不一定相称proportionate),RF越高的词,L越短。举例说吧:汉语的‘儿’‘们’跟英语中的is、am,因为用的次数太多了,磨得连一个音缀都不够了,倒过来说,越不常用的词也就越长。世上所有的语言的词汇都是用少数儿的极常用的小短字儿跟多数儿不常用的大长字组成”。[7]

以往词汇学研究中,很少有人关注到词长和使用频率的关系,俞敏先生不仅关注到汉语自身的特点,还举到了英语的例子,甚至上升到世界上所有的语言,这反映了俞敏先生在20世纪50年代就具有类型学的高瞻眼光,把汉语看作是世界语言一部分的大语言观。

(二)词汇研究和语音、语法、文字研究的彼此关照

就语言内部而言,词汇问题与语法、语音、文字以及修辞语用等方面都有着密切的关联。俞敏先生的词汇学研究,不仅仅着眼于词汇这一语言要素本身,而是将词汇和语音、语法等其他方面彼此关照,从更多的角度和方面对某一现象进行观察和分析,体现了他的语言系统观。

俞敏先生在《古汉语派生新词的模式》中提出了介音的有无、声母的交替、韵尾的交替3类11种派生新词的模式,将语音的研究和词汇研究相结合起来。俞敏先生的这种词汇观,对后来的四声别义研究、变调构词研究,都有启发和指导作用。他还谈到了语词的产生和文字形体之间的关系:

“本来只有一个语词,一般地说也只有一个形体。后来在某一阶段,新词派生了,新旧词合用一个形体。在第二阶段,有了两个形体了,可是分配不定,新形体也许记早出的语调。在第三阶段,两个形体分配定了。多一半是新形体表示新生的词。可是也有倒过来的。”[8]

重音是韵律学的重要的内容,俞敏先生认为汉语中有重音,而且在判定词的时候,重音作为重要的标准,他认为“只要用一个重音,就算一个单位”。这种观点实际上涉及了今天韵律学构词学中的两个基本事实:一个音步一个重音,一个音步一个单位。将重音和构词结合起来研究,这和我们今天的韵律构词是相通的,俞敏先生早在20世纪50年代就开始关注这一问题,具有很高的学术远见。

俞敏先生作为我国著名的语言学家之一,在词汇学方面有很多的研究和贡献,除了提出“化石语素”、“重音作为判断一个词的重要标准”、“汉语有形态”的观点,重视构词和构形之外,还关注俚俗语源问题、名实不符现象、称谓语的发展演变、词语与概念的关系等,这些对我们当下的词汇学研究都有重要的参考价值。他在词汇学运用领域的许多见地对我们的词典编纂、词汇教学也具有重要的指导意义。他的研究视野开阔,具有类型学的眼光,研究方法上中外、古今、普方相勾连,注重词汇、语音、语法之间的互动。语言诙谐幽默,好打比方,通俗易懂,极具个性和趣味。俞敏先生的学术精神、学术个性、研究方法永远值得我们继承和学习。