持续被动运动在桡骨远端骨折内固定术后康复中的效果评价

2021-04-06王少峰黄巧燕

王少峰,黄巧燕

(1.上海市金山区亭林医院 骨科,上海 201500;2.复旦大学附属金山医院 外科,上海 200540)

桡骨远端骨折是目前临床常见的骨折类型之一,近年来针对桡骨远端不稳定骨折逐渐偏向于手术治疗,且以切开复位的内固定手术方式为主。研究发现内固定术后患者常出现不同程度的腕关节部位肿胀,对伤肢的康复造成影响,改善患者腕关节部位肿胀及腕关节活动能力显得尤为重要[1-2]。通常临床针对腕关节活动能力受限、腕关节肿胀等问题采取的措施是被动或主动运动,如冰敷、抬高伤肢及肌内效贴技术等。骨关节持续性被动活动(continuous passive movement,CPM)是近年来临床应用较为广泛的康复技术之一,能有效改善伤肢肿胀、关节活动受限等问题[3-5]。本研究分析评价持续被动运动在桡骨远端骨折内固定术后康复中的运用效果,以期为此类骨折的术后康复训练提供一定的理论依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年6月-2015年12月于我院骨科门诊收治的桡骨远端不稳定骨折128例作为研究对象,入组患者均存在疼痛、腕部肿胀、腕关节功能受限等临床表现,且经X线检查等辅助措施确诊。

排除标准:⑴存在严重多发伤或双侧上肢骨折;⑵存在神经系统或运动系统障碍;⑶患有严重心脑血管疾病或恶性肿瘤等疾病。所有研究项目均征得患者及家属同意,且经我院伦理委员会批准。

入组患者均行内固定术治疗,根据随机数表法分为观察组(n=63)和对照组(n=65)。观察组63例,男 42例(66.67%),女 21例(33.33%);年龄 24~71岁,平均(38.25±8.74)岁;骨折原因:跌落伤 29例(46.03%),暴力伤 15例(23.81%),交通伤 17例(26.98%),其他伤 2例(3.18%);AO骨折分型:B2型11例(17.46%),B3型 18例(28.57%),C1型 22例(34.92%),C2型 8例(12.70%),C3型 4例(6.35%);闭合性骨折51例(80.95%),开放性12例(19.05%)。对照组65例,男45例(69.23%),女20例(30.77%);年龄 23~74岁,平均(39.81±9.02)岁;骨折原因:跌落伤31例(47.69%),暴力伤 13例(20.00%),交通伤 16例(24.62%),其他伤 5例(7.69%);AO骨折分型:B2型13例(20.00%),B3型20例(30.77%),C1型21例(32.31%),C2型9例(13.84%),C3型2例(3.08%);闭合性骨折 52例(80.00%),开放性 13例(20.00%)。两组患者在性别、年龄、骨折原因、AO分型和骨折类型等资料的比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 康复训练方法

对照组术后接受主动活动的康复训练治疗,术后第1天开始指导患者进行掌指关节的伸、屈训练及手指的活动,训练时间5 min/次,3~4次/d;随着患者疼痛感的减轻,术后第2~7天开始进行握拳、松掌及张手指等训练,训练时间8~10 min/次,3~4次/d;术后14 d内逐渐加强握拳、松掌、屈伸及张手指等训练,同时进行对指、对掌等训练,训练时间8~10 min/次,3~4次/d。患者术后康复训练的幅度及强度、握拳及按摩等力度逐渐加强,且以患者耐受为准,并逐渐增加患肢前臂及腕关节活动量。

观察组术后应用CPM机(生产厂家:杭州迈迪克仪器公司)进行持续被动康复性训练。将患肢置于CPM机,设定好活动范围及起始、终止的角度位置,将CPM机速度调至最小后开始进行训练。训练过程中逐渐加速,注意调节变速键时切忌用力过猛,速度以患者可耐受为准,随术后时间的延长逐渐增大伤肢的活动范围,治疗周期为14 d。

临床在应用CPM机对骨折患者术后早期进行恢复训练时还应注意对其进行心理疏导,术后早期大多数患者因担心疼痛、伤口延缓愈合等问题拒绝活动,医生应向患者详细说明CPM机治疗原理及应用意义,训练时注意帮助患者采取适宜体位,在相对放松的情况下进行,同时还应注意保持机器与骨折部位的同步活动,避免出现骨折部位与机器分离而出现关节活动度增大等问题,加重患者心理负担,降低患者治疗依从性。训练过程中还应密切注意患者切口状况及肢体的感觉、运动情况,当出现感觉运动障碍、肢体明显肿胀等问题时,应及时向主管医生汇报,采取相应措施及时处理。

1.3 观察指标

比较两组患者康复训练效果及训练前后疼痛感的改善情况。

采用Gartland-Werley评分对患者腕关节功能进行评价。Gartland-Werley评价是缺陷评价系统,患者评分越高表明关节功能越差,可分为优、良、一般和差四个等级,0~2分为优,3~8分为良,9~20分为一般,21分及以上为差。

通过水槽法测定患肢肿胀程度。将患肢带上薄膜手套后缓慢伸入装满水的烧杯中,直至烧杯中水面达到最远端的腕横纹位置,使用量筒测量溢出水体积,重复上述操作3次,取均值即为患肢手的体积,再以同样方法测量患者健侧手的体积,差值即为患肢手的肿胀程度。

患者术后疼痛感采用视觉模拟疼痛评分法(VAS)进行测定。选择一把长度10 cm刻度尺进行测定。刻度尺0刻度为无痛,10刻度为极度疼痛。患者目测后在刻度尺上定点以反映疼痛程度。

术后随访1个月,观察两组患者骨折愈合情况,主要包括被动活动对骨折部位的影响,有无出现再移位、固定松动、愈合时间延长等问题。

1.4 统计学方法

本次实验数据处理选择SPSS 11.5软件包进行。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,进行t检验;计数资料采用n(%)表示,采用卡方检验进行比较,采用秩和检验进行等级资料比较;P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组康复训练前后Gartland-Werley评分比较

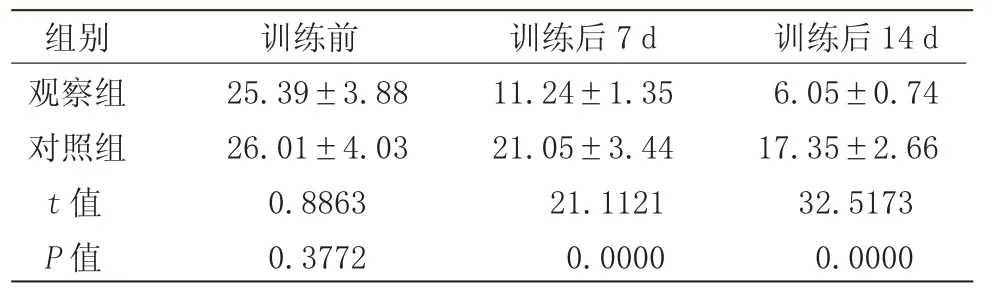

两组康复训练前Gartland-Werley评分无明显差异(P>0.05),训练后观察组Gartland-Werley评分改善效果更明显,腕关节功能恢复效果更佳(P<0.05,表 1)。

表1 两组康复训练前后Gartland-Werley评分比较(±s,分)

表1 两组康复训练前后Gartland-Werley评分比较(±s,分)

组别 训练前 训练后7 d 训练后1 4 d观察组 2 1.1 2±3.5 8 6.5 4±1.2 0 2.0 1±0.1 6对照组 2 1.0 1±3.4 4 1 4.6 6±3.0 2 7.9 9±2.8 4 t值 0.1 7 7 3 1 9.8 7 2 9 1 6.6 8 5 3 P值 0.8 5 9 6 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0

2.2 两组康复训练前后伤肢肿胀情况比较

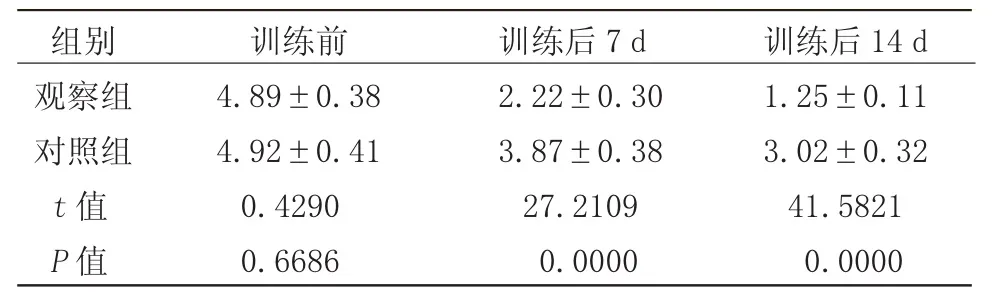

两组康复训练前伤肢肿胀程度无明显差异(P>0.05),训练后观察组消肿效果更明显(P<0.05,表 2)。

表2 两组康复训练前后伤肢肿胀情况比较(±s)

表2 两组康复训练前后伤肢肿胀情况比较(±s)

组别 训练前 训练后7 d 训练后1 4 d观察组 2 5.3 9±3.8 8 1 1.2 4±1.3 5 6.0 5±0.7 4对照组 2 6.0 1±4.0 3 2 1.0 5±3.4 4 1 7.3 5±2.6 6 t值 0.8 8 6 3 2 1.1 1 2 1 3 2.5 1 7 3 P值 0.3 7 7 2 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0

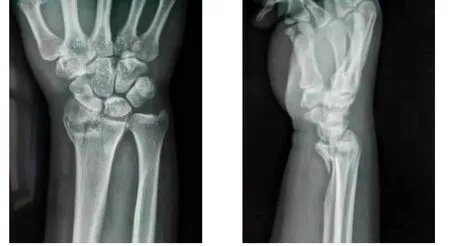

2.3 两组康复训练前后VAS评分比较

两组康复训练前VAS评分无明显差异(P>0.05),训练后观察组VAS评分改善效果更明显,疼痛感明显减轻(P<0.05,表3)。

表3 两组康复训练前后VAS评分比较(±s,分)

表3 两组康复训练前后VAS评分比较(±s,分)

组别 训练前 训练后7 d 训练后1 4 d观察组 4.8 9±0.3 8 2.2 2±0.3 0 1.2 5±0.1 1对照组 4.9 2±0.4 1 3.8 7±0.3 8 3.0 2±0.3 2 t值 0.4 2 9 0 2 7.2 1 0 9 4 1.5 8 2 1 P值 0.6 6 8 6 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0

2.4 两组随访情况比较

随访1个月比较发现:对照组发生再位移3例,固定松动4例,骨折延迟愈合4例,并发症发生率为16.92%;观察组发生再位移2例,并发症发生率为3.17%。两组随访情况比较观察组显著优于对照组(P<0.05)。

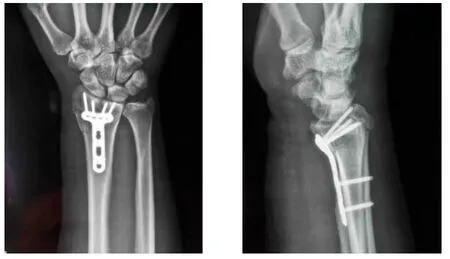

典型病例:患者 男,40岁,因交通事故伤致右腕部肿胀,活动受限2 h入院。常规血液检查项目均未见明显异常,诊断:右桡骨远端骨折(巴尔通掌侧骨折)。患者于术后24 h开始应用CPM机进行持续被动康复性训练,将伤肢置于CPM机,设定好活动范围及起始、终止的角度位置,腕关节掌屈范围0°~90°、腕关节背伸 0°~70°、前臂旋前范围 0°~90°、前臂旋后范围0°~90°,将CPM机速度调至最小后开始进行训练,以活动范围内不痛为原则。训练过程中逐渐加速,速度以患者可承受为准,随术后时间的延长逐渐增大伤肢的活动范围,治疗14 d。患者治疗前Gartland-Werley评分24分,水槽法测定伤肢肿胀程度为 29.3,VAS评分 6分;治疗后 7 d Gartland-Werley评分6分,水槽法测定伤肢肿胀程度为10.8,VAS评分3分;治疗后14 d Gartland-Werley评分1分,水槽法测定患肢肿胀程度为4.2,VAS评分1分(图1-4)。

图1,2 术前正侧位X线片

图3,4 术后正侧位X线片

3 讨论

桡骨远端骨折是目前临床常见的外科骨折之一,由于桡骨远端解剖结构相对特殊,骨折易引起该部位解剖结构的改变,对不稳定型骨折来说,会出现桡骨缩短、关节面分离及局部稳定性的丧失等问题,若在短时间内未能得到有效治疗,易出现身体伤残等严重后果。此外由于骨折部位存在明显的肿胀,易出现再次移位等问题,导致继发性疼痛、创伤性关节炎及腕关节功能障碍等问题[6-8]。随着近年来医疗事业的飞速发展,手术治疗桡骨远端骨折的方案得到临床肯定,对桡骨远端不稳定型骨折的手术治疗通常采取内固定治疗方案,通过手术方式开放骨折部位,复位后使用T型解剖接骨板锁定骨折部位,同时具有支撑作用,保证复位后骨折端的稳定性及关节面的生理状态,促进骨折端的愈合和腕关节功能的恢复[9-11]。

近期研究表明,桡骨远端骨折后行内固定治疗易导致腕关节活动受限,给患者工作和生活造成严重不便。主要原因在于伸腕装置的损伤或骨折导致的关节面受损,此外骨折后关节制动还会引起上述问题的进一步恶化[12]。有报道指出,内固定治疗会造成患者腕关节制动,导致腕关节僵硬等问题的出现,不利于术后关节功能的恢复,因此术后早期康复训练对避免内固定术后关节僵硬等问题的发生至关重要。术后早期关节内外软组织未出现粘连或已粘连组织机化程度较低,早期训练难度较小,对提高关节恢复速度效果明显[13-14]。但由于患者术后早期疼痛、担心伤口愈合延缓等原因通常拒绝主动进行关节功能的恢复性训练,且常规术后康复训练效果不佳,术后早期的康复训练仍是制约关节功能改善的重要因素,CPM机在临床的应用有助于这类问题的改善[15]。

CPM机的理论基础是持续性被动训练理论,该仪器可通过模拟人类自然运动时的状态来激发人类运动的原在动力,借助组织的代偿作用,帮助骨折患者进行术后的关节恢复训练。关节周围部位骨折术后进行早期持续被动活动可有效增强关节软骨的代谢和营养,提高关节软骨损伤修复的速度,刺激骨膜软骨细胞的形成,形成新的软骨,促进患处关节滑液及血液的循环,有效缓解患处肿胀、关节粘连及术后疼痛等问题的发生,改善患者关节活动能力[16]。同时,CPM机对患者肿胀的消除和伤口的愈合均有明显的促进作用,患者治疗时肌肉处于未收缩状态,防止术后骨折部位移位的剪切力产生,避免出现松动及骨折再次移位等问题,早期持续被动运动还能有效提高受损关节处各肌群的收缩能力,提高肌群对关节的稳定效果。相对于传统的术后康复方案,早期持续被动活动治疗对关节周围部位骨折患者术后恢复关节功能、避免关节强直及改善关节活动度等均具有良好的效果,可促进局部血流循环,有效缩短手术切口的愈合时间,避免静脉血栓形成等诸多并发症的发生[17-18]。

我院研究也表明,相对术后早期主动康复训练来说,应用CPM机进行早期持续性被动活动对患肢腕关节功能的改善效果更佳,伤肢消肿快,手术疼痛得到明显缓解。分析原因在于CPM治疗能增强关节软骨的代谢活动,关节软骨营养充足有助于受损组织的修复,达到消肿和加速伤口愈合的效果。同时CPM治疗还能有效刺激机体关节软骨的形成,有助于腕关节功能的恢复。术后随访结果也显示CPM治疗并发症较少,能有效避免术后康复治疗时再移位、固定松动、骨折延迟愈合等问题的出现,安全性更高。因此我院认为持续被动运动对桡骨远端骨折内固定术后康复有良好的促进作用,消肿、缓解疼痛效果佳,能有效改善患者腕关节功能,安全性高,值得临床推广使用。