闭合复位结合经鹰嘴旁克氏针内固定治疗小儿肱骨髁上骨折疗效观察

2021-04-06崔邦胜陈棉智郭锋冯锡文张志辉

崔邦胜,陈棉智,郭锋,冯锡文,张志辉

(广州中医药大学顺德医院 骨伤科,广东 顺德 528300)

小儿肱骨髁上骨折常见于4~6岁的儿童,大约占儿童肘部骨折的30%~40%[1]。肱骨髁上骨折的目前治疗方法有手法闭合复位、杉树皮夹板或石膏外固定、闭合复位经皮克氏针内固定及切开复位内固定[2]。由于该部位为关节位置且常涉及骨骺的损伤,若治疗不当容易导致肘部骨骼发育异常,遗留肘关节僵硬、肘外翻和内翻畸形、神经血管损伤等严重并发症[3]。2015年9月-2018年6月我们在临床实践基础上,根据骨折特点,采用了闭合复位及经鹰嘴旁克氏针内固定治疗小儿肱骨髁上骨折,随访取得满意的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组20例,男15例,女5例;年龄4.5~13岁,平均7.5岁。均采用闭合复位后经皮交叉克氏针内固定治疗,其中肱骨内侧采用经鹰嘴旁经皮克氏针内固定方式。骨折分型:伸直型16例,屈曲型4例。依据肱骨髁上骨折的Garland分型:GartlandⅡ型骨折7例,GartlandⅢ型骨折13例。所有入组患儿术前经过术者检查,确认无合并神经及血管损伤,全部为闭合性损伤。伤后至就诊时间1~36 h,其中13例在入院当天即行了急诊手术处理。

1.2 治疗方法

采用复合静脉麻醉或臂丛神经阻滞麻醉,患儿仰卧位,维持患肢外展位,常规做术区的皮肤消毒及铺巾。根据X线片提供的骨折移位情况先进行骨折的手法整复,屈肘90°,前臂旋后位,一助手握住上臂的近端,术者的一手握住前臂,另一手的拇指及示中指分别置于肘部的内外髁处,维持屈肘90°位,然后持续向远端牵引先纠正重叠短缩移位,通过牵引后使肘关节周围的软组织内夹板张力作用纠正相应部分的侧方及前后移位。通过牵引手法后可以看到肘前方的软组织皱褶情况消失,在维持牵引的情况下进一步行前后及侧方的挤压手法纠正前后及侧方移位,最后尽量屈曲肘部至最大位置,同时依据复位宁桡偏不尺偏的原则,在屈肘的同时可使骨折远端略桡偏,从而利用尺侧的肌肉组织张力作用彻底地纠正尺偏。

固定时先选择在肱骨外髁后外侧处经皮穿入两枚克氏针,为保障固定的稳固性,克氏针需穿出对侧骨皮质少许,两枚克氏针在肱骨髁的近端肱骨干上交叉形成30°~40°角。然后进行肱骨内侧的克氏针固定操作,先用拇指触及鹰嘴内侧,在尺神经沟处将内侧皮肤及皮肤下的尺神经一起向内侧推并压紧固定内侧的软组织。克氏针紧贴拇指前方外侧进入肱骨内侧皮质,并经过髓腔穿至肱骨的外侧皮质内。克氏针固定操作完后,在C型臂X线机透视下检查骨折对位情况及克氏针固定情况,在确认骨折对位好及内固定合适后,再轻微被动屈伸活动肘部,检查确认肘关节活动无障碍后,于皮外剪断针尾,折弯。屈肘约90°,前臂中立位进行石膏托外固定。一般在术后第3周即可将石膏去除,定期进行X线复查,了解骨折端的对位及骨痂生长情况。复查骨折端对位良好后,个性化指导患儿行肘关节屈伸锻炼,开始活动幅度要轻微,避免粗暴的被动活动,以免造成异位骨化。骨折愈合后拔除克氏针,一般为术后4~6周。

1.3 评定标准

本组病例结果参照Flynn肘关节临床功能评定标准进行功能评估[4]。优:肘关节屈伸受限<10°,内翻<5°;良:肘关节屈伸受限11°~20°,肘内翻在6°~10°;可:肘关节屈伸受限 21°~30°,内翻 11°~15°;差:肘关节屈伸受限>30°,肘内翻>15°。

2 结果

本组患儿平均住院3 d(1~4 d)。18例获得了6~12个月随访,平均8.5个月,2例失访。所有随访病例肱骨髁上骨折全部愈合,愈合时间为4.5~8.5周,术后均未见Volkmann缺血性挛缩症现象,无尺神经麻痹,无骨化性肌炎及骨骺早闭;均未发生内固定克氏针松动、折断及肱骨髁内侧皮质劈裂、骨折移位。其中3例针眼处发生皮下渗液的浅表感染,经过伤口换药处理后得到控制。肘关节功能评定:优13例(55.6%),良 3(16.7%),可 2例(11.1%),差0 例(0%),优良率72.3%。2例失访患儿因家在外地,术后出院即返回了家乡。

典型病例:患者 男,11岁,因左肘部摔伤肿痛畸形1 h入院。查体:左肘部瘀肿,畸形明显,肘关节伸屈活动受限。诊断为左肱骨髁上骨折(Ⅲ型)。根据骨折类型,做好术前准备,急诊行左肱骨髁上骨折闭合复位克氏针内固定内侧鹰嘴旁穿针术。术后半年随访骨折顺利愈合,肘关节伸屈旋转活动好。患儿无疼痛感,外观无明显畸形(图1-8)。

图1,2 肱骨髁上骨折移位术前,III型肱骨髁上骨折

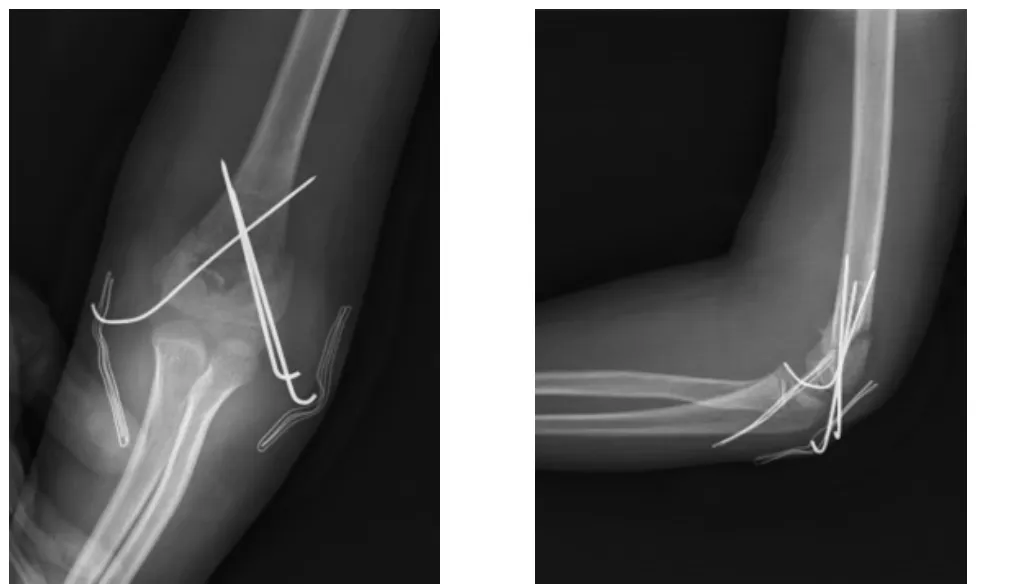

图3,4 闭合复位及经皮穿针术后

图5,6 肱骨髁上骨折术后3个月

图7,8 肱骨髁上骨折术后6个月随访肘关节功能

3 讨论

肱骨髁上骨折为儿童骨折中较为常见的外伤骨折,依据以往学者的相关经验,对于GartlandⅡ、Ⅲ型移位骨折,因其骨折端发生移位,同时伴有周围软组织的损伤,经过闭合复位后若仅仅依靠单纯的石膏托外固定治疗方式,大部分难以维持良好的骨折端对位,极易发生骨折端对位丢失、再次移位[5-6]。对于手术治疗,以往也有不少文献曾报道行切开复位内固定的方式[7-8],达到解剖对位的目的,但却忽略了切开复位内固定手术方式对周围软组织的激惹,增加了对骨折端软组织的再次损伤,术后造成骨折端周围软组织出现瘢痕粘连或骨化性肌炎,最终不同程度地影响肘关节的伸屈、旋转等活动功能。因而又有学者对小儿肱骨髁上骨折的切开手术方式提出严格的手术指征,认为切开复位手术方式只适用于开放性骨折,需血管神经探查及不可复性骨折[9]。目前对于小儿肱骨髁上骨折的治疗,基本主张零切开闭合复位经皮穿针内固定做为首选方法[10-11],闭合复位经皮穿针的固定方式减少了对骨周围组织的损伤,使骨折端易于愈合,肘关节的功能恢复好,减少患儿痛苦及感染机会,临床效果满意。但是在受到暴力损伤后,患儿的肘后往往肿胀明显,体表的骨性标志难以触摸,在复位后行肱骨内髁处经皮克氏针内固定的病例中,有部分学者报道术后发生尺神经损伤、尺神经麻痹现象[12-14],临床上也证实了尺神经损伤与在肱骨髁的内侧进针点有关。目前对于肱骨髁上骨折的内侧穿针位置,大部分学者采用肱骨内髁为入针点[15-16],因肱骨远端内侧前倾的生理倾斜角度,尤其对于一些缺乏经验的医师,常导致穿针不能顺利穿至对侧的骨皮质,或部分肱骨远端内侧骨质劈裂而导致固定不牢靠。因此我们在治疗小儿肱骨髁上骨折闭合复位经皮穿针时,在其内侧采用经鹰嘴旁入路穿针方式。

3.1 该术式内侧穿针的特点

鹰嘴解剖位置较表浅,容易触及,用拇指触及鹰嘴内侧的体表解剖标志,在尺神经沟处触及尺神经,先将内侧皮肤及皮肤下的尺神经一起向内侧推并压紧固定内侧的软组织。克氏针紧贴拇指前方外侧进入肱骨内侧,从而避免术中对尺神经的不必要损伤。此种穿针法的体表标志相对于肱骨内上髁处容易触及;由于进针点较靠近肱骨的中心点,故相对容易穿入对侧的皮质,减少了反复的穿针操作,缩短了手术时间。

3.2 该术式优点

⑴本术式仍然采用内外侧的克氏针经皮交叉固定,固定的稳定性好;⑵肱骨内侧采用紧贴鹰嘴旁内侧的穿针方法,其进针点的骨性解剖标志位于皮下,入针点定位表浅可触及,且穿入对侧骨折断端皮质的操作容易,减少了反复穿针操作及透视的次数,缩短了手术时间;⑶对于肱骨内侧壁粉碎型的骨折,其内侧壁骨质不稳定,故在行肱骨内上髁穿针的内侧固定常易发生退针或骨折端位置丢失的现象,通过鹰嘴旁内侧置针,该进针点是相对在肱骨干的中心位固定,对于固定骨折远端的骨质较多些,这种固定方法更加牢固,不易发生内固定失效。

3.3 注意事项

鹰嘴旁内侧穿针点的最佳位置在内上髁与外髁的连线上,若其进针点在连线的近端,极可能导致远端骨折端骨质固定较少,固定欠牢靠;若其进针点在连线的远端,因其较靠近肱骨滑车的关节面,容易影响肘关节的屈伸活动。

综上所述,通过本组病例的治疗结果分析,对于儿童肱骨髁上骨折的治疗,在进行闭合复位后,其内侧采用经鹰嘴旁入路穿针内固定方法是安全、有效、容易的操作,固定更为可靠,值得临床推广应用。