江西苏区红色广播再考辨

2021-04-02孔丽娟

孔丽娟

【摘要】学界对于江西苏区是否存在口语广播的问题多有争论。本文从技术设备、人员构成、当时形势等历史的实际情形中探究江西中央苏区的无线电通信和电台广播业务问题,认为上世纪30年代的江西苏区不存在开办口语广播的可能性。而此前的研究者之所以提出江西苏区存在口语广播的观点,关键在于没有厘清文字广播和口语广播的关系,且在史料的挖掘和解读上存在误区。

【关键词】江西苏区 红中社 可能性 文字广播 口语广播

【中图分类号】G223 【文献标识码】A

近年来,学界关于江西中央苏区红色中华新闻台(红中台)是否开办口语广播业务存在一定争议。瑞金红色收藏研究者严帆在其著作中明确指出,苏区时期“已经有了无线电播音”;①刘卫国、刘照龙等同志亦撰文表示,瑞金应是人民广播的发源地。②然而,中国传媒大学教师庞亮从信息传播的对象、方式、途径、范围和效果等各个层面论证红中台并非媒介意义上的广播电台。③ 赵玉明教授等根据历史资料和证据间的相互印证,也对红中台是口语广播电台的看法提出质疑, 认为“江西苏区存在口语广播”的观点需要进一步论证、核实。④

本文认为,就目前已发掘的史料来看,苏区红色广播电台的业务主要是军事通信和收发摩尔斯电码新闻(摩尔斯电码也被称作摩斯密码),即开展了文字广播业务,但并未开办口语广播。因此,准确地说,江西瑞金是我党在苏区开展无线电通信事业的发源地,却不能称为人民广播的源头。

一、缺乏必要的技术和设备条件

相对于无线电通信业务,口语广播需要更复杂的技术、设备支持。开办文字广播只需一部收发报机即可实现。而口语广播则需要更稳定充足的电力支持和功率更大的电台、发射机等配套设备。

为了解开办口语广播至少需要何种物质条件,我们选取于1940年底开播的延安新华广播电台作为对照。当时,延安能够开办口语广播,最关键的因素是周恩来同志从苏联带回的一台广播发射机。同时,为解决电力问题,他们以一辆废旧汽车引擎带动发电机供电。尽管如此,延安新华广播电台的口语广播仍因设备和电力问题历尽曲折。在首次试播中,电台的播音效果也没有达到基本要求,甚至烧坏了两根电子管,原因就是电源不足、电压不稳定。随后,中央另将两台废弃苏式汽车调配给电台,用木炭炉煤气代替汽油带动马达,初步解决了电力问题。然而,1942年夏,电台因木炭炉发生故障连续停播了三天。1943年春,发射机上的大型电子管损毁,暂时无法进行更换,电臺的口语广播节目只得停办。

直至1945年9月,中央军委三局的同志对发射机再次进行组装,并将原来的木炭炉和汽车引擎发动机同时安装,交替使用,使发射机的电源有了多重备份,才保证了供电的相对稳定。随后,延安新华广播电台才正式恢复口语播音。

另外,从文字广播与口语广播的传播流程来看,二者也有很大不同。

我们可以从中发现几个重要问题。

首先,1931年的苏区没有发电厂,军事用电基本依靠直流发电机、手摇发电机等提供电源,供电能力较差,且不稳定。

其次,苏区照明设备匮乏,灯泡极少,供应不足。苏区最高领导集体仍无法使用电灯,日常照明只能以菜油灯、煤油灯等替代。

最后,军委通信材料厂条件艰苦,设备简陋。材料厂的主要任务是为收发电报、苏区照明、直流发电等提供技术支持,未能进行更复杂的机器组装和改良探索。

因此,上世纪30年代的中央苏区,面对蒋介石集团的军事、经济封锁,物资匮乏,电力资源稀缺,与延安时期相比,中央苏区本身缺乏足够的物质条件开办并维护一座口语广播电台,也没有能力在艰苦的“反围剿”斗争中从苏区以外获得更多的技术和设备支持。

二、缺乏符合基本标准的播音员

在人员结构上,播音员是开办口语广播的核心要素之一,必不可少。通常情况下,电报通信对报务员的知识水平要求不高,但口语广播对播音员的文化水平和国语水平要求较高。

1931年1月苏区无线电队成立后,中央决定抓紧培训无线电人员,举办了红军第一期无线电培训班。朱德、毛泽东亲自签发了《调学生学无线电》的命令,其中对学员的文化要求是:“需有高等小学毕业或相当程度者,最低限度须粗识文字及有些常识者。”⑨

至于播音员,由于暂时没有发现30年代苏区播音员相关记载的材料,不妨从同时期国民党招考播音员的条件和40年代北平新华广播电台播音员的任职资格中略窥一二。

1935年,国民党“中央广播无线电台管理处”在南京招考播音员时,对报考者的资格有如下要求:

凡本党党员具有左(下)列资格者,得报名投考。

甲、年在廿二岁以上三十五岁以下者。

乙、大学文理科毕业或大学音乐系毕业,而于文学或英文特长者。

丙、口齿清朗,国语纯正,而报告时语气能抑扬疾徐适得其当者。

丁、对于史地时事常识丰富,且娴习物理化学者。⑩

而1949年北平新华广播电台对播音员的要求则是:

1.历史清白政治可靠者

2.能操流利之普通话,音色清晰者

3.具有高中文化程度

4.有一定的政治水平?

对比来看,国共两党对播音员的受教育程度要求略有不同,但均格外看重其国语水平。新华台早期的播音员“有较好的语文基础、政治基础和语言基础,她们都能说国语(普通话)”?。因此,以延安时期的播音员为标准,若江西苏区需要开办口语广播业务,其播音员至少应具有相当于高中或初中以上文化水平,且能够说较为流利的国语。

当时的国语以北方官话为基础,国音以北京音为标准。我国大约有七大方言区,除北方官话外,南方另有客家方言、湘方言、赣方言、吴方言、粤方言、闽方言六种复杂方言。相比于北方官话区,南方方言复杂多变,国语普及程度相对较低。

苏区时期的红军战士多为湘赣粤地区子弟,恰好生长于南方方言区,且多为农民出身,普遍受教育程度较低。当然,经过选拔,参加无线电培训班的学员应为红军队伍中知识水平较高者,但即便如此,多数学员仍只是具有初小毕业或高小肄业文化水平。而从国民党军队中脱离后参加红军的电台工作人员如王诤、刘寅、朱虚之等,亦多为江浙沪赣籍人士,国语发音亦不标准。因此,若要从红军队伍中直接抽选具有一定文化程度且口齿清晰、国语发音标准的战士作为电台播音员,几乎不可能。同时,江西苏区时期,我党也并不具备培训电台播音员的条件。

三、缺乏口语广播所必需的工作环境

南昌起义后,国共两党斗争日趋尖锐。自毛泽东同志领导秋收起义到创建江西中央革命根据地,红军同国民党进行了五次“反围剿”斗爭,直至1934年10月被迫进行战略转移。显然,当时严峻的斗争形势也无法为苏区开办口语广播提供安全稳定的工作环境,而苏区红色广播的主要任务就是进行军事通信。

1931年11月7日,中华苏维埃第一次全国工农兵代表大会在江西瑞金召开。无线电队工作人员将大会新闻稿以“红中社”的电头呼号“CSR”(即Chinese Soviet Radio的英文缩写)用摩尔斯电码播发出去,对外报道了此次大会盛况。一般而言,此次播发被视为红色中华通讯社诞生的标志。至于红中社的诞生是否同时意味着红中台的诞生,学界尚有争议。目前可以肯定的是,红中台在行政上归中革军委领导,其机务工作和电台人员由无线电总队保障和调配,新闻业务由红中社领导管理。

无论红中台在何时真正“成立”,不可否认的是,自1931年初红一军缴获国民党军一部半电台,王诤、刘寅等参加革命后,红军便开始着手创建无线电通信。毛泽东、朱德等领导人高度重视无线电工作,亲自接见、鼓舞电台工作人员;1931年1月,红军第一个无线电队成立,随后举办了第一期无线电培训班;5月,无线电队升格为总司令部无线电大队。

在苏区电台的工作中,无线电大队的同志起着关键作用。当时,无线电大队的工作主要有三方面:沟通与党中央的无线电通信联络;进行无线电技术侦察;收发明码电讯新闻,协助创建并配合红中社工作。苏区电台的主要任务是:破译敌台密码,获取电报信息;抄收并翻译国内外通讯社明码新闻,向外播发红中社新闻,打破蒋介石对苏区的信息封锁。

必须指出的是,红中社所抄收编译的新闻稿,主要作为内参印刷出版(即《无线电材料》),目的是使苏区领导同志及时获取外部的信息。而红中社向外播发的新闻主要是被中共地下电台和各根据地电台抄收,在我方《红旗周报》等刊物上登载。因此,苏区电台的主要任务是服务军事斗争和苏区建设。相较于大众传播意义上的编辑和记者,无线电大队的战士首先是更多地承担了红军通信兵的职责。

红军举办无线电培训班后,毛泽东同志亲自到班上讲课,称赞无线电台是革命的“鲁班石”:“我说这个无线电台简直就是千里眼、顺风耳!我们在井冈山和赣南闽西打了许多仗,深感红军的通信联络太原始了。由于没有电台,就好像缺少鲁班石一样。”?毛泽东解释到,所谓鲁班石,就是桥洞脊梁处一块坚固合适的嵌石,能够确保桥梁安全稳固。“现在,革命气势汹涌澎湃,这里要点火种,那里要点火种,全国十多块被分割的革命根据地,都要靠无线电从空中架起一座桥梁把它们连结起来……红军缺少了无线电,就好比缺少了鲁班石一样。”?

毛泽东强调了无线电台在促进党内军内信息流动中的重要作用,表明他将无线电通信看作红军革命斗争中相当重要的组成部分,是革命的星星之火终成燎原之势的重要保障。因此,在苏区红军艰苦卓绝的“反围剿”斗争中,确保情报信息顺利流通、服务军事斗争、壮大红军力量是苏区电台的首要任务。

至于苏区是否开办口语广播,须知,维持一座口语广播电台需要消耗巨大的人力物力资源,需要稳定安全的工作环境。然而,自1931年初红军获得一部半电台后,直至9月,无线电人员历经千辛万苦才终于和当时在上海的党中央取得第一次通信,其间还要不断躲避敌人的军事进攻。在这样的艰难环境中,苏区的红色广播是难以开办口语广播业务的。

四、江西苏区红色广播是文字广播——摩尔斯码新闻电报

既然苏区在事实上不具备开办口语广播的可能性,那么严、刘等同志所提出的证据又作何解释呢?笔者认为,此前的研究者未能从历史的实际语境中理解“广播”概念及内涵的发展演变,混淆了文字广播和口语广播的关系,且在史料的挖掘和解读上存在误区,才导致判断失误。

(一)“广播”的内涵

所谓广播,即“广而播之”。现代意义上的“广播”乃是舶来品,其英文radio最初做动词指“用无线电发送”,做名词即无线电、电报、发报机,随后引申出广播、电台等词义。可见,中文意义上的广播,更多地强调传播的效果;而产自西方的radio天然与无线电紧密联系,侧重传播的方式。

因而,当西方的radio进入近代中国,“广播”一词的含义虽得到扩充,但也常常做模糊化处理。近代广播常与无线电、电报、电台、通信、电讯等混淆使用。赵玉明等在《广播电视辞典》中对“广播电视”作如下定义:泛指通过无线电波或导线向广大地区或特定范围传播声音、图像节目的大众传播媒介。按传输方式分为无线广播和有线广播。只播送声音的,称为“声音广播”,同时播出声音和图像的,称为“电视广播”,简称电视。?可见,现代意义上的“广播”,往往特指声音(口语)广播。因此,当研究者以今人对广播明确定义之眼光来审视近代模糊不清的“广播”概念时,将不可避免地出现误读和误判。

(二)文字广播和口语广播

无线电传入中国后,利用无线电台(发报机)传输讯息逐渐成为大众传播的重要方式——广播。若电讯可以按照标准电码(通常是摩尔斯电码)进行解码,是为明码广播。反之,若电码并非公开的摩尔斯电码,且只在发送方与特定的接收方之间共享,则为密码广播。

明码广播有两种传播方式。一是当时广泛使用的文字广播,即通讯社提供的以摩尔斯电码为编码系统的明码新闻电报业务。二是通过报话台直接语音传播摩尔斯电码。这种方式虽然也传播声音,但传播的内容仍然是摩尔斯电码,与此后出现的口语广播难以相提并论。口语广播则与今人所理解的“广播”含义相同。

延安新华广播电台成立后,中央文件中的“通讯社广播”“接收广播”仍通常指文字广播,口语广播需单独指出。如“最好每月还能供给一二篇适用于口语广播和英文广播用的通讯,以为专门对外宣传的材料”。?而在涉及30年代苏区广播的史料中,则尚未发现提及“口语广播”的内容。

(三)对已知史料的再分析

厘清了文字广播和口语广播的关系,我们便可以对严帆、刘卫国等同志提供的“证据”进行恰如其分的阐释。

1.物证

在物证方面共有三份,均为民间流散文物,目前已不见其原件。我们姑且认为其证据为真品。

第一份是用稿通知单:“《红色中华新闻台用稿通知单》XX同志:你的稿件已经于一九三三年X月X日在红色中华新闻台《赤都新闻》《红色中华》栏目中采用播出,欢迎你继续踊跃向本台投稿,随信奉赠赤色邮花X枚,请予查收。此致,赤色的敬礼!中华苏维埃共和国红色中华新闻台编辑部(公章)。公元一九三三年X月X月。”?

显然,文中的关键词为“栏目”“播出”,严帆等研究者据此认为红中台已经形成了较为规范的广播节目编播体系。显而易见,“栏目”和“节目”并不能划等号,仅凭“栏目”一词并不能证明当时播出的广播即为口语广播。

第二份是邮政总局1933年10月发出的第36号通知:“中华苏维埃共和国邮政总局通知(中邮字第36号通知)红色中华新闻台:最近,江西、福建两省邮务局报告,各县有许多寄往你处的稿件均未贴邮花,作了邮资免费件处理,致使出现邮件管理混乱的现象,有违中执委的训令。为统一邮政,在确保新闻电台稿件邮寄的原则下尽量节省经济,减少浪费,特函告你台,应严格限制邮资免费信件,来我局办理有关手续,最好的办法是由你台统一到我局办理领取手续,通知。此致,苏维埃赤色的敬礼!中华苏维埃共和国邮政总局。公元一九三三年十月。”?

通读这份通知单的全文,只能得出结论:部分地区向红中台邮寄稿件。至于邮寄人、稿件内容是什么则全然不知。刘卫国同志就此提出:“当时红色中华新闻台的稿源比较丰富,宣传较为活跃,而且通讯员稿件可以免费邮寄。”但仍经不起仔细推敲。

第三份是红中台1933年12月20日给中共苏区中央局的报告。全文如下:“中央局宣传部:苏维埃军民盼望已久的第二次全国苏维埃代表大会即将在赤色京都瑞金召开,为了广泛宣传红色苏维埃共和国诞生以来的伟大成就,极大地鼓舞我百万苏区军民,同时让全中国乃至全世界劳苦大众都能及时迅速地了解我红色中华建国两周年来前进的声音,经我台第三十六次编务会议研究,决定于一九三四年初‘二苏大会召开期间进行广播电台专题宣传活动,一是利用无线电总队各台向白区播发通讯专电;二是用本台播报室开展各种内容生动活泼的播音宣传。拟在瑞金增设喇叭播音器材,扩大宣传效果,此计划妥否?中央对此有何具体指示和要求?请及时批示为盼。特此报告。中华苏维埃共和国红色中华新闻台(公章)。公元一九三三年十二月十日。”?

显然,“拟在瑞金增设喇叭播音器材”恰好有力地说明了当时红中台没有开办口语广播所需的必要设备,仅是向上级提出初步计划,希望能够增设之。至于此后苏区中央局是否真的为红中台增设了喇叭等播音器材,“二苏”召开时红中台又是否实现了“活泼生动”的宣传效果,均为未知。若就此认定“在这以前已有了口语广播”,似乎过于牵强。

2.书报记载

至于书报记载,主要有兩份,均为严帆同志在《中央苏区新闻出版印刷发行史》中所引用。

第一份是毛泽东同志1934年4月的《关于日本声明书的谈话》,署名红中社,此文被收入1935年由苏联外国工人出版社出版的中文版《苏维埃中国》第二集之中,内有一注释称:“此处缺少两句,因无线电播音听不清。”严帆称“此谈话由红色中华新闻台对外播发,中共驻共产国际代表团也抄收了这份电稿。由于地处瑞金的红色中华新闻台‘无线电播音听不清,致使文稿缺记两句,因而当时在记录稿上进行了加注”。?

第二份是1936年1月在巴黎出版的《救国时报》第9期、10期刊登的《毛主席在中央苏区广播电台上与法国记者的谈话》。严帆称:分析此文应是中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东在瑞金利用广播电台就中国红军抗日问题向法国记者发表的谈话,后在《救国时报》上发表。严帆在其书中指出:“这两份珍贵的历史文献,说明瑞金当时已经有了无线电播音”。?

笔者对以上两份材料进行了核查和分析,结论如下:

笔者并未看到1935年在苏联出版的《苏维埃中国》第二集原件,但在1957年中国现代史资料编辑委员会翻印的《苏维埃中国》一书中证实了这篇署名红中社的谈话资料,并在《红色中华》报1934年4月28日第4版发现了《毛泽东同志论日本帝国主义的阴谋》一文。该文内容与《关于日本声明书的谈话》大体一致。

显然,此则材料的关键词在于“播音”“听不清”。如前所述,通过报话机也可以传播声音(摩尔斯电码),因而“播音”并非口语广播的专指。至于“收听”,据时任《红色中华》报社秘书长的任质斌回忆,“抄收英文报的同志……只靠自己的耳朵去听对方发出的电报讯号,听到一个字母就写一个字母”,“用这样的收音机收听对方发的电讯,本来声音就小,听不大清楚,再加上干扰,在冬天尤甚,有时简直听不见了”。?可见,这里的“收听”广播指的并非收听口语广播,而可能是电报的“滴答”讯息。因而,据此论证苏区开办口语广播,至少证据是不够充分的。

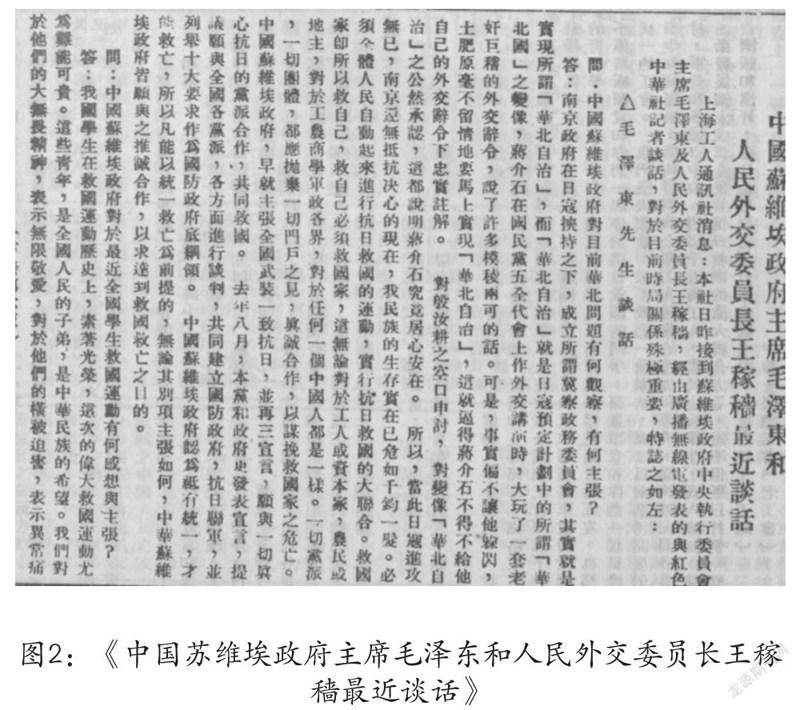

笔者通过查阅中国国家图书馆馆藏《救国时报》合订本,发现了严帆所引用的文章,但原文标题为《中国苏维埃政府主席毛泽东和人民外交委员长王稼穑最近谈话》,并未见所谓“毛主席在中央苏区广播电台上与法国记者的谈话”。且正文前的编者注说明了该文的来源,“上海工人通讯社消息:本社昨日接到苏维埃政府中央执行委员会主席毛泽东及人民外交委员长王稼穑,经由广播无线电发表的与红色中华社记者谈话,对于目前时局关系殊极重要,特志之如左(下)”?。

毛泽东在谈话中提及“南京政府在日寇挟持下,成立所谓冀察政务委员会,其实就是实现所谓‘华北自治”;“去年八月,本党和政府发表宣言,提议愿与全国各党派、各方面进行谈判,共同建立国防政府,抗日联军”;“我国学生在救国运动历史上,素著光荣,这次的伟大救国运动尤为难能可贵”。?结合上下文可知,毛泽东同志所述分别对应当时国内三件大事,即国民政府成立冀察政务委员会 (1935年12月18日)、《八一宣言》发表(1935年8月1日)、一二九学生运动(1935年12月9日)。

结合此三件大事发生的时间和该文的刊载时间可知,此次谈话是于1936年1月初进行的。由史实可知,1935年11月,中央在陕北成立西北革命军事委员会。可见,毛泽东同志此次谈话的地点是在陕北而非瑞金。而编者注表明,此篇谈话来自“上海工人通讯社”而非红中社,经由“广播无线电”发表而非“无线电广播”。因而难以判断究竟是文字广播还是口语广播。

另外,据新闻史研究者王美芝考证,《救国时报》中的“谈话”事实上并未发生。她认为,在当时的历史条件下,上海工人通讯社不可能“于1936年1月接到红色中华通讯社播发的电讯后再转发莫斯科”?。这篇谈话实际上是“中共驻共产国际代表团在莫斯科代制的”,其目的是“为了促进国共两党尽快谈判,促成抗日民族统一战线早日建立”。?若该考证足信,则将进一步证实,《救国时报》上的“谈话”并非由红中社发出,也无法成为红中社播发口语广播的证据。

3.口述记载

据刘卫国等同志所述,瑞金市沙洲坝镇的李永福老人曾是红中台的见证者。时年84岁高龄的老人讲述了他印象中的红色广播:“1934年前后,红色中华新闻台就迁到了大树下福主庙的一个房间里,有喇叭挂在大树杈上……人对话筒一讲,那个喇叭就响……在喇叭里讲话的有男的,也有女的;女的声音多一些,讲的都是普通话,好多我们都听不太懂……”?

历史研究对于“人证”,尤其是口述证据应该格外审慎,且应遵循“孤证不立”原则,当从多人、多视角、多方面进行相互印证。且李永福老人的回忆,重点在于“喇叭”“播音”概念完全不同,仅根据个人的回忆便认定江西苏区存在有线口语广播雏形的观点有欠妥当。

五、结语

江西苏区是中国共产党领导工农红军进行土地革命和“反围剿”斗争的重要阵地,苏区电台为红军取得斗争胜利提供了重要的通信保障。然而,就目前所掌握的苏区无线电技术设备、人员情况和军事斗争形势来看,苏区无法为开办无线电口语广播提供必要的人力物力保障。在没有厘清文字广播和口语广播的关系、没有准确的史料证实时,不应仓促认定江西苏区存在有媒介意义上的口语广播。

注释

①??严帆:《中央苏区新闻出版印刷发行史》,中国社会科学出版社,2009年版,第79~80页。

②????刘卫国、刘照龙:《苏区时期的人民广播事业》,《中国广播》,2005年第12期,第44~47页。

③庞亮:《关于人民广播事业发源于江西苏区说之商榷》,《中国广播》,2008年第5期,第46~48页。

④赵玉明、庞亮:《江西苏区口语广播探究》,《现代传播(中国传媒大学学报)》,2013年第1期,第23~28页。

⑤⑥⑦⑧⑨??张进编:《历史天空的红色电波》(上册),长城出版社,2013年版,第107、120、163、164、112、116页。

⑩《中央广播无线电台管理处招考报告员简则》,《广播周报》,1934年第14期,转引自王文利:《民国时期广播播音员选拔标准浅析》,《现代传播》,2012年第1期,第141~142页。

?中央人民广播电台研究室、北京广播学院新闻系编:《解放区广播历史资料选编》(1940-1949),中国广播电视出版社,1985年版,第188页。

?姚喜双:《中国解放区新闻播音语言规范》,语文出版社,2007年版,第131页。

?赵玉明、王福顺主编:《广播电视辞典》,北京广播学院出版社,1999年版,第17頁。

?新华通讯社总社:《把我们的新闻事业更提高一步——新华总社元旦给各地总分社及分社的指示信》,中国社会科学院新闻研究所编:《中国共产党新闻工作文件汇编》上卷(1921~1949),新华出版社,1980年版,第173页。

?任质斌:《回忆红中社》,新华社新闻研究所编:《新华社史料》,1984年第1期。

??《中国苏维埃政府主席毛泽东和人民外交委员长王稼穑最近谈话》,《救国时报》,1936年1月29日。

??王美芝:《<毛泽东与王稼穑最近谈话>出自谁手》,《党的文献》,2011年第6期,第92~96页。

(作者单位:中国传媒大学新闻学院)

(本文编辑:饶雷 见习编辑:王思未)