“花儿”之辨析与梳理

2021-03-27杜亚雄中国音乐学院北京100101

杜亚雄(中国音乐学院, 北京 100101)

最近读到项阳先生在2015年《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》第三期上发表的《民歌认知续论——对花儿等歌种创承机制的相关思考》一文,项先生从“花儿”入手谈了对民歌认知的一些问题。他说:“学界认定花儿是为民歌类下山歌的一种,但深入辨析之时我们发现,既有民歌分类难以相对准确把握这其中的内涵”由此引发了他对民歌分类的再思考。同时他还指出:“花儿这个歌种真是有着非常丰富的区域音调内涵,值得深层辨析与梳理”。[1]

我是在甘肃长大的,对那里流行的“少年”“花儿”以及陇中地区的“山歌”略知一二,项先生的文章给我不少启发,也引发了我的思考,不揣冒昧,草成此文,对“花儿”进行一些辨析和梳理,希望得到大家的批评和指正。

《中国音乐辞典》中对“花儿”一词的解释是:“山歌的一种。流行于甘肃、青海、宁夏相比邻的广大地区,一般分为三类:(1)河湟花儿……(2)洮珉花儿……(3)陇中花儿……”[2]。将“花儿”分为上述“三类”①对这三个类别,有人称“流派”,有人称“派别”,还有人叫“系统”“体系”,也有人叫“类型”。无论如何称呼,学者们都赞成三种不同的山歌一起构成一个称为“花儿”的统一歌种,而这一点正是笔者所要质疑的。因此,对于这些称呼是否合适,不进行讨论。是音乐学界、民俗学界普遍的认知,目前也有不少民间歌手接受了这样的认知。但在民间,“河湟花儿”原来称为“少年”,“洮岷花儿”称为“花儿”,而“陇中花儿”则称为“山歌”。

在我看来,构成一个山歌的歌种,应当在歌词、曲调和表演方式三方面都有其共同特征。首先歌词要用独特的方言,具有一定的格律;其次曲调要有与歌词相适应的结构形式和独特的风格;最后要有独特的表演形式。“少年”“花儿”和陇中的“山歌”,民间各有不同称呼,歌词用不同方言和不同句式;曲调有不同风格,不同结构;同时有不同的来源,表演形式和场合也不同。它们之所以被看成是一个统一歌种中的三个“类别”或者“流派”“体系”,不是民间“原生态”的认识,而是在文人和专业艺人推动下形成的改变。最后,也由于文人和知识分子的努力,才出现了项先生在文章中指出的,把这三个“类别”和一些小调混为一谈的现象。为了说明问题,我们先来看看这三个“类别”的具体情况,然后再谈一些“小调”是如何被当成“花儿”的。

少 年

“少年”最初是流行在甘肃临夏回族自治州和青海省东部农业区的一种当地汉、回、藏、土、撒拉、东乡、保安等民族的群众都喜欢唱的山歌, 它在明代中叶产生后,[3]逐渐从河湟地区传播到甘、宁、青三省(区)各地和新疆、乃至国外回族聚居的地区。目前,“少年”流传的地域很广,它不仅为上述七个民族所喜爱,生活在河西走廊的裕固族、居住在新疆北部的维吾尔族、哈萨克族以及聚居在吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦的我国回族的后裔——东干族人也喜欢唱。

“少年”是各族人民共同创造的艺术形式,大家都用汉语唱,少数民族同胞也不用本民族语言唱。然而,“少年”歌词所用的却不是纯正的汉语,其词汇和语法都受到少数民族语言的影响,表现出多种少数民族语言的特征。首先,其中使用大量源自少数民族语言的词汇,如“艳姑”(撒拉语:嫂子)、“东牙”(东乡语:世界)、“米尼”(保安语:我的)、“七毛”(藏语:姑娘)等。其次,在汉语名词、代词后加少数民族语言的附加成分,形成变格。如“哈”是突厥语中构成“与格”、表示动作对象的附加成分,“少年”中用“我你(哈)”表示“我给你”,用“你我(哈)”表示“你给我”。又如“拉”或“嘎啦”是蒙古语族诸语言中的“凭借格”或“造联格”成分,用以表示动作借以完成的工具或材料,“少年”中用名词或代词后加“拉”,表示用“何种工具”或与“什么人”等。如“哭下的眼泪担子(拉)担”(用“担子”担眼泪),“尕妹(拉)配成个对对”(“和小妹妹配成对”)等。另,突厥语的名词有单复数的区别,“少年”的歌词中为了强调这种区别,常用加“们”的办法表示,如“今年的庄家们太平”。最后,“少年”中经常用阿尔泰语系诸语言和藏语宾语前置、动词后置的语序,如“菊花碗里的茶喝”。有时候在“少年”的一句歌词中就出现名词复数,与格和动词前置三种情况,如“我把我的大眼睛们(哈)想着 ”。

“少年”的歌词是一种优美的民间格律诗,主要有“头尾齐”和“折断腰”两种结构形式。“头尾齐”民间叫“齐头齐尾”,每首四句,分为两节,每节二句,每句字数大体一致,一般是七个字或八个字。上句(一、三句)的字数可能更多,有时会有九、十甚至十一个字。每句无论字数多少,都分三顿。上句末顿字数为奇数,下句末顿字数为偶数,单双交错,奇偶相间。如:

上 去 \ 高 山 \ 望 平 川 ,

平 川 里 \ 有 一 朵 \ 牡 丹 。

看 去 \ 容 易 \ 摘 去 难 ,

摘 不 到 \ 手 里 是 \ 枉 然 。①本文中的词例和谱例除了注明的之外,均为笔者在采风中记录。

“折断腰”又叫“两担儿水”,汉文过去竖写,这种词写出来看上去像是一个人挑了两桶水,故名。它是在头尾齐式的上、下两句之间,加进一个半截句后形成的。如:

谱例1.甘肃临夏民歌《白牡丹令》小快板

高 高 \ 山 上 的 \ 苦 丝 蔓 , 它 长 的 \ 悬 ,

根 扎 在 \ 青 石 头 \ 崖 上 ,

尕 妹 是 \ 山 上 的 \ 白 牡 丹 , 她 长 的 \ 端 ,

根 扎 在 \ 阿 哥 的 \ 心 上 。

因为“少年”的词是每句三顿,字数单双相间,两句一节,四句一首,所以其旋律都有两个乐句构成,唱两遍唱完一首词,无一例外。从曲式上看,在两个乐句之间,定有一个附加的乐节。它用衬句或重复前句第三腔的歌词来唱,有时也加一个半截句来演唱。在谱例1《白牡丹令》中用衬句“阿哥的白牡丹”唱这个乐节。有的“少年”节奏很齐整,从节奏上更像小调而不像山歌,如《嘛六六三令》和谱例1。但“少年”所用的语言、句式和曲式结构都和小调不同,故民歌中哪首是“少年”,哪首是“小调”,老百姓从不会搞错。

“少年”的曲调,现在一般称为“令”,但临夏人不说“ling”,而说读“lei”。周梦诗说“类”源自波斯语,原意为“调”或“音调”[4]。当地少数民族没有说波斯语的,有时使用波斯语词汇的回族人也不把曲调称为“类”而称为“曲”。根据王沛的意见,“类”是藏语“勒”的音转。[5]这种看法很有道理,据我所知,“勒”是藏语诗的一种形式,而“少年”的词在格律上的确很像“勒”。

众所周知,“令”在唐代时是指“酒令”,后来有些用作酒令的曲调演化为词的曲调,就用把“某某令”来称呼一些较短的词牌,如“如梦令”“十六字令”“调笑令”等。张亚雄先生在1940年在《花儿集》中说花儿的“令”“就是‘花儿序’,所谓的帮腔、过门儿的一种惯语”尚没有说“花儿”的曲调就叫“令”。[6]102把“令”说成是花儿的曲调源自萌竹在1947年发表的《青海花儿新论》一文,[7]看来最初把“少年”中的“类”说成是古典诗歌词、曲中的“令”,是文人雅士的理解,和老百姓无关。然而,可能“令”这个名字能让“少年”登堂入室,老百姓也就很乐意跟着这样叫。在萌竹的文章发表后,民间是否才有人把“类”说成了“令”,尚需进一步研究。

“少年”在当地又称“野曲”,它的演唱场合是山野、田边、地头,不能在村里唱,更不能当着不同辈分的人唱。此外,“少年”可以在“庙会”上唱,演唱“少年”的民族,有的信仰汉传佛教和道教(如汉族),有的信仰藏传佛教(藏族、土族、裕固族),有的信仰伊斯兰教(回族、撒拉族、东乡族、保安族),但所赶的庙会都和佛教或道教有关。“庙会”又称“浪山”,当地话是“玩山”的意思,根据我在采风中听老歌手说,把唱“少年”的“庙会”改称“花儿会”是新中国成立后的事,现在还很多老百姓还是把“花儿会”称为“庙会”。

虽然“少年”可以在“庙会”上唱,但都是在寺院外唱,在寺院的范围之内,绝对不准唱。人们在“庙会”上唱“少年”,但它从不用于祭祀神灵,也不用于烧香拜佛。

关于“少年”的源流,笔者曾在1983年发表的《“少年”与“花儿”辨析》一文中指出:“这一歌种最早的雏形就是古代羌人的民歌,它们在后来的发展中不吸收各民族民歌的因素,经过巴托克所说的“杂交再杂交”,变成了一个新的歌种。由于留在河湟地区的羌人不是融合在一个民族中,而是逐步地融合在后来移居当地的不同民族中,汉语又成为这些民族进行交流的共同语言,所以就在古代羌人民歌的基础上,吸收各民族民歌的因素,形成一种用汉语演唱的、各民族共有的歌种——‘少年’。”[8]

花 儿

“花儿”是一种流行在甘肃洮河流域的汉族山歌,其语言是纯粹的汉语,由于当地的汉族人大多为明代初年从江南到甘肃移民的后裔,[9]所以“花儿”中常见古代南方民歌所采用的修辞方法。如:

莲花山,头一台,妹把头儿抬了抬,俊的活像牡丹开。

这首“花儿”中的“头一台”即有“第一层台阶”的意思又有“妹”“头一抬”的意思。用上山的“头一个台阶”起兴,把“台”和“抬”这两个同音字联系起来,和古代吴歌中的比兴异曲同工。

“花儿”的唱词每句以七字基础,基本上是三句一首或六句一首,也有四句或五句的,但较为罕见。歌词每句三顿,有单套、双套和“三转腔”三种不同的形式。单套是句句押韵,一韵到底。如:

白纸上面写仿呢,我想你是实想呢,你想我是编谎呢。

双套①单双套的区别不在句数,而是用韵的方式。一些学者以为单套是每首三句,双套为每首六句,是不正确的。是一首词用两个韵,一般是第一、三、五句用一个韵,第二、四、六句用另外一个韵,而且一三五句和二四六句可独立成章,套在一起又是一首歌词。如:

想下你的你不管,(an)

你看我的失笑②“失笑”,甘肃方言,意为“笑话”。呢。(ao)

怀里端的颜色碗,(an)

心上五麻六道的。(ao)

前门站来后门看,(an)

你还说我胡闹呢。(ao)

这首词可分成以下两首:

想下你的你不管,(an) 你看我的失笑呢。(ao)

怀里端的颜色碗,(an) 心上五麻六道的。(ao)

前门站来后门看。(an) 你还说我胡闹呢。(ao)

“三转腔”为一首三韵,六句一首,第一二两句用一个韵,第三四两句用一个韵,第五六两句再用另外一个韵。如:

桑木钉了秤杆了,(an)想你想成病汉了。(an)想得头晕心甩呢,(ai)就像漂洋过海呢。(ai)把心想成核桃了,(ao)肠子想成皮条了。(ao)

“花儿”的演唱形式主要是集体分组对唱,由三四个人组成一个演唱组,对歌一般在组与组之间进行。

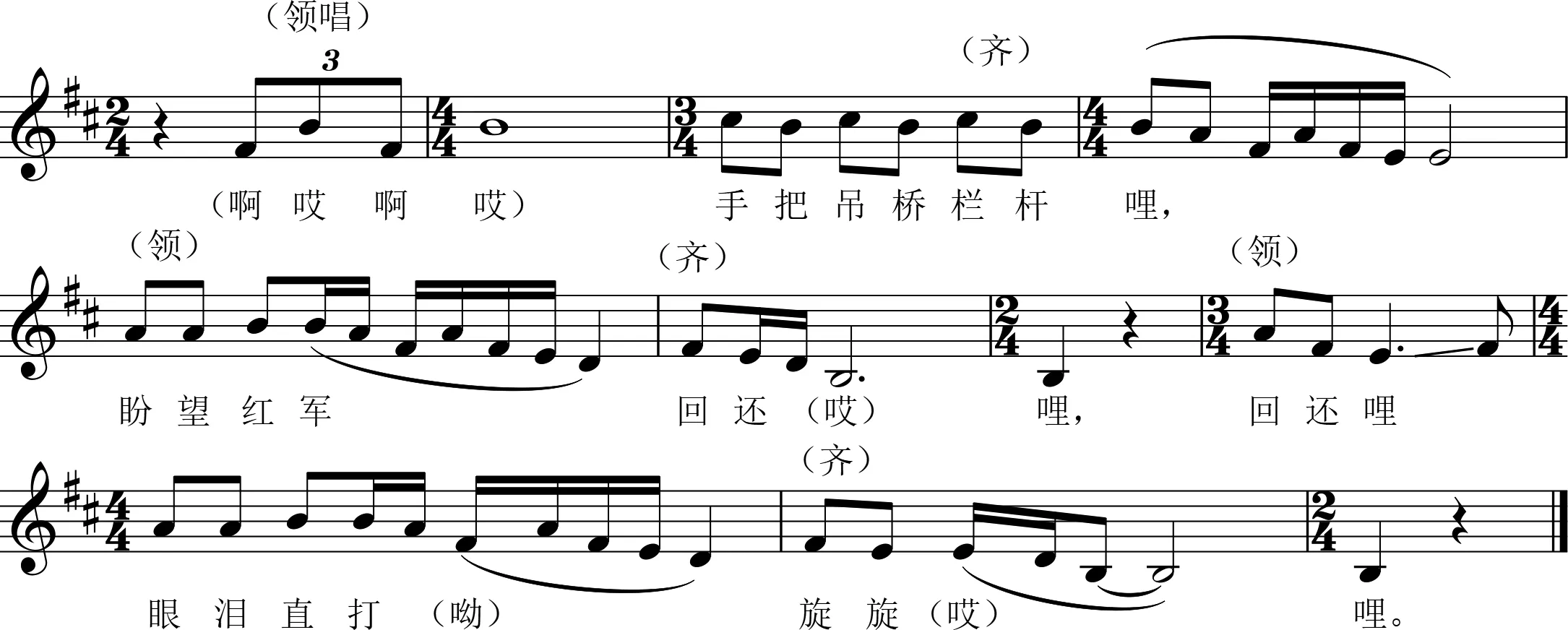

根据不同的音乐风格,“花儿”可以分为南、北两个不同的派别。南派也称南路,流行在岷县、卓尼一带,代表性曲调是《铡刀令》,演唱形式主要是一领众和,每一句都由一人领唱,每句最后三字由众人接腔。如果没有人帮腔,也可以独唱。《铡刀令》的基本结构是上下两个乐句,唱词超过两句时,则加一个乐节做补充后,唱腔则以下句曲调为基础变化反复。南派花儿多为羽调式,音阶为在五声基础上加变宫而成。如谱例2《盼望红军回还哩》:

北派也称北路,流行在康东、临潭、临洮、渭源等地。代表性曲调是《莲花山令》。演唱时,由一位才思敏捷、情至词随的人专事编词,被称作“串班长”或“串把式”,其他的人则专司歌唱。《莲花山令》的主要部分基本上是同一乐句变化反复,分头腔、二腔、三腔,人数多时尚有四腔、五腔的情况,每腔由一人演唱,首尾相叠地连续歌唱。若一人唱一句词,三人三句。若每人唱两句词,或有的唱一句、有的唱两句,可能构成双套或三转腔。串把式有时亦担任最后一腔的演唱,唱完最后一腔,众歌者一同加入齐唱“花哟,两叶儿呀”。《莲花山令》很少独唱,至少也要两个人交替轮换,一人唱一腔,方能完成。

谱例2.甘肃岷县民歌《盼望红军回还哩》(铡刀令) 慢板 较自由

谱例3.甘肃康乐民歌《莲花山的路盘盘》(莲花山令)

在每首歌最后为何要唱“花呀,两叶儿呀”?据歌手们说,是因为莲花山的形状像一朵盛开的莲花,但没有绿叶陪衬,令人遗憾。于是大家就通过唱:“花呀,两叶儿呀”来为莲花山补叶子,这也是这种山歌被称为“花儿”的原因。关于“花儿”的命名,张亚雄先生曾经解释说:“‘花儿’指所钟爱的女人, ‘少年’则是男人们自觉的一种口号。”[6]50其实,在“花儿”中和在其他的汉族山歌中一样,男女双方一般以“哥妹”相称,有时把女方称为“连儿”,意思是“连手”,既是“朋友”,现在也有人记录为“莲儿”“怜儿”。唱“花儿”时,歌手们没有把女方称为“花儿”的习惯,张先生的说法应是他自己的推测。

像汉族其他种类的山歌一样,“花儿”一般不能在村里唱,更不能当着长辈唱,但在举行“花儿会”或进行仪式时则例外。下例是儿媳妇在“花儿会”期间,在家里听见有路人在唱“花儿”时,对自己的公公唱的:

媳妇:锅一口,两口锅, 公公:锅一口,两口锅,

公公你把火看着, 我看娃娃看不成火,

我跟赶路大哥“和”一个。(和:唱和) 赶路的你也“和”不过。

“花儿”和“少年”不同,承载着许多仪式功能,据我所知,主要的仪式有“求子”“满月”和“驱旱魔”三种。

在洮岷地区举行“花儿会”时,有不少妇女上山求子。举行“花儿会”的山上一般都有“娘娘庙”,是求子之处。此外人们还有在会场附近的河里、泉水中摸石头求子,据说摸到圆石子能生男孩,摸到扁石子就会生女孩。下例是一首“求子歌”:

娘娘庙里跪下说,儿子闺女给一个,儿子骑马戴孝呢,女儿洗锅抹灶呢。

头生孩子过满月,请亲朋好友到家里吃酒,宴会前后主、客要对唱“花儿”。客人唱表示祝贺、夸赞和祝福,主人唱则表示感谢、感激。这种“花儿”称为“搭喜花儿”,有一套严格的演唱程序。

如果天旱久不下雨,洮岷地区有的村子里要举行“驱旱魔”仪式。村里每户人家要出一位妇女,并推选一个“神头”组织并带领她们涂黑脸,抬着一头用草扎的牛,到山上脱光衣服,裸体唱“花儿”骂旱魔,并跳舞驱赶它走。唱、跳约有一个时辰后,把草牛烧掉,灰烬装进布袋并扔进河里,仪式便告结束。1958年之后,“驱旱魔”作为封建迷信被取缔,无人再搞。我也只是听说过,没有见过。目前,“求子花儿”和“搭喜花儿”民间还在唱。

柯杨先生认为,明代初年被汉族移民从江南带到洮岷地区的“用花卉作比兴的”小调是“花儿”的母体,[10]笔者不同意他的意见,从江南小调的旋律、风格、 句式等方面的特点来看,不大可能是“花儿”的母体。根据音乐的比较并结合文献记载来分析, 江南的山歌和田歌有可能是“花儿”的重要渊源。[8]

陇中山歌

陇中山歌主要流行在甘肃的平凉、庄浪、静宁、会宁、定西、陇西、武山、甘谷、清水、秦安以及宁夏的固原、海源、西吉、同心一带。民俗学界和音乐学界原来没人认为“陇中山歌”是“花儿”,20世纪80年代,卜锡文先生提出,陇中地区有人将当地的山歌称为“花儿”,因此流行在这里的这种山歌也应当是“花儿”中可与“河湟花儿”和“洮岷花儿”并列的另一个“体系”。[11]

因为这种山歌流行地区不仅包括甘肃的一些县市,也包括宁夏的一些地方,便有人认为“陇中花儿”可按当地两条河流的名称命名为“泾渭花儿”,这样便可以和“河湟花儿”“洮岷花儿”的名称相一致。[12]

“花儿”包括“河州派”和“洮州派”[6]55是张亚雄在《花儿集》中提出的看法,这种看法业已为爱好和研究“花儿”的大多数文人学者所接受,也逐渐为广大群众接受了。但卜锡文有关“陇中山歌”也是“花儿”的看法,并没有被大家普遍接受。1992年,由人民音乐出版社出版的《中国民间歌曲集成》(宁夏卷)中将陇中山歌作为一类,将其列入了“花儿”类,并与“河湟花儿”并列;1994年出版的《中国民间歌曲集成》(甘肃卷)则没有这样做。目前,甘肃、青海的学者一般都不认为“陇中山歌”是“花儿”中的一个“类别”,而宁夏学者则都认为它是“花儿”中的一个类别。

陇中山歌使用的语言和流行在洮岷一带的“花儿”一样是纯粹的汉语,没有以“主语—宾语—谓语”为语序的句子,没有代词、名词用复数和带变格的现象,也不用少数民族语言中的词汇。

陇中山歌的流行地区和洮岷、河湟地区不同,没有举办“庙会”或“花儿会”的习惯,因此这种“花儿”一般都是个人在山野中独唱以抒发情感时演唱的,几乎没有对唱的形式。陇中山歌不在“花儿会”上唱,也从来不和任何仪式相结合。

陇中山歌的歌词基本上是两句一节,每句七字,分三顿。如谱例4:

因为只有两句词,故曲调也是由两个乐句构成的单乐段。由于陇中山歌和“少年”不同,没有中间那个半截句,所以在第一、二乐句之间也没有“镶”进去的小乐节,这是陇中山歌和“少年”在曲式上的区别。

谱例4.《土黄骡子驮酒哩》①赵四海记谱,“天气大了”意思是天气太热。[13]

陇中山歌也有四句、六句或八句一首的,但仍以两句为一节,曲调也是由两个乐句构成的单乐段。谱例4有四个乐句,最后一个乐句在一小节的补充后,还重复了一次,但不难看出它是从两个乐句构成的单乐段发展而来的。

陇中山歌的来源比较复杂,刘同生先生认为它“是在古代陇山徒歌山曲的基础上,吸收融合信天游、爬山调、小曲子、河湟花儿,以及周边地区的山歌小调和伊斯兰教咏经赞圣音调等多种元素,加以‘花儿化’之后发展形成的”。[14]

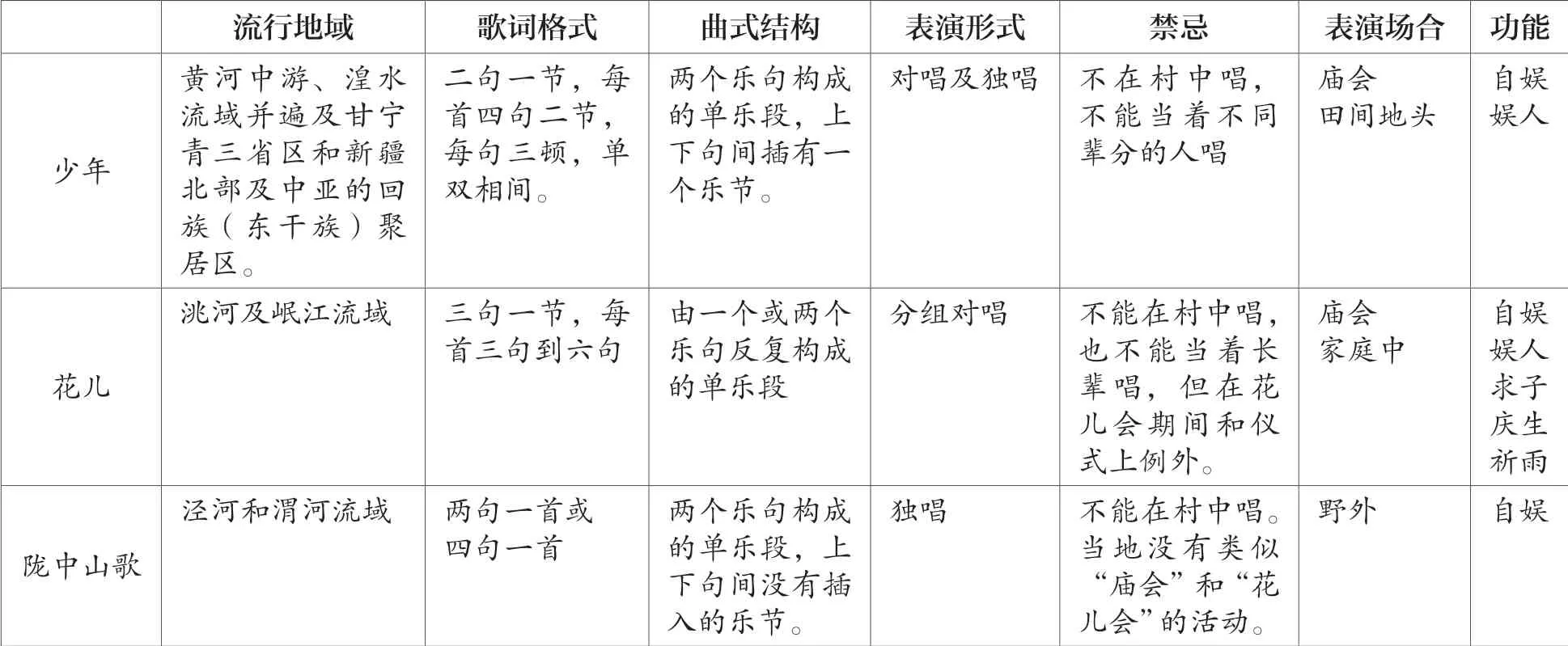

综上,我们用下表来总结这三种不同山歌在各方面的不同情况:

谱例5.宁夏民歌《模样咋这么俊了》

流行地域 歌词格式 曲式结构 表演形式 禁忌 表演场合 功能少年黄河中游、湟水流域并遍及甘宁青三省区和新疆北部及中亚的回族(东干族)聚居区。二句一节,每首四句二节,每句三顿,单双相间。两个乐句构成的单乐段,上下句间插有一个乐节。对唱及独唱 不在村中唱,不能当着不同辈分的人唱庙会田间地头自娱娱人花儿洮河及岷江流域 三句一节,每首三句到六句由一个或两个乐句反复构成的单乐段分组对唱 不能在村中唱,也不能当着长辈唱,但在花儿会期间和仪式上例外。庙会家庭中自娱娱人求子庆生祈雨陇中山歌泾河和渭河流域 两句一首或四句一首两个乐句构成的单乐段,上下句间没有插入的乐节。独唱 不能在村中唱。当地没有类似“庙会”和“花儿会”的活动。野外 自娱

从词源上看,“流”最早是指江河中的水,“派”是指“水分道而流”,而“流派”有“统一源头的几个分支”的意思,故有“一源之数流”的说法。所谓“流派”是指一种文学艺术形式在表演艺术上的不同主张以及形成的不同风格而言。比如京剧旦行 的梅、尚、程、荀四派,秦腔中的“东路”“西路”“中路”以及 陕北、陇东、山西、河北不同风格的“信天游”等。可见“流派”是存在于一个“共同体”中的,是一木之数枝、一源之数流。但“少年”“花儿”以及“陇中山歌”是不同类型的三种山歌,也非出于一源,它们之间的差别比“信天游”“爬山调”和“山曲”之间的差别还要大,把它们说成是一个歌种的三个不同的“流派”,我以为是不合适的。至于把小调、叙事歌、宴席曲等根本不属于山歌这一体裁的民歌也叫“花儿”,就更加不对了。

过去的文人不懂民歌分类,又没有不耻下问的精神是造成项阳在文章中提到的作为山歌的花儿与小调相混淆的根本原因。如1936年,甘肃学院文史学教授慕少堂先生出版了他编写的《甘宁青史略》,在副编卷五中以“花儿”的名目收录民歌111首,曲谱1首。但在这111首中真正的“花儿”(包括“少年”和“花儿”)只有6首,其他的都是小调。凡是山歌,无论是不是“花儿”或“少年”,甘肃老百姓都称为“野曲”,凡是“小调”则一律称为“家曲”,孰“野”孰“家”,从不会搞错。慕教授问一下就能知道,但他可能没去问过。

慕先生的做法也影响了张亚雄先生。张先生在担任甘肃《民国日天报》副刊编辑时,在报上登广告征集民歌。1940年,他把全省各地征集到的653首民歌编成《花儿集》在重庆青年书店出版。这些民歌中既有“花儿”,也有“少年”,还有许多小调。不少学者认为把“少年”也称为“花儿”,是在张亚雄的《花儿集》出版后才开始风行起来的[7]。《花儿集》的出版是不是起到了这样的作用可以再探讨,但这本书影响很大,张先生把小调和“花儿”混为一谈的做法,后来也是有影响的。

1956年,由朱仲禄编词、吕冰编曲的歌舞《花儿与少年》风靡全国,其中用了临夏和青海省东部流行的几首小调,如《四季歌》和《五更月》,于是人们就以为这些小调就是“花儿”,“花儿”又称“少年”。

1873年,有一支甘肃回族农民起义的队伍在清廷的打击下撤退到俄国境内,这批人的后裔在苏联称为“东干族”,东干族的语言基本是汉语官话方言中的西北次方言,但不用任何在1873年之后方才启用的词汇。如把“警察”称“衙役”, 将“乐队”称“响器班子”,把“总统”叫“皇上”,等等。20世纪80年代末,笔者在苏联采访过东干族歌手,他们都不知道“花儿”,但知道“少年”,可见,在1873年前,尚没有把“少年”称为“花儿”。

笔者20世纪80年代初,还在新疆采访过著名的“少年”歌手韩生元先生。当我问他什么是“花儿”时,他说“‘花儿’就是回族的曲子,‘家曲’‘野曲’都叫‘花儿’”。我问他是从哪里听到的这个说法时,他反问我:“你没有听过广播上说‘回族花儿’‘回族花儿’吗?回族的曲子一满(全都是)是‘花儿’。”从这段话可看出,住在新疆的回族同胞原来也不知道“少年”可以称为“花儿”,证明“少年”原来不叫“花儿”,同时也说明了文人和知识分子把“家曲”和“野曲”混为一谈的说法也影响了民间艺人。

项阳说,希望对“花儿”进行“深层辨析与梳理”。本文对“花儿”进行这样的辨析与梳理,不知项先生和大家以为然否?