《诸侯纷争与变法运动》一课的教学设计浅探

2021-03-24姚小朋

姚小朋

[摘 要]文章运用“大历史观”,对《诸侯纷争与变法运动》一课的设计进行探究。首先,围绕本课标题“诸侯纷争与变法运动”中的“纷争”与“变法”两个关键词对内容进行取舍。其次,在“纷争”与“变法”中再确立一个核心,整个设计以这个核心为主题,将另外一个内容融入这个核心的讲解过程中。再次,根据确定的“变法” 这个核心,以秦国变法为主线,向学生展现整个春秋战国的时代大背景。这样一幅鲜活的、处处充满联系的“大历史”画卷就完成了。

[关键词]大历史观;诸侯纷争;变法

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)04-0078-03

随着新教材推广步伐的加快,“如何上好新教材的内容”这一问题受到了越来越多历史教师的关注。笔者作为一名一线的历史教师,也时常与同事讨论这个问题。在讨论过程中,笔者发现,新教材每一课的内容太多,时间跨度太大,教师在课堂上不好把握。而这个问题之所以出现,是因为许多历史教师使用旧教材的时间过长,对课本知识的解读和处理已经形成固定思维。

人民版教材是以专题的形式进行编写的。这样编写的优点是显而易见的,但是问题也很突出。这样编写教材,使学生很难把握历史发展的整体趋势。学生,尤其是基础较差的学生,所掌握的历史知识往往是割裂开的、模块化的,他们很难将这些模块化的内容连成一个整体。结果是学生知道了很多历史知识,但是这些历史知识之间的联系他们是不知道的,也就是知其然,不知其所以然。

新教材的编写,更加突出了通史。这样的编写方式,恰好弥补了专题史的不足,能将人类历史发展的脉络清晰地展现在学生面前,使学生在学习过程中,知其然,也知其所以然。通史不可避免地会出现上面我们提到的问题,一课内容中时间跨度大,内容涉及广。但是这个问题,笔者认为运用“大历史观”可以解决。所谓“大历史观”有两层意思,一是指将我们要研究的历史对象放在一个较长的历史时段里去观察,这个较长的时段可以是数十年或上百年,也可以更长;二是指将我们研究的历史对象和其他的历史对象综合起来进行考量。例如,我们在考察某个政治现象的时候,要结合经济、思想等方面的历史因素。

用“大历史观”来处理新教材的内容,不仅可以化繁为简,而且可以使我们上课的逻辑更加清晰,重点更加突出。在这个基础上,学科核心素养的落实也就水到渠成了。下面,笔者以统编版教材《中外历史纲要(上)》第一单元第2课《诸侯纷争与变法运动》进行说明。

在《诸侯纷争与变法运动》一课中,有四个子目:“列国纷争与华夏认同”“经济发展与变法运动”“孔子和老子”“社会变革与百家争鸣”。其中涉及了当时的政治、经济、思想文化、民族关系等内容,可以说是内容庞杂。教师在短短的40分钟时间里,要将这些东西面面俱到、逻辑清晰地讲出来,确实是一件难事。特别是当教师已经习惯了专题史的套路时,这个困难就尤为突出了。

对于本课的教学設计,笔者有几点想法。首先,在这些庞杂的内容当中,笔者紧抓本课的标题“诸侯纷争与变法运动”,在设计本课时,一切内容的取舍与详略都要根据“纷争”与“变法”的讲解需要而定。其次,这个时代的“纷争”与“变法”不是两个割裂的历史,两者往往是互相交织、同时进行的。所以笔者在两者之中再确立了一个核心,整个设计以这个核心为主题,将另外一个内容融入这个核心的讲解过程中。再次,笔者确立的这个核心是“变法”。为了使学生理解战国时期的变法运动,笔者以七国之中的典型代表——秦国为例。透过秦国变法这条主线,向学生展现整个春秋战国的时代大背景。这样一幅鲜活的、处处充满联系的“大历史”画卷就完成了。

[导课]

师:道德三皇五帝,功名夏后商周;英雄五霸闹春秋,顷刻兴亡过手!青史几行名姓,北邙无数荒丘;前人田地后人收,说甚龙争虎斗。

笔者在导课部分截取了明末小说家冯梦龙的《东周列国志》中的开篇诗。这首诗言简意赅地概括了春秋战国时期的诸侯纷争。笔者认为以这首诗作为开头也正好映衬了本课标题中的两个核心词汇:“纷争”“变法”。

[教学过程]

一、秦立国

(秦襄公)七年春,周幽王用褒姒废太子,立褒姒子为适,数欺诸侯,诸侯叛之。西戎犬戎与申侯伐周,杀幽王骊山下。而秦襄公将兵救周,战甚力,有功。周避犬戎难,东徙雒邑,襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯,赐之岐以西之地。

——摘编自司马迁《史记·秦本纪》

关于秦国的历史,很多学生都有所涉猎,但是也就仅限于统一六国等人尽皆知的内容而已,对于秦的建国过程很多学生是不知道的。在这里展示这段引文,一方面是以秦建国的历史吸引学生的注意,另一方面是为了使整个课堂内容更加完整。(从秦建国到秦统一)

二、秦强国——变法

1.变法的时代背景

(1)强敌环视

从公元前413年起,(魏)不断向秦进攻。这年魏军打败秦军,一直打到郑。次年,魏又派太子击包围秦的繁庞,并占有其地。到公元前409年,魏将吴起经过两年时间陆续攻取了秦的临晋、元里、洛阴、郃阳等城,并一直攻到了秦的郑,从此秦的河西地区全部为魏占有。秦于是退守洛水,沿洛水修建防御工事,并筑重泉城加以防守。

——摘编自杨宽《战国史》

秦国的变法,是有其特定的国情的。进入战国后,魏国是第一个实行变法的国家,因此魏国成为战国时期的第一个强国。魏国强盛之后,作为邻国的秦,也就成了魏国不断蚕食的对象。面对强大的外部压力,如何完成自我救赎,是秦国历代国君一直思考的问题。

(2)大势所趋

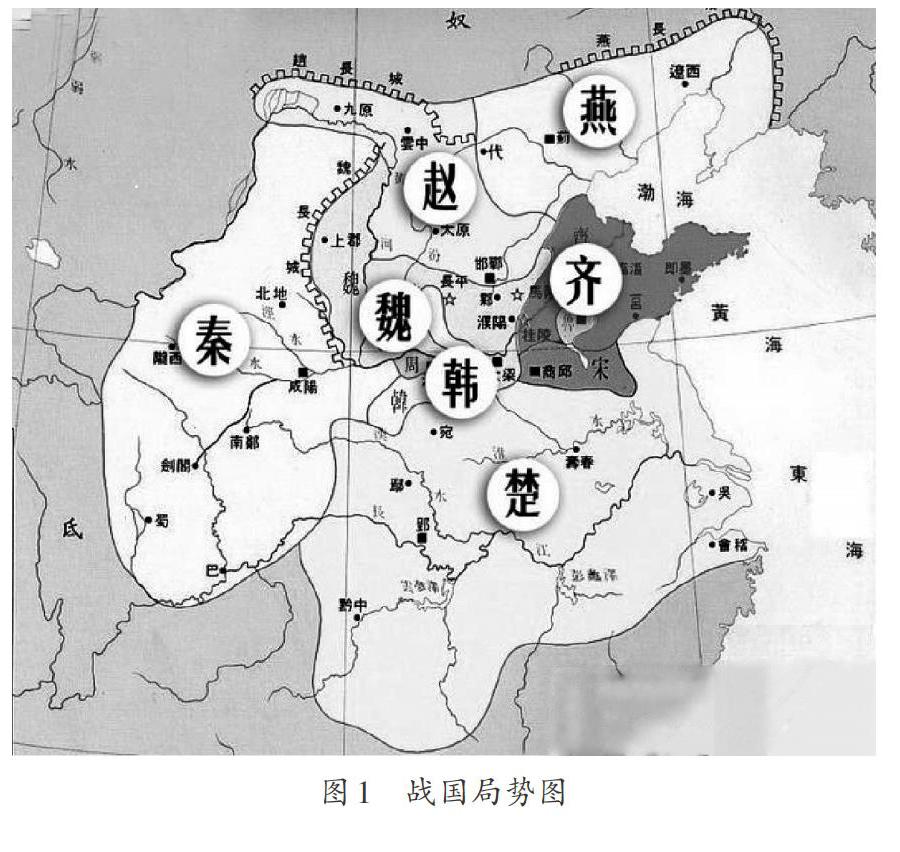

结合上图的内容和教师的讲解,学生可以明白,在秦国变法之前,战国诸强早已实行了变法,而且在不同程度上实现了强国的目的。所以诸国变法已是一种潮流,秦国实行变法,是顺势而行。

(3)经济基础决定上层建筑

这部分内容的教学目标是使学生学会从唯物史观的角度分析历史现象。因此,笔者以图片的形式展示战国时期耕作工具以及耕作方式的演进,即铁犁牛耕出现了,从而使学生明白,当时的经济基础已经发生了变化,进而导致土地私有制的出现和确立。根据“经济基础决定上层建筑”的规律,为了适应这一变化,原有的社会制度也要随之改变。

2.变法前的思考

(1)“我”想要什么?

战国变法运动是各国在兼并战争压力下,实现大一统的必然要求。……各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。……为增强国家集权能力、提高国家的资源汲取能力和社会动员能力,……加强君主的权力,强化中央集权成为改革的主题和高潮,它以打击旧贵族抵制分裂叛逆势力为核心。……春秋、战国两个时期的变法改革最核心的差异在于是否以君主集权为旨归。

——改编自萧平汉的《战国变法运动与大一统的中央集权》

在这一部分,学生通过对材料的分析,得出秦国变法的目的。学生材料阅读与分析能力在得到锻炼的同时,也为他们学习秦国变法的具体内容做好铺垫。

(2)谁能助“我”实现愿望?

在这一部分,笔者分别从《论语》《庄子》《韩非子》等原典中选取能够说明儒、道、法三家主要思想的内容。经过对比,学生能够轻松地判断出只有法家思想与秦国变法的需要相适应。先秦的百家争鸣是本课的重要内容,而思想史一般是学生学习的难点。笔者将儒、道、法诸家的主要思想融入秦国变法这条主线当中,既符合历史实际,又能帮助学生轻松掌握相关知识。

3.强国的高潮——商鞅变法

在这一部分,笔者展示了《史记》中的相关内容,让学生结合教材,以独立或合作的方式总结出两次商鞅变法的主要内容。

令民为什伍,而相牧(监视)司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……为私斗者,各以轻重被刑大小。有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。民有二男以上不分异者,倍其赋……僇力本业,耕织至粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。居三年,作为筑冀阙宫庭于咸阳,秦自雍徙都之。而令民父子兄弟同室内息者为禁。而集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

结合上部分秦国变法的目的,学生通過对笔者整理的原典资料进行分析理解,就能对秦国变法形成自己相对完整的看法。此时再结合自身对秦国统一六国等已有的知识,学生对秦国后来的强盛并且能够完成统一这些历史现象的认识就能达到知其然并且知其所以然的高度。在学生自主构建对历史现象认识的过程中,笔者已经在不知不觉中向学生展示了进行史料实证和历史解释的方法。事实上,学生最终形成的对秦国完成统一的认识,就是他们运用这些方法认识历史的结果。

三、知古鉴今

师:两千余年前,商鞅在秦国变法时,遇到了庞大的守旧势力的阻碍。当时他给出了实行变法最有力的理由:“治世不一道,便国不法古。”这个理由,至今仍然让我们觉得振聋发聩。透过这句简单的话,我看到了“创新”两个大字。一个国家要想占领时代的制高点,必须要创新。而众多创新之中要数制度创新最为重要。70多年前,革命先烈用鲜血缔造了新中国。经过几辈人的努力,我们摸索出了中国特色社会主义制度。这个制度到底适不适合我们?要回答这个问题,所有的肯定句都显得苍白无力。2020年初的新冠肺炎疫情给了世人最有力的回答。面对这场疫情,伟大的中国人民利用自己的制度优势,众志成城,最先顶住了病魔的压力,为世界人民的抗疫争取到了宝贵的时间。制度创新,是中国人民取得这个辉煌胜利的基础。这场疫情向全世界人民展示了中国人民的伟大以及中国特色社会主义制度的伟大。

[教学反思]

本课的教学设计,从通史入手,较好地把春秋战国时期的政治、经济、思想文化等内容以秦国为中心进行了串联,使原本看似孤立的历史因素有了内在逻辑,笔者认为这是本课设计的亮点。同时,本课设计也存在一些问题。首先,教学中,笔者引用了很多的史料,这就需要学生有很好的史料阅读和理解能力,同时也为上好本课增加了难度。其次,本课的理论性较强,趣味性略显不足,这就为教师调动课堂的氛围制造了一定的困难。

在这一课的设计中,笔者以第三大点“知古鉴今”作为结尾,一方面与时事相结合,另一方面把两千多年前秦国的创新与今天中国人民的创新相结合,激发了学生强烈的爱国热情和作为中国人的自豪感。利用这样的结尾,家国情怀这一核心素养就会得到无声而有力的落实。

(责任编辑 袁 妮)