概念整合与《文心雕龙》美学思想的异域重构

2021-03-03胡作友杨杰

胡作友 杨杰

(1. 合肥工业大学 外国语学院, 安徽 合肥 230601;2. 皖西学院 电子与信息工程学院, 安徽 六安 237012)

1.0 概念整合与翻译

作为中国古典文论的巅峰之作,《文心雕龙》总结了先秦到齐梁以来的创作经验,建立了系统的文学批评理论和美学理论。不论是文之枢纽的文学总论,还是论文叙笔的文体论,都包含了深刻的美学思想(周振甫,1986:60)。《文心雕龙》迄今已被译为多种语言,其中,宇文所安(Owen,1992)的英译本被哈佛大学作为权威教材采用,而杨国斌(2003)的英译本是最新的英文全译本。两个译本都颇受译界关注。

概念整合是一种将不同认知域的框架加以组合的认知活动,是人类独有的认知能力,在创造性思维活动中表现得尤为明显。概念整合理论是认知语言学的一种理论,主要代表人物有吉尔斯·福康涅(Fauconnier,1985,1996,1997,1998,2000,2002)、马克·特纳(Turner,1996)、斯维第(Sweetser,1996)和科尔森(Coulson,2000,2001)。目前概念整合理论研究不仅在文学、文体学等领域的应用日趋广阔(张辉、杨波,2008:8),也改变了人们对翻译的看法(王斌,2001:19)。中国学者对概念整合与翻译的关系进行了卓有成效的探讨(王斌,2001,2002,2006;周道凤、刘国辉, 2007;尹富林,2007;李忻洳,2014;王微,2015),但对概念整合在翻译过程中到底发生了何种作用,特别是概念整合中的译者认知,则语焉不详,本文拟在此方面进行尝试性研究。

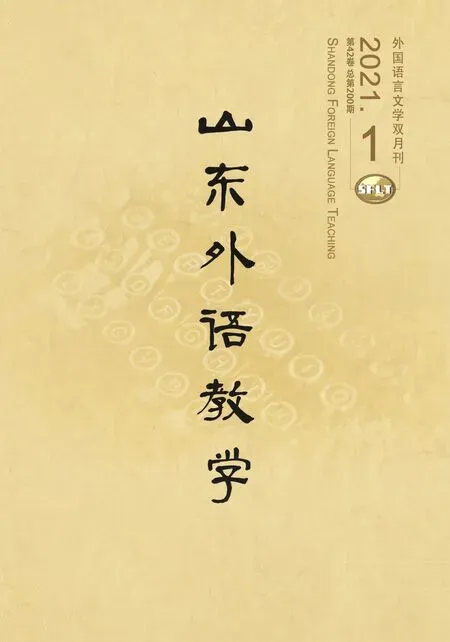

福康涅和特纳指出,一个完整概念整合网络含有四个概念空间,即两个输入空间(Input Space I, Input Space II),一个类属空间(Generic Space)和一个合成空间(Blending Space)。这四种空间相互映射如图1所示:

图1 福康涅和特纳概念整合网络模型

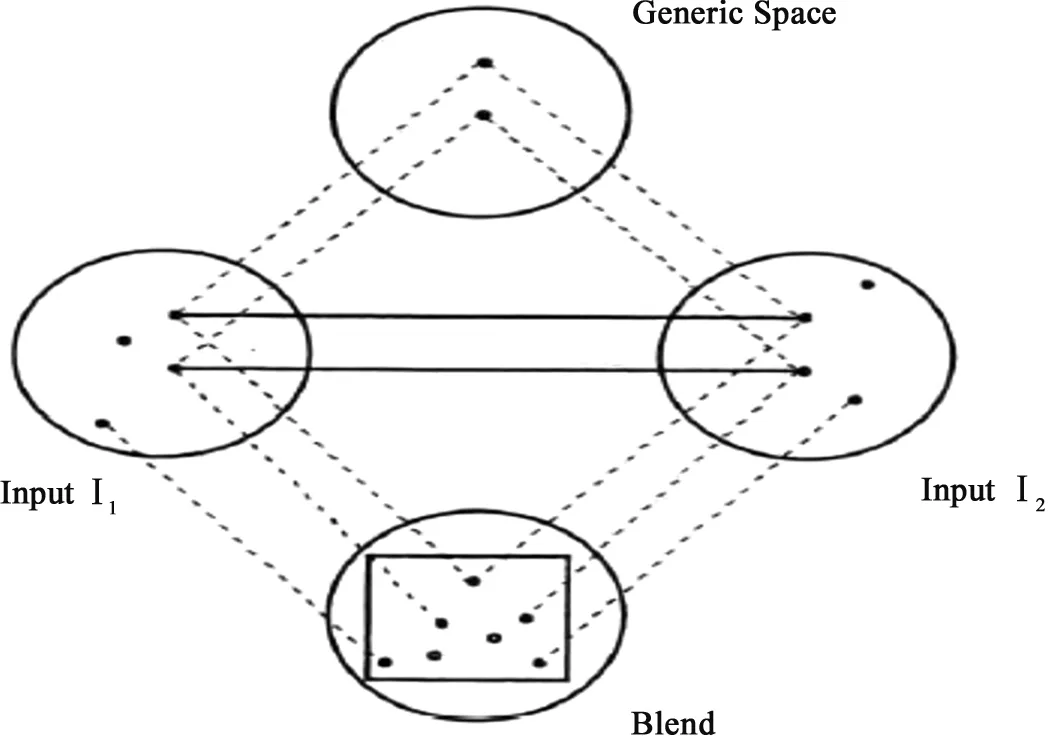

图2 翻译的概念整合模型示意图

2.0 认知贯通整合与自然之美的异域重构

文本的意义具有相对性,人的认知能力赋予文本以新的意义。意义是人脑经由经验和认知将概念加以复合化处理的产物。翻译离不开理解与表达,理解与表达离不开认知,认知是翻译不可缺少的先决条件。翻译的认知贯通整合是译者基于认知能力对源文本进行识别、感知、模拟、甄别、认定、重组乃至重构的跨文化交流活动,认知发挥着从一个步骤到另一个步骤的积极的推动作用。

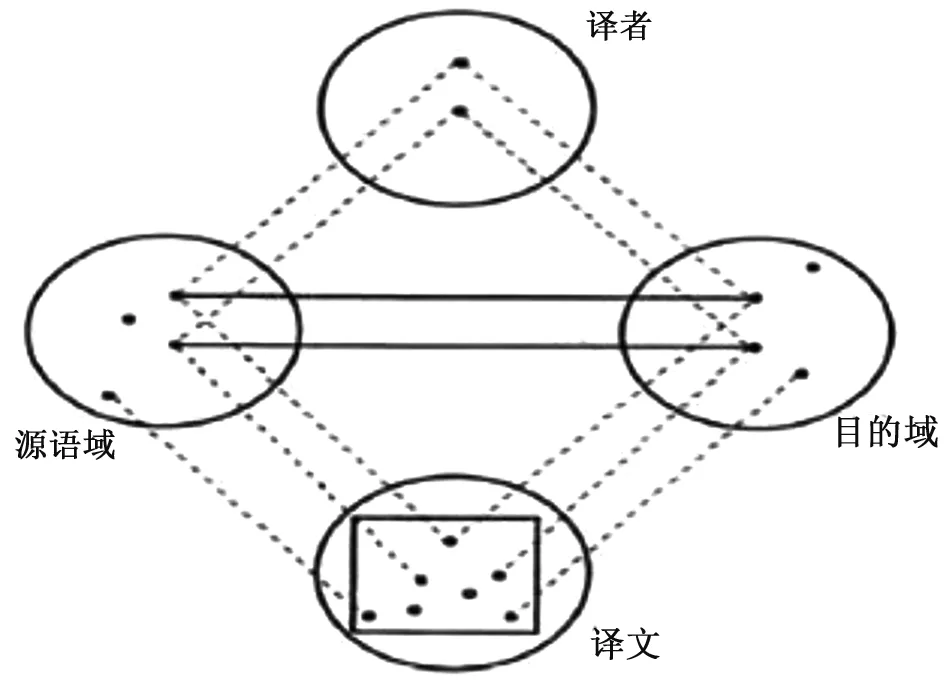

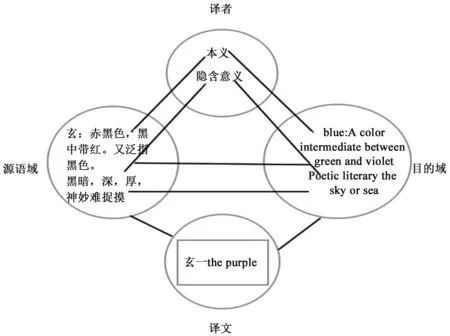

文贵自然之美,即形体、色彩、音韵之美,这是文章写作在美学上最基本的要求(莫恒全,2006)。《原道》集中体现了《文心雕龙》的美学观点,提出自然之美是文章写作最基本的要求。理解不只是一种简单的智力行为,而始终是一种创造性的活动。人类对生老病死等重大问题的思考总有许多不谋而合之处。人类的语言与思维既有共性又有个性,因为有共性,人类才能跨文化交流,翻译才有可能;因为有个性,文化差异又给翻译带来诸多挑战(张小曼、胡作友, 2005:109)。译者的基本任务之一是要通过自己的理解和阐释,融合成一个更大的视界,让翻译涉及的诸视界达到贯通融合,最终完成沟通与交流之重任(许钧,2003:293)。在英译《原道》时,译者既要保持言内意义的准确传达,又要保留言外之意艺术境界的完整呈现。译者在意义建构过程中,运用源语域和目的域的背景知识对源文本进行整合,并最终得出译文。由于身处不同的文化语境,对源语文本的解读和目的语的感知不同,译者对输入空间Ⅰ和输入空间Ⅱ的感知存在显著差异。类属空间进而表现出不同程度的差异,最终映射到层创结构,因而产生语言和风格迥然不同的译文。下面以自然之美中视觉效果悬殊的“玄”和“黄”为例,仿照翻译的概念整合模型示意图,建立两位译者的翻译概念整合模型示意图(杨国斌将“黄”直译成the yellow,未做整合处理,因此选取两位译者都进行概念整合的“玄”进行对比)。

图3 宇文所安的认知贯通整合模型图

图4 杨国斌的认知贯通整合模型图

例1:夫玄黄色杂,方圆体分。(《原道·文心雕龙》)

宇文译:All colours are compounded of two primary colours, the purple that is the Heaven and the brown that is the Earth. All forms are distinguished through two primary forms, Earth’s squareness and heaven’s circularity.(宇文所安,2003:191)

杨译:Now when the blue color parted from the yellow, and round shape from the square, heaven and earth come into being.(杨国斌,2003:3)

源文本描写天地混沌之时,就有了黑黄之分、方圆之别。“玄”给人以深沉、静谧之思,“黄”给人以亮丽、轻快之感。两者浑然一体,是文章写作符合自然之美的视觉要求。比较两个译文,宇文所安和杨国斌在翻译“方圆体分”时,译文差异不大,但是对“玄”和“黄”的英译却大相径庭。宇文所安将“玄”和“黄”分别译为“the purple”和“the brown”,杨国斌则将“玄”和“黄”处理成“the blue color”和“the yellow”,差异如此明显,原因在于两位译者对“玄”和“黄”进行整合时,在层创结构上出现了分歧,具体表现为二人对源语域的理解、目的域的映射、源语域和目的域的贯通和目的语的合成都各具特色。在源语域的理解上,两位译者在各自文化心理图示下领悟“玄黄色杂,方圆体分”所要表达的具体含义,这是译者空间对于源语域空间的映射,但又各自构建起自己对于所描绘的混沌天地的心理图示。源语空间既包含源语的思想内涵,又内含译者的心理认知图示。“玄”有神秘肃穆、黑暗、悲观的含意,“黄”是高贵典雅的象征,两位译者在此并没有表现出明显的差异。在目的域的映射上,翻译不是在真空中进行的,而是在文化中完成的。任何译者都难逃本土文化的影响与制约,因此在翻译时无不接受本土文化的心理暗示。宇文所安身处西方文化语境中,注重理性逻辑,追求精确定义。杨国斌基于中国文化的认知模式,强调感性体验,侧重模糊表达,对词语的认知联想富含中国特色。在宇文所安的潜意识中,“玄”的隐含义,与其用暗含“阴暗、沮丧、邪恶”之意的“black”来表达,不如用含有“高贵、神秘”等意义的“purple”来得更自然、贴切。“黄”在中国文化里象征“高贵、权力与财富”,英文中的“yellow”与此却差之毫厘谬以千里。“yellow”在英文里意为“胆小、卑鄙、下流”,“purple”则与“帝王、高贵、华丽”关联密切。因此,“purple”进入宇文所安的目的域,与“玄”映射,便显得水到渠成。杨国斌置身于中国文化体系中,汉语的特色是重含蓄隐晦,言有尽而意无穷。在译者空间对目的域的映射下,“玄”所代表的黑色与英语中“black”的含义有根本的区别,后者含有贬义色彩,无法代表神秘肃穆、高贵黑暗等含义。而杨国斌采用的“blue”恰好能传达“玄”的含意,“blue”在西方世界除了形容宗教的严肃神秘,还附带高贵、阴沉、黑暗的联想。两位译者在从译者空间向目的域的映射时区别很大。需要指出的是,源语域与目的域的映射究竟是部分映射还是选择性的映射,取决于译者对于源语和目的语两种语言和文化的理解和运用。在源语域和目的域的贯通上,宇文所安的翻译,能够让目的语读者有着相似的认知联想;杨国斌的翻译使“玄”和“blue”有着异曲同工之妙,“玄”的隐含意义得以重现。这种共性除了表现在语言形式上,更表现在认知心理上。这种认知心理,内化于源语域和目的域的共同映射,外化于译者个性化的语言创造。内化与外化的交织,使得认知在翻译中的作用得到充分发挥。在译者空间的制约下,源语域和目的域两个输入空间里的信息,都投射到了译文空间,源文本的意义、源文本的文化心理图式、译者的文化心理图式和译者对目的语的隐含意义,逐次渗透,交互映射,并在译文空间内形成层创结构,最终形成了不同的译文。

3.0 体验互动整合与隐秀之美的异域重构

文本是向读者开放的语言符号,阅读给予文本以新的内涵。读者的阅历、思想、情感和体验都参与文本的阅读和意义的建构。阅读刷新读者的文本体验,读者以自己的知识结构和经验模式阐释在阅读中变化的文本。翻译的体验互动整合是译者基于文本的开放性和互动性而针对源文本进行的情感体验与互动交流的跨文化活动。体验是译者对文本的移情,互动是译者与文本和读者的交流,整合是互动交流的中间环节,是译者的创造性活动。

文贵隐秀之美,即文章内容之美,文章应深沉稳健,浑然天成,具有动人心魄的深度美和亮度美(张少康,1987:70)。《隐秀》集中体现了刘勰的美学概念和创作理论。隐秀之美是指文章秀美,波澜起伏,文章因为隐而深沉稳健,因为秀而轻盈飘逸(蔡育曙,1987)。两者紧密联系,不可分离。在翻译过程中,译者的主体作用得以凸显,这种主体作用不是孤立的,而是相互联系的,因为翻译活动是作者、译者与读者这三个主体间的对话(许钧,2003:290)。在英译《隐秀》的过程中,译者在概念整合框架下解读源文本,以译者的体验和认知,融入作者和读者的视域,多元合作,再创文本,实现两种语码的转换。其中,译者的体验是以历史的方式存在着的,无论是体验的主体——译者,还是体验的客体——源文本,都是历史地存在的。两者在体验的起点、角度和可能的前景中都存在着差异,这种由时间间距和历史情景变化引起的差距,是无法消除的。译者以读者身份进入原作者的文本世界,解读源文本的意义,占领源文本的阵地,进行体验活动,最后再现源语所描述的文本世界。译文是译者利用自身的语言和文化心理模式,对源语的语言和文化心理模式进行充分的体验,在合成空间进行整合的结果。整合空间的框架既可以来源于源语域,也可来源于目的域。译文的产生过程,是译者通过概念整合的运作机制对外部世界感性认知的生成过程。在认知过程中,体验发挥着关键性的作用。体验是译者与源文本读者展开对话的手段,是译者与源文本产生共鸣的触发器。译文是译者基于心理图示对源语的文本世界进行体验整合的结果。

例2:言之秀矣,万虑一交。动心惊耳,逸响笙匏。(《隐秀·文心雕龙》)

宇文译:When language is out-standing, all reflections join as one, stirring the mind, startling the ear, like the lofty resonance of a Sheng or Pao[two musical instruments].(宇文所安,2003:277)

杨译:Among ten thousand thoughts, a line of evident excellence occurs once only. Like divine music, it transports the heart and entrances the ear.(杨国斌,2003:564)

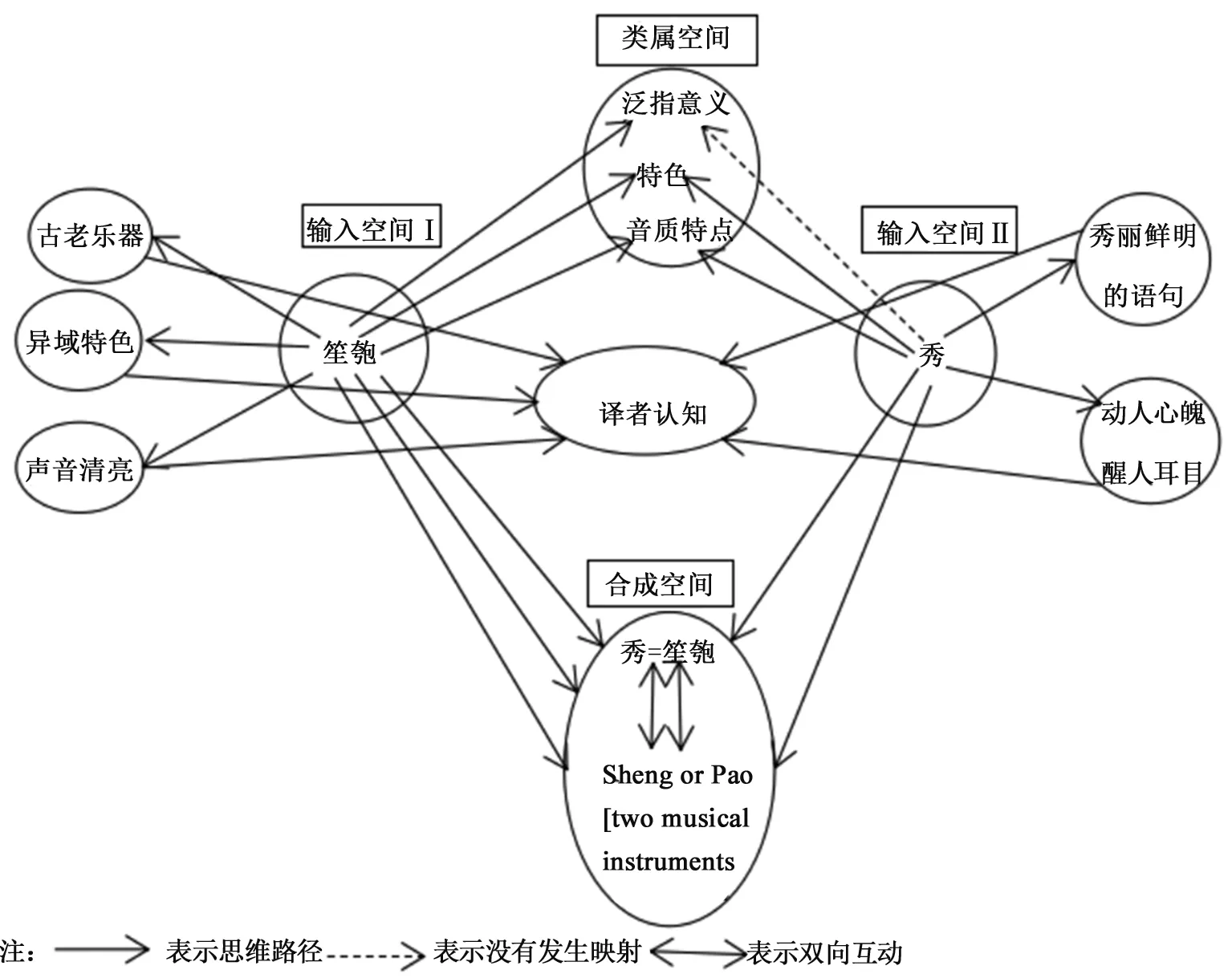

图5 宇文所安的体验互动整合

图6 杨国斌的体验互动整合模型图

如图,“笙匏”是中国农耕文化中的古老乐器之一,被作者用来比喻鲜明秀丽的词句。宇文所安对“笙匏”先音译后解释,既忠实于源语文本的语境和语意,又根据现代英语的表达习惯和思维方式,对汉语词汇做了简单的解释。宇文所安翻译的着重点是中国文化的异域特色,音译加解释填补了目的语读者对源语的文化空白,这正是译者对概念进行体验整合的结果。对他而言,笙匏是中国乐器,是独具特色的中国文化的意象,保留这一意象有利于向西方读者介绍中国的文化。宇文所安用异化翻译,译出了“笙匏”的跨文化意义。“笙匏”是指“笙”和“匏”,其中“笙”是我国古老的簧管乐器,“匏”是笙竽一类的管乐器。两者都是中国特有的乐器,西方文化中没有与之相对应的乐器。杨国斌从目的域读者视角出发,提取出笙匏的抽象意义——古老的音乐,并在目标域中寻找与之相对应的词汇divine music。他将“笙匏”翻译为divine music,采用的是归化翻译,原作者的意图得以传递,目的语读者也容易理解接受。杨国斌的认知既是对源文本的体验,又是对目的语文本的感悟。

翻译的概念整合是一种基于多重互动的认知活动。多重互动,涉及现实与主体(作者,译者,读者),主体与源语,主体与目的语、读者和作者,译者与读者之间的互动(王寅,2005:17-18)。翻译的互动性首先表现在第一轮整合中译者对源文本的理解。源语空间与译者空间发生碰撞、匹配、组合、映射,然后进入整合的第二步,即在译者空间与译语空间展开的从碰撞到映射的一系列循环往复的活动,这一过程的互动表现为译者主体的理解视域与源语文本的视域以及目的语文本视域的互动。在第二轮译文创建的整合中,译者的视域与作者的视域和读者的视域逐渐融合,三方交互、交心、交融,译者在这一融合过程中抉择,试图找到一个恰当的融汇点。这就决定了译者必须灵活运用翻译策略,统筹兼顾,最终整合出令人满意的译文。《隐秀》的第一句话,作者借用隐喻的手法,将“隐”与“秀”的关系灵活生动地表现出来。现以此为例,比较分析两位译者在源语文本、目的语文本和读者之间的互动。

例3:夫心术之动远矣,文情之变深矣,源奥而派生,根盛而颖峻,是以文之英蕤,有隐有秀。(《隐秀·文心雕龙》)

宇文译:The ways of mind go far indeed; and the mutations of the affections in literature go deep. When the source is profound, branching streams grow from it; when the root flourishes, the ear of grain stands lofty. Thus, in the bright flowering of literature, there are latent elements (隐) and the elements that stand out(秀) .(宇文所安,2003:273)

杨译:The workings of the mind travel far; the feelings expressed in literature are complex. When the source is deep, the river runs long; when the root is vigorous, the leaves are lush. Similarly, great works are literature, possess both concealed and evident excellence.(杨国斌,2003:551)

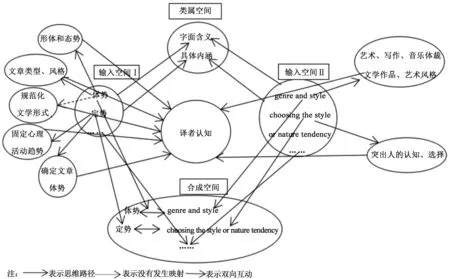

“隐”和“秀”都是模糊语,具有不确定性,多义性。对这两个极其抽象化的概念之间的关系,刘勰将其转喻为树木与花朵和枝叶的关系。概念整合网络为这类抽象概念的翻译提供了必要的认知基础,在源语文本相对应的输入空间抽取了相似的意象。译者在整合空间进行创新整合,形成自己的层创结构。两位译者的翻译策略不同,宇文所安采取了归化与异化相结合的翻译策略,将“隐”和“秀”的关系比喻成根与谷穗的关系,即用“秀”的本义——谷物抽穗,来转喻“秀”,实在是神来之笔。他旨在向西方读者传递“秀”的深层含义,以便更好地领会“秀”的抽象特征。宇文所安力求因循本义,并在稳中求变。他的互动模式为:源语—认知—概念整合—西方读者。杨国斌保留了源语的文化特色,采用了异化翻译,“隐”和“秀”的关系依然是根和枝叶的关系,他的翻译更多地从中国读者的视角出发,他的互动模式为:源语—认知—概念整合—中国文化特色。两位译者的认知路径同中有异,异中有同,译文也就呈现出不同的特征,既体现了思维差异的影响,又说明了译者与源文本和读者之间的互动性。概言之,宇文所安和杨国斌都是从体验出发,基于不同的学识、修养、教育背景和文化语境,对事物的认知各具特色,在译者、作者与读者的互动中,前者强调目的语读者的接受,后者强调中国文化的特色,在各自体验互动整合的创造性活动中,再现了《文心雕龙》隐秀之美的思想。

4.0 情感创新整合与定势之美的异域重构

文本具有召唤性,召唤读者的阅读与建构。文本没有终极的思想,只有开放的意义。文本的解读也是开放的,没有终点的,有一千个读者就有一千个哈姆雷特。文本开放的空间是读者与文本进行互动与交流的作用场,文本的意义经由读者的阐释而变得丰润、鲜活。翻译的情感创新整合是译者基于文本的召唤性而针对源文本进行的阐释与再阐释、解构与重构的创造性跨文化活动。

文贵定势之美,即文章的体势之美,文章应因情立体,具有明确的主旨、确定的文体和亮丽的形式,形成即体成势的动态美(戚良德,2007:118)。刘勰在《定势》中提出了关于文章情感姿态的美学思想。情志决定作品的风格,风格构成文章的姿态,文辞贵在稳中有变,因利乘便,情感、文体、形式、主旨必须一脉相承,具有“形生势成,始末相承”的动态美。作为人类共有的一种普遍体验, 情感具有明显的主观性(刘慧丹,2018:100)。翻译的概念整合要求译者将学识、认知、情感和创造融为一体,积极投入译文的生成过程。文学翻译是不可为而为之的艺术,惟其如此,才需要译者的创造力。这种再创造涉及四个方面:再现原作的形式价值;移植原作的文化价值;再创原作的文学形象;传达原作的语言内部意义(许钧,1989:9-12)。翻译是艺术,既要译意,又要译味,翻译是译者对原作的再创造。这种再创造的过程就是概念整合的过程,译者的主体性在概念整合的过程中发挥重要的作用。译者主体自身诸多因素会造成对同一源语文本的不同认知解读以及对目的语的不同感悟,加上两个输入空间的碰撞、排列与组合,必然产生不同的、新颖的层创内容。人的认知活动是基于体验和感知的,这就为概念整合打上了情感的烙印,体现为译者的情感投入、智慧投入、创新投入,译者将自己的身心完全融入译文,译者的情感、意志,必然化成点点墨痕,在译文的字里行间驰骋,与源文本一道呈现的必定是饱含译者情感的译文的差异性和创造性。下面以《定势》篇第一句为例加以分析。

例4:夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。(《定势·文心雕龙》)

宇文译:The particular affections that are felt(情*—致)differ in kind, there are various techniques in the mutations of literature(文*—变*);but in all cases the normative form(体*)is set in accordance with the affective state,(or“circumstance”,情*)then according to the normative form, a momentum(势*)is given. “Determination of Momentum” (宇文所安,2003:239)

杨译:Human feelings are different;the models of composition are diverse. A genre is chosen according to the feeling expressed; style takes shape according to the genre. “Choosing the Style or Natural Tendency”(杨国斌,2003:421)

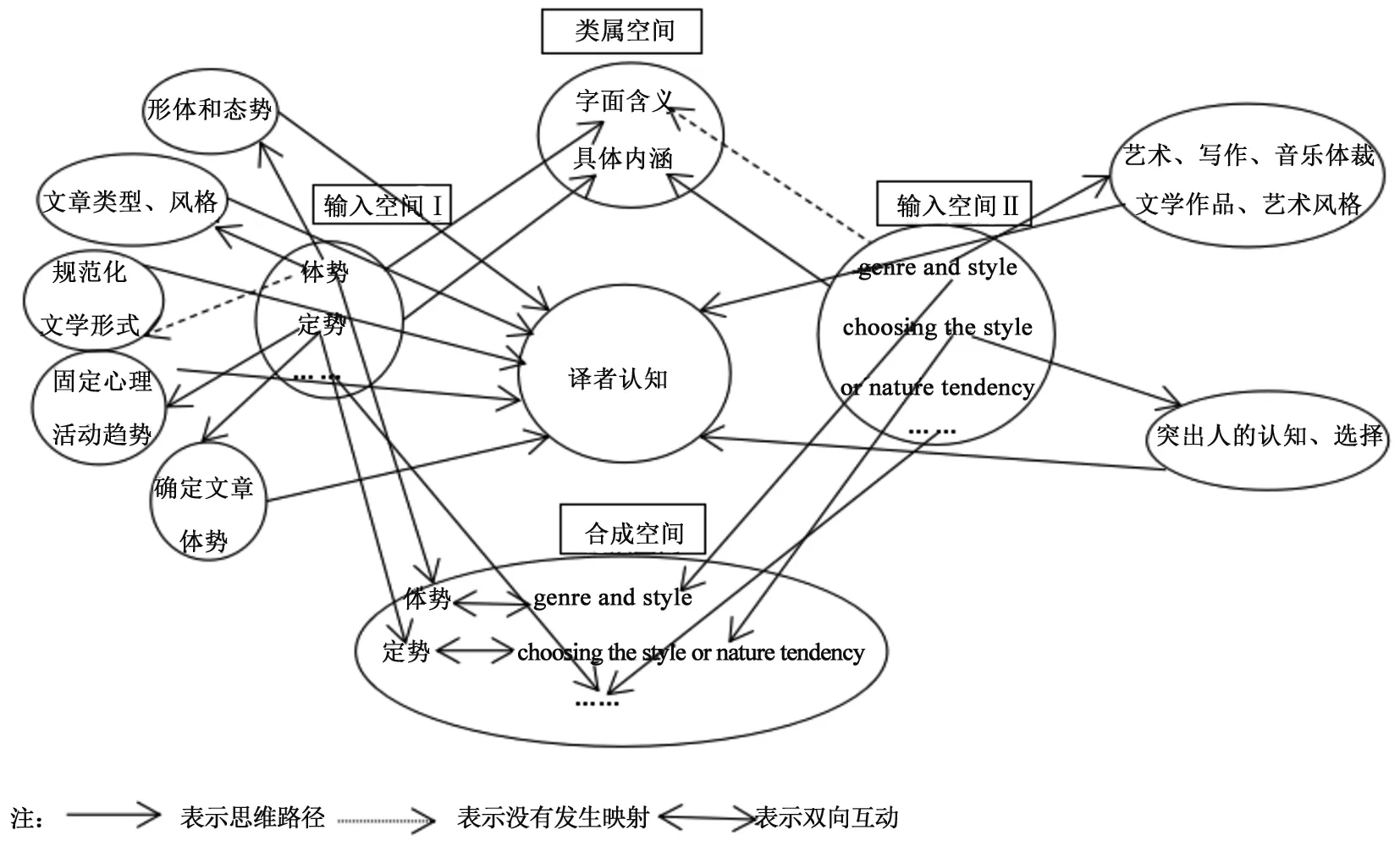

图7 宇文所安的情感创新整合模型图

图8 杨国斌的情感创新整合模型图

如图,将源文本从源语域中提取出来,映射到目的域,译者的情感认知发挥了重要作用。译者从认知空间进入到两个输入空间,输入空间I是译者解读源语文本和了解沟通源文本作者意图情感的空间,输入空间II是译者感知、创造目的语文本的临界空间。在从源语域向目的域的转向中,译者充分考虑目的语读者对译文的期待,在层创空间熔铸译者的创新和情感。创新的牵引和情感的注入并不是随性发挥任意而为的,而是有规律可寻的,是对输入空间框架的情感投入与激情发挥。

译者作为认知主体,既是读者又高于读者。普通的读者可以犯错,可以误解,可以曲解,但译者不行,译者必须为作者和读者负责。译者以原作者的身份说话,是原作者的传声筒,他既要传递作者的原意,又要尽量地否定自己,要以译者之诚对得起作者和读者的良心(杨恒达, 2002:99)。因此,翻译创新的基础是对源语文本的正确解读,只有正确识解源文本的含义,才能精准地表达作者的意图。理解认知的偏差,会淡化源文本丰富和强烈的思想情感,轻则无法引发目的语读者的共鸣,重则导致读者的困惑、不解。翻译最终呈现的译文无非是要体现两个世界——现实世界和认知世界,其主要任务是尽可能译出原作者对于两个世界的认知与描写,实现“作者”“文本”“读者”三者的和谐统一(王寅,2005:17-18)。译者在忠实源文本的基础上,将自己的情感输入源文本之中,凝聚为输入空间I中的认知成果,在对源文本进行信任、理解、占有、吸收与补偿等一系列创造性整合后,源文本的思想与译者的认知互相映射、碰撞、交融,最终进入输入空间II,形成进入目的语读者期待视野中的译文。刘勰在源文本中指出,作者情感特点不同,写作手法也有差异。根据自己的情感特点确定文体,自然也就形成了一种文势。作者用“势”指代文章写作体势。在宇文所安看来,“势”是极为复杂的。他对“势”在中国政治、军事、艺术、美学等领域的用法做了详尽透彻的分析和总结,认识到“势”的用法非常游移,与该词早期所涉及层面的意义大不相同。“体”是一种规范化的文学形式,需要作家具有熟练的技巧和高明的判断(宇文所安,2003:237-238)。他深刻领悟“体”在输入空间I中的含义,努力将其丰富的内涵在输入空间II中再现出来,在层创空间投入自己的认知与情感,使刘勰想要表达的深层含义与目的语读者的期盼相结合。他在层创空间中,阐释自己的理解,将其译为“normative form”并加以注释,旨在提醒目的语读者,这里的“体”有着术语本身的特殊含义。他在源语域中的理解是分毫不差的,但在输入空间II中附加了自己的理解与思考。他选择用“determination”表达“定”,译出了“定”那种根据具体情况进行选择的意义。他选择的“momentum”在英语中指的是“势头,动量,力量,倾向”,这与“势”在本篇中的用法并不契合。

杨国斌深刻领悟“体”和“势”在源文本中的具体内涵:“体”是文章的类型,“势”是文章的风格。定势,就是确定文章的体势。《定势》开篇指出,“势”是作者根据个人思想情感确立文体而自然出现的动态趋势。他探索和鉴赏源文本之美,并肩负再现和重构源文本之美的责任。源文本语言简练,内涵丰富,而在英语中保留源文本形式美的难度较大。因此,杨国斌保留“势”在源文本中的丰富含义,通过直译,让目的语读者了解源文本的风貌,同时发挥个人的主观能动性,利用自己的审美情感,克服语言句式和文化差异等制约性因素,努力再现源文本之美。这正是宇文所安和杨国斌在输入空间II中的差异:宇文所安在输入空间II中映射字面含义,而杨国斌未映射字面含义(故宇文所安是实线,杨国斌是虚线),保留“势”在源文本中的丰富含义。“genre”在英语中意为艺术、写作、音乐等体裁,这与刘勰心目中的“体”的内涵十分相近。但是,“style”在英语中意思较多,在文学和艺术学上指的都是文学作品和艺术的风格,这和源文本中的“势”十分相似。杨国斌将输入空间I的“体”“势”和“定势”分别译为输入空间II的“genre”“style”和“Choosing the Style or Nature Tendency”,在层创空间渗入译者的情感养分和创新精神,最终在目的域中满足目的语读者的期待。

两个译文的差异性主要体现在译者认知空间,对同一源语“体”“势”和“定势”,宇文所安采用杂合化和陌生化的方法,创造性将“体”“势”和“定势”分别译为“the normative form(体*)”“a momentum(势*)”“Determination of Momentum”,既译出了源文本的含义,又将读者引入一个完全陌生的、带有东方特色与情调的文论世界,这个世界有原作者的视域、译者的情感、读者的期待,读者正是在这延缓了的审美享受(胡作友、刘梦杰,2019:137)中完成了对定势之美的创造性重构。杨国斌在目的语中选用“genre”“style”“Choosing the Style or Nature Tendency”,简洁流畅地译出源文本的含义。再看一例:

例5:是以绘事图色,文辞尽情。(《定势·文心雕龙》)

宇文译:As in the act of painting we work with colors(色* or“outward appearance”), so literary language gives the full measure of the affection(情*).(宇文所安,2003:241)

杨译:Painting applies colors, literature expresses feelings.(杨国斌,2003:425)

刘勰认为写作如绘画,绘画讲究线条与色彩的搭配,写作需要情感的交错共鸣。对于源文本的整合大致分为源语文本的理解、目的域的感知、译者的认知建构和译文的形成四个阶段。源语文本的理解,即绘画必须讲究着色,文章写作要表达思想感情。在源语文本的理解上,从宇文所安的译文看,语言是情感的外在之物,文章的本质除了着色之外还需怡情。源文本所要表达的“色”并不单指色彩,还含有外观、外表的意思。语言力量到达的地方必然真“情”流露。在目的域的感知上,英语中与“色”相对应的“color”不能表达出源文本“色”的多重含义。“affection”在英语中表示人的情感。在译者的认知建构上,选择源语文本与目标语相对应部分,并在译文中采用增译法对译文进行补充说明。宇文所安用“colors(色* or‘outward appearance’)”(宇文所安,2003:241)来翻译“色”,可谓独具匠心,旨在提醒目的语读者“色”是有特殊内涵的术语。“色”是外在之物,“情”是内心所感,中间的桥梁是人,人只有付诸情感才能激发同情与共鸣(“gives the full measure of the affection”)。从杨国斌的译文看,“色”就是色彩、颜色。“情”在源语文本中就是作者需要表达的内心情感。从目的域的感知看,“color”表示颜色、色彩,与“色”相对。表达感情的词汇较多,如feeling、emotion、affection等。“feeling”是一个中性词,一般表示内心的感情或喜好,或是对物的感受。“emotion”指人精神上的强烈感情。“affection”多指人的感情,表示友爱、爱情等。在类属空间,杨国斌将源语文本与目的域中叠加的成分进行整合,最后将“情”翻译为“feelings”,这正是他情感创新整合的结果。简言之,宇文所安对源文本进行了创造性重构,从译名的处理与句式的整饬,给人以高山流水、阳春白雪之感,杨国斌译文用词朴实、有清水出芙蓉、天然去雕饰之美。两位译者均以自己的情感和创新精神在从源语到目的语的整合中发挥了重要的作用,再现了《文心雕龙》定势之美的思想。

5.0 结语

认知贯通整合、体验互动整合和情感创新整合是概念整合的一体三面,分别在自然之美、隐秀之美与定势之美的重构中发挥着独特的作用。三种整合同时运作,共同完成对源文本的重构,在此过程中各有侧重。认知贯通整合在塑造自然之美的同时也会投身于隐秀之美与定势之美的重构,体验互动整合和情感创新整合亦是如此。

在认知翻译观的指导下,将概念整合理论与翻译实践相结合,对于推进认知语言学和翻译的跨学科研究具有重大作用。翻译不是简单的语言转换,而是跨文化交流的创造性活动,认知在其中发挥了重要作用。概念整合是在文化语境中发生的,思维习惯和文化差异是使译者在层创空间发挥主体性的重要因素,也是造成译文差异性的重要原因。宇文所安身处西方语境,难免带有西方中心主义的视点,他的译文时而不时与宗教色彩邂逅,呈现陌生化与杂合化的特质,其实质是他对东方文化的西方化改造。杨国斌身处中国语境,儒释道的浸染,东方文化的熏陶,自然会在他的译文中留下串串脚印。宇文所安对东方文化的译介,落脚点是为西方读者和美国的文化建设服务。杨国斌对中华文化的译介,植根于译者的文化自信和家国情怀,落脚点在于中国文化走出去。二人的出发点相同,落脚点殊异,但最终的效果却是惊人的一致,那就是将中国传统文论思想介绍给世界。在从不同路径重构《文心雕龙》美学思想的过程中,二人证明了相同的翻译逻辑:概念整合是译者发挥认知、体验和情感作用进行翻译再创造的重要手段。