美国非裔奴隶叙事的基本叙事特征

2021-03-03邹涛谭惠娟

邹涛 谭惠娟

(1. 电子科技大学 外国语学院, 四川 成都 611731)(2. 杭州电子科技大学 外国语学院, 浙江 杭州 310018)

1.0 引言

美国非裔奴隶叙事一般指产生于18-20世纪的、由曾身为奴隶的美国黑人书写或口述的自传性叙事(Davis & Gates,1985:5)。为何学界习惯用“叙事”这个偏理论色彩的概念,而不是用“自传”“传记”“小说”“故事”等更通俗的文学类型词汇来描述这类作品呢?在西方主流学界眼中,这些作者因长期处于被奴役的状态,其教育程度和驾驭人生故事的能力往往很低。所以,相关作品的美学特征常被主流学界轻视或忽视。这种轻视的态度与“叙事”这个偏学术化的概念的旨趣似乎相悖。尽管如此,“奴隶叙事”这一名称依然流传下来并广为接受。在笔者看来,其背后原因至少有以下三点:

首先,自传/传记文学强调真实性,这一文类规约让西方主流学界在界定黑奴作品时感到棘手和难堪。如果完全承认这些作品就是自传/传记,则等于基本承认里面所描写的奴隶主对黑人的惨无人道的剥削、虐待的真实性。这种心理正是主流批评界长期不愿将相关作品纳入现实主义文学范畴的重要原因之一。其次,如果直接用“小说”“故事”等大众眼中的虚构文学标签命名黑奴作品,则过于明显地抹除了这类作品鲜明的自传色彩。再者,“叙事”这个概念在现当代不断被泛化,指称极具包容性。新历史主义、解构主义、后殖民主义等理论思潮突显了历史的文本性、虚构性、意识形态性,历史真实与文学虚构相互纠缠,两者之间的传统边界变得日益模糊难辨。那么,用“叙事”来指称黑奴作品,就可充分发挥其包容性的特质,有效回避虚构与真实问题的正面交锋。

总体而言,美国非裔奴隶叙事是围绕美国黑人奴隶生活及其抗争而展开的故事,是全球性反对国际间的奴隶贸易、殖民地奴隶制以及美国南方的奴隶制的文学文化产物,其首要目标是为了结束奴隶制(Fisch,2007:2)。但是,奴隶叙事并没有随着奴隶制的结束而消失,而是一直延续,尤其在1960年代后推陈出新,与历史、哲学、社会学等其他领域对奴隶制历史的热切关注交相辉映。

在美国,非裔奴隶叙事已成为各个教育阶段都很可能读到的文类(Fisch,2007:1)。奴隶叙事,尤其是内战前的奴隶叙事,“再现了美国非裔经验的基本结构”(Reid-Pharr,2007:138),是我们了解美国文学、历史、文化不可或缺的基础。而新奴隶叙事的持续兴盛,有力彰显奴隶制与美国当下问题的深刻关联。国内外的相关研究也长盛不衰。近几年出现了一系列综述性文章(林元富,2011;方小莉,2016;金莉,2019;王欣,2019),为我们了解美国非裔奴隶叙事的起源、发展阶段、基本特点和研究现状提供了便利参考。本文则尝试从语言、时空、结构、主题四个方面进一步概括美国非裔奴隶叙事和新奴隶叙事的基本叙事特征。

2.0 语言特征:口语化与幽默风格

奴隶叙事的语言总体上较为口语化,因为很多故事本身源自口头传统:骗子故事(trickster tales)、演说、布道、神话传说、音乐、歌谣等。奴隶叙事的诸多作者也同时是演说家,演说习惯往往渗透在叙事风格中。口话化的色彩体现在重复、押韵、节奏、反讽、戏仿、诙谐、双关等方面。在某种意义上,重复是最有力量的口头风格,押韵本质上是彼此类似的声音的重复,节奏也是声音有规律的重复。重复可以制造萦绕旋回的声音效果,同时突显重要的语义。无论是早期的奴隶叙事还是新奴隶叙事,都擅长使用重复这一技巧。譬如,在《宠儿》中,保罗和斯坦普有这样一段对话:

“告诉我,斯坦普。”保罗·D的眼睛潮湿了。“就告诉我这一件事。一个黑鬼到底该受多少罪?告诉我。多少?”

“能受多少受多少,”斯坦普·沛德说,“能受多少受多少。”

“凭什么?凭什么?凭什么?凭什么?凭什么?”(莫里森,2006:299)

上述对话的每一个重要语义都进行了多次重复,极大渲染了主人公的悲惨处境和绝望心情,能让读者产生强烈共情。

在音乐方面,灵歌、布鲁斯、爵士乐、福音音乐、劳动号子等都对奴隶叙事的口语化语言风格产生明显的影响。譬如,在《欢乐》(Jubilee)中,韦丽(Vyry)经常通过歌唱来缓解心中的痛苦:

我被痛骂被嘲笑,(I been buked and scorned,)

主啊,我被痛骂被嘲笑,(Lord, I been buked and scorned,)

主啊,我被痛骂被嘲笑。(Lord, I been buked and scorned.)(Walker,1967:363-4)

上述唱词看似只是语言的简单重复,而且体现出不合语法的口语特征,其实却通过独特的韵律发挥着情绪的宣泄和精神治疗功能。首先,英文原句中充满爆破音/b/、/k/、/d/、/t/,可以有力表达不满的情绪;其次,高频次出现的鼻音/n/和长元音/i/、//似哀叹和呻吟,可以帮助释放悲伤的情绪。然而,奴隶叙事的重要目标读者是北方白人,旨在促使更多白人了解奴隶制的罪恶并支援废奴运动。因此,口头传统在书面叙事过程中比原生态的口头表达相对规范化,以尽可能符合白人读者的阅读习惯。

奴隶叙事和各种民间骗子故事的天然联系则增添了幽默色彩。奴隶在逃亡的过程中随时面临被发现和抓捕的危险,不得不经常使用机智话语和骗术来应对危险,也因此增添了奴隶叙事的语言艺术效果,给悲愤、悲壮的主题底色嵌上一层幽默诙谐的镶边。譬如,威廉·克拉福特(William Craft)和他的妻子艾伦(Ellen)在从乔治亚州逃往波士顿的路途中,妻子艾伦扮作男主人,而丈夫威廉扮做主人的奴隶。当买票的工作人员问威廉:“你属于那位绅士吗?”威廉快速回答:“是的,先生”(Craft,1969:301)。一方面,对威廉来说,他的回答完全没错,因为夫妻双方彼此属于对方。另一方面,对问询的工作人员来说,威廉的回答却代表主奴所属关系。在逃往北方的路上,有白人废奴主义者劝威廉逃离他身边的这个“主人”时,威廉解释说:“我将永远不会离开现在这个这么好的主人”(313)。当他们俩被迫分开时,看守者对威廉说:“你主人认为你想逃走。”而威廉回答:“不会的,先生。我很高兴我的好主人不会这么想”(312)。这些对答产生幽默诙谐、反讽、戏仿、双关等混合的艺术效果。夫妻俩的假扮身份是对主流社会的主奴关系、男女关系的一种戏仿,而丈夫所扮演的身份却非常真实地反映了他的奴隶身份。另一方面,妻子假扮的主人身份对于真正的奴隶主构成一种反讽,她的美好反衬着奴隶主的罪恶。这些幽默诙谐体现出一种带泪的微笑,是黑人战胜苦难的生存策略之一。

美国非裔新奴隶叙事对口头传统的重视,则是一种有意识的文化选择。盖恩斯在接受采访时表达他对口头传统的偏爱:“我但愿自己没有必要写它;但愿没有人觉得有必要写它,因为我感觉说故事、聊天的形式要好很多。我们没有录制老一辈谈话的磁带,这简直太糟糕了,不然我们就可以直接听故事而不用阅读它。所以,我的目的之一就是以他们的方式,为他们讲述发生的事”(Gaines,1978:37-38)。亚历克斯·哈里(Alex Haley)谈到自己创作《根》(Roots)时查找了很多资料,结果发现自己“更信任现在的口头历史而非印刷品上的记载”(Dunaway and Baum,1984:286)。雪莉·安妮·威廉姆斯在《德萨·罗斯》(1986)的序言中写道:“非裔美国人通过口头语言而幸存下来,他们将口头表达变成了高超的艺术,但却遭受着文学和写作的摆布、背叛”(Williams,1986:5)。由此可见,新奴隶叙事通过利用口头传统进行修订、改写主流社会关于种族先辈的充满偏见的历史叙事。另一方面,他们也意识到识字,尤其是写作能力,是他们获得自由的重要保障。在《逃亡加拿大》(FlighttoCanada,1976)中,雷文·奎克斯克尔(Raven Quickskill)凭借他的书写能力而成功逃离奴隶制,“他的书写就是他的自由”(Reed,1989:88)。新奴隶叙事展现出非裔口头传统与书写之间的独特张力。这种对口头传统的珍视,以及努力在文字叙述中保存口头传统特色的做法,为文化遗产的保护提供了重要启示。

3.0 时间、空间及指称:身份不确定性的焦虑与对策

奴隶叙事进行身份追寻的过程比其他自传要困难很多,在叙事特征中典型体现为时间、空间、姓名等指称的不确定性。辛迪·温斯坦(Cindy Weinstein)提供了诸多这方面的例子。譬如,道格拉斯写道:“和其他奴隶一样,我不知道自己的年龄”(Weinstein,2007:123)。彭宁顿在《逃跑的铁匠,或者曾经为奴的纽约长老会教会牧师詹姆斯·彭宁顿的生平故事》中说道:“所有这些发生在我离开我的朋友一两个月之内。让我对这部分故事感到非常有趣的原因之一是,我没意识到已经过去好几年了”(Weinstein,2007:124)。诺瑟普在《为奴十二年》中写的下面这句话明显具有两个时间框架:“我当时正在我后来才知道叫‘大帕邱德瑞沼泽地’的地方”(Weinstein,2007:125)。对于一个历尽艰辛获得自由的奴隶而言,他/她有太多的个人身份信息和人生轨迹需要费力查找、追溯和补充。所以,“我后来才知道”(I learned afterwards)这类表达常常会突然插入正被叙述的事件的时间框架中,频繁产生时间的断裂和跳跃,强化了难以确认的身份焦虑主题。

奴隶叙事的主人公往往经历了非常曲折的空间迁移。他们在身为奴隶的时间段里可能一再被转卖,在逃亡的过程中也不断变换藏身之所。所到之处,他们接触了不同阶层、肤色和族裔文化。所以,他们的自传性叙述反映的不只是非裔美国人的生活和文化,同时也杂糅着美国当时的各种文化元素和声音,形成巴赫金所说的“众声喧哗”(Fisch,2007:1)。哈丽特·威尔森(Harriet Wilson)的《我们的黑鬼》(OurNig),以及哈丽特·雅各布斯的《一个奴隶女孩的人生故事》(IncidentsintheLifeofaSlaveGirl,1861)在非裔美国文学中长期处于边缘地位甚至被质疑,原因之一正是过于聚焦家庭内的小空间,缺乏一般奴隶叙事所拥有的大空间跨度(Reid-Pharr,2007:147)。

此外,名字对奴隶自己而言,往往只是伴随着某个特定时空的临时性标签,缺乏明确的身份所指。因为奴隶主买来黑奴时会剥夺他们的原名,通过重新给他们命名来切断他们的过去、剥夺他们的自我意识,强调他们只是新主人的私有财产,所以奴隶的名字总是随主人而变化。这给身份确认带来极大麻烦,“我叫某某名字”的句式也就经常为“我被叫做某某”所取代。譬如,诺瑟普在《为奴十二年》中写到:“我当时被叫做普莱特。”亨利·比伯(Henry Bibb)在自传中介绍他的母亲时同样使用被动语态:“我母亲被叫做米尔德里德·杰克逊”(Bibb,2001:14)。这种表达方法突显出奴隶连名字也不属于自己,随时处于被贩卖和被改名的状态中,进一步表达出身份缺失感。与此形成鲜明对照,梅尔维尔在《白鲸》中写下的开篇名句“叫我以实玛利。”传递出一种“我”为自己命名、为自己确定文化身份和历史意义的主体性。

当时间的界限消弭,当血统、身世等意味着生命开端的节点也变得无从知晓,叙事身份如何得以确立和建构呢?以雅各布斯为代表的一些叙述者选择以“事件”(incidents)讲述,以摆脱时间链条的束缚。换句话说,在他们眼里,选择几个关键性的事件来叙述,突显自己在关键事件中的行动和选择,也就确认了自我以及自己所代表的群体的存在。另一种策略是对空间细节的关注,通过空间来确定自我的位置和变化,增加真实感。所以空间在奴隶叙事中经常比时间更加重要。有些作者甚至直接在标题中加上自己身为奴隶的地点。譬如,所罗门·诺瑟普给自传取了一个包含多个时空变化的超长标题——《为奴十二年:所罗门·诺瑟普,一位纽约公民,1841年在华盛顿城被绑架,1853年获救于路易斯安那州的红河附近的棉花种植园》,这充分彰显出想要通过准确时空定位来进行自我身份确认的强烈渴求。

不知身在何时、身在何地、身为何人的身份困惑,是奴隶叙事最不同于其他叙事作品的特征之一,为奴隶叙事抹上凄凉无比的底色。与其他作家的时空观相比较,也许更能突显出这些作为人的基本身份信息的缺失造成的严重后果——主体性无处安放、意义无处追寻。格非将时间和意义联系在一起,要求叙事要“重返时间的河流”。阎连科指出:“我把时间看作是小说的结构……人的命运,其实是时间的跌宕和扭曲,并不是偶然和突发事件的变异”(阎连科,2017)。与其他作家相比,自传性的奴隶叙事要在时空模糊的状态下,建构出自我以及群体的身份。

如果说早期奴隶叙事想要寻时间顺序而不得,新奴隶叙事则有意为非裔叙事提供了一种非线性的时间意识。在小说时间安排上,常常需要先从现在退回到较远的过去,再从过去返回现在。诸多新奴隶叙事重新谈及奴隶制,其目的是透过奴隶制这个镜头来审视当下问题,彰显奴隶制产生的罪恶依然不同程度、不同形式地存在于当下社会(Smith,2007:173)。一种历史在循环往复的时间意识由此而生。这种时间观在《黑雷》的1968年版本前言中已获得形象表述。该前沿的开头和结尾都强调时间的往复性,指出它“不是一条河流,而是一座钟摆”(171)。米歇尔·克利夫的《自由的事业》(1993)在1858和1920年之间来回穿梭,里德的《逃亡加拿大》则运用“时代错误”策略,将历史、当下和未来融为一体。泰茹·科尔(Teju Cole)在中篇小说《每天为小偷》(EveryDayIsfortheThief,2014)中通过无名叙述者之口,将尼日利亚海港城拉各斯和美国的新奥尔良进行时空并置,突显两座城市因奴隶贸易而产生的关联:

心里想到的是尸体之链横跨大西洋将拉各斯和新奥尔良联系起来。新奥尔良是新世界人口商品的最大市场。该城在1850年有25个不同的奴隶交易市场。这样的事实却成了一个秘密,仅仅因为无人想知道它。……运送到新奥尔良贩卖的人口来自很多港口,其中绝大多数来自西非海岸。并且,另一个秘密是:没有哪个港口比拉各斯更繁忙。(Cole,2015:112)

从上述引文可看出,科尔批判了美国以及非洲本土的主流社会想要刻意遮蔽或遗忘奴隶贸易及奴隶制历史的做法。“过去从未逝去。它甚至不算过去”(85)。科尔引用福克纳的上面这句名言来表达他对历史的看法。新奴隶叙事通过非线性时间和空间并置,将历史和当下问题作为整体来审视,警告历史悲剧并未结束并可能重演。这种警示信息,不只是新时代黑人的身份焦虑,也是为所有边缘群体发声。

4.0 结构特征:借用或戏仿白人话语体系

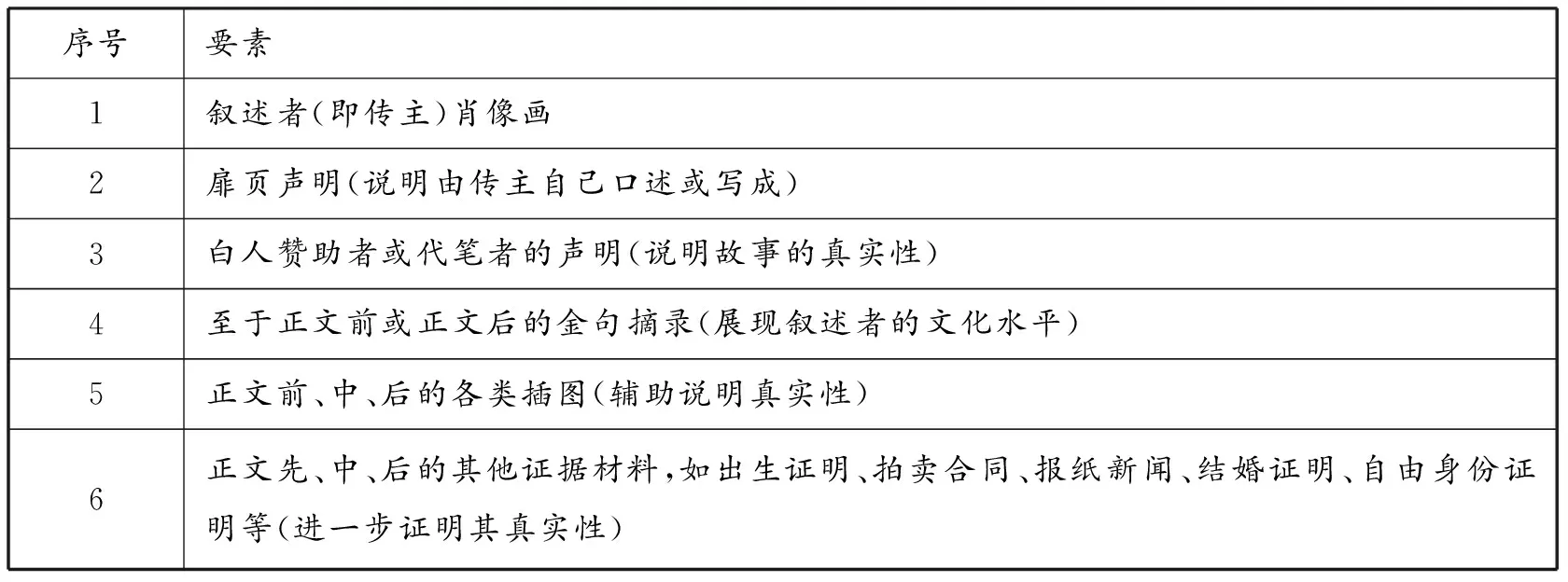

这里的结构既指文本的各组成要素之间的联系,也指故事内容的框架模式。奥尔内总结了早期奴隶叙事文本中主体故事之外的常见结构要素(Olney,1984:49-50),见表1:

表1 副文本要素

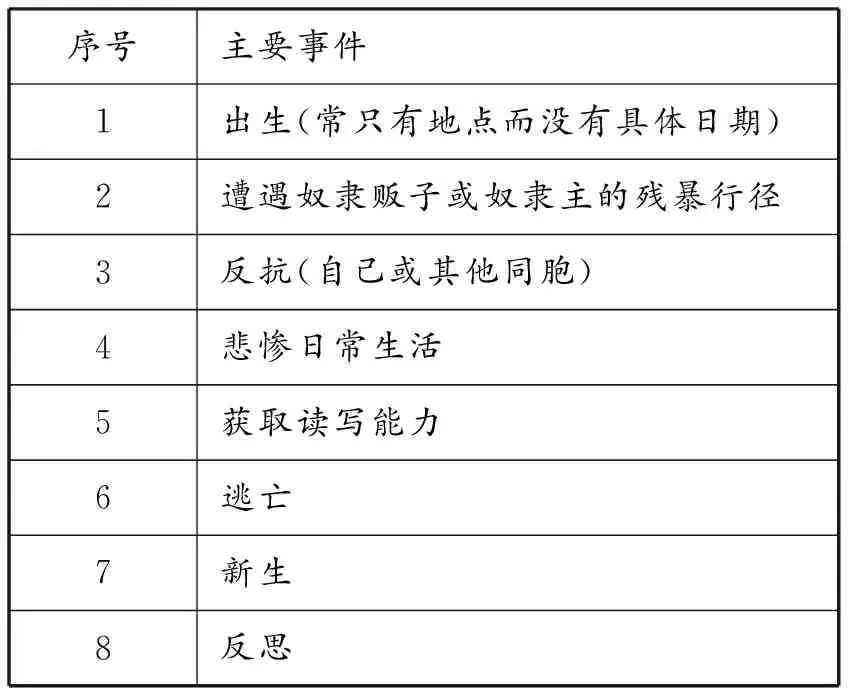

上述要素和正文文字一起组成了早期奴隶叙事的文本物理结构样貌,体现出一种依赖于白人话语权力体系发声的“曲线救国”之路。这些副文本要素最早在《奥拉达·艾奎亚诺或非洲人古斯塔夫斯·瓦萨的生平趣事》(1789)中得到典型体现,并被后来的美国非裔奴隶叙事纷纷仿效,也被频频选录进十八世纪文学、英美文学、加勒比历史、非裔文学历史的选集中。至于早期奴隶叙事的情节结构,奥尔内列举出故事进程的12类事件,可以进一步凝练为以下8类 (Olney,1984:50-51):

表2 情节主要事件

在情节结构设置中,早期奴隶叙事借鉴了当时流行的“掳掠故事”的写法。广义上的掳掠故事一般讲述某个人被劫持到遥远的他乡而遭遇的系列险境及其所见所闻,反映两种完全不同文化的人相遇时的惊险与惊奇。北美掳掠故事大都以白人为主人公,讲述他们被当地“野蛮人”(主要指印第安人)劫持、战胜种种折磨和苦难的历程。它们反映了早期殖民者在面对陌生环境时的恐惧与猎奇心理,以及通过妖魔化当地人来推进殖民事业的文化策略。奴隶叙事借鉴掳掠故事形式,但将其诸多要素进行改写或反转。在主流掳掠故事中,白人是受害者兼反抗的英雄,其他族裔扮演“野蛮他者”的角色功能。而在奴隶叙事中,黑人成了受害者和追求自由的英雄,白人则是野蛮的掳掠者。

早期奴隶叙事还借鉴了主流感伤小说的写法。感伤小说聚焦的主人公往往属于弱势群体,如孤儿、罪犯、堕落者、落难者等等,引发人们对边缘群体的关注和同情,这和奴隶叙事存在契合之处。在内战前,奴隶叙事和感伤小说相互混杂的现象明显。譬如,在克拉福特夫妇的自传《威廉和艾伦的逃离奴隶制之路》中,女主人公艾伦·克拉福特假扮成白人男性的经历,和爱玛·索斯沃斯(Emma D.E.N. Southworth)的《隐藏的手,或者狂人卡皮托拉》(TheHiddenHand,orCapitolatheMadcap)的情节非常相似。而自由黑人所罗门·诺瑟普被绑架的经历,又和玛丽·海登·派克(Mary Hayden Pike)的感伤小说《依达·梅》(IdaMay,1854)中白人主角被绑架为奴的情节高度相似(Weinstein,2007:116)。

新奴隶叙事则对主流经典进一步进行结构性的戏仿和改写。以伊什梅尔·里德(Ishmael Reed)的《逃亡加拿大》和斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》之间的关系为例。前者的一个重要人物是为奴隶主阿瑟·斯维尔做管家的罗宾叔叔,绰号正是汤姆叔叔。可是,不同于斯托夫人笔下那个逆来顺受、有些愚忠的汤姆叔叔,罗宾在智力和能力上都胜过目不识丁的白人奴隶主阿瑟,表面对主人毕恭毕敬,背后却巧妙操纵着主人,最终得到主人的财产。里德的改写“揭开了斯托夫人笔下奴隶主和奴隶关系中温情脉脉的面纱”(林元富,2016:431)。莫里森的《天堂》(1999)同样采用了戏仿的手法,让一群在19世纪70年代获得自由的奴隶模仿白人的纯种情结,为了维护一个纯黑人的社区而不惜使用暴力排外手段。这样的戏仿在讽刺白人种族歧视政策的同时,也警示黑人不要陷入狭隘的种族主义中。为了进一步探寻奴隶制的根源,莫里森的《恩惠》(2008)则将时间置于黑人奴隶制尚未完全确立的17世纪后半叶。在该小说中,英籍荷兰商人雅克勃·凡欧克的小庄园奴役着不同肤色的人:包括买来的白人新娘丽贝卡、印第安人莉娜、抵债的黑人女孩佛罗伦丝等,这些被奴役者代表所有可能被奴役的人,小说也就在更普遍的意义上反思和批判人类社会的各种奴役现象,从而激发更多的读者对黑人的苦难产生共情,共同反抗种族主义。

进入21世纪后,新奴隶叙事改写经典作品、戏仿白人种族主义的热情有增无减。瓦莱丽·史密斯关注新奴隶叙事对西方经典的改写,分析这些改写如何放大了原作中被遮蔽的东西(Smith,2007:168-188)。譬如,爱丽丝·兰德尔(Alice Randall)的《已然飘飞》(TheWindDoneGone,2001)从一个混血女人的角度来重新想象玛格丽特·米歇尔的《飘》的世界。南希·罗勒斯(Nancy Rawles)的《我的吉姆》(MyJim,2005)采用《哈克贝利·费恩历险记》中的黑奴吉姆的妻子萨迪·沃森(Sadie Watson)的角度,来重新讲述奴隶生活,以揭示传统主流社会对奴隶生活的片面描写(Smith,2007:180)。爱德华·琼斯(Edward P.Jones)的《已知世界》(TheKnownWorld,2003)则以戏仿的方式批判黑人内部可能存在的奴隶制现象,将曾经的白人奴隶主和黑人奴隶之间的矛盾置换为黑人奴隶主与黑人奴隶之间的关系,超越了一般奴隶叙事的黑白两分法,揭示模仿白人做法的严重后果——与家族历史、种族历史断裂,抽身之后带来的是自我身份认同困境。这类小说警示那些不知不觉将奴隶制意识形态内化于心的黑人,告诉他们如果学习白人那样参与买卖黑人同胞,就是让自己掉入奴隶制的泥淖中,毁掉先辈用血泪换来的宝贵自由。

4.0 主题特征:政治性

早期的美国非裔奴隶叙事大都采用自传形式,但是主题上和西方的自传传统有着明显的区别。西方自传重在刻画个体的自我,而奴隶叙事虽然在早期也塑造了不少个人英雄,但更多是为所有的黑奴发声,而不是为塑造个体的自我去发声。譬如,哈丽特·雅各布斯在她的自述的序言中这样解释她的写作动机:“我写出自己的经历,不是为了吸引别人对我的关注;相反,我更乐意对个人历史保持沉默,我也不在乎别人的同情。但我热切地期望能引起北方的女性对两百万南方女奴的关注,她们不仅遭受了和我类似的痛苦,而且大部分人比我更惨”(Jacobs,2000:3)。

可以说,政治性是奴隶叙事最鲜明的主题思想特征。迪克森·布鲁斯(Dickson D. Bruce, Jr.)从废奴运动、民主化、自由三个方面总结了早期奴隶叙事的政治性(Bruce,2007:28-42)。首先,奴隶叙事是废奴运动的重要组成部分,在反驳各种亲奴隶制的言论中发挥了重要作用。奴隶叙事展现出黑人具有和其他人一样的智慧和道德水平;奴隶主阶层残忍堕落、充满伪善,牧师一边歌唱着天堂,一边干着鞭打黑奴、买女人、卖孩子的勾当(Douglass,2009:119)。当奴隶主以家长自居,套用家庭伦理来遮盖恶行的时候,奴隶叙事则揭露了奴隶主禁止黑奴学习读写、性侵黑女奴、强拆黑奴家庭等与家庭伦理相违背的暴行。哈里特·雅各布斯的《一个奴隶女孩的人生故事》(1861)对这些问题进行了大胆揭露。在与各种亲奴隶制言论和思想进行反驳的过程中,奴隶叙事深刻揭示了奴隶制的罪恶,使更多人意识到这种体制不仅极大伤害了黑人,对白人的灵魂也造成了严重腐蚀。其次,奴隶叙事推动了内战前的民主化进程,帮助美国政治朝着美国独立战争所确立的理想目标前进。美国立国之后的数十年间,民主权利基本只属于白人男性,所有女性、绝大部分非裔美国人、以及其他少数族裔,都被排除在政治之外,享受不了民主带来的利益。奴隶叙事无一例外地批判了白人对黑人命运的残酷掌控、突显奴隶制对美国民主理想的背叛。最后,奴隶叙事极大彰显了自由的意义。奴隶叙事广泛借用美国主流社会关于自由理想的修辞表述。譬如,哈里特·雅各布斯引用美国革命家帕特里克·亨利的名言“不自由,毋宁死”,指出这句话是自己下定决心出逃时的行动格言(Jacobs,2000:111)。奴隶叙事可谓最极致地描绘出完全丧失自由的生存状态,从反面突显自由的意义。

随着时间的推移,美国第一代黑人的被奴役史在主流大历史中不断消隐,但黑人后代却依然活在历史的阴影中。新奴隶叙事勇于面对族群创伤,采用不同角度、多种声音呈现主流社会意图压制、受害者不忍回顾的奴隶贸易及奴隶制的黑暗历史及其带给黑人的深重创伤,以让后人直面种族歧视的根源及其阴魂不散的影响,更好地针对现实问题探寻拯救之方。托尼·莫里森的《宠儿》(1987)在这方面堪称表率。《宠儿》告诉我们,一个慈爱的母亲,要在怎样的绝境之下才可能做出亲手杀死儿女的可怕举动?美国南方的奴隶制正是催生这种违背人性之举的罪魁恶首。

新奴隶叙事显示,揭开历史的伤疤是黑人自我救赎的第一步,第二步则在于黑人的团结和爱。展现黑人细腻丰富的情感同样具有政治色彩。以往关于黑人的刻板印象之一是认为他们不具备浪漫爱情的情感能力,其两性关系主要基于性的生理需求。这样的观点是为了将黑人降格为劣等人甚至动物的位置,以维护奴隶制的合法性。譬如,托马斯·杰斐逊在《弗吉尼亚州札记》(NotesontheStateofVirginia,1787)中指出,黑人“更激烈地追求女人,但他们的爱似乎更像一种热切的欲望,而非知觉与情感的微妙复杂的混合”(Jefferson,1955:135)。所以,在主流话语中,黑人没有资格成为爱情罗曼史故事的主人公。为何传统奴隶叙事对此偏见没有采取明显的对抗措施呢?主要原因在于当时的核心目标是争取外界的政治同情,因此重在揭示奴隶制的黑暗与恐怖,以促进废奴运动的实施(Robinson,2007:39-57)。

新奴隶叙事充分彰显了黑人在白人制造的文化荒漠中开出的情感之花。在《德萨·罗斯》中,德萨全身遭受了残酷的鞭刑,其私处也留下了永远的伤疤。在爱人凯恩死后,她认为自己不再有爱的能力和被爱的权力。可是,跟她一同逃出来的哈克用自己的爱治愈了她的身心创伤,让她意识到身上的伤痕不是自己的耻辱,反而是自己存在价值的明证。在《宠儿》中,当保罗看到塞丝所描述的她背上的“苦樱桃树”时,才明白此“树”指的是她背上纵横交错、凹凸不平的鞭刑伤疤,他用嘴唇吻过每条伤痕,以平复内心激荡的情绪,并抚慰塞丝的心灵创伤(Morrison,2004:17-18)。在爱德华的《已知世界》中,伊莱亚斯对跛脚塞莱斯特的爱,更是被赋予某种纯粹精神的色彩。他感觉自己自从爱上了塞莱斯特之后,拥有了一种从未有过的内心的平和与安宁,身边的噪音,包括叽叽喳喳的鸟叫声、炉火的爆裂声、室友的呼噜声、穿梭耗子的窸窣声等都不再让他感到烦扰(Jones,2003:98)。塞丝背上的“苦樱桃树”、德萨私处的伤痕、塞莱斯特的残疾,都可看作是黑奴遭受白人奴隶主戕害的铁证。但是,黑人男女却将共同经历苦难的过程,转化成一种彼此深沉的爱和相互支撑。这种超越苦难的勇气与爱的能力,彰显出黑人厚重的人性之光,反衬白人的非人性的黑暗面,有力批驳了白人种族优越论。

5.0 结论

在主题思想上,美国内战以前的奴隶叙事以结束奴隶制为根本目标,内战之后的奴隶叙事则以反抗和消除种族歧视为根本目标。美国非裔奴隶叙事一方面深刻展现人性的黑暗和西方资本主义发展过程中的罪恶,另一方面也突显出黑人在极端困境中绽放出的智慧之光、不屈斗志和爱的力量。在叙事策略上,内战前的奴隶叙事更多借用白人的话语体系来倾诉黑人所遭受的苦难,以争取白人的同情和支持;内战之后的奴隶叙事则重在解构主流话语,以进一步争取平等权利。我们可以将美国非裔奴隶叙事的言说方式总结为从“跟着说”到“对着说”。“跟着说”主要是以一种学徒或信徒的姿态模仿主流话语,“对着说”则是以对话者的姿态展开交流,并敢于质疑对方的观点。这既适合于微观层面的单个文本,也适用于宏观层面的奴隶叙事整体发展趋势。对于个体文本而言,哪怕是最早期的奴隶叙事,也包含着跟主流话语的对话和反抗;对于奴隶叙事整体而言,质疑和批判的声音越来越鲜明和强烈。他们对经典文本的戏仿和改写,对线性时间观的超越,对种族主义刻板印象的解构等种种叙事策略,启迪着第三世界如何更好地反对西方话语霸权。