来楚生对近代篆刻的贡献

2021-01-28谢俊峰

⊙ 谢俊峰

弁言

来楚生(1903—1975)[1],浙江萧山人,近代书法、篆刻、绘画大家。他一生淡泊名利,在艺术创作上成就斐然。

据《来楚生年表》记载,1923年至1927年,他就读于上海美专,其间专攻书法篆刻,并有自制印谱《楚生印存》结集。上海美专有书法篆刻专业,名师汇集,经过四年的学习,来楚生在书法篆刻上进行了专业而系统的学习,是典型的“科班”出身。1938年至1942年,他任教于新华艺专(篆刻班),1940年在上海美专和新华艺专任国画、篆刻教员。1947年第二次入上海美专任教,足见来楚生常年任教于学校,有着丰富的教学经历,在篆刻上亦有着深厚的造诣。

他篆刻造诣极高,作品涉及文字印与肖形印,但其肖形印取得的成就和产生的影响非常巨大。在肖形印领域,来楚生拓宽了篆刻的题材。融入了时代元素,同时也会将日常所见事物如青蛙、天牛等入印,其肖形印皆信手拈来、生动古雅。

文字印方面,其篆刻取法广泛,古玺和汉印是大宗,此外对于赵之谦、黄牧甫、吴让之、吴昌硕等大家篆刻亦有涉猎。

一、印从书出

“印从书出”通常指篆刻家以独特的篆书风格入印。在研究来楚生作品时需要将书体扩展到隶书,因为他不仅精通篆、隶书法,而且以篆、隶入印的作品也屡见不鲜。这也是来楚生有别于其他篆刻家的重要方面。

(一)以篆书入印

以篆书入印是篆刻艺术的常态。他在著作《然犀室印学心印》中说:

前人论篆印,谓:“秦汉印之能为万世法则,亦字法耳,故制印者,必先习篆。不然尺幅之中尚难平稳,况方寸之间乎,其欲求妥帖者难矣。”也就说明篆的重要。[2]

正如他说的“篆得好才刻得好”“篆刻是七分篆,三分刻”,篆与刻是相互配合且相得益彰的,他知道篆刻的核心在于篆书和篆写印稿。

为此,我们需要对来楚生篆书进行梳理,只有这样才能对来楚生“印从书出”的创作思想有深入的了解。来楚生篆书总体而言有两种主要的风格,一是吴昌硕“石鼓文书风”,一是来楚生晚年独特的小篆书风。

1.吴昌硕“石鼓文书风”对来楚生篆刻的影响

来楚生受吴昌硕“石鼓文书风”影响,其篆书中有一种近似吴氏风格而不能摆脱其影响的作品。其在篆刻上亦是秉承“印从书出”的创作理念,以“石鼓文书风”入印的作品,自然也会带有吴氏的影子,但也有来楚生的个性。来氏此种风格篆刻作品在刀法、做印法上与吴昌硕不同,因此其作品与吴昌硕相比还是有一定的区别度。

“息交以绝游”是来楚生的代表作之一,这件作品很明显融合了吴昌硕及金文的元素,这才得以树立其独一无二的风格面貌,加上来氏极为大胆展露刀锋的“做印”之法,更与吴氏拉开了距离。

客观讲,来楚生此种印风除了少数代表作可以摆脱吴昌硕的影响,大多作品没有明显突破。

2.来楚生晚年独特的小篆书风对他篆刻的影响

来楚生篆书早年主要取法吴昌硕,深得《石鼓文》精髓,但来楚生并不一心沉醉于缶翁的书风,他也有意识地做了一些创新性的大胆尝试。

他在晚年时期有不少临摹邓石如篆书的作品,通常认为来楚生受到“二吴”(吴让之、吴昌硕)影响最大,实际上邓石如篆书对晚年来楚生的变法起到了至关重要的作用。比较他晚年的篆书和邓石如篆书风格,二者有着极为相似的气息,都极其厚重,只是来楚生的篆书多用圆的结体。

篆书《千字文》和《说文要字》是来楚生篆书成熟时期的代表作,已与吴昌硕“石鼓文书风”拉开了距离,吴氏“石鼓文书风”笼罩了一个时代,师法吴者往往囿于成法而无法摆脱其影响,如徐新周、王个簃、诸乐三等。来楚生算是特例,虽受到吴昌硕影响,却能在晚年融会贯通形成自己的风格,着实不易。

客观地讲,来楚生虽然形成了自己独特的篆书风貌,但造诣还不能与吴昌硕媲美,篆书的名声、影响也不及齐白石。但当这种篆书进入印章之中,经过艺术化的处理,使得来楚生的篆刻焕然一新,其面貌之新、水平之高丝毫不亚于吴昌硕、齐白石,因而他成了二者之后篆刻艺术上成就极高的篆刻家。比如“安处楼”印,篆字结构是来楚生晚年成熟时期的书风,结体自然随意、圆转饱满,章法大胆,敢于留白,三字关系紧密融洽;逼边处以残破处理,虚实有致,能看出来楚生刻印落墨大胆、细心收拾,极为讲究。

又如“一挥千纸龙蛇犹湿”印,此印款云:辛亥冬仲,初升刻辛弃疾句。辛亥为1971年,来楚生69岁,此时他的篆书风格已然确立。此印为粗朱文,是典型以书入印的作品,中实而上虚,左右借边,敦厚不失轻盈之感,与吴氏印风拉开了一定的距离。

除此之外,更为典型的还有“岭上白云”“爱上层楼”两印,遵循印从书出的原则,加上刀刻的金石气味,具有典型的个人特色,已与吴昌硕印风拉开距离。

“来先生的篆刻和他的书法一样也是走的粗犷一路”[3],他自谦说其篆书大多还是人家的东西,缺少新意,其弟子张用博认为:

但就篆书本身来说,或是与同时代名家相比,还是属于一流水平的。[4]

从篆书《千字文》和《说文要字》看,来楚生在篆书领域树立了自己的艺术风格。他的篆书虽是小篆,却有大篆的自由和写意精神。张用博说:

他作篆的速度并不比隶书或行书慢,而是随随便便,无拘无束地写书,但又一字不离小篆的规范。[5]

来楚生书写篆书时随心所欲而不逾矩。如篆书《千字文》用笔率真,有金石气,饱满浑厚;结字不求工稳、天真随意。

吴昌硕以书入印,树立了自家面目,开一代风气。后人师法吴昌硕推陈出新且有成就者终究太少,甚至故步自封没什么新意。来楚生虽然也受到吴的影响,但是他却有所突破,融汇百家、锐意出新,最终形成了个人的艺术风格。

他有一大批篆刻作品的字法与其篆书风格有很高的一致性,兼及朱、白文,是典型的受“印从书出”思想的影响。同时,他对“印从书出”把握得恰到好处,他的篆刻艺术对当代篆刻的发展产生了重要影响。

(二)以隶书入印

“印从书出”之“书”通常只局限于篆书,很少会扩展到其他书体。由于某些共同的特质,隶书也具备相当的入印优势,篆、隶成为篆刻艺术的基础。因此“印从书出”之“书”扩展至隶书,有着内在的可能性。

隶书入印[6]古已有之,汉印即有隶书元素。来楚生的隶书印,将个人风格明显地融入,经过刀与石的碰撞,形成风格明显的篆刻作品,独具特色。

对于以隶书入印,或为实用之产物,或为印工偶尔戏刻,数量不多,水平不一。来楚生以隶入印并非浅尝辄止,他擅长隶书,同时又擅长篆刻,这为他用隶书入印奠定了坚实基础。

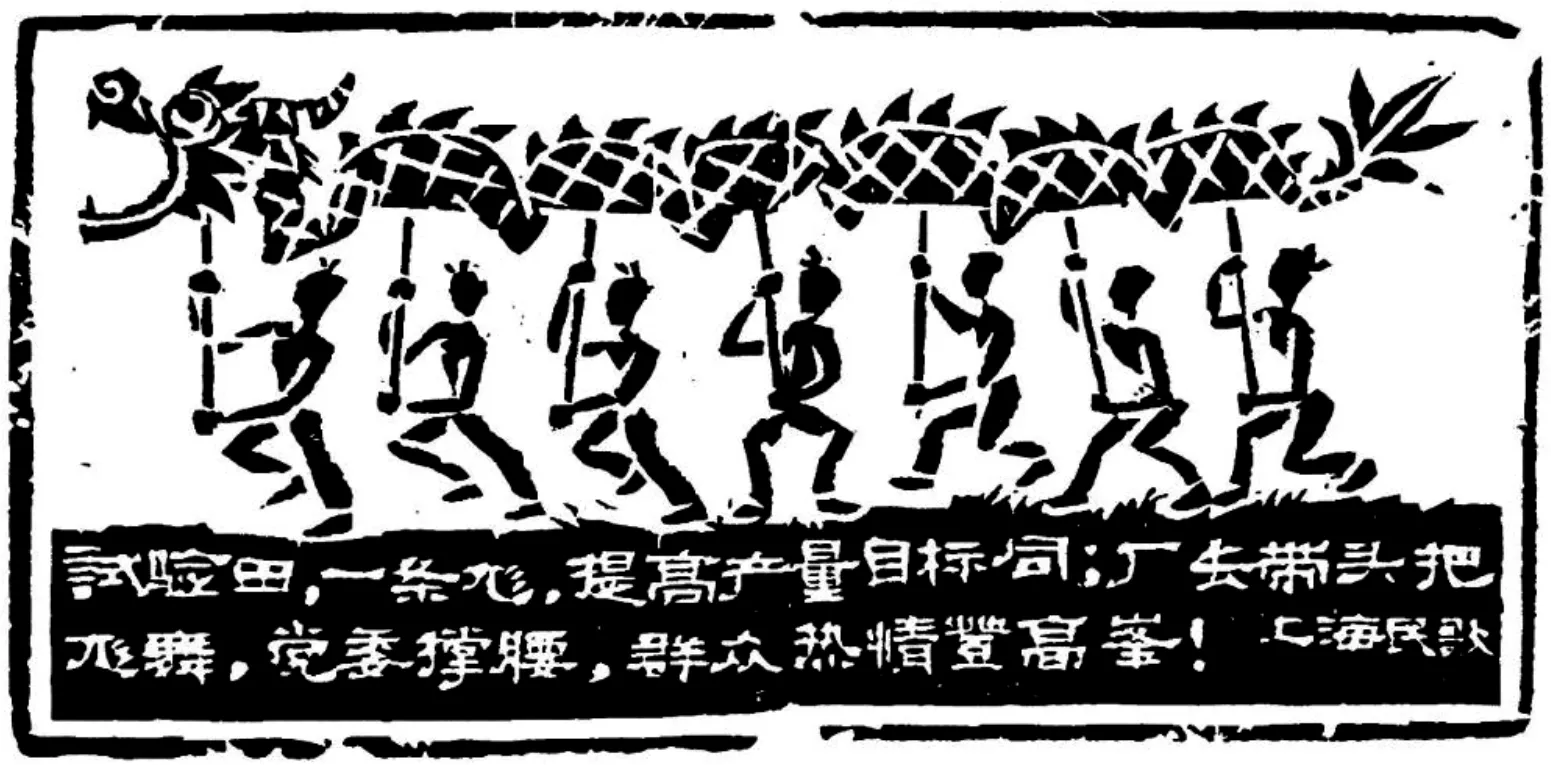

来楚生《舞龙》

来楚生一生留下了大量隶书印,可以看出来先生在以隶书入印上颇为留心,在创作的态度上也与前人有本质区别:前者是无意识不可持续的,而来楚生是有意识、有方向、有持续创作的愿景的。

来楚生隶书早年习金冬心,又广泛取法汉碑、汉简,他遍临汉碑,用工甚勤。其隶书创作则在汉碑基础上旁掺汉代简牍墨迹,融合了碑与简、古与今,形成了自己独特的风格。鲍贤伦曾说:“来楚生的隶书有很高的水平,也是到目前为止,将汉碑与汉简‘结合’得最好的一位书家。”评价中肯,不仅如此,他在隶书与篆刻的结合上也达到了非常高的境界。

从某种意义上讲,来楚生的创作推动了隶书入印的发展,深化了篆刻的内涵。这就如齐白石将前人偶尔为之的单刀作为他常用的艺术手法一样,二者的意义不在于发明,而在于将旧有的艺术手法或形式发扬,使之成为常见的样式,能够被更多人了解与接受。

他在继承传统的“印从书出”的观念时也有发展,将隶书引入篆刻,刻制了一批面目新颖、水平颇高的隶书印,将前人隶书入印的偶尔为之,作为篆刻创作的一种风格题材并纳入了篆刻体系,丰富了文人篆刻的内涵。谢稚柳有诗赞云:“几辈风流日辽邈,新声留与世间传。”来楚生的隶书印正是其中的一种“新声”。

来楚生隶书篆刻有极强的写意性,一是体现在印面的处理上,二是体现在酣畅淋漓、大胆奔放的单刀隶书边款上。

其隶书入印作品很多,如“楚生画稿”“芦天”“张押”“然犀”等。在他的肖形印中亦有以隶书款字搭配者,如肖形印“兔”,印面右上刻隶书“癸卯”二字,也有佛像印印面刻隶书“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨,然犀弟子愿生生世世一心供养”的内容。无论字多、字少都得心应手,颇具匠心。此外他应社会需求刻的《舞龙》《老奶奶上民校》(民歌肖形印)组图中,画面皆配以隶书款字,雅俗共赏,拙而有趣味。

他不仅以隶书入印,还以单刀刻隶书边款,前人单刀隶书边款少见,来楚生作隶书款,单刀直入、用刀猛利,对刀与石之自然碰撞效果把握得恰到好处,属未曾有之新风貌。隶书款很常见,可知来楚生以隶书入印是主观的选择,而且在创作中反复实践,久而久之形成了他的篆刻语言。

二、印外求印

印外求印指以印章之外的文字刻印,包含极广,但本文主要聚焦于金文。金文入印是晚清民国以来篆刻家逐渐探索的领域,是一个类似于古玺又区别于古玺的新印式。来楚生在金文入印上的探索甚勤,对其金文入印作品的探讨也是本文研究重点。

印外求印并非简单地将印章之外的文字运用到篆刻中,对篆刻家而言,印外求印的基础是能较好地把握“印中求印”,能够做好印中之事,在印中能够得心应手、游刃有余,方有暇顾及印外之素材。通常而言“印中求印”是篆刻家之本,“印外求印”乃是余事,要解决“本”就得天资聪颖加后天勤奋,至于说印外余事则难顾及。总之,印外求印者少,印中求印者众。

印章虽方寸之地,但要经营好位置却需要天分和勤奋。来先生不仅“天资聪悟”(樊义臣语)[7],且于书法篆刻用功甚勤,最为重要的是他曾受过上海美术专科学校书法篆刻专业的系统教育,内外得天独厚的条件为来楚生篆刻的推陈出新奠定了基础。

来楚生的金文书法作品比较少,有临《毛公鼎》《虢季子白盘》传世。但是他以金文入印的例子不少,取得了很高的成就。或许由于其肖形印和其他类型的朱白文印为大家所熟知,掩盖了他在金文入印上的成就。

周善超在《民国时期古玺创作研究》曾说:

有的是受到当时出土文字(甲骨、金文等)和金石学影响,将古文字学的研究成果移入印章,进行创作。也有的是终其一生,专攻古玺,倾心研究,创作成果丰厚。[8]

来楚生的“金文入印”属于“将古文字学的研究成果移入印章进行创作”者,虽然“以古玺汉印为本”,但其“古玺”一类印章完全因循旧迹者少,有创见者多。他在艺术创作上有着自己的见解,他说:

篆刻的章法,要有特点、有变化,没有变化就无艺术价值可言。[9]

来先生以金文入印,正是在传统古玺印式的基础上加以变化。古玺结字变化多端,章法活泼生动,这是古玺印的灵魂所在。而来楚生把握住了这两个关键,运用与玺文类似的金文字法,加上在刀法、做印法上的发挥,创造了一批极具个性的高水平作品。

篆刻家刻古玺或以“金文”入印,不必擅长大篆,但应具备良好的篆书技法和敏锐的空间感,能够就已有的篆书字形经营运用,这是篆刻家的基本能力。来楚生不仅有很好的小篆素养,受海派巨匠吴昌硕影响,他对于《石鼓文》亦有心得,传世作品颇多,水平之高可谓同辈之翘楚。

此外他在古文字学上也有很好的修养,李仲芳《来楚生评传》之记载可为佐证:

一九六二年,文化部接受潘天寿、傅抱石等人意见,决定由浙江美术学院筹建试办书法篆刻专业,潘天寿与来楚生谈及篆刻文字运用时,认为篆文的使用,尤其是异体、通假字方面都缺少标准与规范。因此,潘天寿请来楚生整理一部《说文要字》以匡篆字谬误。来楚生耗费十一年时间,完成了著作初稿,着成篆、楷二体《说文要字》。[10]

潘天寿请来先生整理书法篆刻专业之篆文规范,可见他在古文字学上的造诣。

笔者对来楚生“古玺类”作品进行用字分析发现,其所用文字多有所本,对金文字形把握十分准确,可推测他刻此类印常翻阅金文字典。来先生篆刻中十分典型的古玺印作很少,有“陆寿”(朱文)、“郭子木”(朱文)、“名尊美”(朱文)、“曹右”(朱文)、“李硕年”(朱文)、“嗣成长寿”(白文)等印,可见来楚生对战国古玺的创作颇有心得,在古玺领域的良好修养为他以“金文”入印奠定了基础。

来楚生自谓其篆书主要还是别人的东西,创造很少。“别人”主要是指吴昌硕、吴让之、邓石如几家,他们对后世的篆书家影响深刻,具有典范的意义。来先生也意识到自己在篆书上无法摆脱以上诸家而有所创见,因此他在篆刻创作上选择商周金文似乎存在某种必然性。

来楚生“金文入印”代表作很多,如“处厚”(朱文)、“楚生私玺”(朱文)、“自爱不自贵”(朱文)、“后悲庵主”(朱文)、“凫”(朱文)、“来家半士”(朱文)等。

熊伯齐编《来楚生印谱》中“来”印边款云:“散氏盘,然犀摹。”可知取法《散氏盘》。另“静中乐闲中趣”(朱文)款云:“亚尘先生属刻,甲申九月雨窗楚凫拟秦。”另一小印“陈尹生”(朱文)款亦云:“仿秦玺为尹生兄,甲申二月楚凫。”此处的“秦玺”当指战国古玺,从风格上看二印有所取舍,并不以形似古玺为旨归,而是追求古玺自由活泼的神韵。

“静中乐闲中趣”一印气息颇类明清流派高古一路,然用字讲究皆有所本,通过查询《金文编》《古文字类编》和《古文字类编(增订)》,可知来楚生刻印用字极为讲究。

三、印中求印——古玺与汉印结合的作品

古玺与汉印本是很不相同的两种风格,一个自由活泼,一个平正古朴。要将二者进行结合却有些难,一则常人多不会往这方面想,最重要的是需兼具古玺和汉印的良好修养,极其不容易做到。

来先生不仅勤于创作,在篆刻理论研究上也有涉猎,目前能找到《秦汉窥管》手稿(附于《然犀室印学心印》后),细读此文可知他对古玺、汉印极为熟悉,大凡举例信手拈来而见解深刻,对于秦汉印(古玺、汉印)极为谙熟。

其存世的古玺、汉印作品很多,如“邵良”“逖先”(对章),一朱一白纯用汉人法;又“顾叔梅印”(白文),汉印味道很浓,知先生于汉印亦有神会处;“若舟长寿”其款云:“仿汉为若舟兄篆,己酉冬来楚生。”“湌英轩主”其款云:“甲申又四月楚凫仿汉并记。”“冷暖自知”其款云:“楚生仿汉朱白文相间印。”以上款识都指出取法汉印,是他学习汉印的明证。

单晓天、张用博《略谈来楚生篆刻艺术的章法(一)》说:

他继承和发扬了秦汉印章的优良传统,从形象上模仿,神韵上用功,深得其中三昧。[11]

从其汉印作品看,其精于汉印,时有佳作,确是深得汉印三昧,且后期融会汉印、古玺之风,开一时新境。

为容不在貌

楚生之玺

栩栩斋主年五十后之作

爱上层楼

其次,如“曹□章”其款云:“仿秦人朱文,癸未来楚生。”“曼青珍赏”其款云:“为曼青女史拟秦玺,三十五年,凫制。”两款皆表明来楚生在创作中对“秦人朱文”“秦玺”颇为用心,来所谓的“秦人朱文”“秦玺”从风格上看就是战国古玺。此外他的古玺作品还很多,有较丰富的经验。

以上两方面为来楚生融通古玺、汉印提供了绝佳的条件。来楚生的篆刻作品中有融合二者的,他将古玺的字法和自由活泼的章法布局引入了汉印,或者将汉印的某些元素融入古玺,取得了一种新的艺术效果,别开生面,值得研究。

四、在刀法和做印上的新突破

篆刻艺术只要字法或篆刻手法得一就能向前发展。来楚生的篆刻创作是包容的,其篆刻手法主要体现在刻印刀味十足,做印也刀味十足,刻与做的综合使得他的篆刻风貌一新。来楚生的篆书配以篆刻手法孕育了新的审美,拓宽了篆刻的领域。

来楚生《然犀室印学心印》中说:

印学称刻印叫篆刻,其实篆与刻是两回事,两者是相得益彰的。[12]

他认为篆与刻是两回事,重视“篆”之外,也重视“刻”。从呈现的效果看,他的诸多代表作“刻”味或者说“刀味”十足,达到前人包括吴昌硕甚至齐白石所未能达到的地步。齐白石重视“刻”印,其朱文印一面光一面毛,客观讲,其朱文一路尤有单薄之感。来楚生大胆吸收了“刻”的精华,在“做印”中也重视刀感,将刀味展露无遗,正如《刀法奔放的来楚生》中所说:“他的图章擦干净后,刀法都可以看清楚。”[13]

如果说齐白石的单刀作品体现了“刻”的无上价值,那么来楚生的篆刻体现的则是“刀”的无上价值,刻中有刀、破中有刀,刀味无处不在,毫无回避与遮掩。在重视“刀味”上他达到了前所未有的境界,值得细细体会。

吴昌硕刻印追求圆而浑厚的金石之气,刻后做印,最终呈现出不见锋芒的效果;齐白石不避锋芒,将单刀之刀味发挥得淋漓尽致;而来楚生则是综合了缶翁的浑厚气息与白石翁的锋芒,呈现出一种全新的篆刻线条形态,推陈出新,乃大匠所为。

结语

综上,来楚生在近代篆刻艺术上的开拓与创新已大致明了。篆刻艺术要发展,不仅需要对传统有深入系统的把握,又需要有创造性的篆刻家开辟新的印风。毫无疑问来楚生是这样一位继吴昌硕、齐白石之后推陈出新的大家。故孙洵在《民国篆刻艺术》中说:“来氏是一个创作意图很强的篆刻家。”[14]这句话定位十分准确。他的创作不仅能够创新而且能够创好,在近代篆刻艺术蓬勃发展的环境中能够找到独特的路子,进而突破,实在是有匠心又能如匠人一样劳作者方能至此。

注释:

[1]其生年有1903年和1904年两说,唐存才《来楚生年表》载:1903年11月19日。而公历时间则是1904年1月6日。韩天衡《中国印学年表》载:1904,光绪三十(年),甲辰,来楚生(负翁)生。时间应是公历。

[2]摘自来楚生《然犀室印学心印》手稿。

[3][4][5]张用博.独辟蹊径大器晚成——来楚生书法的成功之路[J].中国书法,1992(4):12—14.

[6]清代吴咨、黄牧甫对隶书入印也有尝试,吴咨刻的“人间何处有此境”,黄牧甫刻的“光绪十一年国子学录蔡赓年校修大学石壁十三经”,都有可观之处。

[7]樊义臣《楚生印存·题跋》,樊义臣为来楚生启蒙恩师。

[8]周善超.民国时期古玺创作研究[D].南京:南京艺术学院,2014:2.

[9]孙国柱.领略古法生新奇——来楚生篆刻作品赏析[J].书画艺术,1994(2):21—22.

[10]瞿志豪.由来楚生篆书《说文原叙》想起[J].中国书法,2017(08):39—42.

[11]单晓天,张用博.略谈来楚生篆刻艺术的章法(一)[J].书法研究,1980(4):104.

[12]摘自来楚生《然犀室印学心印》手稿。

[13] 颜梅华口述.陈祖恩撰稿.上海市文史研究馆口述历史丛书[M].上海:上海书店出版社,2016:84.

[14]孙洵.民国篆刻艺术[M].南京:江苏美术出版社,1994:130.