“通人书法”概念之确立及要素、意义推阐

——以沈曾植晚年书法为研究范本

2021-01-28王谦

⊙ 王谦

在晚清书坛,沈曾植与吴昌硕、康有为为三大代表性人物,随着书法研究在当代的发展,沈曾植书法的意义愈见凸显,其于既往书法史、于当下以及后世书法研究与创作,可谓为内涵丰富之无尽藏。正如对“二王”、孙过庭、赵孟、八大山人、傅山、王铎等历代一流书家的研究迄未终止一样,有关沈曾植书法的研究在进入21世纪后,方兴未艾,渐成为书法学者的一个研究热点。

如果简单地依从对书法家的传统研究方式,对沈曾植书法的研究极易局限或满足于仅在书法技法、风格层面做考察和分析,而对寐叟书法研究明显过于薄弱,或者简单、武断地将其全部归到技法、风格层面。客观上说,纯粹技法、风格的研究方式,在沈曾植书法研究初期或中间某阶段,会有一定的价值,但当研究进行到一定深度之后,则易进入“瓶颈”,难有更多深入。因此,有必要选择一合适、恰当的角度,以期能对沈曾植为代表的学术通人的书法实践与书学思想做出较为准确的研究。

一、将“通人书法”理念引入通人书家研究

陈振濂《中国现代书法史》评论沈曾植书法说:“从清末的将相贵胄到封疆大吏中,我们再也找不出比这更艺术的例证来。”可谓清楚地指出寐叟与同时代其他书家之不同,但他将寐叟的成功归于自身之外的环境因素:“从沈曾植个人角度看,则他在政治上的失意——先失意于权贵(刚直不阿),又失意于时势(保守自囿),作为一个略带矛盾的对比,倒成全了他在艺术上的辉煌业绩。”陈氏更将其成功归因于“被动”追求:“他的书法意识是被动的,自然成形的而非是主动的有追求目标的。”[1]总之,是明显忽略了沈曾植作为清代一流学者、学术通人这一在文化人群特立独出的属性。虽然历代书法名家大多为官员与书家合一(纯布衣身份未必不会在书史留名,如清代邓石如,毕竟所占比例极低,盖官员,特别是有较高科举功名即所谓正途出身的官员身份对书史留名向来占有先天优势),但沈曾植与之相比,更多出一个值得重视的“学术通人”身份。

“通人”一词自其产生以来,其含义已经历多次变化。“通人”最早见于《庄子·秋水》:“当尧、舜之时而天下无穷人,非知得也;当桀、纣之时而天下无通人,非知失也,时势适然。”此时的“通人”大致是指功业通达之人。在现代汉语中,“通人”一般解释为学识渊博、通达之人。多篇沈曾植研究论文称沈氏为“通人”,即是指学识渊博之义。偶见以“通人”指称个别学者、画家,亦笼统取其学识渊博而已,属于词义的扩大化和不当运用。较严格地来说,“通人”指通览中国传统学术中的“四部之学”的学者,近代以来更增加了较通透了解外国学术内容的含义。

在明代以后,逐渐形成以经、史、子、集“四部”指称中国传统学术之知识系统的通例。中国古代的学问遂被称为“四部之学”。晚清,传统的经、史、子、集四部之学渐渐变成文、史、哲三分天下,通加了“西学”的成分。沈曾植中年以后,治学范围已超出传统四部之学,更用力于外国先进文化的吸取与研究,成为同时期学人中能对外国文化有较深入理解的传统学者。以《海日楼题跋》为例,即有多篇涉及域外史、外国医学等题材的内容。他从“兼综汉宋”而进展到“镕铸中西”的治学新维度,真正以“冶新旧思想于一炉”为鹄的,成为在晚清社会、学术时势之下的新一类学术通人。

在对“通人”作如上理解的基础上,可将“通人书法”概念引入以沈曾植为近代典型的既为学术通人、又极擅书法者的研究。

“通人书法”作为客观存在的文化现象,大抵始自明中期,但迄未有人提出这一概念。“通人书法”概念相比于自20世纪80年代以来“学者书法”“文人书法”等边界较为模糊的提法,具有更为严格的文化与艺术纯度的标准。学者书法、文人书法二者,虽然提法不同,彼此之间不能完全画等号,但相互又具有较大的重叠性、可替代性。就寐叟书法而言,称之为“学者书法”“文人书法”亦无不可,但这类名称相比于“通人书法”,无论在指向的准确性还是认识的境界方面都存在明显的差距。显然,“通人书法”概念的确立,为寐叟书法提供了更高、更开阔的研究视野。

另一方面,“通人书法”概念之确立,当有助于研究者打开视野,为可能成为孤立个案研究的沈曾植书法研究赋予更高层次的文化意义,使寐叟书法研究的思维与发现更具宽度、广度。

将寐叟书法作为“通人书法”研究的典型个案,不但使抽象的“通人书法”概念落到实处,并且为其研究提供了一个理想的分析模型,有关“通人书法”本质、特征诸方面的初步研究结论皆可由此得到检验,并加以深化。寐叟书论与书法造诣的高度,更为“通人书法”树立起典型意义的标杆。

寐叟于学术、诗歌、翰墨,皆呈现通人的色彩。在高山仰止的同时,当沿踪迹追寻以通人统领的多领域成就,更感受到此老留给后世的百般周延与持重。学术、诗歌以及治学理路、诗学理念,虽都不是书法的直接组成成分,但皆为其书法所得以诞生的根本性基础。与通人书家相比,包括专业书家在内的非通人书家则明显缺乏这一坚厚基础。寐叟书法,其实是程度极深的多学科领域学养与个人性格基础之上的书法技艺的自然呈现,因此可以说,“通人书法”与寐叟书法二者亦存在相互成就的关系。

二、“通人书法”与“文人画”概念之比较

虽然当代书坛再无沈曾植一类人物,但作为文化、书法研究,探讨寐叟书法发展路径与艺术理念,却会是有长久意义的一个课题。将沈曾植与其同时期以及时代相先后的众多书法家作对比,他在超出于书法层面之上,实际具有一个明显不同于其他书家的文化身份,即“学术通人”,那么,称其书法为“通人书法”或“通人之书”,与事与理应无轩轾。

“通人书法”之概念,迄未见有提出。倘以“通人书法”来比拟“文人画”,将两者分别视为学者、文人在书法、绘画领域的创作,从表面上看,似乎两者虽具体形态表现为书与画的不同,概念所指均强调其非专业书家、画家的身份,内在性质并无差别,但细作分析,则知两者其实具有本质上的区别。

通常说来,文人画系指文人雅士之作,作者借以聊作胸中逸气之发散,创作意旨主要不在于绘事之精能,事实上文人画也确实难以达到艺事精能地步。通人书法则不然。中国书法的一大特点,在于它与中国文化之间水乳交融,文人自其初学识字,即握管习书,毛笔字是终其一生不可须臾离之的文具。古代文人,即便未以书法著名者,亦日日与笔砚相伴,花诸多心力在对古代法书拓本的临习上。由此即可看出书法、绘画两者之于文人的密切程度有着较大区别。因此,文人作画,如果未曾下过专门的临古功夫(甚至还要加上写生功夫),便很难达到高妙的绘画水平,所能做的也只能以“逸笔草草”来表达精神情怀与闲情逸致;书法则大不同,即便是一流书法名家,其所下功夫其实与寻常文人写字并无本质的不同。

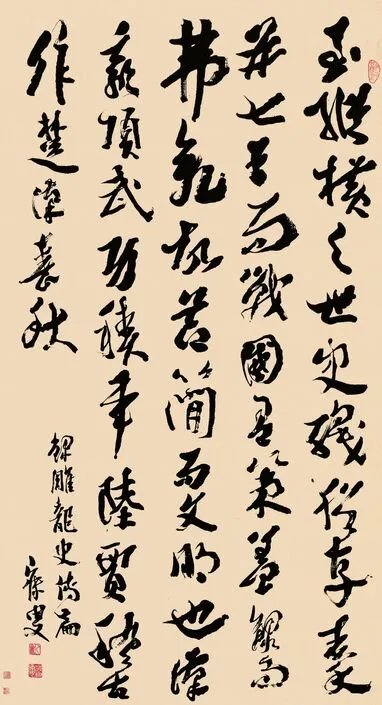

沈曾植 草书节录《文心雕龙·史传篇》轴 浙江省博物馆藏

对文人画,前人论述极多,清代盛大士《溪山卧游录》说:“画有士人之画,有作家之画。士人之画妙而不必求工,作家之画工而未必尽妙。故与其工而不妙,不若妙而不工。”[2]现代陈师曾著有《文人画之价值》等文章做专题研究,强调说:“文人画有何奇哉?不过发挥其性灵与感想而已。”[3]他提出文人画之要素为“第一人品,第二学问,第三才情,第四思想”,认为“具此四者,乃能完善”[4]。

可以做一比喻,文人画与画工画,两者类似汉字之“一”与西洋数理之“1”的关系,两者是不同样质的存在,难以相加或共融;通人书法与书家书法相比,则前者涵括后者,对通人书法来说,“通人”与“书法”实为“一加一等于或大于二”的关系。

三、“通人书法”的定义与要素

沈曾植,具有遗老与学者双重身份。陈振濂曾对“近代遗老群”与“民国学者风”做出简要说明,即:近代遗老群“仅仅是身份的界定,没有固定的风格归属与流派意识;也不与沈曾植、吴昌硕等专家构成对立”,民国学者风“既是身份的界定,也有一定的风格特征,如内敛、含蓄而不放肆佻达,与于右任、沈尹默构成微妙的对应”[5]。相比来说,遗老身份对寐叟晚年书法应无实质性影响,真正发生重要影响的实际是他的通人身份或者说通人学养。

“通人书法”的要素,应有五个方面:

第一,端正人品;

第二,深敬性情;

第三,通博学问;

第四,融创能力;

第五,为我之学。

就沈曾植而言,其人品、学问对许多研究者来说并不陌生,尤其是他治学的融通与书法的创作能力越来越得到书法家和学者的理解甚至崇拜。将其治学、书法合而观之,可见其取法魄力之大如巨鲸吸水,贯通各门类文与艺之融合创造能力则如水乳交融。这里从上列五方面略为论述。

(一)端正人品

沈曾植的为人品格,通过其与友人的对比,益可凸显其为人之温蔼、磊落。

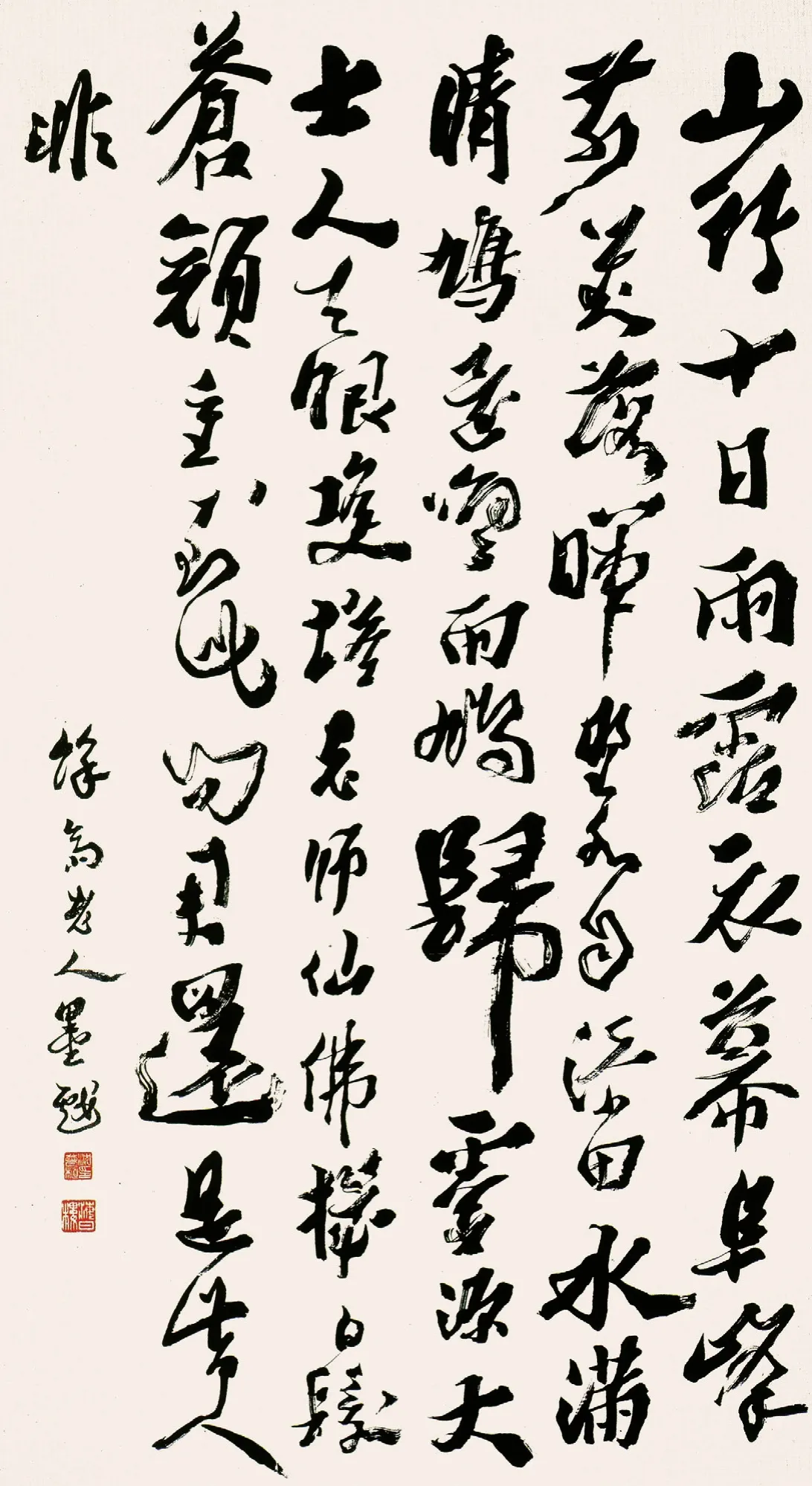

沈曾植 行书临法帖书屏 浙江省博物馆藏

沈曾植与师友相处,纯为儒家气派,秉行“和而不群”,彼此观点甚至在思想走向上各是其是、各非其非而依然能以文艺相交。比如,沈曾植对海外事务、岛国地理等皆以客观态度去了解,并撰有多部著作。挚友李慈铭则完全拒斥西方学术文化与科学技术,不但自己拒绝与“夷狄”交往,还反对别人与“夷狄”相通,当郭嵩焘出使英国的日记《使西纪程》刊行时,朝中保守派士大夫涌起公愤,李慈铭为其中突出代表。

同为同光体代表诗人,在做人品格方面,郑孝胥与沈曾植形成极大反差。郑孝胥1932年以后出任伪满洲国高等职位,为其一生画上暗淡的句号,这其中或许有一念之差或其他不为人知的推动力,即便放过这一节,其平素人品亦绝非完美。姑从两方面观之。其一,观其为文,好作大言。如郑孝胥参加清末路政改革之时,1911年7月19日的日记曾载豪语:“吾今日挺身入政界,殆如生番手携炸弹而来,必先扫除不正当之官场妖魔,次乃扫除不规则之舆论烟瘴,必冲过多数黑暗之反对,乃坐收万世文明之崇拜。天下有心人曷拭目以观其效!”[6]观其诗作,多有清高、磊落之语。如郑孝胥《杜陵画像》:“丈夫不朽当自致,假手功名何足论?”《十月十七日奏辞督办边防》:“寸心照人间,皎若月初上。”此类诗句所见颇多。但与其相交久的陈宝琛对其人则有如此之评:“太夷功名之士,仪、衍之流,一生为英气所误。”[7]这都与其私人日记中的表述相去甚远。如郑孝胥光绪十七年八月二十一日(9月23日)记其与友所言:“我辈今所冀者惟三等耳:有权在手,上也;有饭可吃,中也;有名可传,下也。无权无饭,名又难传,不亦苦哉!”[8]并且,他在出处大节上律人严而待己宽,比如指责钱谦益变节为“骨秽”。“乃知诗有骨,惟俗为难避。牧斋才非弱,无解骨之秽。”[9]此一“骨秽”非指诗风靡弱,而是指人生品格。但郑孝胥晚年却入日伪彀中,可谓被历史开了一个玩笑。

如考察郑孝胥与陈衍交往始末,亦足令后人为之叹息。郑、陈为福建侯官同乡,同年中举,后同为闽派代表诗人,一善“治诗”,一善“说诗”。陈衍对郑诗推崇备至,郑孝胥每有新诗,多请陈衍为其品评圈点。但在1921年之后,两人关系明显恶化,以至于十余年后,郑氏在陈衍逝世后犹做鞭尸之快,甚至一举抹杀先前二十余年聚首论诗的欢好经历。郑孝胥作悼亡诗,其丁丑八月初七(8月12日)日记中载:“作悼石遗诗一。访仁先(陈曾寿),以诗示之。仁先谓‘太虐’。”[10]

反观沈曾植,则未见有对其人品之指摘,至于后之学者评其晚岁拥护张勋复辟,倘以“同情之理解”观之,则殊与人品无关。沈曾植与郑孝胥的交情,由《郑孝胥日记》所载,是从1885到1922年寐叟去世,其间往来频繁,未见龃龉。沈、郑交好近四十年,其间既有真情,又彼此有在诗艺上相激荡之功。两人唱和诗作数量颇多,有学者统计,《郑孝胥日记》记录两人唱和诗以数百首计,而《沈曾植集校注》所收也逾三十首。[11]但两人诗风相异处又比较明显,即便在唱和之作中,沈诗之艰深奇奥、用典紧凑而语感细碎,郑诗之清白如话、如行云流水但过于浅直的特点,皆体现无遗。可知,真正意义上的益友不过如此,“和而不同”更符合儒家的君子标准。但在大节问题上,寐叟其实恩怨分明,如樊增祥于民国初期积极拥戴袁世凯称帝,寐叟即与之绝交,假设郑氏晚年变节之事发生在寐叟生前,寐叟的态度当更甚于对待樊增祥之决绝。

(二)深敬性情

沈曾植是深情之人。儒家传统讲求“修身齐家”,然后才是“治国平天下”。沈曾植于家事亲情,甚为敦穆。兄弟之间情深意切,可见于其《别五弟》等诗[12],诗中回忆兄弟往昔情感之默契情状,有“尔笑我必矧,我愁尔先嚬”句;写兄弟别离而思念情愫,则有:“一日十二时,寸肠千万回。回肠有时尽,行子何当归?”[13]

他与夫人李逸静23岁成婚,终其一生情好如初,寐叟外任期间,夫人大多时间居于北京,两人之间书信不断,所谈多为琐细家事,皆落笔认真,大有举案齐眉之致。日常笔砚之间,为夫人取字号颇多,如家书中抬头称夫人以“蘩君”“蘩沚”“逸静轩主人”“逸静夫人”等字号。更令人叹为观止的,是民国十一年六月十一日(1922年8月3日)结婚五十周年之际,他与夫人在七十高龄依嘉兴旧俗“重谐花烛”,即两位老人着新人装扮,在亲友见证之下重行花烛交拜之礼。寐叟与夫人重谐花烛之时,已是以遗老身份客居上海六年之后,昔日老友郑孝胥、陈夔龙、康有为等有诗文相贺,吴昌硕、汪洛年、郭兰祥等各绘《海日楼重谐花烛图》以赠,诸友作序,郑孝胥题字。寐叟心情喜悦,作《缶庐绘赠<海日楼婚礼图>,短章报谢》《三叠前韵答倦翁七夕伉俪对月之作》等诗。[14]

沈曾植于治学、人际交往,诚一温蔼儒者,但非古板无趣、缺乏温度之人,一腔活泛有趣形诸文字,多见于家书及友朋翰札。如1875年《与沈曾桐书》写道:“然上月曾寄一函,约六七纸之数,月底月初,总可接著,或尚不至于青黄不接耶?……此时虽竭泽而渔,不过再得十金之数。……此中苦况,实亦难言,所望一尺水中生大波涛,想吴下阿蒙近时用兵,必能以寡敌众也。……大人连日匆匆已为六弟料理行李,二叔属养云代垫数十金,顷已交来,颇有新娘出嫁定礼已过之况。”[15]又如1878年《与韩太夫人书》写道:“慈怀愈抑郁,他人愈欢畅,此中元之又元,顾大小烛破其奸,一切以不闻不见处之,虽未必于事有益,且得心中无事,静养数月,若因之动气,致损身体,此真是千金之璧乃与茅厕砖相触也。”[16]凡此种种,皆为真情性之趣味流露。

个人性情必然会融入对书法的审美与创作之中。沈曾植《与谢复园书》说:“写《郑文公》,当并参《鹤铭》《阁帖》大令草法,亦一鼻孔出气。形质为性情之符契,如文家之气盛,则长短高下皆宜也。又云:云台山皆道昭书,而碑体谨严(案谓《郑文公碑》),摩崖较纵,其超逸蹈跹,真令人对之飘飘然有凌云气也。论韵格,恐在《鹤铭》上。”[17]“形质为性情之符契”,即是说书法个性实际与书家性情相契合,前者是后者在笔墨层面的外显。

寐叟作书,亦颇显露书家内心情致。王蘧常回忆:“先生作书,速度极快,甚至笔管卧倒于纸上,厚如玉版宣亦常被打去一大片。”[18]如此挥运,既有完全发挥笔力的技术性需求,也不乏寐叟当众作书而情绪飞扬的原因。钱锺书说:“格调之别,正本性情。”[19]沈曾植书法的艺术格调,与其为人、治学境界有着不可分离的关系。

梁简文帝萧纲主张:“立身之道,与文章异。立身先须谨重,文章且须放荡。”[20]这话用在沈曾植身上完全合适,寐叟为人、治学皆严谨,从事艺术则一任性情奔放无羁。

对书家性情,还应做广义的理解。在寐叟这里,还表现为其本有性格与作为一位大儒的思想、性格、境界的有机结合。这一点难以用科学实验的方法进行证明,属于只可意会而难以言传的抽象范畴,而在将寐叟与其他书家的对比中不难得出适当的证明。比如,将沈曾植与康有为书法进行比较,会很清楚地显现出各自性情之不同:沈曾植笔下是“儒者”的书法,康有为毫端则是属于“狂者”的书法。

如果仅以章草成就而论,沈曾植与王蘧常在真实功力与卓荦程度方面各有千秋。相比于王氏的章草字帖可作学草深造之门径,作品中作者个人性情与翰墨功力之比例各约一半或后者多于前者,沈氏章草书法中,则是性情比重超过笔头功力。

(三)通博学问

通博学问,为学术通人之安身立命之根本,也是其生平最大兴趣之所在。对沈曾植而言,纵然于帖学、碑学皆有用力,但他对于书法的真实态度或曰看重程度,类似于明末黄道周之于书艺,在一定程度上是以道德、文章之余事视之,只有进入晚年,国事日非,更兼复辟不可行之后,方始以较大心力用于翰墨。但其晚年书法的成功,绝不单单是沈氏此前多半生岁月于书法用功的总合,而是在较大程度上得益于通博学问的涵泳。

在弟子的认识和理解中,沈曾植书法的最大成功因素亦在于廓大深广之学术造诣。王蘧常谓沈曾植书法:“师之书法,雄奇万变,实由读破万卷而来。所以予先论师之学问,然后再及于书法,后之学先生书者,其在斯乎!”[21]读破万卷书,以学问作为基础,由此问书、研书,致力于书法,正堪作为一切学书之人的自我要求,非必“学先生书者”方如此入门,王蘧常之语实可从更宽泛的层面去理解和领悟。

20世纪90年代,有专家倡导“书家学者化”,出发点不过是希望书家与学问接近,而受其影响,增益文化格调,弱化纯为书家易生的伧俗气息。此观点有一定的道理,毕竟读书之后的书家与基本不读书的书家,在作品精神、气息方面会有所不同。但“学者化”绝非为一日之功,并且“书家学者化”的正常成长路径是先为书家,再涉及学术文化,这与旧时代通人书家一生融汇学问而书法水到渠成之间有着根本方向上的不同。追求“学者化”的当代书家,类乎临渴掘井,虽未必凿下即见井水,奋力而凿总有可能挖出几星湿土水气,久而久之,未必不会迎来量变到质变的一天。

通人书法,如沈曾植、杨守敬这样的学术通人,适逢晚清碑学已显颓势而碑帖融合渐兴时候,以通人学问与多半生书法基础相合,发而为书,往往随手挥洒,即成妙翰。通博学问,往往萌发于少年兴趣,起步于青年时期,虽未必需要武术、杂技、音乐那样的童子功,倘努力方向与学术无缘,待中年之后,再转向学问之路,良为不易。因此,通人书法之成功,亦有可遇而不可求性质。

(四)融创能力

沈曾植之于学问研究极重融会通贯,与师友相处皆取广博、宽容胸怀,反映在对传统书法的取法上,则是不拒帖派、碑派,既非颟顸不辨碑帖,又非视两者如水火,其对待古代书法源流可谓慧眼识别彼此同异,在阐发观点与实践取法方面清晰判然,通融而不含糊。

沈曾植书法的取法来源十分广泛,唯因如此,才达到世人所目睹的艺术高度。这其实也是历来书法大家成功的大道,即以颜真卿为例,亦可见出此理路。

清代刘熙载《书概》说:“颜鲁公正书,或谓出于北碑《高植墓志》及穆子容所书《太公吕望表》,又谓其行书与《张猛龙碑》后行书数行相似,此皆近之。然鲁公之学古,何尝不多连博贯哉!”[22]称颜真卿楷书笔法出于北魏的《高植墓志》和穆子容所书《太公吕望表》,以及称其行书与《张猛龙碑》后面几行行书很相近,均不乏道理。但颜真卿学习古人书法,未尝不是多方面发生广泛联系而融会贯通,不必斤斤于将其师法仅限制在三五种碑刻的范围。“多连博贯”指多方面发生联系而融会贯通。多连博贯,又能博节合宜,正是成就寐叟晚年书法的最核心道路。

(五)为我之学

孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”[23]“为我”治学,而超越学科畛域去探讨一切学问,在治学之初即毫无功利目的。通人书家于学问如此,于书法亦如此。

沈曾植的成功,有一根本要素,即古人治学的“为我”而非“为人”的促动。正是这出发点的不同,决定了沈曾植以垂暮之年骤见简牍便对其中章草发生类乎本能冲动的兴趣。与此相反,当代书家在现代印刷与传播条件下坐拥印刷质量一流、编选全面的简牍乃至简牍字帖,却无法走出自己真正的创作之路。沈曾植与当代书家主要的区别,在于他在身为廷臣而经世致用的同时,能将剩余的全部心力投入于“为我”的学问,如此做的前提则是“无为”的整体心态。当代书家则大多缺乏这样的“幸运”,往往在少年时期便过早地确定以“书法”作为一生学业、职业方向,在各种级别的展览、赛事中追求入选、获奖,一切以评委的兴趣为导向、以上届乃至上几届大奖趸家的作品为模仿样式……如此状态之下,自然难求“为我”“无为”状态。而汲汲于事功,待到过关斩将成为各级书坛掌门人,艺术上升和创新的能力往往已接近熄火甚至湮灭成冷灰。

沈曾植作为通人的学术修养为当代书家所难以企及,可以说,正是通人的修养与境界让他能以“无为”心态,从事众多领域的研究而最终“为我”。当代书家如果能认识到这一点,乐于随从寐叟的足印,以“虽不能至,而心向往之”的心态,便有可能在提升文化修养与艺术境界的同时,虽不必刻意求取书法的进步,而进步亦诞生于无形之间矣。

通过如上论述,可对“通人书法”概念做出这样的定义:

通人书法,发生于传统文化形态之中,是学术通人涵泳于广博学养,而将人生品格、学术精神倾注于书写之中。技法呈现一任自然,体裁形式不拘一格,书体以行草为主,重在学养和性情的表达,作品往往具有丰富的人文、艺术精神。

书法在初级层面上,呈现为文字书写、文献传承的功能;在艺术层面上,则是书家思想、性格、学养与书写技法的融汇呈现。书法面目或称风格,在职业书家笔下,较大可能是出于个人的侧重艺术个性的刻意选择,比如故作雄强、激越或寒俭、枯疏;而在非职业书家身上,易于包含更多的是思想、性格层面的精神因素,表现方式则为自然流露,比如弘一法师晚年书法表现出“一种可怕的深刻”,其书法形式的表达,如陈振濂所说,“不是他找到了这种书法形式,而是他用自己的思想、用自己的玄思与哲学思考创作(蜕化)出这样的形式”[24]。沈曾植以其学术通人身份而将精神、思想以书法作为呈现渠道,则其翰墨作品非为书技之矜示,而是人格文化之综合存在。

纵观沈曾植一生,其持身甚严,人品如精金美玉;其性情纯真、恬实,又有任情放怀的一面;其学问淹博而与时俱进,故为蓍老、新进所敬重;其不以一艺为终极追求,故书法取法博大而精进不已,变幻无穷;其治学、作书之努力涵括于“为我”态度之中,故一生精进不已,过人成就形成于无形之间。

四、沈书作为“通人书法”的共性与唯一性

寐叟一生,治学淹博而与时俱进,不以一艺为终极追求,“通人之书”能够有大成就,当在于无功利之欲求,则成就高度与年齿俱增。当将寐叟书法与通人书法合并一起观察,对于其晚年书法,当会达成如下三方面的认识。

其一,寐叟吸收章草,但并不以写成章草为鹄的,而在吸收过程中有所检选,简言之,其志不在章草。这也与通人书家对书体的选择规律相符。通人书家或也兼通某一二较小众化的书体,如甲骨文、金文,但其最“上手”、最精擅的书体,则为行、草书。

在碑帖融合基础上铸就的沈氏晚年书风,是对传统章草的成功改造与升华,为章草经过元、明两代的复兴之后,至清末经碑学大兴,又兼西域简牍、唐人写本之发现,寐叟融参众美,消解传统章草不合于当世的成分之后,达到的新的高度。寐叟虽非职业书家,亦非以书法为主要致力方向的文人,但即使在纯书法的层面上看,寐叟晚年已超越书法史上多数名家,而进入一流大家之列。

其二,寐叟晚年书风作为风格鲜明的书法范式,呈现开放姿态。作为一种推陈出新的成功范式,就寐叟个人而言,因形成于其晚年,而天不假寿于斯人,实质上处于“未完成”阶段,而呈现“开放态”。“开放态”也是通人书家不拘囿于某一家书风、某一种书体而自然拥有的一种良好的书法生态。

也正由于未彻底“完成”,寐叟晚年书风处于一种“半敞开”状态,令后世学者能够看清其中纹理,便于分析、取法,从而寻找、确定适合自身的书法路径。倘这一书风已经完全成熟,便可能像王蘧常“蘧草”那样已然圆满自足,形成闭合状态。寐叟晚年书法对后世书法发展的开拓性意义远甚于“蘧草”,此亦彰显寐叟书法“但开风气不为师”的长远价值。

王国维曾这样评价沈曾植的学术深度:“学者得其片言,具其一体,犹足以名一家、立一说,其所以继承前哲者以此,其所以开创来学者亦以此,使后之学术变而不失其正鹄者,其必由先生之道矣。”[25]沈曾植书法对中国将来书法艺术发展之价值,亦应作如是观。

其三,通人书法在纯书法层面同样重视艺术感觉。寐叟与其他通人书家书风相比,在他人具有大体统一风格的情况下,其书法却具有艺术面貌的“唯一性”。

作为学术通人,在治学的具体而微的方面,寐叟与王国维、陈寅恪、马一浮等人相比,如志趣,如研究方法,各有区别,但就总的治学而言,则有大体相同的路数。在书法方面,寐叟书法与其他通人书家相比,却有明显不同的书风,从而具有艺术的“唯一性”。这唯一性的存在,表明寐叟在艺术感觉层面别有颖悟之处,唯一性盖缘于个人艺术独特感觉得到了畅通而自然的传达。

结语:“通人书法”研究的当代意义

“通人书法”概念虽由本文首次揭出,但在书法史上并不乏典型,明代有王阳明、黄道周、倪元璐、张瑞图等,清代有钱大昕、刘熙载、阮元、康有为、包世臣等,近现代则有马一浮、谢无量等。有清以来以沈寐叟为典范。

沈曾植是这样一个文化存在:既是治学全面、克己严格的学问家,又是温霭醇厚、秉持传统“修、齐、治、平”之道的“君子儒”,当将目光聚焦于诗词、书法,又是一位不世出的艺术大家。相比于学术成就,他在书法方面的探索与成就放诸今天书法领域,仍是灿然可观,具有书学研究、创作实践两方面的卓越意义。而将学术通人与书法家做历史性融接,则“通人书法”或“通人书家”的概念与形象赫然而显,经由这样的研究角度,遂为沈曾植书法揭显出其为古代书法史上最后一座高峰的高度。

寐叟晚年书风不只是一种书体风格、流派,更体现一种博大的书法精神乃至文化襟怀;不只属于沈曾植,更属于中国书法传统,是近现代书法史上的高峰。书法重传统,又“其命唯新”,方有沈曾植一生特别是晚年书法成就,故对其书法之研究、推阐亦具关注传统、启迪后学的意义。

沈曾植 草书黄庭坚七律诗轴 嘉兴博物馆藏

将观察视角回到当下,当产生这样的认识:“通人书法”既是研究沈曾植书法的一个理想角度,又是提升当代书法理论与创作的一个现实路径,其影响和价值将在未来的书法实践与发展中得到突显与发扬。

钱仲联认为:“乙庵先生诗,博大沈郁,八代唐宋熔入一炉,为继其乡钱箨石以后一大家,可以药近人浅薄之病。然胸无真学问者,不敢学,亦不能学。”[26]倘从最近的角度看沈曾植对当代书法的意义,借钱仲联评诗之语,寐叟书法则是可以“药当代书家浅薄之病”,此应为其最切近的启迪效应。

注释:

[1][5][24]陈振濂.中国现代书法史[M].北京:人民美术出版社,2009:211,168,108.

[2][3][4]陈师曾.文人画之价值[G]//陈师曾.中国文人画之研究.杭州:浙江人民美术出版社,2016:1,7,15.

[6][8][10]郑孝胥.郑孝胥日记[M].北京:中华书局,2016:1333,234,2682.

[7]钱仲联.清诗纪事[M].南京:江苏古籍出版社,1989:12932.

[9]郑孝胥.海藏楼诗[M].上海:上海古籍出版社,2003:478.

[11]纪映云.关于郑孝胥的诗艺追求及其与同光派之关系[D].广州:暨南大学,2004:38.

[12]五弟,指沈曾植叔弟沈曾桐(1853—1921),字子封,号同叔,一号檗宧,曾任广东提学使。

[13][14]沈曾植.沈曾植集校注[M].钱仲联,校注.北京:中华书局,2001:93,1476—1482.

[15][16]许全胜.沈曾植年谱长编[M].北京:中华书局,2007:28—29,32.

[17]王蘧常.沈寐叟先师书法论提要[J].书法,2002(4):23.

[18][21]王蘧常.忆沈寐叟师[J].书法,1985(4).

[19]钱锺书.谈艺录[M].北京:三联书店,2016:7.

[20]萧纲.诫当阳公大心书[G]//王小方,郭贵金.中国历代名人书信大系:秦汉魏晋卷.北京:人民日报出版社,2000:425.

[22]刘熙载.书概[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2007:704.

[23]王谦.论语简注[M].济南:山东友谊出版社,1992:122.

[25]王国维.沈乙庵先生七十寿序[G]//黄爱梅,点校.王国维手定观堂集林.杭州:浙江教育出版社,2014:503.

[26]钱仲联.梦苕庵诗话[G]//张寅彭,主编.民国诗话丛编:卷六.上海:上海书店出版社,2002:209.