入容门前几件小事的回忆

2021-01-28张桂光

⊙ 张桂光

我第一次见到容老是在1964年。朱庸斋、李曲斋两位老师赴羊城晚报社参加广东书法篆刻研究会组织的书法家应众挥毫(书写春联),听说容、商二老都会出席,我便跟着朱、李二师前往了。主事者出于对容、商二老的敬重和保护,在二老写了一两副春联之后,就带他们休息去了,所以这次见的时间不长,但容老举手投足之间表现出的蔼然风范与儒雅气度、行笔着墨时表现出的神闲气定与和穆安详,在我少时的心中,已留下了深刻的印象,成为我心中钦羡和崇拜的偶像。

我第一次得到容老的墨宝是在1972年。1971年我组织过一次惠州市的书法展,因为是“文革”开始后省内第一个略具规模的展览,不仅在惠州市反映良好,而且引起了省内书法界的普遍关注,前辈书家都认为是得风气之先。惠州有关方面建议我举办书法讲座,前辈书家也都热情给予帮助和支持。第一讲是书法源流,需要让听众对各种书体有一个直观的感受,而当时资料缺乏,就是找到书上的资料,也没有将它放大展示的设备。讨论的结果,是用不同书体的作品作示范样本,请擅长该种书体的书家书写。金文一项,大家自然都希望能请容老大笔一挥了,我当然也是这样想的,但考虑到当时坊间流传的不少达官贵人欲求容老墨宝而未能如愿的故事,我这样一个二十出头的年轻小子能这么幸运得到容老墨宝吗?所以是不敢奢望的。没想到,李曲斋老师修书一封,“年时书法新进张桂光近执教惠州中学,言彼地近举办书法讲座,而张实司其事。此亦吾辈所关心亦分所应尔者。至于书道源流变化,作为直观教学,须有所说明。在金文方面,拟求从者墨迹以为之偶。顷付纸一通,望藤花操觚之余,乘兴一挥,以竟其功。今托岑荣光赍纸而前,岑乃旧岭南,曾侍门墙,于讲座又经亲炙,此来欲一瞻风范耳。联文多寡、布白一随方便,上款吾意可以减末,何如?即致,颂老左右,曲斋拜首。”

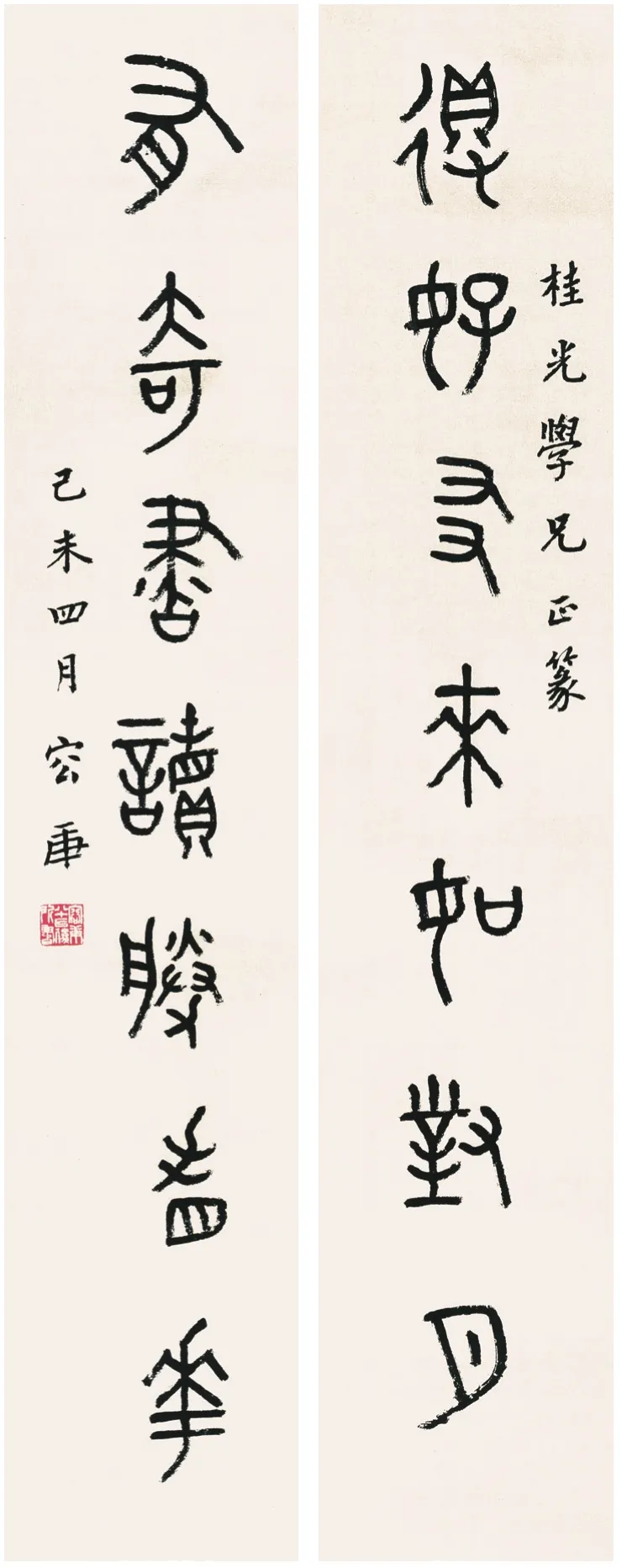

让岑荣光先生持信前往,没过几天,一副以鲁迅诗句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”为内容的金文对联即已捎至。手捧容老的墨宝,想容老对后学的提携,对书法事业、文化普及的支持,使我激动得心情久久不能自已。

我第一次面聆容老的教诲是在1975年。1972年以后,我不但继续协助市里举办书法展览和讲座,而且在学校开设了书法课。到了1975年,讲座与教学的讲稿已经有了一定的积累,在朱庸斋、李曲斋二位老师的鼓励下,我将这些讲稿作了集中整理。买来钢板、蜡纸,刻印装订成《学点书法》的小册子,向同行前辈请教,征求意见,打算修订后争取出版。我都是拿着朱、李二师的介绍信前往请教。有的老师认真审阅后提出了有针对性的很好的意见;也有只讲表扬话不提任何意见的;或者有的老师撇开稿子不提,故作高深地讲些不着边际的大话的。朱庸斋老师写了一封的介绍信给容老:

希白先生有道:惠州中学教师张桂光爱好书法,近方撰就《学点书法》一文,兹谨介绍晋谒,乞推爱指导为感。尊夫人手术后想已平复,失候望宥,余颂,暑祺,晚庸斋顿首。

我持信拜访容老,容老热情地接待了我,先是表扬了封面上“敬求容老斧正,张桂光持奉”几个字的书法,接着认真审阅目录,以为简明实用,点头称许;然后随手翻几页选几段细读一下,除了文字简洁、语言流畅之外,还对楷书的运笔方法、楷书结字问题两节之言简意赅、切实可行予以较高评价。此外,对个别概念解释欠准、首尾两节政治性太强等存在的问题,亦提出了中肯的意见。以容老这样的身份,对我这个年轻小子的一本油印小册子都如此严肃认真,确令我感激不已。而尤其使我感动的,是几年后我们帮容老整理图书时,发现我的这本油印小册子居然与容老的其他藏书整齐地摆在一起!

我第一次给容老写信是在1977年3月17日,而容老的回信——也是容老给我的第一封信则写于1977年3月22日。当时研究生招考信息已广泛流传,我报考古文字专业的决心亦已下定。由于我本科读的是政治教育,古汉语、古文字方面,就只有中学打下的基础和学习书法、篆刻时接触到的那点知识了。怎样备考?要读哪些书?心中一片茫然。于是试着写信向容老请教,至于容老会不会回信,心中是没有底的。没想到仅仅一周时间即已收到容老回信:

桂光兄:承惠临,失迎,至歉。17日来书收到。从前大学中文系皆有文字学一门,印有讲义,现在课程减少,数人合教一门,如唐兰《古文字学导论》不可复得,即其引用各书亦无法购置,奈何!俟兄暑假归来可以畅谈,此时先读马列主义毛主席思想之书可也。复颂,教安,弟庚上,三月廿二日。

收到这封信,别的不说,光上下款的称谓与回信时间之速二事,即够感人了!

容庚 篆书 《得好有奇》联

容老给我的第二封信,是在1978年春节过后不久。寒假回广州,我到容府想汇报一下备考情况,听取容老的教诲,以便抓紧时间做冲刺。刚好碰到也准备报考的刘翔在座。当容老听说我在惠州找不到《金文编》,要用吴大澂的《说文古籀补》代替,找不到《两周金文辞大系》,要用秦文锦编的金文资料及《文物》《考古》上的考释文章替代时,当即劝我不要考了。容老说:“刘翔将《说文解字》从头到尾抄过一遍,《金文编》也从头到尾摹过三遍了,而且刘翔的日语水平了得,你怎么能考得过刘翔呢?”不过我没有气馁,只向容老提出,《金文编》可否借我二十日,回惠前璧还?容老笑笑说:“可以,借你二十日看又能怎样?我劝你还是不要考了,你肯定考不过刘翔的。”二十天里,我先将《金文编》与《说文古籀补》做一对比,然后对《金文编》做了些选择性临摹,在假期结束前送还容老,并明确表达了报考的坚定决心。可回惠州不久,却接到了容老的信,说报考竞争激烈,如果惠州中学的职位还可以的话,就不必见异思迁了(这封信前些年不知被哪位君子不问自取去了,但大致内容还是记得的),再一次劝我弃考。我依然没有气馁,把它看作容老对我的一次考验,加倍努力准备考试,终于以优异的成绩考入了朝思暮想的颂斋之门。诚如曾宪通先生所言:“容先生培养学生并不以广招门徒为目的,相反地,他对上门求学者总是一面热情地接待他,一方面出很多问题来‘难为’他,甚至还给他泼泼冷水。在先生眼里,只有‘难’不倒、‘泼’不走的人,才有决心学好古文字。”在经受过考验以后,终于迎来了容老委以重任的第三封信。

容老给我的第三封信写于1978年9月7日。9月4日我曾致函容老,敬询录取事宜,容老打听到我已被录取,便于9月7日寄下满怀深情的一函:

桂光兄:四日函收到,问办事人,说九月十二日发出通知,请少待。研究工作,弟曾作《商周彝器通考》,继是有作,则为《商周彝器铭文通释》。今老矣,无能为也矣。兄如有意,见时面谈。复颂,教安!庚白,九月七日。

《商周彝器通考》是容老的代表作,《商周彝器铭文通释》则是容老完成《商周彝器通考》后一直想做而来不及做的工作,其条目已见于于省吾先生为《商周彝器通考》所作的序言中,可视为《商周彝器通考》的姐妹篇。曾宪通先生曾经指出:“自20世纪40年代之后,容先生举家南移,世事沧桑,连提上议事日程的《商周彝器通考》改编工作都半途而废,遑论《商周彝器铭文通释》的编撰。直至20世纪70年代末高校恢复招生和学位制,此时的容老似乎看到了曙光,但自己已步入晚年,故以重任相委,可见容老对桂光期望之高。”容老将这么重的任务托付给我,我心里是既荣幸又惶恐的。自知工程巨大,非一朝一夕所能完成,所以几十年来,一直为此积累材料,为完成容老的重托而努力。现书稿已具规模,进入修改补充阶段,争取今年定稿交付出版,以慰容老于九泉之下。

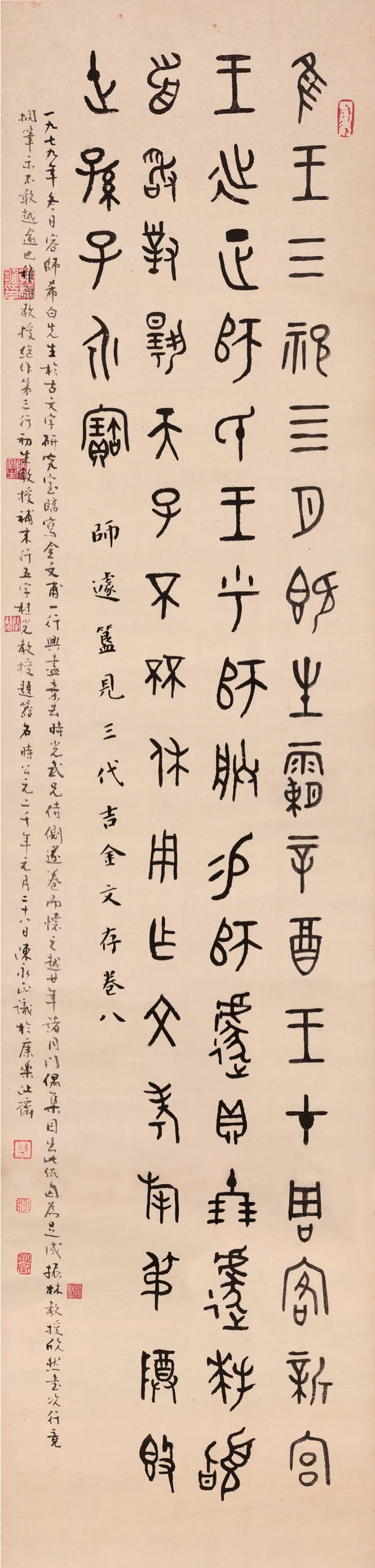

容庚等 篆书临师遽簋铭轴