附子理中汤加减联合针灸治疗糖尿病胃轻瘫20例临床观察

2021-01-27李征锋

吴 敏 张 慧 黄 琳 李征锋 张 欢

1.江西中医药大学附属医院,江西 南昌 330000;2.江西省赣州市中医院,江西 赣州 341000

糖尿病胃轻瘫(Diabetic Gastroparesis,DGP)是糖尿病较常见的慢性并发症之一,其临床症状为恶心、呕吐、早饱、餐后腹胀、上腹痛等[1]。据相关文献报道,30%~50%病史较长的糖尿病患者存在胃排空延缓,直接影响食物及药物的吸收利用,导致血糖难以控制、营养不良和其他慢性并发症发生率增加,严重影响患者的身心健康和生活质量[2]。DGP的发病机制复杂,现代医学尚未完全阐明其发病机制,临床多以对症治疗为主,缺乏有效的对因治疗,疗效不尽如人意[3]。探寻一种毒副作用小、疗效确切、医疗费用相对低廉、可接受范围广的治疗技术和手段,就显得尤为必要和紧迫。笔者在多年临床实践中发现脾胃阳虚是DGP患者的病机之本。本研究针对脾胃阳虚型DGP患者,观察加减附子理中汤联合针灸治疗的临床疗效及对胃泌素水平的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 两组40例均来源于2016年12月至2019年9月本院门诊或住院患者,随机分为两组。对照组20例,其中男12例,女8例;年龄40~64岁,平均(52.90±7.27)岁;病程8~16年,平均(10.95±2.40)年;空腹血糖6.3~7.9 mmol/L,平均(7.37±0.46)mmol/L;餐后2h血糖8.2~10.8 mmol/L,平均(9.92±0.76)mmol/L。观察组20例,其中男10例,女10例;年龄38~65岁,平均(52.25±8.14)岁;病程8.5~15年,平均(10.60±2.04)年;空腹血糖6.1~7.9 mmol/L,平均(7.10±0.56)mmol/L;餐后2h血糖8.3~10.9 mmol/L,平均(10.01±0.79)mmol/L。两组基线资料比较,具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准 糖尿病诊断参照《中国2型糖尿病防治指南(2017版)》[4],DGP诊断参考美国肠胃病学院2013年发布的《胃轻瘫临床管理指南》[5]和《糖尿病胃肠病》中糖尿病胃轻瘫中医诊疗标准拟定[6]:①明确的糖尿病病史;②具有胃轻瘫临床症状(恶心呕吐、腹胀、早饱、上腹痛、体质量减轻等症状,并持续1个月以上);③胃动力检查:消化内镜检查有食物残渣潴留或通过B超、消化道造影或放射性核素检查有胃排空延迟现象;④排除胃肠道器质性病变、代谢异常、其他全身疾病等原因引起的胃排空障碍;⑤符合DGP中医辨证分型“脾胃虚弱证”,本课题按“脾胃阳虚证”论治。

1.3 治疗方法 两组均在饮食、运动治疗基础上,根据各自的具体情况合理使用降糖药物,使空腹血糖<8.0 mmol/L,餐后2h血糖<11.1 mmol/L,进入治疗阶段。

1.3.1 对照组 给予枸橼酸莫沙必利片(江苏豪森药业有限公司,批号:H19990315) 5 mg/次,3次/日,餐前口服;甲钴胺片(卫材中国药业有限公司,批号:H20030812) 0.5 mg/次,3次/日,餐后半小时口服;连续服药28 d。

1.3.2 观察组 ①中药汤剂,加减附子理中汤辨证施治。基础方药:炮附片20 g,干姜10 g,党参20 g,生白术20 g,炙甘草6 g。随证加减:痰湿呕吐者,加法夏10 g,生姜10 g,陈皮10 g等;瘀血腹痛者,加丹参15 g,檀香10 g,玄胡10 g,枳壳10 g等;饮食停滞腹胀者,加枳实10 g,大黄10 g,厚朴10 g,杏仁6 g等;肝郁气滞烦闷者,加柴胡10 g,白芍15 g,郁金10 g,香附10 g等,每日1剂,共300 mL,少量分次频服,连服4周;②针刺操作:依据以痛为腧的腧穴痛敏化现象[7],探取足三里、内关穴为DPG痛敏化腧穴,采用规格为1寸和1.5寸一次性针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,苏械注准:20162270970)单手快速进针,行提插捻转补法;得气后留针30 min。伴有邪实兼证者,施以提插捻转泻法,如痰湿阻遏者配公孙、丰隆;气滞肝郁者配肝腧、太冲;饮食停滞者配梁门、下脘;胃络血瘀者配合谷、血海等,待出现(酸、麻、胀)等针感后,留针30 min,双侧穴位交替治疗,1次/日;③热敏腧穴隔姜灸操作:针刺后约5 min行热敏腧穴隔姜灸法。依据陈日新教授提出的“敏现”穴定、“敏至”穴优、“敏消”量足等腧穴热敏化学术思想[8],探得中脘穴、神阙穴呈热敏态,予中脘穴、神阙穴上置约3~5 mm厚薄均匀新鲜生姜片1枚,中间针刺数孔,取本院自制热敏灸艾条Ⅲ号(赣药制字:Z20090358)内细艾绒搓成直径约1 cm、高度2 cm的圆锥状艾壮,将艾壮置于姜片上点燃施灸,直至艾壮燃尽,易壮再灸,每次施灸20~40 min,以患者感艾热向深部、向周围扩散、传导为灸感,每穴施灸至患者热敏感消失为宜,1次/日,每周针灸治疗5次,5次为1个疗程,疗程期间休息两天,连续治疗4个疗程,1月后随访。

1.4 观察指标

1.4.1 中医证候积分 将脘腹痞满,恶心呕吐,倦怠乏力,纳呆,畏寒喜温,大便溏薄或干结等症状参照中医症状分级量化表,采用半定量方法,每一症状按无(0分)、轻(1分)、中(2分)、重(3分)轻重程度分为4级,分别于治疗前和治疗4周后进行两组证候积分比较,以评估疗效。

1.4.2 4 h胃排空率测定[9]检查当日受试者禁食12 h以上,在10 min内进食完标准餐(2个馒头100 g,200 mL水)和20根小钡条。平均将20根小钡条分装于5粒胶囊,嘱进食时分次吞食,每次吞食1粒钡条胶囊。此后禁食,餐后4 h拍摄腹部立位,予计数胃内残余小钡条的数目,最终计算患者4 h的胃排空率。当胃排空率≤50%时方可入组。4h胃排空率=[(20-胃内残余钡条数)÷20]×100%。

1.4.3 胃泌素-17水平测定 取空腹静脉血,采用化学发光法检测血清胃泌素-17水平。治疗前、治疗4周后各检查1次。

1.4.4 血糖比较 于治疗前、治疗4周后行静脉空腹血糖、餐后2 h血糖比较。

1.4.5 复发率比较 治疗1个疗程后停治疗1月,随访1个月后的复发率。若患者出现脘腹痞满、恶心呕吐、纳呆等胃动力下降的症状,考虑为病情复发。

1.6 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[10]进行相关疗效评定。显效:胃轻瘫症状明显改善,中医证候积分减分率≥70%,胃排空率≥50%;有效:胃轻瘫症状好转,中医证候积分减分率≥30%,胃排空率<50%,但较治疗前有所升高;无效:胃轻瘫症状无改善,甚至较前加重,各指标均未达到以上标准。总有效率=[(显效+有效)例数/总例数]×100%。

2 结果

2.1 中医证候积分比较 治疗前,两组各项中医证候积分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组各项中医证候评分均较治疗前明显降低(P<0.05);且观察组治疗后各项中医证候评分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 血糖水平比较 治疗前,两组空腹血糖、餐后2 h血糖比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组空腹血糖、餐后2 h血糖均较治疗前明显降低(P<0.05);且观察组治疗后空腹血糖、餐后2 h血糖均低于对照组(P<0.05)。见表2。

表1 两组中医证候积分比较 (分,

表2 两组血糖、餐后2h血糖比较

2.3 4h胃排空率比较 治疗前,两组4 h胃排空率比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组4 h胃排空率均较治疗前明显升高(P<0.05);且观察组治疗后4h胃排空率明显高于对照组,差异具有高度统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后4h胃排空率比较

2.4 胃泌素-17(G-17)水平比较 治疗前,两组G-17水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组G-17水平均较治疗前明显降低(P<0.05);且观察组治疗后G-17水平明显低于对照组(P<0.05)。见表4。

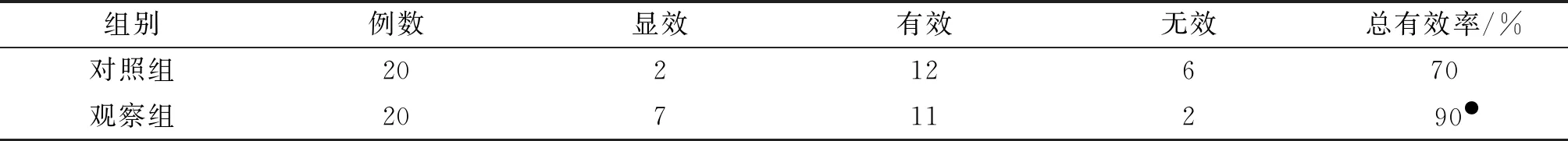

2.5 临床疗效比较 观察组总有效率90%,对照组70%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表4 两组血清胃泌素-17(G-17)水平比较

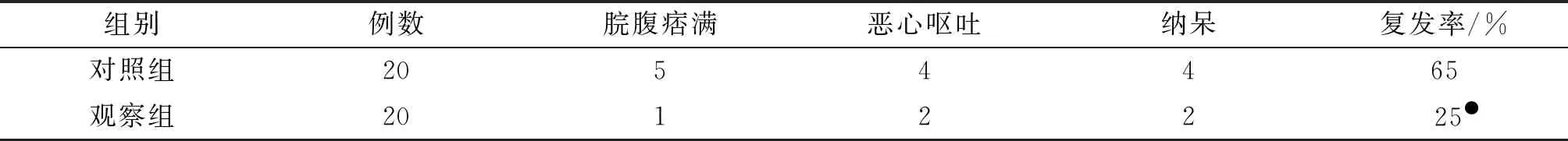

2.6 复发率比较 两组停治疗1月后随访复发率,观察组复发率25%,对照组65%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表6。

表5 两组临床疗效比较 (例)

表6 两组停治疗1月后随访复发率比较 (例)

3 讨论

糖尿病胃轻瘫指在非机械性梗阻的情况下,糖尿病所引起的胃动力障碍及胃排空延迟[11]。其发病机制目前尚未明确,现代医学认为主要与高血糖、自主神经病变、胃肠激素紊乱、Cajal间质细胞改变、幽门螺杆菌(HP)感染、胃肠平滑肌及微血管病变等因素单独或共同致病,干扰了药物和食物的吸收利用,加大了患者代谢紊乱的风险及心血管、视网膜等靶器官的损害[12-13]。治疗手段主要是控制血糖水平,加速胃排空进程,缓解临床症状[14]。现常用的治疗药物包括促动力学药物、止吐药和一些新的靶向治疗药物;对于难以奏效的顽固性胃轻瘫,需胃电起搏治疗、外科手术等特殊治疗方法,效果尚存争议[15,3]。DGP属于难治之疾,单一及综合治疗疗效不尽如人意。DGP没有中医学病名,常依据其消化道症状归类为“痞满”“呕吐”等范畴进行辨证论治。经过长期临床诊疗实践,笔者认为脾胃阳虚是糖尿病胃轻瘫的主要体质和危险体质。究其病因有脾胃阳虚之虚和邪滞中焦之实。其中医发病原因是消渴病日久,阴损耗气及阳,以脾阳亏虚、胃失温养、中州不建为本,常因虚致邪实内生,往往与痰湿、气郁、食滞、血瘀等证相兼;而久病不愈,又因受邪反致脾胃阳气更虚,无权运化,故见脾胃气机通降失司,气逆于上,病势缠绵难愈,虚实错杂,反复发作。概而言之,中焦阳微阴弦是糖尿病胃肠动力障碍发生及发展的重要因素。笔者结合现代药理研究,紧扣“脾胃阳虚”的病机之本,在病程演变的不同阶段或间兼痰湿、气郁、食积、瘀血等邪实,采取辨证施治,重于本而施与标,从扶助脾阳的角度入手是治本之法,选用具有温补脾阳、散寒止呕的有效经方——“附子理中汤”作为基础方,并随证加减;配伍化湿、行气、消积、活血、疏肝之法,使脾阳复,邪实去,气机顺,则呕吐止[16]。

针灸是中医的特色外治疗法,有其独特功效,尤寒证、瘀证、虚证等疗效明确。体表腧穴与内在脏腑功能关系密切,当人体处于疾病状态时一些特定的体表腧穴发生敏化,可有多种敏化形式,如形敏、热敏、痛敏、压敏、力敏等等,称之为“穴位敏化”[17]。选取敏化状态的腧穴针灸,会出现特异性的“小刺激大反应”,能有效提高临床疗效[18]。笔者在临床上发现内关穴、足三里穴是大多数糖尿病胃轻瘫患者首要的痛敏化腧穴,而中脘穴、神阙穴则是热敏化腧穴。中脘穴为胃之募,腑之会,可调达枢机,分清泌浊,辅助脾胃恢复升降功能。《针灸甲乙经》道:“肠中肠鸣,时上冲心,灸脐中。”神阙穴,别称脐中,下焦枢纽,位于腹中部,邻近胃与大小肠,能健脾和胃、理肠止泻、回阳救逆。足三里为胃经合穴,是治疗消化系统疾病的要穴。现代研究表明,针刺足三里穴可增强幽门括约肌收缩振幅及收缩频率,加强胃肠蠕动,推动胃排空[19]。与中脘穴合募相配,共同调理脾胃脏腑气机。内关穴为八脉交会穴,通于阴维脉,具有宣畅上中二焦、降逆和胃,疏通经络之效,尤善于治疗胃心胸气机失调诸疾,为临床治疗胃痛、呕吐等症的重要腧穴。临床实践中,笔者采用热敏腧穴隔姜灸法联合痛敏化腧穴针刺法合治,利用姜温胃止呕之特性,借助热敏腧穴灸火之热力,加之痛敏化腧穴针刺激发经气感传,直中病所,把药力全面透进体内,达到改善机体胃肠血液循环,反射性促进消化液分泌,从而调节脏腑功能,改善胃动力,调整胃节律,加速胃排空。

本课题对照组采用常规治疗药物莫沙必利片、甲钴胺片,增强胃肠道运动、营养胃肠自主神经功能,以求疗效,但在治疗过程中发现对于伴有大便溏薄型少数患者会出现腹泻、腹痛加重;而以大便干结型患者则会出现便秘、呕吐加重;个别患者出现肝酶升高等药物性肝损不良反应。轻型DGP获效快,重型DGP收效甚微,病情易反复,且停药复发率高。观察组采用加减附子理中汤联合针灸治疗,初始患者服药过程也存在恶心、呕吐等不适,但随着治疗的深入,不良反应均逐渐减少,且未出现肝、肾损害等不良反应,随访复发率明显低于对照组。本研究通过灸法新用,内外合治,虚实兼顾,相得益彰,具有较好的临床疗效。不仅可以改善恶心呕吐及脘腹痞满、排便异常等中医证候,降低血清胃泌素-17水平,有助于血糖达标,而且能提高胃排空率,同时复发率低。其机制可能与下调胃泌素水平,提高胃收缩率,推动胃排空进程有关。但本研究样本量偏小,胃轻瘫指标较少,后期拟进行更进一步深入的研究,以进一步探讨本治疗方案治疗DGP的机理。