加强沟通联系 夯实概念建构

2021-01-19刘霞

刘霞

【摘要】周长是小学数学“图形与几何”领域重要的学习内容.周长在一维空间测量线的长度,面积在二维空间度量面的大小,周长与面积既有联系又有区别.吴正宪老师的课例“面与周长”中,抓住概念的核心本质,明确“周”是研究的数学对象,“周长”是对数学研究对象测量结果的刻画,在观察、思考、探究等活动中,顺应儿童的数学思维,从学生已有知识经验出发,促进主动学习,立足沟通联系,突出概念内涵,帮助学生深化对数学知识本质的理解,在建好核心概念“承重墙”的基础上,打通概念之间的“隔断墙”,使学生更系统、更整体、有结构地掌握几何概念.

【关键词】沟通联系;概念建构;图形与几何

周长是小学数学“图形与几何”领域重要的学习内容,人教版小学数学教材分别在三年级上册和下册安排了“认识周长”与“认识面积”的学习,周长在一维空间测量线的长度,面积在二维空间度量面的大小,周长与面积既有联系又有区别.虽然日常教学过程中,教师都努力做到基于对数学知识本质的感悟,关注概念辨析,加强概念建立.但是在后续的学习过程中,周长、面积混淆的情况却总是不期而至.寻根溯源,会发现在这两个几何概念建立之初,就存在模糊不清、辨析不明的情况,如何结合学生的认知特点设计教学,有效利用教、学具,既直观又明了地帮助学生丰富对平面图形的感知与认知,掌握概念的核心本质,为后续学习打下坚实的基础呢?最近,我观摩了吴正宪老师的课例“面与周长”,其立足沟通联系,突出概念内涵,帮助学生深化对知识本质的理解,从而有效实现知识的主动建构,他的教学设计理念、思路值得认真学习与借鉴.

一、对比联系,初步感知

“面”与“周”密不可分,怎样设计才能让学生感悟到它们之间既存在相互依存的关系,又存在本质的区别;怎样设计才能从直观的平面图形中抽象出图形一周的边线,让看不见的“周”跳跃出来呢?吴老师做了如下的教学设计,有效地帮助学生建立起清晰的感知.

上课之初,吴老师呈现了以下教学导入:

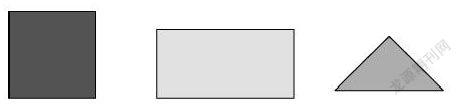

(板贴)形状、颜色不同的平面图形.

师:你们看到了什么?

生1:不同形状的图形.

生2:不同的颜色.

生3:不同的面.

师:还看到了什么?

生:边.

师:指一指,摸一摸.

生:(指图形的四边)

师:这是图形的什么?.

生:图形的一周.

师:刚才你们说颜色不同,颜色在哪里?

生:图形面上.

师:沿着边转一圈,就有了一周,我们今天就来研究“面”与“周”.

(赏析:学习周长要与线有联系,开课之初,通过观察颜色、形状不同的图形,从二维空间的面到一维空间的线,唤醒学生已有知识经验,帮助学生初步感悟面与边的联系与区别)

二、沟通关系 凸显本质

“面”在“周”内,“周”在“面”上,周长是对封闭平面图形一周长度的刻画,只有通过“面”与“周”之间的联系,才能让学生深刻了解概念本质,使“周”这一几何图形中相对弱势的要素从“面”这一强势要素中跳出来,进而联系长度测量周长,体会周长本质是长度单位的累加,建立起周长就是对图形一周长度的刻画,是围成封闭图形的所有线段的长度总和,培养学生的度量意识.

师:我们来研究一下面与周.

生:周的地方很小,面宽.

师:面、周一样吗?

生:周是细细的,面是比较大的.

(赏析:从学生的回答可以看出,学生对“面”与“周”的最朴素的认知仅限于用粗细、大小来描述,这时,对于周与面的本质属性仍是模糊的)

师:你们任意画一个图形,摸一下它的“面”与“周”,再指一指.

生:(用手摸、指,感知“面”是平平的,“周”很细)

(赏析:“摸”与“指”强化了学生的认识和体会,也为后续掌握联系与区别奠定了基础)

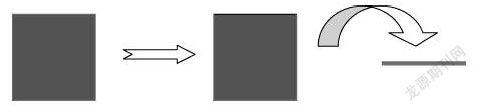

师:你们说“面”是平的,“周”是细的,我把“周”从“面”上剥下来.(教师操作:提前用彩线沿着正方形的边围绕一周,教學中展示一条边、一条边地按顺序剥离下来,边剥离边引导学生思考:其中的一条边是一周吗?)

生:不是,这是一条边,一周是四条边.

师:哦,“面”是“面”,“周”是“周”,它们可没有关系呀,对吗?

生:“面”在“周”里,“周”在“面”外.

师:对,“面”离不开“周”,“周”也离不开“面”.它们像一对什么?

生:亲兄弟,亲姐妹.

(赏析:几何图形有面、边、角等要素,这些元素中,有强势要素,如“面”,也有弱势要素,如“角、边、周”.因此,吴老师巧妙地设计教学、设计教具,利用在正方形外围出的彩线,直观地将“一周的边线”剥离出来,让看不见的“周”变得清晰可见.吴老师让弱势要素跳出来,帮助学生体会面与周之间密切的联系,即周在面的外边、面在周的里面,也让学生对于周的一维属性与面的二维属性的认识逐渐清晰起来)

师:(操作——将剥离下来的线段拉直,用磁石贴到黑板上)

这条线段是从哪里剥下来的?

生:正方形上.

师:想象这个正方形是一块草坪,如果要给这块草坪的一周围上篱笆,应该买多长的篱笆呢?怎么解决这个问题?

生:用尺子量.

师:好,请你来测量一下.(指名学生用米尺测量)

生:(操作测量)长58厘米.

师:58厘米是什么?

生:正方形一周的长度.

师:这是正方形一周边线的长度,叫什么?

生:周长.

师:这里的“周”是什么?

生:(指正方形的四周)就是这一周.

师:对,周是这个正方形一周的边线.那么长呢?

生:(思考)就是测量出的一周边线的长度.

师:就是说“周”是“周”,“长”是“长”,“周长”是“周长”.

(赏析:周长的概念建立一直是以一个词、一个整体出现,但是吴老师的教学设计是将周长一词拆开认知的,“周”是“周”,“长”是“长”,“周长”是“周长”.在剥离、测量不同图形“一周”边线的过程中,再次深化理解了“一周”“周长”等概念)

吴老师通过从图形外围剥离下“周”,形象地帮助学生建立起对一周的认知,在建立“一周”概念的基础上,引导学生通过度量,获得结果,从而理解“周长”.在不断对比概念的过程中,学生体会到“周”是测量的对象,而“长”是测量的结果,周长的本质是对封闭图形一周长度的刻画.渗透度量意识的培养,让“周长”的概念潜移默化地深入到学生心中.

师:现在,我们再来看这个长方形,以长方形任意一条边上的一点为起点,让一名学生上来操作把长方形的“周”剥下来.其余学生闭上眼睛想象:剥呀……剥呀……

(赏析:从实物图形上剥离出一周,到让学生闭眼想象,借助实物感知到脱离实物想象,学生的空间观念在润物无声的过程中逐渐建立)

教师待学生将长方形的一周剥离下来,拉直成为一条线段后,让学生估计、测量长度,提问学生:你们测量的是什么?

生:长方形的周长.

师:周和周长是一回事吗?

生:不是一回事儿.

师:那周长是什么?

生:是一条长长的线段,是围绕图形一周的线段总和.

师:长方形的周长是一条线段,三角形的周长呢?现在这个三角形上没有细线可以剥下来,但是它存在吗?

生:存在.

师:三角形的周长可以怎样知道呢?估一估三角形的周长.

生:也可以确定一个端点,然后依次用尺子测量每条线段的长度,再求出总和.

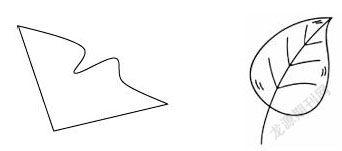

师:出示不规则图形(树叶、不规则图形).它们有周长吗?

生:有.

师:指一指.

生:(操作)

(赏析:在师生共同研究测量正方形周长的基础上,继续深入探究长方形、三角形、不规则图形是否有周长?周长在哪里?如何得到周长?在思考与实践的过程中,引导学生们剥离围绕在长方形、三角形、叶子等纸片的一周的边线,让学生们通过想象、估测、测量等环节,感受一周的长度,体会从“一周”到“周长”的转化的过程,沟通“ 一周”与“周长”的关系,使学生深刻感受到周长的研究对象是一周的边线,周长是对一周长度的刻画,是通过测量得到的结果,真切感受到度量对于周长的重要意义)

三、回归生活,深化理解

数学知识的学习要实现从课内回归生活.教师应在解决实际生活问题的过程中,引导学生积极主动地探究体验,实现由生活经验向数学思考的过渡,让数学知识内化成学习技能.

师:到底什么是周长呢?四人一组讨论一下.

生1:周长就是平面图形边线的长度.

生2:应该是任意一个图形一周的长度.

师:一周是什么?

生3:平面图形的边.

生4:是一圈的边.

师:对,要回到起点.

师:我们拿到图形,先看到什么?

生:面.

师:一起来看看这幅图.(PPT出示操场跑道图)

在学校操场跑道上,小明沿着两种不同的路线(红色圈与白色圈)跑步锻炼,他跑的是一周吗?

生1:小明跑的红色跑道是一周.

生2:小明跑的白色的也是一周,不过不是操场的一周.

生3:不管是白色的还是红色的,都是封闭的图形的一圈,是一周.

师:对啊,说明大周是周,小周是什么?

生:大周是周,小周也是周.

(赏析:通过联系生活实际,引导学生用数学的眼光观察生活,进一步深化对周长概念的理解,感受数学知识在生活中的应用)

四十分钟的教学,学生在全程动脑、动手、张口的动态学习中,形成对周长清晰而准确的认知,这源于吴老师对儿童认知特点的准确把握,才会有將“一周”从面上剥离下来的教学思考.这样的设计,抓住了概念最本质的特征,“周”是我们研究的数学对象,“周长”是对数学研究对象的测量结果,在观察、思考、探究等活动中,顺应儿童的数学思维,从他们的已有知识经验出发,促进他们主动学习,获得对数学概念本质的认知.

(赏析:吴正宪老师指出,“严格”的“不理解”,不如“不严格”的“理解”,一维空间的“线”,二维空间的“面”,三维空间的“体”,无论其长短、大小,本质都是“度量单位的累加”,而“度量意识”正是小学数学需要培养的学生核心素养之一,学生在学习中需要经历“确定度量对象—寻找合适的测量工具—确定度量单位—准确测量”等过程,积累数学活动经验,形成数学体验,感悟数学思想)

周长的学习,在与面的联系对比中深化,看似简单的教学设计,却处处都有对学生、对教学的深度思考,简单而深刻,听完回味无穷,引导教师重新审视自己的教学思考与教学实践,在以后的教学中做到更多地换位思考,在建好核心概念“承重墙”的基础上,打通概念之间的“隔断墙”,使学生更系统、更整体、有结构地掌握几何概念.

【参考文献】

[1]武维民.在打通关系中理解概念:吴正宪老师“面与周长”一课赏析 [J].小学教学,2020(14):101-102.

[2]喻菊.在直观比较中理解抽象概念:特级教师吴正宪“面和周长”教学片段赏析[J].江西教育,2020(35):51-54.

[3]蔡水华,丁群俐.线面分离 深化感知:“周长与面积”有效教学策略的思考[J].小学教学设计,2016(10):6-7.

[4]高霞.中新小学数学课标“图形与几何”内容比较研究[D].济南:山东师范大学,2021.