股骨近端防旋髓内钉与动力髋螺钉内固定治疗股骨粗隆间骨折患者的疗效

2021-01-14丁晔通信作者钟亮付晓玲

丁晔(通信作者),钟亮,付晓玲

1 江西省宜春市万载县人民医院 (江西万载 336100);2 南昌大学第二附属医院骨科 (江西南昌 330000)

股骨粗隆间骨折是一种临床常见的髋部疾病。随着人口老龄化趋势的加剧,该病的发病率明显升高,若采用保守治疗,会增加坠积性肺炎、褥疮的发生风险,严重时甚至会威胁患者的生命安全[1]。因此,针对可耐受手术的患者,应尽早采取手术治疗。股骨近端防旋髓内钉与动力髋螺钉内固定是临床常用的两种术式[2],基于此,本研究比较两种术式的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年1月至2019年12月医院确诊的60例股骨粗隆间骨折患者的临床资料,按手术方法的不同分为对照组和试验组,各30例。对照组男20例,女10例;年龄57~86岁,平均(70.2±5.3)岁;致伤原因,坠落伤10例,交通伤7例,跌倒伤9例,其他4例。试验组男17例,女13例;年龄55~84岁,平均(70.0±4.9)岁;致伤原因,坠落伤8例,交通伤9例,跌倒伤7例,其他6例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。

纳入标准:经X 线检查确诊为股骨粗隆间骨折;首次患病。排除标准:有骨折病史;伴有严重风湿病;合并其他影响疗效的疾病;存在精神障碍。

1.2 方法

对照组行动力髋螺钉内固定治疗:对患者实施腰麻或腰硬联合麻醉,然后协助其仰卧在牵引床上,牵引、复位患肢,注意避免患肢外旋,并根据具体情况调整下肢的固定,直至达到满意的复位效果;常规消毒、铺巾,从大转子尖端延伸到远端,做长12 cm 的手术切口,切至皮下组织,并纵行切开扩筋膜,剥离股外侧肌,充分暴露股骨干外侧面、股骨大粗隆,然后于C 型臂X 线机透视下将导针钉入股骨头1/3处,侧位在股骨头中心处,并用另1枚克氏针平行钉入到与导针近端保持平行的位置,实施临时固定,预防出现股骨头旋转;测量螺钉的具体固定长度,沿导针攻丝,并缓慢滑入拉力螺钉,于透视下,查看螺钉进入股骨头的长度,保持螺钉尖端在关节面下5~10 mm 处,钉尾钉入股骨皮质的外缘处,方便尾钉旋转加压;置入动力髋螺钉钢板,固定螺钉,于尾帽钉入后继续加压;待所有操作结束后,采用0.9%氯化钠注射液冲洗手术切口,常规置管引流,并逐层缝合切口。

试验组行股骨近端防旋髓内钉内固定治疗:麻醉方法同对照组,协助患者仰卧于牵引床上,纵向牵引患侧下肢,患肢置于内旋位,保持15°内收,牵引、复位患肢,并做下肢旋转,直至于C 型臂X 线机透视下显示骨折复位良好,且骨折对位线准确;常规消毒、铺巾,于大转子近端1/3处做长5 cm 纵行切口,切至扩筋膜层,钝性分离臀中肌,触摸股骨大粗隆顶点,选择进针点,于C 型臂X 线机透视下,将导针钉入大粗隆顶点处,确定导针位置满意后,做开口并进行近端扩髓,然后将股骨近端防旋髓内钉主钉插入,于C 型臂X 线机透视下查看骨折复位情况,确定复位良好,安装、固定侧方瞄准器,并置入软组织保护器与导针套筒,套筒处于皮肤表面位置,于大粗隆下做长2 cm 的手术切口,并对扩筋膜进行分离,将套筒推至股骨外侧的皮质部位,锁紧套筒,固定螺栓,取出软组织保护器,迅速钉入导针进行固定,并检查固定效果;旋转螺旋刀片,并将锁定钻套、套筒置入远端,于据皮肤切口1.5 cm 处放入套筒,钻孔后置入远端固定螺钉,检查固定良好后,装上尾帽并进行固定;待所有操作结束后,采用0.9%氯化钠注射液冲洗手术切口,常规置管引流,并逐层缝合切口。

待患者苏醒后,引导其进行可耐受的运动锻炼,如踝泵功能锻炼、股四头肌等长收缩训练等,并鼓励患者咳嗽,检查其肺部功能,并利用抗炎消肿活血药物、低分子肝素预防血栓,同时进行心电监测,于术后第2天复查电解质、血常规,并辅助患者进行髋关节练习、膝关节屈伸活动,术后14 d 可拆除缝线,术后1个月根据X 线表现决定是否可以开始负重练习,之后逐渐增加运动量。

1.3 临床评价

(1)手术指标:手术时间、术中出血量、下床时间。(2)疗效评价:采用Harris髋关节功能评分评价,其中疼痛评分44分、关节功能评分51分、关节活动范围5分,总分100分,≥90分为优,80~89分为良,70~79分为可,<70分为差,优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%[3]。(3)不良事件:股骨头坏死、肢体短缩、螺钉异常、内固定失败。

1.4 统计学处理

2 结果

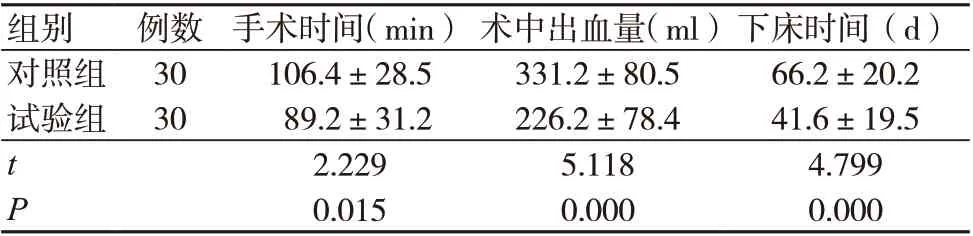

2.1 两组手术指标比较

试验组手术时间、下床时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组手术指标比较(±s)

表1 两组手术指标比较(±s)

组别 例数 手术时间(min) 术中出血量(ml)下床时间(d)对照组 30 106.4±28.5 331.2±80.5 66.2±20.2试验组 30 89.2±31.2 226.2±78.4 41.6±19.5 t 2.229 5.118 4.799 P 0.015 0.000 0.000

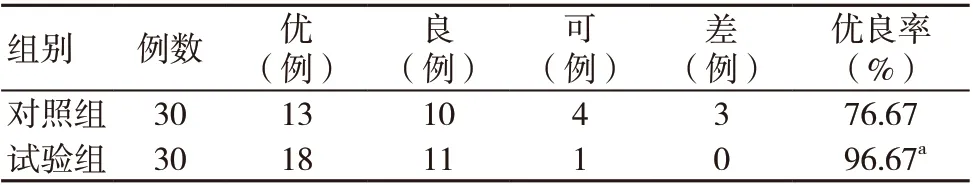

2.2 两组疗效比较

试验组髋关节功能优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组疗效比较

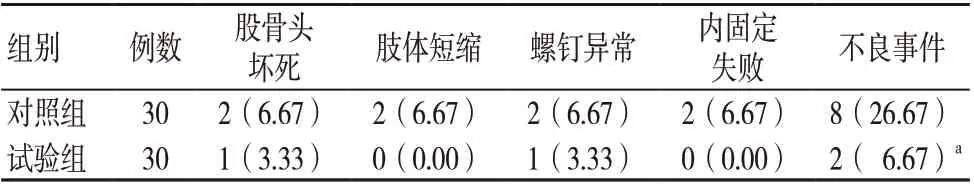

2.3 两组不良事件发生情况比较

试验组不良事件发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组不良事件发生情况比较[例(%)]

3 讨论

股骨粗隆间骨折在骨折疾病中的占比较高,且好发于老年人,加之老年人多合并骨质疏松,使治疗难度加大。早期实施内固定治疗可以促进骨折恢复,便于良好复位与固定,尽快恢复肢体功能,减少不良事件的发生[4]。其中,动力髋螺钉内固定为一种传统的内固定术式,是通过拉力螺钉的滑动作用,来预防骨折短缩,治疗股骨粗隆间骨折患者的疗效确切;但由于动力髋螺钉为髓外偏心固定结构,在固定时,需要外侧皮质完整,并合并后内侧皮质的支撑,方可避免出现钢板疲劳折断,因此,该术式不适用于股骨距后内侧粉碎性骨折的老年患者[5]。而股骨近端防旋髓内钉为一种髓内固定方式,具有显著的抗旋效果及手术固定效果,实施固定后,患者肢体功能恢复时间较短,有利于术后早期恢复正常行走[6]。

本研究结果显示,试验组手术时间、下床时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,髋关节功能优良率高于对照组,表明股骨近端防旋髓内钉内固定的应用效果更为显著。其原因为,股骨近端防旋髓内钉内固定是将螺旋刀片敲入股骨头中,无需再次钻孔,可避免股骨颈骨质流失,从生物学角度分析,螺旋刀片的抗剪切力更为显著,可提高周围骨质密度与把持力,具有显著的抗旋效果及骨折固定效果;此外,该术式的切口小,术中无需暴露骨折端,缩短了手术时间,有利于患者早期下床活动[7]。本研究结果显示,试验组不良事件发生率低于对照组,表明股骨近端防旋髓内钉内固定的安全性较高。

综上所述,股骨近端防旋髓内钉内固定治疗股骨粗隆间骨折患者的效果确切,可促进患者髋关节恢复,且手术安全性较高。