远古遗珍,穿越时空的乐曲

2021-01-12王忠鹏

王忠鹏

摘 要:这件新石器时期的红陶人像在西安交通大学博物馆一经展出就引起了艺术界、史学界的轰动。整件作品造型略带夸张、生动自然,两腮鼓起、嘴巴前噘呈斜“O”型,如吹奏笛子等乐器的口型和面部动作。恰似一位头戴帽子的部落首领,充当着“乐师”的角色,用嘴巴呼出嘟嘟—嘟嘟—的声音,打着节拍,用优美的旋律指挥舞蹈的人们尽情欢舞。整件陶首立体感强、神态逼真,堪称史前雕塑艺术的精品,着实令人惊叹。这件作品不仅体现了人类制陶技术和造型艺术的进步,更重要的是体现了史前人类的思维模式、信仰及情感。

关键词:红陶人头像;造型;审美活动

一、史前艺术的佳作

轰隆隆的雷声震荡着三月的大地,一场春雨洗涤整个世界的喧嚣与繁华……

此时,一尊陶首隔着展柜的玻璃静静注视着冒雨前来的观者,这件重要的史前遗物是西安交通大学博物馆原馆长钟明善教授捐赠给西安交通大学博物馆三千多件艺术文物中的一件……

这件诞生于新石器时期的红陶人头像一经展出就引起了艺术界、史学界的轰动。

陶首高11cm,采用圆雕形式塑造而成,内部有圆形孔上下相通,上口处卷沿外翻,属陶制容器顶部的残存部分。

陶首頭上带有卷檐帽,充分显示出其至高的地位。面部五官结构比例协调,眼窝深陷,右眼眼球采用内嵌式,夸张而专注的眼睛更具有神采;眉弓骨及皱眉肌结构明确、层次清晰,颧骨骨点硬朗、凸出,与眼轮匝肌、上唇方肌等面部肌肉穿插明确,充分说明新石器时期的原始先民们在准确掌握人体头部解剖学原理的前提下,造型上更加自由、大胆、夸张;鼻骨、提上唇鼻翼肌及鼻肌处明显隆起,鼻有犁状孔,两腮鼓起、嘴巴前噘呈斜“O”型,如吹奏笛等乐器的表情;双耳及左眼经过岁月的销蚀,已残缺。整件陶首立体感强、神态逼真,堪称史前雕塑艺术的精品,着实令人惊叹。

二、红陶人头像的论争

如此生动、准确的造型,其表达的文化内涵一直以来是学者们争论的焦点。有学者认为:残缺的眼球和只剩鼻骨的鼻子是“挖眼、削鼻”的劓刑体现;也有学者认为只剩到犁骨的鼻子是疾病所致,或者歪曲的嘴是面瘫所致,或者当时的创作者还不具备成熟的造型能力等等。

对于新石器时代,我们没有确切的文献史料构建全息图像去准确解读这件陶首的成因。但是,我们可以通过美学、环境学及人类行为学等多方面因素进行推导。

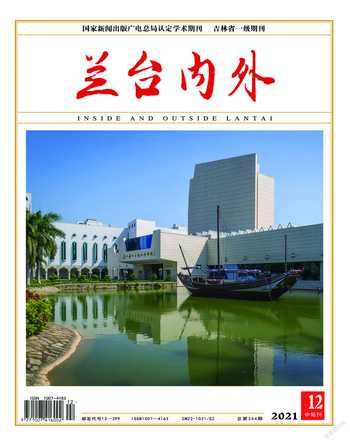

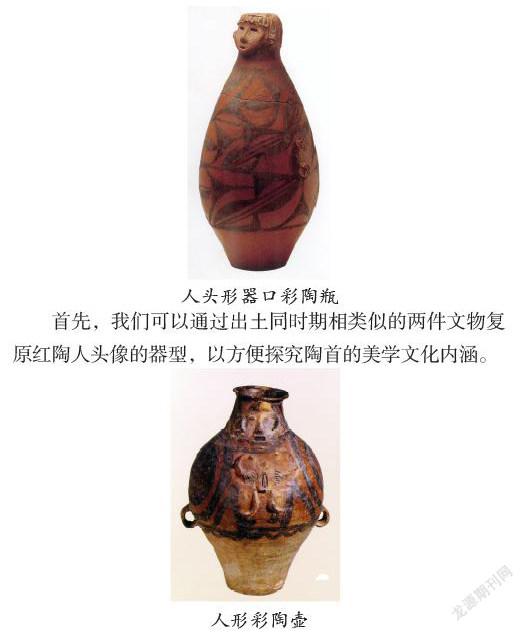

首先,我们可以通过出土同时期相类似的两件文物复原红陶人头像的器型,以方便探究陶首的美学文化内涵。

一件是“人头形器口彩陶瓶”,现藏于甘肃省博物馆。1973年出土于甘肃秦安大地湾,属于仰韶文化中的庙底沟类型。器形如梭形,平底。陶瓶的口部是一个披着头发的圆雕人头像,眼睛、鼻子、嘴采用镂空的方式塑造。陶瓶的腹部用黑色矿物颜料绘三横排大致相同的弧线三角形和斜线组成的二方连续图案,宛如穿着花衣的美丽少女。这是一件集彩陶、雕塑、造型艺术于一身的史前杰出艺术作品。

另一件是中国历史博物馆馆藏的“人形彩陶壶”,考古学家鉴定为新石器时期的马家窑文化。陶壶塑有裸体人像,并绘有彩色纹饰,学者研究认为其可能蕴含着祭祀或者生殖崇拜等寓意。

根据“人头形器口彩陶瓶”和“人形彩陶壶”的器型以及红陶人头像的断口走向,笔者试着用线描的方式复原了西安交通大学博物馆藏红陶人头像容器,通过复原图可以看出,这件陶器如一位健硕而睿智的首领,双目有神,认真地注视着眼前的事物。其整体塑造手法精湛,五官三庭比例协调,缩短的鼻子是有意突出聚精会神的眼睛和前噘的嘴巴动作。这一动作必然有其特定的含义。所以,可以看出其表现的核心思想不能简单归为展现受迫害致残缺的部分,也有可能为吹奏口哨或乐器时的面部表情、神态。

另外,通过新石器时代的诸多绘画及陶塑可以看出,原始先民的造型能力已经达到了一个很高的程度,创造者完全有能力塑造出人物的动势及夸张的表情。

三、红陶人头像的文化内涵

1.艺术起源的假说

考古发现史前人头型陶器数量不多,但其意义却非常重要。

这件红陶人头像承载了意象多元化文化信息,是原始先民在自然环境中存在价值的自我认同形式,其客观间接存在信息是原始社会生存状态的反映。这件红陶人头像不仅是人类制陶技术和造型艺术的进步,更重要的是研究原始人类思想意识、生产方式、生活方式、社会形态及社会变迁的重要依据。

虽然在时间上我们与远古先民相隔数千年,但我们基本的心理诉求和情感诉求还是相同的。例如,对食物的需求,对重大疾病和自然灾害的恐惧,对黑暗中未知因素的恐惧,对美好事物的追求及产生审美快感等。但原始先民在有限的认知条件下,他们更是对复杂的自然环境感到恐惧,产生复杂的心里状态。智慧的原始先民寻求自身发展的同时,与自然和谐发展,敬畏神秘而不可战胜的自然力量。

列维·斯特劳斯认为,巫术活动反应的正是原始先民精神世界的诉求,他们依靠精神的力量在残酷的自然环境中求得生存。

贡布里希认为,史前人类的宗教和艺术等都是在表达原始先民的生活状态和生存观念,单纯为审美活动而创作的作品相对较少,而创作这些作品的主要目的还是出于对生存的考虑。艺术的起源并不是为审美而产生的,史前人类所创造的艺术实质上是反映他们生存的必要心里诉求,原始人类所创造的所有艺术形式都是为了实用,他们认为制作陶器、绘画是和寻找山洞、建造房屋没有太大的区别。他们住进山洞或者建造一个草屋是为了遮避风雨,甚至是在恶劣的天气环境中躲避自然神灵的惩罚。制作图腾神像是为了寻求超自然力量的庇护,他们所作这些的主要目的是寻求与大自然和谐相处、共生、共长的心理诉求。换句话说,绘画和雕塑艺术从诞生之日起就是用来行施巫术的。

虽然列维·斯特劳斯和贡布里希的观点非常受学术界的推崇,但是追寻艺术的起源问题,也只是一种假说的形式。

艺术的起源问题一直以来都是学术界所探寻的重要问题,虽然诸多学者前赴后继不停探寻,但是由于缺少准确的材料支撑,所以到目前为止艺术起源问题还是以多种假说的形式暂且搁置,这些假说以模仿说、游戏说、表现说、劳动说、巫术说为主,今天所有的史前艺术研究多是以此为主。“在艺术起源之初,其种类并不复杂,主要以造型艺术、音乐和舞蹈为主”。

也有学者认为,新石器时期是人类发展史上的一段黄金时期,氏族成员相互平等并且相互依存,共同抵御自然界的危害和氏族之间争斗带来的危险。人们在获得充足的食物之后,会以歌舞、游戏形式来表达自己内心获得的满足感。

不管是巫术说还是游戏说,氏族部落所组织的舞蹈是真实存在的。

2.舞蹈的出现

音乐作为时间艺术很难从远古流传到今天,但绘画和雕塑是空间视觉艺术,承载着远古先民的精神诉求穿越千年的冰霜与世人见面,何其珍贵。

今天,远古先民舞蹈的宏大场面已难以再现,但通过青海出土的“舞蹈纹彩陶盆”我们可以重新感受其大型的舞蹈场面。舞蹈人物相互牵着手,步调方向一致。与今天我国西南少数民族在节日时手牵着手围着篝火欢舞的场面非常相似。总而言之,这幅舞蹈图真实生动地再现了原始先民们在重大活动时群舞的热烈场面。

根据人类学研究资料表明,舞蹈在原始先民的生活中是非常重要的仪式,作战前要跳鼓舞士气的动员舞;狩猎成功或者收获时会跳丰收舞;战争胜利会跳庆功舞;面对重大自然灾害、瘟疫或疾病时会跳驱魔舞;祭祀神灵时会跳祭神舞等等。人们要编排一些特定的舞蹈用于不同的场合,这样参加舞蹈的氏族成员才能将情感融入其中,所跳舞蹈或欢愉或悲伤,或严肃或活泼,感染所有的氏族成员。一般对舞蹈的动作都有严格的规范要求,参加舞蹈的氏族成员要进行统一装扮,舞蹈时手持相同的道具舞出节奏一致、整齐划一的动作。

目前,根据出土文物发现,表现原始舞蹈的图像以众人的群舞场面居多,这蕴含着集体舞蹈对原始先民的生活具有重要的意义。

3.穿越时空的乐曲

大型的群体性舞蹈在原始先民的生活中如此重要,如果没有节拍或音乐作为指挥是很难将庞大的群舞姿势整齐划一,实现协调、壮观的舞蹈场面。氏族首领在日常的生产、生活中靠能力和经验树立起威信,氏族内部大小事务靠他引领和指挥。如此大型的活动正是增强氏族内部凝聚力,展示氏族对信仰的虔诚和对外作战实力的时候,怎么可能会没有首领的指挥和参与。所以在群舞的中间一定有一个部落首领或者巫师充当着“乐师”的角色,打着有秩序的节拍或者奏着有节律的曲子指挥舞蹈的节奏。为不破坏舞蹈图案的秩序性,“舞蹈纹彩陶盆”创作者没有将指挥者绘入画面,但指挥者也应该是真实存在的。

西安交通大学博物馆藏的这件红陶人头像也许正是一名舞蹈的指挥者,他两腮鼓起、嘴巴微噘,用嘴巴呼出嘟嘟—嘟嘟—的声音,打奏节拍,也可能是在吹奏类似于笛子一类的乐器。笛子的产生非常久远,通过考古发掘中国笛子的历史可以追溯到新石器时代。

研究发现河南省舞阳县贾湖遗址出土的骨笛,其制作时间距今已有九千多年,令人大为震惊的是,清理后的骨笛仍能吹奏民歌,音高准确,音色坚实而又嘹亮。

贾湖人制作和使用古笛的技术已经非常成熟,必然是经过漫长时间的摸索演练才可能完成,说明吹奏乐器的技能诞生更早。所以,笔者推断西安交通大学博物馆藏红陶人头像为吹奏乐器的面部动作就不足为奇了。

4.戴帽子的形象

《人民日报》曾刊登了一篇名为“红山遗址出土最完整陶塑人像”的报道。报道的主要内容是在内蒙古自治区赤峰市敖汉旗出土一尊红山文化时期的陶塑人像,这尊陶像高55cm、盘膝而坐、头上戴帽、口如呼状。专家分析应该是氏族中的巫师或者王者的形象。

将红山文化遗址出土完整陶塑人像和西安交通大学博物馆馆藏的红陶人头像做对比,不难发现二者在外形上有很多相似之处。首先,二者陶像均佩戴帽子;其次,二者嘴部均有较为夸张的口呼状,似为发布命令或者打击节拍等,可推测二者的身份都比较尊贵。由此,将交大博物馆藏红陶人头像推断为部落中的巫师或氏族首领的形象。

四、远古时期的音乐盛宴

著名的艺术学家张道一曾指出,史前先民的思维模式、信仰及情感往往都体现在岩画和雕像等创作中,这些绘画和雕塑也是社会活动的反应。

作为同一时期文化圈层的文物,我们不能孤立看待某一特定现象,这将会违背文化发展的规律和共性。将“舞蹈纹彩陶盆”和“红陶人头像”连贯起来看待,能更好地研究新石器时代的艺术文化内涵。

综上所述,我们可以还原当时原始先民们点燃篝火烘烤猎物,围绕捕获的猎物一边用餐一边欢腾歌舞的场景。

头戴帽子的部落首领,充当着“乐师”的角色,两腮鼓起,嘴巴微噘,用嘴巴呼出声音打奏节拍,或者在吹奏笛子,用优美的旋律指挥舞蹈的人们尽情欢舞。由于他是巫师或者氏族的首领,德高望重受人们的尊敬和爱戴,所以才在技术含量较高的容器口部塑造了他的头像。

参考文献:

[1]法.列维·斯特劳斯.野性的思维[M].北京:中国人民大學出版社,2006

[2]英.贡布里希.艺术发展史[M].天津:天津人民美术出版社,1999

[3]马明明.对青海大通舞蹈纹彩陶盆的再阐释[D].南京大学艺术学院,2009

[4]高丽娜.从新石器时期彩陶纹样看远古先民的心理诉求[M].甄明舒.包装&设计,2011

[5]萧兴华.中国音乐文化文明九千年——试论河南舞阳贾湖骨笛的发掘及其意义[J].音乐研究,2000

[6]杨雪梅.红山遗址出土最完整陶塑人像[N].《人民日报》,2012

[7]张道一.造物的艺术论[M].福建美术出版社,1989

(作者单位:西安交通大学博物馆)