统编教材“名著导读”编写指瑕

2021-01-07蒋兴超

统编教材的“名著导读”,相较于一纲多本时期人教版(以下简称人教版)的“名著导读”呈现出三点显著变化:一注重“阅读方法”,二强调“专题探究”,三重视“自主阅读推荐”。其核心意图是让学生在海量的阅读实践中习得整本书阅读的方法。这一编写理念,重点关照阅读方法、阅读能力和语文素养,得到专家与一线教师的广泛好评。然而,“名著导读”的编写存在明显瑕疵:阅读方法缺乏精心锤炼,名著荐推缺位科学考量,内容表述缺乏反复推敲。

一、阅读方法缺乏精心锤炼

“统编本教材高度聚焦阅读方法,期望通过阅读方法的示范与渗透,使学生提升阅读能力和核心素养。”[1]统编教材主编温儒敏说:“部编教材在多种方法的教学上,是增加了一些分量的。希望教师在教学实践中格外注意阅读方法问题。”[2]他还说:“本来读书的方法很多,但围绕一本书的阅读重点学习某一种适合的方法,以后学生碰到同一类书,就会读了。”[3]这就是温主编所特别强调的“一书一法”,即一本书一种阅读方法。统编教材如此重视阅读方法,才动用“读书方法指导”进行浓墨重推。阅读方法如此重要,而统编教材在编写时却缺乏精心锤炼。

(一)“消除与经典的隔膜”是阅读方法吗?

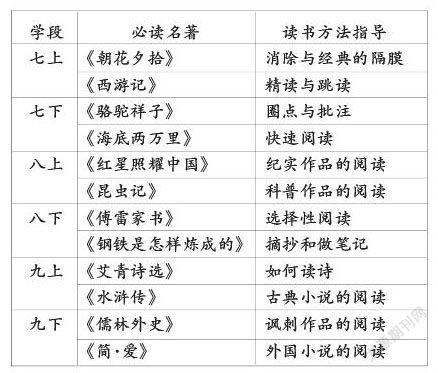

“一书一法”的理念,在统编教材的“读书方法指导”中得到了很好的贯彻和落实,12本必读名著对应12种阅读方法,见表1。

由表1可见,统编教材的“读书方法指导”指向阅读方法与阅读策略,包括一般性的和某一类作品的阅读方法與阅读策略。“精读与跳读”“圈点与批注”“快速阅读”“选择性阅读”“摘抄和做笔记”,介绍一般性的阅读方法与阅读策略;“纪实作品的阅读”“科普作品的阅读”“如何读诗”“古典小说的阅读”“讽刺作品的阅读”“外国小说的阅读”,则介绍某一类作品的阅读方法与阅读策略。惟独“消除与经典的隔膜”属于两不靠,显得格格不入。

统编教材“名著导读”的编写,可谓用心良苦,希望通过《朝花夕拾》拉近学生与文学巨匠鲁迅的距离,进而拉近学生与经典的距离,从而“消除与经典的隔膜”。这一编写意图值得称赞。然而从教材编写前后一致性的角度来看,“消除与经典的隔膜”,显然不是阅读方法。再退一步说,既然编写者目的是为了让学生“消除与经典的隔膜”,那“读书方法指导”就应当重点推介“消除与经典的隔膜”的方法。可“读书方法指导”偏偏没有介绍任何读书方法,反而大谈“阅读经典的意义”。这显然和“一书一法”的编写理念是相违背的。统编教材此处的编写,如果就是为了谈“阅读经典的意义”,用“读书方法指导”作为标题,那就是张冠李戴。

(二)阅读方法的炼制显得粗糙

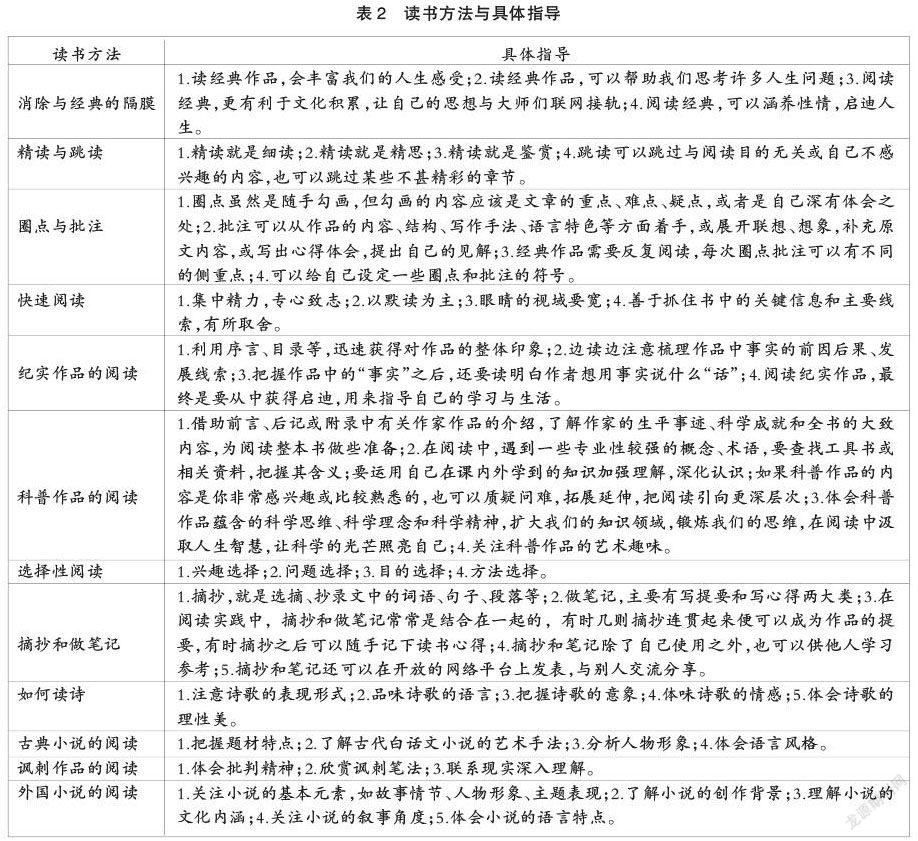

“读书方法指导”重点聚焦阅读方法,推介阅读方法,目的是让学生习得阅读方法。阅读方法有举足轻重的作用,需要精心炼制。统编教材对名著阅读方法的具体指导,见表2。

从表2来看,“读书方法指导”基本抓住了阅读一类书的方法要领,但阅读方法和阅读策略的炼制与指导,较为粗糙,主要表现为以下两点:

1.阅读方法的炼制,能否经得起推敲?

比如,“选择性阅读”。“读书方法指导”将其分为四种选择:“兴趣选择”“问题选择”“目的选择”和“方法选择”。而选择性阅读,作为阅读方法的一种,应当从“哪些书适合选择性阅读”“选择性阅读的选择标准是什么”“怎样正确地使用选择性阅读”三个方面展开介绍。教材所介绍的四个“选择”,其实都是选择的标准,另外两大问题无一涉及。“选择性阅读”和“跳读”有很多相似之处,但差别又很大。统编教材用《傅雷家书》来诠释“选择性阅读”,而用《西游记》来诠释“跳读”,意图就在其中。《傅雷家书》由一则则书信构成,“选读”就非常适宜;而《西游记》虽然由一个个故事组成,但前后情节毕竟有连续性,不精彩的章节用“跳读”就更合适。如果反过来,就很不妥当。这恰恰说明,要为学生介绍清楚“哪些书适合选择性阅读”。根据兴趣和目的来选择固然没问题,但又不能仅凭兴趣和目的而选择,兴趣和爱好未必能关注到整本书的要点和关键,因此“怎样正确地使用选择性阅读”或者说“选择阅读的注意事项”就变得非常重要。由此看来,教材中的“选择性阅读”的方法介绍,就显得片面。

再如,“古典小说的阅读”“讽刺作品的阅读”和“外国小说的阅读”。“外国小说的阅读”,要求“了解小说的创作背景”,“古典小说的阅读”就不需要吗?“讽刺作品的阅读”其实更需要。“讽刺作品的阅读”,要求“联系现实深入理解”,“讽刺作品的阅读”更是针对现实而批判,“外国小说的阅读”,深入联系现实更能深入理解作品的主题和价值。这说明,小说有普适性的阅读方法,但介绍方法时就不能顾此失彼。从另一方面说,三种不同类型的小说,更需要重点抓住它们本质的不同:古典小说的结构特点和语言特点,讽刺作品的讽刺手法和影射价值,外国小说的文化土壤和问题指向。很显然,教材没有抓住它们的同中之异,因而显得捉襟见肘。

2.笼而统之的概述,是否具体实用?

比如,“精读与跳读”。“读书方法指导”将“精读”的方法概括为:“精读就是细读”“精读就是精思”“精读就是鉴赏”;将“跳读”的方法概括为:“可以跳过与阅读目的无关或自己不感兴趣的内容,也可以跳过某些不甚精彩的章节。”这样模糊的、笼而统之的概述,能让学生理解、掌握“精读”与“跳读”的方法吗?显然不能。学生最终还是一头雾水。

笔者以“精读”为例,试做如下阐释:整本书的容量非常大,不是每一处都要精读。精读首先需要通读,通读后才知道整本书的精彩章节在哪里。然后再复读精彩章节,复读时要重点关注细腻的描写、鲜活的形象、丰沛的情感、高明的手法等。同时,还要想一想:作者为什么要这样叙述和安排?此处花这么多笔墨的目的是什么?如果让我描写这样的生活场景,也能写得如此有感染力吗?我和作者的距离有多远?在困惑之所,可以查阅相关的文献资料,参阅别人的阅读成果,也可以和同伴、老师深入交流、探讨。对感兴趣的人物,不妨前后联读,对比阅读,这样常会有新的发现。在特别有感触的地方,不妨做一些圈点勾画,写一点阅读心得,做一番阅读批注。在情感共鸣的地方,也不妨低声吟诵、放声朗读,细细品咂作者的遣词用句。在特别有意思的地方,还可以邀同伴一起专题探究。当你有了“新发现”,可以先查阅文献,再实证研究,便可以把研究成果撰写成论文。

这样,就将通读、复读、对比阅读、互文阅读、研究性阅读等阅读策略,圈点勾画、阅读批注、吟诵朗读等阅读方法,以及阅读反思、摘抄笔记、专题探究、深入研探、及时表达等阅读习惯,深度融通了起来。“精读”的阅读策略和方法指引便清晰可见,实操性很强。要想真正落实“一书一法”的编写理念,让初中生掌握阅读一本书的方法,“阅读方法”就必须指导有方,要具体实用,而不是模糊不清。

二、名著荐推缺位科学考量

人教版教材推荐必读名著共16本,而统编教材推荐必读名著12本、选读名著24本,共计36本。统编教材采用“1+2”的编写形式,其目的是落实“一书一法”。1本必读名著是为了理解和习得阅读方法,2本选读名著是为了运用和操练阅读方法。因此,名著的荐推,应有三重科学考量:一必读名著是否有助于学生习得阅读方法,二选读名著能否帮助学生操练阅读方法,三两种名著是否都适合学生阅读。然而,统编教材在这三方面都缺位科学考量,带有明显的主观随意的色彩。

(一)《朝花夕拾》能“消除与经典的隔膜”吗?

1.编排位置

《朝花夕拾》是鲁迅惟一一本散文集,是在时局动荡、心情苦闷灰暗时,由北平辗转到厦门而写成的。它忠实地记录了鲁迅的心路历程,有对往事的温情回忆,也有对现实的犀利批判。像《阿长与〈山海经〉》《从百草园到三味书屋》《五猖会》等篇目,贴近学生的生活,就比较好读,也容易拉近学生与鲁迅和名著的距离。像《狗·猫·鼠》《二十四孝图》《无常》等篇目,运用杂文笔法,针砭时弊,和社会环境以及作者的处境关系密切,离学生很遥远,学生就很难理解。

故此,人教版教材才把《朝花夕拾》编排在八年级上册作为必读名著来推荐,而苏教版教材更是将《朝花夕拾》编排在九年级下册作为必读名著来推荐。可见,它们都注意了《朝花夕拾》的阅读难度,也充分考虑到了学情因素。显然,《朝花夕拾》很难让初一新生“消除与经典的隔膜”。

2.内容表述

说完编排位置,再说内容表述。

人教版教材八年级上册的“名著导读”这样表述:“《朝花夕拾》不是为少年儿童写的,但写了许多关乎少年儿童的事,同学们尽可以随便翻翻。待他年长大成人,有了自己的人生阅历,回忆所及,再来细读,我敢说,你一定会温故而知新,掩卷三思,唏嘘不已。”[4]可见,人教版教材的编者注意到了《朝花夕拾》中的部分篇目适合学生阅读,而有些篇目要“长大成人”“有了人生阅读经历”后,才容易理解。而且,这段话是对八上的学生说的,并非初一新生。

苏教版教材九年级下册的“推荐·阅读”这样表述:“鲁迅先生的文章,有的比较深奥,难免有看不懂的地方。等你年龄大一点、水平高一点的时候再读,就能读懂了。”[5]苏教版教材比人教版教材说得更直接,“比较深奥”“看不懂”“等年龄再大一点、水平高一点”才能读得懂。这也直接宣示:九年级的学生读《朝花夕拾》都不能读懂,更何况初一新生呢?

3.首本推荐

统编教材将《朝花夕拾》作为首本名著推荐,我们再看人教版和苏教版首本名著的推荐。

人教版首本推荐的是《繁星》《春水》,冠以“母爱·童真·自然”的主题,内容表述有:“你读过这样篇幅短小却蕴含丰富的短诗吗?这种诗被称为‘小诗’。五四运动后,它曾盛行一时。在数量众多的‘小诗’中,最引人注目的还是冰心的《繁星》和《春水》。”[6]

苏教版首本推荐的是《小王子》,在“推荐·阅读”中说:“本专题向你推荐的是一部风靡全球、让成人与儿童都为之着迷的童话书——《小王子》。……《小王子》篇幅短小,浅显简洁的语言、丰富大胆的想象、曲折别致的情节、淡淡散發着的哀愁、处处闪烁这的哲理,使这部作品充满了诗情与智慧,读后回味悠长。”[7]

《繁星》《春水》《小王子》,都充分兼顾了名著内容和学情因素,内容适宜、浅近,贴着学生的生活,就容易“消除与经典的隔膜”。

(二)名著与方法是否精准对应?

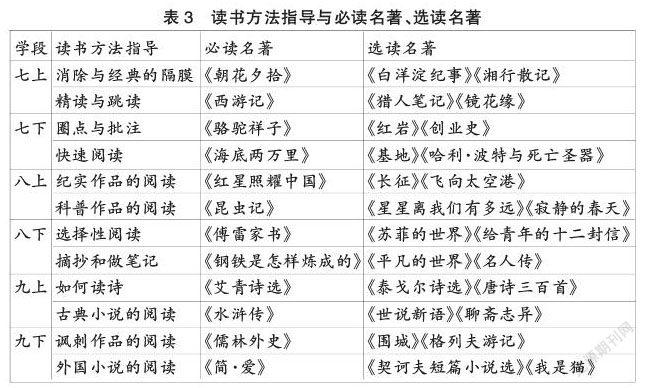

统编教材为了让学生掌握不同种类的阅读方法,采用了“1+2”的编写形式,1本必读名著用来介绍阅读方法,2本选读名著用来实践阅读方法,具体安排见表3。

对表3进行深度分析,便可发现推荐的名著与阅读方法大略呈对应关系。比如,“快速阅读”,《海底两万里》《基地》《哈利·波特与死亡圣器》,同属于科幻小说,故事情节性很强,非常适宜“快速阅读”。再比如“纪实作品的阅读”,《红星照耀中国》《长征》《飞向太空港》,都带有红色基因,能厚植家国情怀,皆有浓重的纪实色彩,容易让学生辨明“纪实”与虚构的区别。还如“选择性阅读”,《傅雷家书》《苏菲的世界》《给青年的十二封信》,都是由一封封书信组合而成,内容有时繁冗叠复,用它们就容易讲清如何“选择性阅读”。

但仔细考量,便会发现,有些名著与方法并不能精准对应。比如“如何读诗”,“读书方法指导”中明确说明“读现代诗歌(包括汉译外国诗),要注意……”,《艾青诗选》属于现代诗,《泰戈尔诗选》属于汉译外国诗,可《唐诗三百首》则属于古体诗,现代诗和古体诗虽然有共通之处,但差异很大。再者,九上第一单元的“活动·探究”正是指向现代诗,由此而推荐《艾青诗选》和《泰戈尔诗选》意图非常明显,“如何读诗”介绍的也正是现代诗歌的阅读方法,而绝非古体诗。因此《唐诗三百首》,选入此处就非常不合适,也无法实践现代诗的阅读方法。

再如“圈点批注”,用《骆驼祥子》来介绍“圈点批注”的方法无可厚非,可为什么一定选《红岩》《创业史》?除了文体同为小说,它们之间还有什么隐秘的联系?如果选散文集来实践“圈点批注”,又有何问题?名著的选择和推荐有何科学标准?还如“古典小说的阅读”,必读名著为《水浒传》,呼应九上第六单元的古代经典长篇小说节选的4篇文章,按理说推介古典长篇小说为最佳,为何偏偏推荐古代短篇小说《世说新语》?其风格类型大相径庭。再如“外国小说的阅读”,选择《契诃夫短篇小说选》《我是猫》的标准是什么?“科普作品的阅读”,选择《星星离我们有多远》《寂静的春天》的科学依据又是什么?名著荐推,是否主观随意?和阅读方法是否精准对应?

(三)推荐的名著是否都适合学生阅读?

经典书目的推荐,以适宜为最佳,讲究“两贴近”原则:贴近学生的生活世界,贴近学生的阅读兴味。若和学生距离遥远,即便是再好的经典,学生读起来都会觉得味同嚼蜡,更别说渗透和落实阅读方法了。

统编教材推荐的必读名著整体较贴近学生。而选读名著,有的就离学生较远。笔者做过跨省市、跨城乡、跨学段的问卷调查,结果显示:选读名著中,学生非常喜欢的有《基地》《哈利·波特与死亡圣器》《猎人笔记》《飞向太空港》《平凡的世界》《格列夫游记》,非常不喜欢的有《湘行散记》《镜花缘》《世说新语》。当然,学生不喜欢,并不等于说不适合学生阅读。但至少表明,学生的阅读兴味和教材推荐的名著不相投。“作品固然经典,但选错了阅读对象,就无法让经典闪光,阅读者也味同嚼蜡,两情不相悦,何谈共鸣浸润?阅读推荐,就失去了意义。”[8]

以《湘行散记》为例,它是沈从文重返故乡的个性书写,“曾经充满诗意的世界生出了疮痍”,美丽的故乡萦绕心间,现实的残酷又悲从中来。情感的矛盾纠葛,让学生难以捉摸。还如《一个多情水手与一个多情妇人》《辰河小船上的水手》等篇目,表达了作者对人类原始野性的生命活力的关照和忧思,学生就很难理解,而且有的段落还很不适宜学生阅读,学生在阅读时直呼内容“不健康”。2019年4月福建省全民阅读工作组委办公室(长期致力于母语分级阅读研究)发布了《福建省青少年分级阅读书目》,明确《湘行散记》为高中阅读书目。而统编教材却将其列为初一新生的阅读书目。可见差异巨大。

选读名著,虽然给学生预留了自主选择的空间,但依然要充分考虑学情因素,不妨多到师生间实地调研,同时考虑地区差异和城乡差异。若如此,统编教材所荐推的名著就能受到学生更广泛的喜爱,阅读方法也就更容易渗透。

三、内容表述缺乏反复推敲

统编教材“名著导读”的编写,较一纲多本时期的多版本教材有四点创新之处:一增加了“名家点评”,二强化“阅读方法指导”,三注重“专题探究”,四增加了“自主阅读推荐”。这使得“名著导读”的内容变得更丰厚。然而,其内容表述有些地方缺乏反复推敲,主要表现有:内容表述抓不住关键,叙述视角前后不一,语句表达繁冗错误。

1.内容表述抓不住关键

《朝花夕拾》的“名著导读”中这样说:“今天,我们的生活方式和生活节奏发生了很大的变化,信息爆炸,知识激增,学习压力越来越大,很多人感觉没有时间,也没有耐心来读经典作品了,经典作品似乎离我们越来越远。怎样消除与经典的隔膜呢?”而“读书方法指导”给出了这样的答案:“读经典作品,会丰富我们的人生感受和经验”“读经典作品,可以帮助我们思考许多人生问题”“读经典作品,更有利于文化积累”。

“怎样消除与经典的隔膜”,说的是方法策略。而后面的回答,显然是阅读经典的意义。这是典型的答非所问。虽然“读书方法指导”中自说自话:“这主要是个认识问题。”但这其实只是一厢情愿的说辞。认识提高了,就一定能“消除了与经典的隔膜”吗?显然不是。还是要回到方法策略上来。就本书而言,“消除与经典的隔膜”的方法有不少,比如:在通读的基础上再回读,尤其是带着儿时温馨回忆的《阿长与〈山海经〉》《从百草园到三味书屋》等篇目,你便会走近童年的鲁迅,发现他的童真可爱;反复阅读《小引》《后记》,了解鲁迅创作的缘由,将它们和《二十四孝图》《无常》《狗·猫·鼠》《琐记》《父亲的病》等篇目联系起来读,你会走近“荒芜心境”下的成年鲁迅,发现他冷峻中带着拷问。双重视角的切换阅读,能让我们发现两个不同的鲁迅,可爱中带着伟大。通过回读、联读、分门别类的读,就能喜欢上鲁迅,也进而能“消除与经典的隔膜”。

2.叙述视角前后不一

比如《昆虫记》的“名著导读”有这样的表述:

“例如有些版本的《昆虫记》,在序言和附录中就有对该书大致内容、历来评价,以及作者生平事迹的介绍,让我们有初步的印象和阅读期待,以决定如何去读,重点读哪些部分。”

“如果科普作品的内容是你非常感兴趣或比较熟悉的,也可以质疑问难,拓展延伸,把阅读引向更深层次。”

“体会科普作品蕴含的科学思维、科学理念和科學精神,扩大我们的知识领域,锻炼我们的思维,在阅读中汲取人生智慧,让科学的光芒照亮自己。”

不难发现,以上三句话中,“我们”“你”“我们”来回切换,显然叙述视角前后不一。统一使用第二人称“你”或第一人称“我”,叙述会更流畅,也更有利于学生接受。

3.语句表达繁冗错误

比如《钢铁是怎样炼成的》的“名著导读”中的语句:“写心得,则是记录自己阅读时产生的体验、感想,如自己对于作品的内容(人物、情节、情感、思想等)和形式(写作技巧、行文风格、艺术特色等)的看法和评价,以及自己在阅读中生发的新认识、新观点。”这句话中前后出现了三次“自己”,明显多余,删去更简洁通畅。“对于”使用错误,应改为“对”。

还如《红星照耀中国》的“名著导读”中的语句:“一要从事实中汲取营养,二要向作者‘取经’,三要善于进行联系、比较、分析。”如果把“进行”删去,语言岂不更简洁?

再如《西游记》的“名著导读”中的语句:“精读和跳读作为两种适应不同情形的阅读方法,在阅读一些长篇著作时可结合运用。”前一句话语序不当,读起来别扭拗口,应改为“精读和跳读作为适应不同情形的两种阅读方法”,或干脆改为“精读和跳读适应于不同情形”,反而更简洁通顺。

参考文献:

[1]蒋兴超.统编初中语文教材中阅读方法的示范与渗透[J].中小学教材教学,2020(2):9-13.

[2]温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11):3-9.

[3]温儒敏.温儒敏讲习录[M].杭州:浙江人民出版社,2019:221.

[4]课程教材研究所,中学语文课程教材研究中心.义务教育课程标准实验教科书·语文(人教版)八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2006:229.

[5]洪宗礼主编.义务教育教科书·语文(苏教版)九年级下册[M].南京:江苏凤凰出版社,2018:118.

[6]课程教材研究所,中学语文课程教材研究中心.义务教育课程标准实验教科书·语文(人教版)七年级上册[M].北京:人民教育出版社,2011:179.

[7]洪宗礼主编.义务教育教科书·语文(苏教版)七年级上册[M].南京:江苏凤凰出版社,2016:40.

[8]蒋兴超.分级阅读,该力推了[J].中小学班主任,2019(2):54-55.

[基金项目:本文系江苏省2020年度“333”工程科研资助课题“基于思维品质提升的统编初中语文教材写作教学研究”(课题编号:BRA2020099)的阶段性成果。]