芒针深刺腰夹脊穴为主治疗腰椎间盘突出症临床观察

2021-01-04戴荣水罗彩云余晓雯

戴荣水 林 洁 罗彩云 林 玲 余晓雯

腰椎间盘突出症(LDH)是针灸门诊中最常见的一种疾病,约占门诊腰腿痛患者的15%,临床研究和报道治疗本病的方法比较多。国内擅长芒针疗法者首推天津中医药大学第一附属医院杨兆刚教授和张建军主任,国内从事此技者多师从两教授。本人自2002年师从被尊为“霹雳针”的张建军主任,利用芒针强刺激腰段夹脊穴治疗腰椎间盘突出症,取得较好的疗效,总结和分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料104例患者均选自针灸门诊,按就诊顺序,单号列为治疗组,双号列为对照组,2组各52例。治疗组中男性24例,女性28例;3个月以内(定为急性期,以下同)病程的31例;平均年龄40.8岁;平均病程2.2个月。对照组中男性27例,女性25例;3个月以内病程的33例;平均年龄41.1岁;平均病程2.4个月。2组患者一般资料经统计学处理无显著差异性(P>0.1),具有可比性。

1.2 诊断标准采用《临床疾病诊断标准与国家体检标准》[1]。①有损伤史或着凉史;②腰痛伴坐骨神经痛,腹压增大时加重;③腰椎侧弯、活动受限,棘突旁有压痛并向下肢放射,下肢腱反射异常,皮肤神经支配感觉过敏或迟钝,足趾背伸或跖屈力减弱;④直腿抬高试验、加强试验阳性;⑤X线片除外其他骨病,脊髓造影见硬膜前有压迹缺损;⑥CT或MRI片见到椎间盘突出影。具备第①~④可以诊断,第⑤~⑥可辅助诊断。

1.3 纳入标准①符合西医临床诊断标准,年龄在40~70岁;②愿意配合、采取保守治疗者,签署知情同意书。

1.4 排除标准①通过X线、CT、MRI等提示椎间盘滑脱者;②伴有严重的内科疾病,不能实施针刺治疗者;③马尾神经受损表现,症状激进性发展者;④年龄大于70岁者。

1.5 终止、剔除标准①在治疗过程中因各种原因不能坚持治疗者;②未按治疗方案执行者;③出现严重不良事件或不良反应的观察者;④临床研究中出现严重的其他并发疾病或病情恶化者。

1.6 治疗方法

1.6.1 治疗组(芒针组)取穴:主穴为病变同侧腰段夹脊穴(约当病变相应节段棘突下旁开0.5寸);配穴:环跳、秩边、委中、阳陵泉。操作方法:主穴夹脊穴选用华佗牌5寸长28号粗一次性使用毫针,穴位局部常规消毒后,选用上述规格一次性毫针深刺,至出现下肢触电样感觉并放射至相应疼痛或麻木症状区域为准,即强刺激对应神经。病程3个月以内的每日每穴连续点刺3次,病程3个月以上的每日每穴点刺1次。配穴以1.5寸长或者3寸30号粗毫针常规针刺,不强求触电针感,有者更佳。上述刺激完成后留针30 min,10次为一个疗程,休息5 d后进行下一个疗程,共治疗2个疗程,治疗期间均按常规护理要求护理。

1.6.2 对照组(电针组)取穴:同治疗组。操作方法:传统针刺法按新世纪全国高等中医药院校规划教材[2],主穴夹脊采用1.5寸长30号粗毫针常规针刺,深度0.3~0.5寸,环跳和秩边用3寸长28号粗毫针针刺约2寸深,不要求强针感往下肢放射。配穴同治疗组按常规针刺。主穴接鑫开牌G6805型电针仪(青岛产),取连续波输出,频率约100次/min。病程3个月以下者以最大耐受为度,3个月以上者以能维持针感下传舒适为度。每日针刺1次,10次为一个疗程,连续治疗2个疗程,疗程间休息5 d,护理要求同治疗组。

1.7 疗效评定标准参照国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》[3]中的疗效标准:痊愈:腰痛和下肢放射症状消失,椎间隙压痛消失,脊柱活动自如,直腿抬高大于70°;显效:腰痛明显减轻,下肢放射症状消失,椎间隙压痛消失,脊柱活动有改善,直腿抬高60°~70°,不影响正常工作和生活;有效:腰腿痛症状减轻,能下床直立行走,直腿抬高45°以上;无效:症状体征无改善。

1.8 统计学方法采用SPSS 19.0统计软件处理。以Mann-Whitney秩和检验比较2组患者的疗效差异。分别统计1个疗程后、2个疗程后及急性期患者治疗2个疗程后的相关数据。

2 结果

2.1 2组患者1个疗程后临床疗效比较芒针组总有效率为80.77%;电针组总有效率为69.23%,2组间比较,经检验u=-1.986,P=0.047<0.05,差异具有统计学意义,芒针组疗效明显优于电针组。见表1。

表1 2组患者1个疗程后临床疗效比较 (例,%)

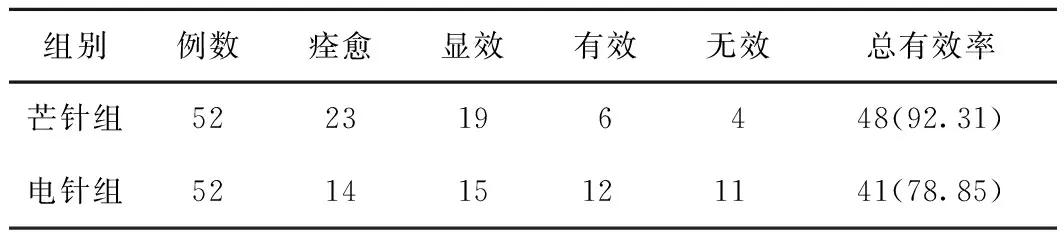

2.2 2组患者2个疗程后临床疗效比较芒针组的总有效率为92.31%,电针组的总有效率为78.85%,2组间比较,u=-2.631,P=0.009<0.01,差异具有显著统计学意义。芒针组治疗效果明显优于电针组。见表2。

表2 2组患者2个疗程后临床疗效比较 (例,%)

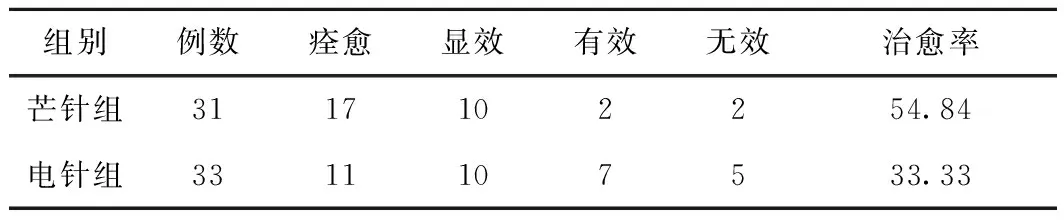

2.3 急性期患者(<3个月)2个疗程后疗效比较急性期患者治愈率比较:芒针组为54.84%,电针组为33.33%,2组患者经统计学处理,u=-2.117,P=0.034<0.05,有统计学差异,提示在急性期治疗中芒针疗效强于电针。急性期和慢性期疗效比较:治疗组(54.84%)的急性期患者治愈率大于慢性期患者治愈率(28.57%);对照组急性期(33.33%)亦大于同组慢性期(分别为15.79%),提示急性期早期治疗能够明显提高疗效。见表3。

表3 急性期患者(<3个月)2个疗程疗效比较 (例,%)

3 讨论

腰椎间盘突出症属中医“腰腿痛”“腰痛病”范畴,针灸临床治疗中多采用经络辨证法,唐福宇等[4]认为腰椎间盘突出症大都归属督脉、足太阳膀胱经及足少阳胆经型。《灵枢·经脉》云: “膀胱足太阳之脉……其支者从腰中下挟脊, 贯臀, 入中。其支者……挟脊内, 过髀枢, 循髀外后, 下合腘中, 以下内出外踝之后, 循京骨至小指外侧。”腰椎间盘突出症的疼痛、压痛、放射痛部位正好与足太阳膀胱经的循行吻合,且历代有关膀胱经病侯的描述也与腰椎间盘突出症的临床表现极为一致,所以临床上常取临近的腰段夹脊穴和秩边、委中等治疗,这和我们现代坐骨神经的起始部和走向是相一致的。而以腰骶部正中压痛症状为主或出现双下肢、大小便异常者属督脉病。两经的病因可以是感受风寒、损伤等,主要病变在经络,未伤及内脏,临床上常常采用直接针刺神经主干的方法治疗,往往取得较好的疗效[5]。

芒针的作用:芒针是由古代九针之一的“长针”发展而来。常用芒针的长度为5.0~8.0寸,也有超过一尺以上的。芒针治疗疾病依托针灸理论,其特点是针体长,临床取穴少。强刺激夹脊穴,可以起到很好的催经走气、疏通经络的作用,经络气血通畅,“不通则痛”的机制就被阻断,疼痛反射弧机制被打断,疾病的转归进入良性循环。在临床治疗腰椎间盘突出症中,夹脊穴充分靠近突出节段神经卡压处,也是病灶(常常是“阿是穴”)炎症水肿最甚之所在,芒针针刺充分体现了“针到病所”的理念,起到泻法和局部减压的作用。

夹脊穴的意义:膀胱经在腰背部的走行线共两条,即正中(督脉)旁开1.5和3.0寸处,和临近的督脉相应节段正是突出病变节段,即经络受损,气血阻滞的经络节段、区域。突出节段的华佗夹脊穴正是处在该病变区域,依据穴位的近治作用原理,针刺能够很好地起到疏通局部气血的作用。临床上腰椎间盘突出疾病患者症状主要是下肢远端的麻木、疼痛等。现代研究表明针刺的深浅度对针感和疗效关系密切[5],神经生物学的特性是针刺及疗效的关键因素[6],依据神经节段支配原理,进行夹脊穴芒针深刺,直接刺激神经根,往往能够比较容易获得“气至病所”[7],而“气至病所”是针灸取得疗效的关键。傅云其等[8]的研究提示同神经节段取穴治疗腰椎间盘突出症常能产生强烈的放射针感,疗效优于无放射针感。结合现代解剖,我们把针灸刺激夹脊穴的有效点放在神经根发出部位,也就是突出的椎间盘压迫神经根的位置。所以在临床上,要求在病变夹脊穴用芒针深刺,直至神经根部,并做适当的提插。

针刺刺激量和补泻问题:因病程长短不一样,病性有虚实,病程长者以虚证为主,短者以实证为主,故在临床治疗中要考虑针法的补泻,提出刺激量的问题。实证、病程短者刺激量大,以放射3次为准,属强刺激泻法操作;病程长(>3个月)、虚证为主者,放射1次,以温和刺激补法操作。治疗中患者若主诉第2天出现下肢劳累或乏力感,应该考虑刺激量过大,应该相应减少刺激强度、次数。

研究表明:针灸对神经系统功能具有很好的调节作用[9]。一方面针刺可以较好地调节局部的血流状况,促进炎症、疼痛因子的代谢,抑制炎性细胞因子对神经根的损害作用,达到镇痛目的;另一方面,神经根(主干)直接刺激能解除神经的紧张状态,减少神经的炎症水肿,进而降低神经的高张力状态,使神经功能恢复正常。此病理反应在发病急性期,即3个月以内者最明显,这也是急性期取得较好疗效的原因。在以上的数据统计中也得到体现。疗效随着病程的延长而衰减,治疗应该尽早参与。