抗血管内皮生长因子综合疗法在新生血管性青光眼患者中的应用▲

2020-12-09曾思明

钟 珊 曾思明

(广西壮族自治区人民医院眼科,广西南宁市 530021)

新生血管性青光眼(neovascular glaucoma,NVG)是一种具有致盲性、难治性的继发性青光眼,以继发于虹膜、房角及小梁表面的新生血管形成和纤维血管膜增生为特征,是引起眼部缺氧,尤其眼后节缺氧为主的血管性疾病。综合治疗是NVG的治疗原则,保存视功能为其核心治疗目标,完成全视网膜光凝术为其主要途径,而抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)治疗和抗青光眼治疗则是其关键手段,此外还应强调后续治疗[1]。缺血缺氧刺激可产生高浓度的VEGF,近年来发现抗VEGF在治疗NVG中具有重要作用。常见的抗VEGF药物有贝伐单抗、雷珠单抗、康柏西普、阿柏西普。本研究回顾性分析玻璃体腔内注射康柏西普联合复合式小梁切除术、全视网膜光凝术治疗NVG的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:明确诊断为NVG;年龄20~75岁;使用3种以上抗青光眼药物,但眼压未达正常;有本研究手术指征;患者术后配合随访3个月。排除标准:存在青光眼手术史者;其他类型的青光眼患者;心、肺、肝、肾功能严重障碍者;术后失访者;不愿行本研究所实施的手术者;过敏体质或存在药物过敏风险者。所有研究对象或其家属签署知情同意书。根据纳入、排除标准,收集2016年6月至2020年1月在我院接受治疗的NVG患者60例(60眼)的相关数据。其中观察组30例(30眼),男15例,女15例,年龄(54.4±6.9)岁,病因包括糖尿病视网膜病变17例、视网膜中央静脉阻塞10例、视网膜脱落2例、视网膜静脉周围炎1例;同期接受治疗,且一般资料与观察组均衡可比的30例(30眼)为对照组,其中男14例,女16例,年龄(53.8±7.2)岁,病因包括糖尿病视网膜病变20例、视网膜中央静脉阻塞8例、视网膜脱落1例、视网膜静脉周围炎1例。

1.2 方法

1.2.1 术前 术前常规进行视力、眼压、眼前段、眼底检查,并做视野、光学相干断层扫描、房角、眼部B超、角膜内皮镜等专科检查。术前准备:术前局部用抗生素眼液预防感染,全身和局部均使用降眼压药物,尽可能降低眼压,改善角膜水肿,有前房积血者使用止血药。所有病例均进行房角检查。

1.2.2 观察组 (1)玻璃体注药术:术前3~5 d于患眼滴0.5%左氧氟沙星滴眼液,4次/d。按常规眼科手术要求消毒铺巾,美多丽滴眼液表面麻醉3次后开睑,冲洗结膜囊,用1.0 mL注射器抽取康柏西普0.50 rag/0.05 mL在角膜缘后3.5~4.0 mm垂直于巩膜面进针,缓慢注入玻璃体腔,拔针后用湿棉签按压创口2~3 min,结膜囊内涂典必殊眼膏包眼。(2)复合式小梁切除术:给予常规的小梁切除术,术中采取前房穿刺,用氟尿嘧啶湿棉片置于巩膜床下4~5 min,再用10 mL生理盐水冲洗干净,巩膜瓣缝合采取可拆除缝线。(3)全视网膜光凝术:复合式小梁切除术后,根据患者眼底情况进行全视网膜光凝术治疗,对屈光介质清楚的立即行全视网膜光凝术治疗。选择氩激光,治疗范围为视盘上、下、鼻侧1 PD以外,颞侧上、下血管弓以及黄斑中心凹颞侧2 PD以外至赤道部区域。采用300~500 μm直径光斑,曝光时间为0.2~0.3 s,从较低能量开始,当出现明显灰白色3级轻度或中度光斑即可,每两光斑之间间隔1 PD,每次光凝300~500点,根据患者实际情况治疗3~4次,每次间隔时间为7~10 d。

1.2.3 对照组 对照组患者未行玻璃体腔注药术,其复合式小梁切除术、全视网膜光凝术同观察组。

1.3 观察指标 术后对患者常规进行3个月随访。术前、术后3 d、术后7 d、术后1个月、术后3个月采用非接触式眼压计检测眼压,如眼压≥60 mmHg,采用iCare眼压计检测。视力改变:根据患眼视力检查情况分为指数、手动、光感、无光感,术后3 d检查患者视力,并与术前视力检查对比,分为无改善、提高和下降。根据虹膜新生血管消退情况及眼压情况评定临床疗效,其中:(1)完全成功为虹膜及前房角的新生血管完全消退,且在不给予降眼压药物的情况下,眼压低于21 mmHg;(2)条件成功为虹膜及前房角的新生血管明显消退,且在降眼压药物作用下眼压可以控制在21 mmHg以下;(3)失败为虹膜新生血管未消退,且在最大限度给予降眼压药后,眼压仍高于21 mmHg,或期间出现并发症,需要实施其他手术治疗。治疗成功率=(完全成功例数+条件成功例数)/总例数×100%。记录两组并发症发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件分析数据。计数资料用例数和百分率[n(%)]表示,组间比较用χ2检验;计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

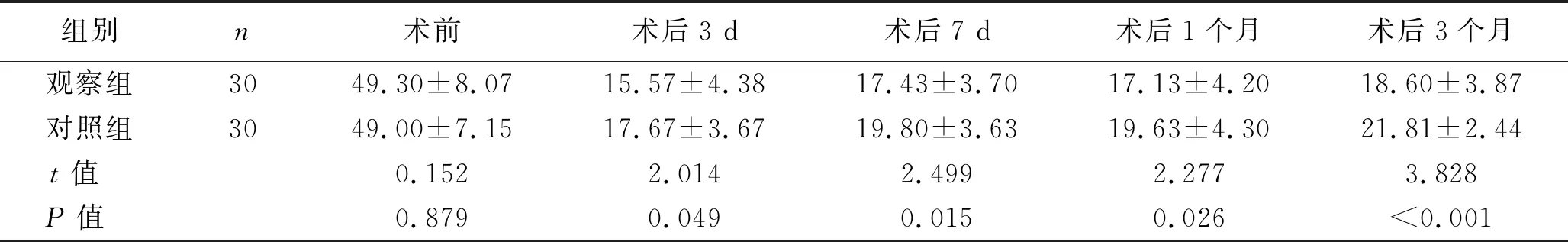

2.1 眼压情况比较 术前,两组患者眼压水平差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前相比,术后3 d、7 d、1个月、3个月,两组患者的眼压均明显降低,且观察组患者眼压低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术前后眼压比较 (x±s,mmHg)

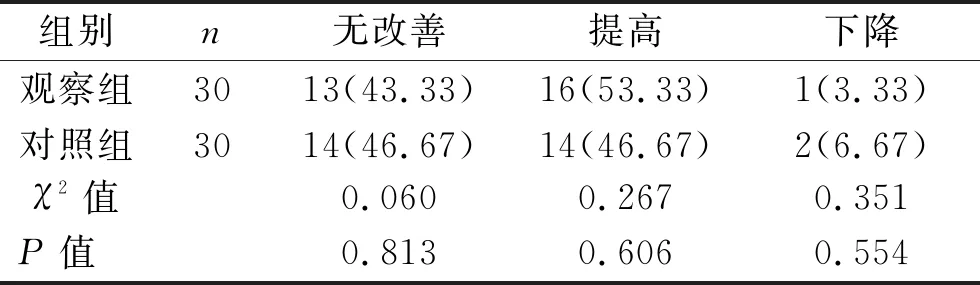

2.2 视力改变情况比较 两组患者术后视力改善情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者手术前后视力改变情况比较 [n(%)]

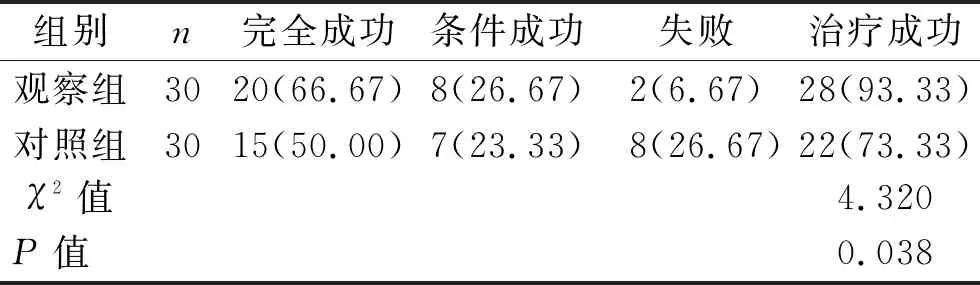

2.3 治疗成功率比较 观察组患者的治疗成功率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗成功率比较 [n(%)]

2.4 并发症情况比较 观察组患者术后总并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者术后并发症比较 [n(%)]

3 讨 论

NVG是许多眼部血管疾病晚期最严重的并发症,如糖尿病视网膜病变、视网膜中央静脉阻塞、长期的视网膜脱离、眼缺血综合征等,对于眼科医师而言,是最棘手的眼部疾病[2]。眼压过高、眼球剧烈疼痛等症状严重影响患者正常生活,并对眼球结构和视功能产生严重影响。过去的治疗方法多为冷冻破坏,甚至采取无水酒精球后注射或眼球摘除[3]。近几年来,随着医疗新技术的不断发展,越来越多的治疗方法和策略被用于NVG治疗。由于过去的治疗方法没有解决新生血管形成的原因,从而导致新生血管破裂出血以及术后新生血管膜形成,严重影响手术成功率。研究发现VEGF的升高与NVG发病有关[4],VEGF分布于人体重要器官中(如眼睛等),可以由视网膜上皮细胞分泌,其作用是使血管的通透性增加,维持血管稳定,并能刺激血管内皮细胞增殖,维持身体的生理机能。此外,VEGF会促进视网膜新生血管生成,导致基底膜酶降解和内皮细胞分裂[5]。

NVG产生虹膜红变的根本原因是缺氧环境的刺激促使视网膜细胞产生大量VEGF,反过来也加重了患者眼部缺氧缺血,从而导致虹膜新生血管不断增多[6-7]。研究表明,玻璃体腔注射抗VEGF疗法可有效促进玻璃体腔内新生血管的消退,减缓视网膜疾病的进展,为全视网膜光凝术的治疗争取了时间,同时对房角新生血管的消退也有一定的促进作用,以及减少成纤维细胞增殖及瘢痕化,为后续抗青光眼手术(小梁切除术)提供良好的条件[8]。

新生血管疾病当前以抗VEGF的综合治疗为主,抗VEGF的主要药物有康柏西普、雷珠单抗、阿柏西普。康柏西普是一种VEGF受体融合蛋白,具有安全、多靶点、靶向特效等特点,其作用靶点包括VEGF-A、VEGF-B、VEGF-C等,通过与这些受体结合,抑制血管内皮细胞增殖,减少血管新生,可通过降低血管的渗透性和减少新生血管活动,促使NVG的房角和虹膜新生血管消退,对VEGF有很高的结合亲和力,在玻璃体内的半衰期较长[9-10]。对于NVG患者,需通过降低眼压和清除视网膜缺血灶来去除退化的新生血管。单一青光眼治疗术式很难治疗NVG,近年来有很多学者提出联合处理方式,针对病因就眼压控制、新生血管消除等方面进行治疗。早期患者多采用对症治疗,如发病机制治疗、眼压控制、血管增生抑制等。如药物治疗无效需要手术干预,但手术易发生术中、术后出血,或术后滤过通道阻塞而导致手术失败等情况。临床中治疗NVG多采用小梁切除术,通过手术降低眼压从而达到改善视网膜缺血、缺氧状态,减少消退新生血管,改善临床症状,保护视功能的治疗目的[11]。复合式小梁切除术是以小梁切除术为基础配合巩膜瓣可拆除缝线、放置抗代谢药物等高效安全方法的一种改良术式,在一定程度上减少了传统治疗导致的浅前房、低眼压、滤过道瘢痕化等,但长期效果仍欠佳[12-13]。

自抗VEGF药物上市以来,NVG的治疗就有了一个颠覆性的变化,即抗VEGF药物眼内注射。通过注射可以使虹膜新生血管萎缩,部分患者眼压能因此下降,但大部分眼压仍高,可尽早行小梁切除术,降低眼压,为保存视力、治疗眼底疾病争取时间。

全视网膜光凝术治疗NVG的原理主要是光凝封闭了大片视网膜无灌注区,改善视网膜缺血,降低由于缺血而诱导的新生血管因子分泌,从而减少视网膜和虹膜新生血管的形成[14-15]。广泛视网膜光凝术能破坏患者感光细胞线粒体,降低耗氧量,改善眼部缺氧情况,且有助于提高脉络膜毛细血管弥散至视网膜内层的氧张力,降低VEGF水平,进而维持患者内皮生长因子和血管抑制因子平衡,抑制虹膜新生血管的形成[17]。

本研究使用康柏西普玻璃体腔内注射后行复合式小梁切除术,术后对屈光介质清楚的患者立即进行视网膜光凝术。通过抗VEGF治疗使虹膜、房角新生血管萎缩,减少了小梁切除术引起的出血,降低术后前房积血的风险。另外,康柏西普抑制VEGF的表达,可有效抑制术后瘢痕形成,还可让视网膜光凝更精确,减少NVG的复发,提高治疗成功率。

本研究结果显示,观察组治疗成功率显著高于对照组,术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。康柏西普可促进NVG的房角及虹膜新生血管消退,降低围术期前房积血风险,使手术过程更简单、更顺畅,同时良好的促新生血管消退作用可以巩固手术治疗效果,降低复发率。亦有学者研究[11]认为,NVG患者术后并发症与手术疗效有一定的相关性,术后并发症的减少能提高手术成功率。但由于这些患者多数为全身疾病引起的终末并发症,视功能严重受损,视网膜受到不可逆性损伤,所以视力改善不明显。

综上所述,采用玻璃体腔注射康柏西普联合复合式小梁切除术和全视网膜光凝术综合治疗NVG,标本兼治,可以长期有效地控制眼压,最大限度地保护患者的残余视功能,提高了手术的成功率,是一种可行的治疗方法。