萨提亚家庭治疗模式在初中家庭亲子关系改善中的应用研究

2020-11-25

(佛山市华英学校 广东·佛山 528000)

(1)通过研究,探讨萨提亚家庭治疗模式改善初中家庭亲子关系的效果,总结出萨提亚家庭治疗模式中可以运用并改善初中亲子关系的具体理论和技术。

(2)通过研究,探索运用萨提亚家庭治疗模式改善初中家庭亲子关系的具体形式和途径。

(3)形成初中阶段学校教育干预家庭亲子关系的校本课程体系,为学校“三成三齐”德育实践课程体系充实科学的心理健康理论指引与实践内容。

0 引言

随着社会不断发展与城市化进程加快,我国家庭文化与家庭结构出现相应变化,因此可知不良亲子关系引起社会高度关注。近年来,国内学者把萨提亚模式应用到社会工作中,帮助服务对象改善亲子关系,但是因为我国引用萨提亚家庭治疗模式时间较短,因此在国内发展时,仍面临本土化困境。

1 研究背景与亲子冲突产生根源

1.1 研究背景

从当前社会实际情况来看,现代家庭危机受到人们的高度关注。随着经济发展与社会变化,社会当中一些功利主义与喧嚣浮躁气候中的消极与负面的情绪,会逐渐沉积在家庭关系当中,这就使得原有的亲子关系变得不和谐起来。初中生正处于人生的关键阶段,因为身体与心理发展的不协调性,使他们开始出现反叛心理,因此该阶段也被称作“心理断乳期”,该阶段便显出的特点就是自主意识高涨,思维发展开始进入到逻辑性、批判性、独立性阶段。这种变化就会在行为方面得到展现,开始利用质疑与审视的眼光去看待父母的决定,或者公开去挑战或反抗父母权威,因此导致原有的亲子关系格局被不断的打破。父母与初中生之间的关系,从原有以父母为主的单项权威,开始朝着亲子双方拥有相同地位的双向权威转变,因此可知初中成为亲子关系最为不稳定的阶段。许多父母在面对亲子冲突时未能采用科学有效的方法去解决问题。随着亲子问题不断增多,给父母带来更多焦虑情绪,最终使得亲子关系进入到一个恶性循环阶段。

1.2 理论观点

1.2.1 精神分析观点

弗洛伊德指出,个人处于儿童时期的性冲动,主要是针对异性父母,这里所指的就是恋母情结、恋父情结。在进入青春期后,他们开始寻求异性来解除内心的紧张,并且渴望建立起两性关系。青少年想要不断摆脱父母所带来的束缚,因此就容易与父母之间产生矛盾。同时青少年在面对父母时会感受到不安与紧张,并且在离开父母后才会产生安全感。在他们所具备的防御机制当中,理智是最为重要的,青少年的压力、反抗、背叛、冲突等,都成为这一阶段不可避免的经验,如果青少年长期处于防御状态,会对个人成长造成阻碍。

1.2.2 认知发展论

在皮亚杰所提出的认知发展论中,他认为每个人的形式运算期在十一岁之后才能形成,这个时候青少年开始迈入成年人思考的阶段。与此同时,他们所具备的道德认知开始进入到自律道德阶段。这个时候的青少年开始不盲目服从父母的权威,开始建立与他人之间的平等关系,并且能够不断评价自身的能力与观点,同时也意识到道德规范当中的相对性。他们开始渴望独立,并且希望与父母之间有着平等关系。如果父母的内心未能认可青少年所发生的转变,那么就会因为亲子关系缺乏平等性,而进一步加剧冲突。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本文选择的是佛山华英中学初中初一与初二年级,每个年级各两个班当中三十名存在亲子冲突困扰的家庭,采用《家庭环境量表》做出测量,随后选择出十二组有着严重冲突问题的家庭,参与本次研究当中。采用随机分配方式,将这十二组家庭分成两个不同小组,一组为实验组,另一组则为对照组,随后对实验组使用萨提亚模式对家庭冲突进行干预,而对照组先不采取任何干预方式。

2.2 研究工具

在《家庭环境量表》中,该表有十个分量表,其分别代表不同家庭情况:分别是控制性、娱乐性、道德宗教观、知识性、独立性、成功性、情感表达、矛盾性、亲密度。使用“是”“否”来进行评分,如果得分越高,则说明家庭氛围越好,同时亲子冲突更小。

2.3 实施方案

实验组主要是采用萨提亚模式来进行团体心理辅导干预,并且由心理咨询师参与本次实验,对于干预后学生的情况做出评定。整个实验过程持续十周,保证每周进行一次,共进行十次,每次时间维持在一个半小时。将活动地点定为学校的心理辅导室,在干预过程中所涉及到的内容包括:一是与学生之间建立安全感。主要是利用游戏形式,使成员可以做出自我介绍,随后帮助大家相互的了解与认识;讲解团体干预的内容、目标、性质等,帮助大家对于萨提亚模式建立初步了解,并且明确实验目标;二是相互之间分享感受,使成员之间能够了解自己家庭当中的三角关系,保证成员互相熟悉,懂得自己所在家庭当前面临的问题,并且提出改变需要;三是将家谱图画出来,用于了解萨提亚模式当中的沟通姿态,将三人作为一个小组,互相体验使用不同沟通方式后产生的感受,并且了解每个家庭生存状态;四是做出家庭雕塑,了解亲子之间表达方式,体验使用不同沟通姿态后,对于家庭成员所带来的影响,并且引导其他成员可以将自己的感受完整地表达出来,了解全新的互动模式;五是保证沟通一致性,为了改善沟通姿态问题,需要处理好自身所出现的问题,采用有效的引导方式,帮助成员将自己的感受真实的表达出来,并且形成一致性沟通方式;六是重塑家庭关系,协调家庭不同成员之间的互动模式,使其改变原有的沟通方式,帮助其更好的认识家庭与自我之间的关系,提高责任感、价值感,并且将家庭规则转变成日后的行动指南;七是主动了解自己,在与自身接触过程中,兼顾情景、他人、自我,并且学会接纳自己;八是与团体告别,要求家庭成员相互接纳、相互理解、相互包容,利用所学知识,对自身的感受进行巩固,并且达到内外一致、身心整合的效果。

3 结果分析与讨论

3.1 比较对照组与实验组在家庭环境量表当中各个因子分情况

3.1.1 干预前

对照组与实验组在家庭量表中,因为相关因子并没有显著差异,因此就说明这两组家庭的情况,在开展实验之前,处于基本相同水平,因此可以继续对比后续实验结果。

3.1.2 干预后家庭量表分析

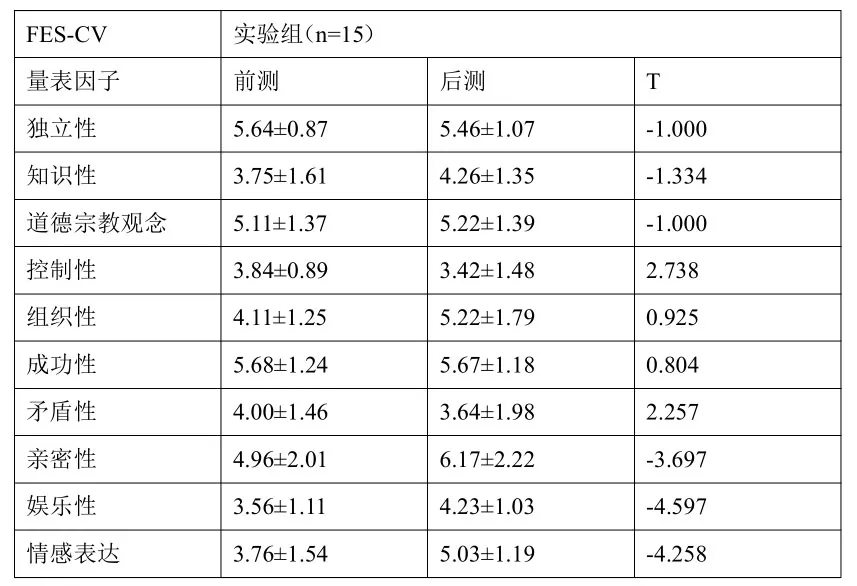

在对实验组进行干预之后,其在控制性、组织性、亲密度、成功性、矛盾性方面都出现明显变化,但是在独立性、知识性、道德宗教观没有发生明显改变。

表2:干预后结果分析

3.1.3 比较对照组干预前后家庭量表各项指标

对照组在娱乐性、知识性、成功性、组织性、独立性、矛盾性、控制性、矛盾性、情感表达、道德宗教观都没发生较大变化。

表3:对照组干预前后变化

3.1.4 比较干预后实验组及对照组所发生的变化

通过对比后笔者发现对照组与实验组在知识维度、道德宗教观、控制性、知识性没有显著差异,而其他几方面有着明显的变化,这就说明实验干预能够对实验组起到一定作用。

表4:对照组与实验组检验结果

3.2 讨论

对上述四个表的内容进行分析后,笔者发现在本次团体心理辅导中将干预方式加入其中,已经取得显著效果。通过对对照组、实验组进行干预后,比较其中各项数据能够看到实验组的学生在控制性、组织性、成功性、矛盾性、亲密性、娱乐性、情感表达方面有着明显变化。虽然在独立性、知识性、道德宗教观没有显著变化,但其他各项数据的变化已足以说明实践干预的效果。

4 结束语

综上所述,在本次研究中笔者利用萨提亚模式来帮助学生改变原有的家庭环境,能有效降低亲子冲突,并且保证学生心理更加健康。