高速铁路对城市可达性及其时空格局影响研究

2020-11-25张玉婷王久梗

张玉婷,韩 燕,2,王久梗

(1. 兰州交通大学 经济管理学院,兰州 730070;2. 中国科学院 地理科学与资源研究所 经济地理与区域发展研究室, 北京 100101;3. 兰州交通大学 甘肃省物流与信息技术研究院,兰州 730070)

高速铁路是一种新兴的运输方式,具有运输能力较强、在一定运距范围内送达速度快、时间差错小、安全性高、环境污染小等优势[1].自2008年8月1日中国第一条350公里/小时的高速铁路开通运营以来,高速铁路在中国大陆迅猛发展.学者们研究认为高铁可达性对出行便利程度改变的衡量,可较好反映高速铁路投资的收益[2-3].

可达性是评价交通网络的一项有效的综合性指标,由Hansen[4]在1959年首次提出.可达性是指依靠交通设施在一定时间到达某地点的能力,其高低由人的移动能力、可移动的机会以及移动的便利程度等决定[5].金凤君、王姣娥[6-7]等总结了我国铁路网络发展过程并主要以时间指标探讨了客运网络系统的演进,从而分析其可达性空间格局演化进程;姜博[8]等认为高铁对城市的影响有规律可循,即节点交通可达性的影响带来空间效应,从而对城市与区域的经济产生影响,继而影响空间组织结构.冯长春[9]等以省际为地域划分,研究高铁可达性发现高铁运营使省际可达性均衡化,可达性变化幅度在空间上呈中间凹四周高的“碗形”特点,位于客运铁路网络中心附近的省份可达性变化幅度较小,外围地区变化幅度较大.胡天军[10]等指出京沪高铁的开通有助于促进沿线地区经济发展;曹小曙[11]等分析高铁的开通建设对关中平原城市群核心区域关中天水经济区交通可达性变化的影响.贺剑锋[12]认为高铁可以显著改善城市的外部可达性环境,但这种获益的地区分布并不均匀,其中大城市和小城市的改善要明显高于中等城市.

目前我国学者大多建立较为单一的指标用以评价铁路网络单时间点的可达性,但多指标的综合研究以及多时间节点的研究日益受到重视[13].铁路运输依赖铁路运输组织,故节点在铁路客运网络中的可达性水平除受线路发展、节点区位影响外,在很大程度上还与铁路客运组织有关,单一指标分析在铁路可达型研究中具有局限性[14].且近年来高速铁路飞速发展,选取不同时间截面对铁路可达性进行对比研究更具实际意义.基于此类分析较少,本文计算2014-2019年中国高铁快速发展阶段铁路可达性的多指标评价与分析,能够较为全面地体现近年来我国铁路客运网络的可达性变化.

1 数据来源与研究方法

1.1 研究对象

以铁路客运网络为研究对象,选取各省级行政单元行政中心城市(不包括台湾省和香港、澳门特别行政区)作为研究节点,共计31个;客运列车各项数据来源于《铁路列车时刻表》及中国铁路12306官网,数据更新日期为2019.04.20.人口、经济社会指标数据来源于《中国城市统计年鉴》.

根据高铁的定义,本文中的高速列车包括G高铁、D动车、C城际,其他归为普通列车.城市间列车运行时间选取运行时间最短班次的耗时(无直达列车时选取耗时最短的中转车辆且考虑中转候车时间).对于未开通高铁的节点城市,从开通的普通列车中,提取运行时间最短者计入.

1.2 可达性指标

1.2.1 最短时间距离

最短时间距离为某一节点到另一节点的最短列车运行时间,是最为直观衡量可达性的指标之一.采用某一节点与网络中其他所有节点间最短时间距离之和来测度该节点的可达性.其计算公式如下:

Ti=∑jTij,

(1)

(2)

1.2.2 平均加权旅行时间

可达性水平同时受旅客移动机会、移动能力和移动意愿影响.旅客的移动意愿往往与城市经济社会发展水平密切相关,因此区域可达性除受空间区位条件和交通基础设施限制外,更与地区经济社会发展水平息息相关[15].故在综合考虑铁路网络最短时间线路以及节点城市对人们移动意愿的影响程度的基础上,采用加权平均旅行时间指标来评价区域可达性水平.其表达式为

(3)

(4)

式(3)中:Ai为节点城市i的加权平均旅行时间,单位为h,当Ai值越小时,表示该节点的可达性越好;Tij为节点i与节点j间最短旅行时间距离;Pj为节点城市j的质量指标,表示该经济中心对周围城市的辐射力和吸引力,借鉴相关研究[15],本文采用GDP总量和常住人口对其进行测度.

1.2.3 连接性

将连接性定义为某一节点与网络中其他节点间可直达节点总数,其值越高,表明与该节点有直达联系的节点越多,出行越为便捷,可达性也越好.计算公式如下:

Ci=∑jCij.

(5)

式(5)中,Ci为节点i的连接性,其中Cij为节点间是否有直达列车的判断变量,若有直达列车则其值为1,反之则为0.

2 可达性指标结果与分析

2.1 最短时间距离

最短时间距离可较直观衡量可达性.将从中国铁路网获得的数据带入公式(1)、(2),分别求得2014、2019年各节点最短时间距离见表1.2014和2019年各节点最短时间距离均值分别为827 h和529 h,标准差分别为3.39和2.55,变异系数分别为0.409 9和0.482 6.最短时间距离均值缩短36%,节点间绝对差距也在缩小,但是相对差异却呈现增长趋势.由2019年数据得,郑州为时间距离最短的节点,其值仅为264 h.北京作为首都,加之其位于我国版图偏中部位置,其最短时间距离为278 h居于第二.济南、武汉该指标也小于300 h.该指标介于300 h~400 h的城市也多达9个,均为中东部一二线城市.最短时间距离较大的节点位于我国铁路网络的边缘地区,其中拉萨是最短旅行时间最大的节点,其值达到了1 305.62 h,为郑州(最短节点)的3.86倍.位于倒数第二、三位的节点城市分别是乌鲁木齐与海口,其值分别为1 153.47 h与1 019.87 h,两者与拉萨差距较为明显.这也可看出,我国西部、西南部地区由于自然条件较恶劣,同时经济欠发达,故铁路线路技术等级较低.

为进一步分析各节点最短时间距离缩短程度,由表1数据做折线图分析见图1,与2014年数据计算出的最短时间距离对比可得,31个节点2019年最短时间距离均有所减少,其中福州最短时间距离缩短56%,提升幅度最大.提升幅度最小的节点拉萨,其最短时间距离也缩短了17%.同时,变化幅度较小的节点还有北京、武汉、上海等,这些节点无论在2014年还是2019年,均排在31个节点前位;变化幅度较大的几个节点为南宁、昆明、西宁、贵阳等,这些节点都排在中后位置.由此得出,最短时间距离较小的节点所在城市,其周边铁路建设已经较为完善,故其提高空间有限,仅有小幅度提高,但最短时间距离较大的城市发展空间大,可提高性较强,预计在未来5年内其仍有大幅度提高.

表1 2014年、2019年中国铁路客运网络各节点城市最短时间距离(100 h)Tab.1 Nodes′ temporal distance in Chinese railway passenger network (100 h) in 2014 and 2019

高速铁路开通前后各节点最短时间距离空间变化分析如图2所示.2014年最短时间距离短(<400 h)的节点较少,仅有北京、武汉、郑州四个节点.中部地区最短时间距离值最小,可达性较高,东部地区紧跟其后.东北部地区相较于中、东部地区其值较大,处于第二阶梯,西部地区由于地处偏远,线路普遍较长,该指标值相对较高,可达性较低.2019年整体空间格局改变较大,最短时间距离较小节点数量明显增加,全国各节点最短时间距离的差异在缩小,但两极分化现象依旧存在.形成了以长三角、京津冀、珠三角等城市群地区为核心的集中连片群,西部、东北地区情况也明显好转.

总体上,各节点的最短时间距离呈现中心—外围格局.以郑州、武汉为中心,各节点的最短时间距离向周边逐渐增加,其可达性也随之降低.同时由这些节点向外延伸,从中心到外围最短时间距离的增加也具有明显的特点.在南北方向上,沿郑州至北京方向,等值面向外凸出;东西方向上,向西沿郑州向成都,向东沿武汉至上海等值面也外凸明显,其最短时间距离增加速度低于其他方向.从郑州至呼和浩特方向,等值面呈现内凹趋势,说明最短时间距离由中心向外围增高的速度高于其他方向,产生异性衰减.这也说明个别城市铁路干线技术等级高,这些节点也在我国铁路路网系统中有着更为突出的作用.我国中东部京沪线、京广线及东北地区京哈线等线路技术等级较高,在行车速度上形成明显优势.

2.2 平均加权旅行时间

城市吸引力的大小浸到该城市社会经济发展水平影响,同时该区域的交通发展水平也对其产生显著影响.在最短时间距离基础上,将各节点的GDP、常住人口和带入公式(3)、(4)中,计算得到结果并整理见表2.2019年各节点平均加权旅行时间较2014年值均有不同幅度缩短,其均值分别为22.18 h和14.15 h,5年间降低36%.标准差分别为11.77和9.46,变异系数分别为0.530 7和0.668 4.这表明伴随经济发展与铁路高速化进程,各节点可达性水平绝对差距逐渐缩小,而相对差距的增加伴随的仍是较明显的空间两极化现象.

表2 2014年、2019年中国铁路客运网络各节点平均加权旅行时间(h)Tab.2 Nodes′ weighted travel time in Chinese railway passenger network (h) in 2014 and 2019

为进一步分析各节点指标情况,由表2数据做折线图分析见图3.与2014年数据计算出的平均加权旅行时间对比可得,31个节点2019年指标值均有所减少,其中福州平均加权旅行时间缩短59%,提升幅度最大.提升幅度最小的节点拉萨,其值缩短幅度为13%,仅为福州的四分之一.变化幅度较小的节点还有乌鲁木齐、哈尔滨、呼和浩特、长春等,缩短幅度均不超过20%.这些节点不仅变化幅度不大,且2014年、2019年排名均较靠后,这些经济欠发达地区在中国铁路网络中处于边缘位置,且与其他节点之间的距离较远,导致其加权平均旅行时间指标较大.

根据表2所得数据,做高速铁路开通前后各节点平均加权旅行时间空间变化分析如图4所示.总体上,2014年、2019年各节点的最短时间距离均呈现中心—外围格局,以郑州、武汉、南京为中心,由该区域呈环状向外推 , 各节点指标值逐渐增大,可达性水平逐渐降低.2019年较2014年各节点平均旅行时间虽然都有所减少,但是空间两极化现象愈发严重.其中西北、西南地区平均加权旅行时间缩短幅度大,但是中部、东部及西部地区拉萨、乌鲁木齐两节点可达性变化不大.一方面,这些线路沿线城市经济较为发达,在铁路客运组织中也占据明显优势.另一方面,伴随着铁路高速化进程带来的最短时间距离缩短,兰西城市群、成渝双城经济圈的落成及发展带来的经济效应,受通车时间及城市质量影响的平均加权旅行时间指标,其变化更具特点.

2.3 连接性

连接性指标主要测度节点铁路出行的便利性和可直达性,可较好体现节点在铁路网络中的相对地位.该指标受节点在客运网络中的区位影响较大,处于铁路主干线且位于区域中心的节点必将提升其可达性水平,反之亦然[13].根据节点与节点间是否可直达通车,由公式(5)统计数据得出2014年、2019年各节点连接性指标见表3.

表3 2014年、2019年中国铁路客运网络各节点连接性(个)Tab.3 Nodes′ connectivity in Chinese railway passenger network in 2014 and 2019

2014和2019年各节点可直达连接数均值分别为24.5和26.1,标准差分别为4.99和3.89,变异系数分别为0.20和0.14.连接性提高的同时,各节点间连接性的绝对差距也在缩小,相对差距也缩小了30%,改善了空间极化现象.

为进一步对比各节点连接性情况并分析其提高程度,由表3所得数据做出图5.从2014年至2019年5年间,许多节点的连接性大幅提高,其中南宁增长幅度最大为60%,由原来的15个变为24个,步入前列.提高幅度高于20%的节点有7个,这些节点多位于我国西部、东北地区版块,在2014年排名均靠后,其可提升性较强.5年间连接性无变化的节点多达11个,其均为我国中部及东部经济发达的省市、城市群、经济圈的中心城市,且位于各高铁线路“主骨架”上.2014年底,我国已具有世界先进水平的高速铁路,形成比较完善的高铁技术体系,故5年间这些节点的连接性指标无变动.其余大多数节点的连接性也有提升.值得一提的是,在考察的所有节点中,相比最短时间距离及平均加权旅行时间均有所减少的情况,部分城市的连接性不增反降.分别是海口(由15个降为14个)、西安(由30个降为29个)、太原(由26个降为25个)、石家庄(由30个降为29个),出现这种情况是由于铁路部门综合考虑客流量、行车时间等因素,取消部分列车车次或更改部分列车线路及停靠站点所导致的,这也是铁路系统完善的一种合理现象.

高速铁路开通前后各节点连接性空间变化分析如图6所示.总体而言,版图中心地区优于边缘地区,中东部地区优于西部及东北地区,但空间格局特征并不明显.2014年底,在长三角、中原城市群、珠三角、等城市群,高铁已经连片成网,截止2019年底,我国中部、东部、西部、东北地区也已实现高铁互联互通.2019年在所有节点中均可直达剩余节点的有6个,分别为北京、上海、长沙、广州、武汉与郑州,数值为30.而2014年该指标下节点仅有三个,数量的提升较为明显.其中北京作为首都、上海和广州作为重要经济中心,在客运组织中占地位突出,三者可与网络中其余所有节点直达连接.郑州为我国版图中心,长沙、武汉作为我国大型枢纽城市,也均与其他节点城市开通直达列车.成都和兰州位于我国版图较偏地区,虽然其时间距离指标数值较高,但由于其分别是西南、西北地区枢纽中心城市,故其连接性也较好.南京和杭州连接性较好则与其分别处于上海对外联系的两条主干线路上有关,同时其经济发达也有一定助力.连接性较差的节点主要分布于铁路网络的边缘,包括哈尔滨、南宁、福州、银川、西宁、海口及拉萨等7个节点,连接数均小于25.而最低的海口及拉萨,该指标仅为13,还不足郑州的二分之一.

3 可达性多指标对比

不同指标从不同层面体现了各节点可达性水平及空间格局特征,为便于对多个指标进行横向交叉对比,计算各指标可达性系数进行分析,公式如下:

(6)

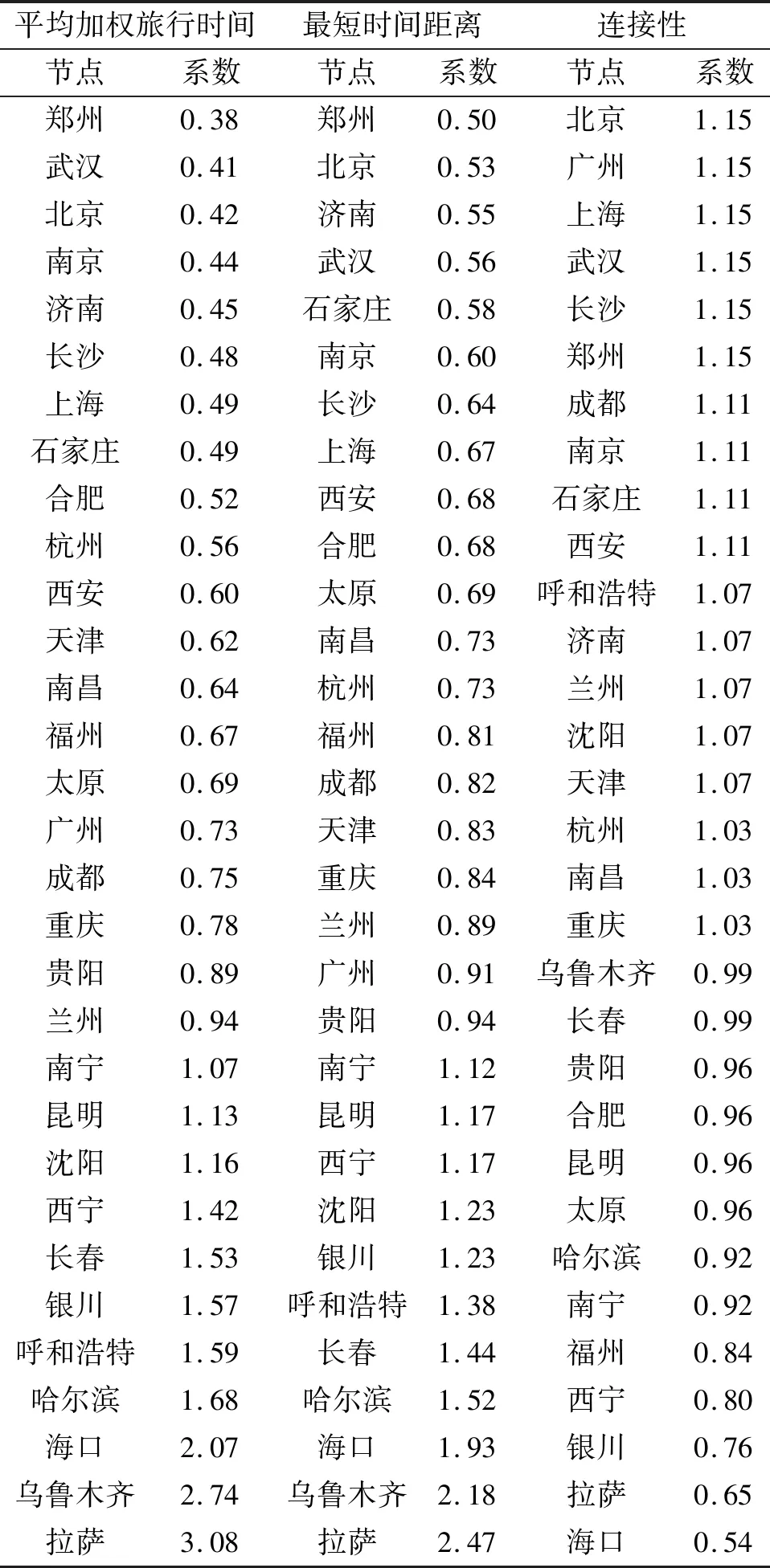

根据式(6)计算出2019年我国铁路网络各节点三项指标的可达性系数见表4.表中各项指标可达性系数都按节点可达性从高到低排序,可以看出不同指标下各节点排名水平变动较大,可达性水平也各有差异.例如广州,由于其处于铁路网络骨干线路重要节点,且经济地位突出,其连接性排名第一(并列),但由于其地理位置位于我国版图边缘,其平均加权旅行时间及最短时间距离分别位于第十六与第十九,呼和浩特、成都等节点与其特点相同.虽然各项指标分别都受多项因素影响,但对于不同指标,关键影响因素也不同.对于连接性指标,对其影响较大的主要是铁路客运网络因素,越处在铁路干线、越是地区枢纽型节点的连接性就越好,例如地处西北的兰州、成都等节点.受地理位置影响最大的指标为最短时间距离,越处于版图中央的节点,该指标越优,同时其空间分布呈现中心——外围趋势,且向外衰减时带有明显方向性,一些政治、经济地位突出节点占优势.平均加权旅行时间在最短时间距离的基础上,附带了节点的经济发展权重,更加全面地考虑了当地社会经济水平对人们移动意愿的影响.

表4 2019年中国铁路客运网络各节点可达性系数Tab.4 Nodes′ accessibility coefficient in Chinese railway passenger network in 2019

4 结论

借助平均加权旅行时间、最短时间距离和连接性对2014年、2019年两个时间点我国31个节点城市可达性进行多指标测度研究,较为全面的反映多种因素对铁路客运可达性的影响,并对其时空格局特征进行了探讨.

1) 高速铁路网络建设显著提高我国各省会节点可达性,使得其两极化效应减弱并促进其分布的均衡化.伴随我国铁路网络建设快速发展,非高速铁路城市和边缘城市的可达性大幅度提高,与核心城市差距逐渐减小.但由于时空收敛产生的非均衡效应,各节点可达性水平提升幅度存在差异,进一步扩延了其中心—外围不均衡格局.高铁带来的时空收敛只是铁路高速化的表面形象,随之带来的区域空间经济结构转变,区域产业结构的转移及转化更具层次意义.同时对比连接数发现,部分中边缘地区中心节点的连接性优于中部地区部分节点,体现其作为区域性枢纽城市与功能性枢纽城市的差异.

2) 时间上,2014-2019年,各节点平均加权旅行时间及最短时间距离均大幅缩短,排名靠前的节点,其周边铁路建设已经较为完善,可提高幅度较小,排名靠后的节点发展空间大,可达性提高程度较大,且预计在未来5年内其仍有大幅度提高.连接性指标大部分节点持续上升,但由于铁路客运组织的特殊性及中心城市的带动,个别外围节点城市连接性指标有所下降.

3) 空间上,可达性各项指标呈现不同特征:最短时间距离与平均加权旅行时间指标整体均呈现中心—外围圈层结构,可达性水平由内向外沿不同方向按不同速度逐渐降低.2014年仅东部地区可达性较优,2019年西南地区可达性大幅提高,同时中部、东部地区两指标也均有所下降,两极化现象进一步缩小;连接性指标受铁路客运组织影响较大,中东部地区优于西部地区,中心地区优于边缘地区,呈现多中心分布格局.铁路高速化提升大幅度扩大了区域性枢纽中心城市的辐射范围,处在区域、经济圈、城市群中心的城市以及位于铁路骨干线上的节点城市,其连接性越优,同时伴随高速铁路建设进程的加快,各大城市圈、经济圈的重叠范围也日益增大.