从考古学文化看中原昆吾国人西迁哈密之可能

2020-11-13李麦产

李麦产

(河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心,河南 开封 475001)

若干历史文献记载,在公元前1600年的中原地区,当商汤攻灭夏桀,商王朝取代夏王朝的时候,曾发生一起昆吾国(族)人因失败而散逸的事件,而他们最后到了今天的新疆哈密地区。

关于战事的进展情况,大致还是比较清晰的。《史记·殷本纪》曰:“当是时,夏桀为虐政淫荒,而诸侯昆吾氏为乱。汤乃兴师率诸侯,伊尹从汤,汤自把钺以伐昆吾。”[1]《竹书纪年》说:“〔帝癸(桀)〕二十八年,昆吾氏伐商。商会诸侯于景亳。遂征韦,商师取韦,遂征顾……二十九年,商师取顾……三十年……商师征昆吾……三十一年,商自陑征夏邑。克昆吾……夏师败绩,桀出奔。”[2]

昆吾国是夏王朝三个重要的诸侯国之一,其地望与另外两个诸侯国(顾与室韦)基本可认定在今河南省的中部,且距离夏王朝中后期的都城——今之河洛盆地的偃师二里头不远。甚至有学者结合考古材料认为,顾、室韦、昆吾位于今郑州地区,分别在荥阳大师姑、郑州市区、新郑望京楼[3]。

文献述及在商汤发动翦灭夏桀战争的前段,首先向顾、室韦及昆吾等进攻。《诗·商颂·长发》云:“韦顾既伐,昆吾夏桀。”其意今译为:“诛韦灭顾扫敌寇,昆吾夏桀也不留。”[4]昆吾、室韦、顾作为夏王朝的拱卫者与盟友,它们处在西方的夏王朝与东方的商部族之间,是捍卫夏桀的一道安全屏障。当商汤从今天的河南商丘整体上挥师西进的时候,首当其冲的必定是顾、昆吾与室韦这三个夏王朝的与国。对于商汤来说,只有成功消灭了夏王朝的同盟者,才能有效打击夏王朝的抵抗力量,并在最后征伐时集中资源、倾力一战,从而彻底打败即使已经全面败阵却还拥有相当实力的夏桀。因此,到鸣条一役,夏朝因桀被逐而亡,也是历史大势的自然转向。

然而,夏王朝灭亡后,作为其支持者的昆吾人去向如何?有专家指出,昆吾人曾辗转经过陕西、山西等地方而西迁[5]。哈密相继曾称昆莫、昆吾、伊吾庐、伊吾等,其早期得名于夏商更替之时的昆吾人迁入,与昆吾人有关。

那么,昆吾人真的曾来到哈密,与这块边地有牵连吗?这的确值得关注和探究。

一、昆吾人西迁概况

强行突起而非循序渐变的王朝更替或先后取代,在进击和防守的搏杀之中,必然会伴随由激烈的军事行动与巨大的政治嬗变而带动的人群的空间迁移——这又主要表现为被取代王朝的统治者或权力秉持者无奈地远遁其曾经的根基之地。由于商军的强大与商汤顺利消灭夏桀,昆吾人以及其他与商军为敌的人群便四处逃散,并在这个历史过渡阶段完成其寻找新的安身立命场所或空间的任务。譬如,有的部族往南方逃散、迁徙,从而成为当今某些华南地区少数民族的来源。

那么,在夏桀被商汤攻灭的时候,先之而亡的中原昆吾国的人们——应当主要是作为其上层统治者群体的那一部分——去了哪里?历史文献曾记载夏桀奔逃至南巢的结果或结局,而没有具体述及昆吾人在战场失利后的去向。应该说,历史文献如此这样一种关注并传递重要、关键信息的记录方式是恰当的,也符合一般的规律——夏桀失败并逃亡的重要性与影响力毕竟要大于作为夏王朝与国的昆吾人的历史存在,从而更值得、更需要予以记载或记忆。

虽然史书在昆吾人逃离中原腹心之地以后的出路上曾经笔迹漫洇,但也不是不可追踪、考辨。相关文献透露,遭受商汤师旅攻打与迫击的昆吾人有到达今天新疆哈密者。应该说,并不是当时所有的昆吾人在这个过程中都会辗转迁徙到那里,但即使是其中一部分昆吾人到达今之哈密地区,也是人口迁移、文化交流、历史演变等方面的一条关键线索与重要事件。联系这个事件,再结合商汤的师旅率先自东向西发动攻击,昆吾与顾、室韦先于夏桀而被击垮,在此之后昆吾人就溃散而逃,直至落脚于遥远的哈密,我们大致能够推测与想象到:当年,昆吾人从中原逃出时,最可能是顺着商军的剑指兵锋,也自东向西而去。倘若此论成立,则昆吾人最大可能是经过关中地区、河西走廊,因为这条通道基本是联系中原与哈密的直线,空间距离最短,纵横跨越起来最省力,也最容易快速、高效地脱离商军与商王朝的影响与掌控。

当昆吾在夏桀之前受到商汤的进攻时,其人员与力量最有可能是在边抵抗、边撤退的状态下向西而去,而作为夏王朝的拱卫者与亲密盟友,却又不可能在还未后撤到夏王都(即偃师二里头)就像夏桀那样逃往南巢的。昆吾人应该是在西撤到夏王都所在的河洛地区,当夏桀的主力部队也被商军击垮、夏桀被商汤逐放南巢的前后而继续向西前行,并经过关中地区、穿越河西走廊直到今天的哈密地区。

3600多年前,昆吾人从中原的祖根之地,到达今天的哈密,路途漫漫,必定经历艰难险阻,而且两地直线距离在2500公里以上,依据古代的长度单位来称量和称谓,确是相隔万水千山,彼此遥望达到千万里。因此有人怀疑数千年前发生的昆吾人大距离、广空域迁徙事件的真实性。

其实,昆吾人西迁哈密这一事件,不仅有一定的文献记载,而且从中原、关中、甘肃、青海与哈密等地区的若干考古学文化(主要是史前的考古学文化)各自的文化内涵,以及它们彼此之间在一定时空条件下所发生的相互交流与影响等情况,皆可佐证昆吾人西迁哈密的条件是具备的,而且有若干史事与考古发现也能够证明昆吾人应当自东而来,从而在早期开发了哈密。

二、甘青及中原等地区相关考古学文化

依据文献的记载,中原昆吾国人西迁新疆哈密的事件发生于约公元前1600年,不过参酌作为群体的迁徙通常要比个体行动迟缓、滞后许多的情形,中原昆吾人到达目的地应当是在公元前1600年之后的一个合理时段内。因此,去找寻那些能够证明昆吾人经过河西走廊而迁入哈密的行为线索或痕迹,只能向公元前1600年适当靠后一些的时间里的河西走廊范围内外的相关考古学文化中去努力找寻。如果在这个时间段及以前的一定时期,那些与从中原地区的河洛盆地出发、继而穿过关中地区与河西走廊而到达哈密的昆吾国人的行动契合的地域范围的所有考古学文化,倘若它们彼此之间有相同或相近的文化因素,发生过不同方向与形式的相互借鉴与交流,直接或间接地产生过联系,从而组织起来一条东西两端能够相通的交往渠道,那么就可以说,当年中原昆吾人西迁哈密不但是有文字记载的,而且也是存在事实基础或历史条件的。

依照这样一种研究思路或证明设想,大致应该把甘肃与青海地区的符合时间段要求的考古学文化列为重点分析对象,同时还要兼顾河西走廊的两端即哈密地区的考古学文化以及包括关中地区在内的中原地区的考古学文化等。甘青地区的相关考古学文化大约有马家窑文化、齐家文化、四坝文化等。哈密地区的史前文化主要是天山北路文化、焉不拉克文化。中原地区的文化是二里头文化。其他相关的还有客省庄二期文化、安德洛诺沃文化等。

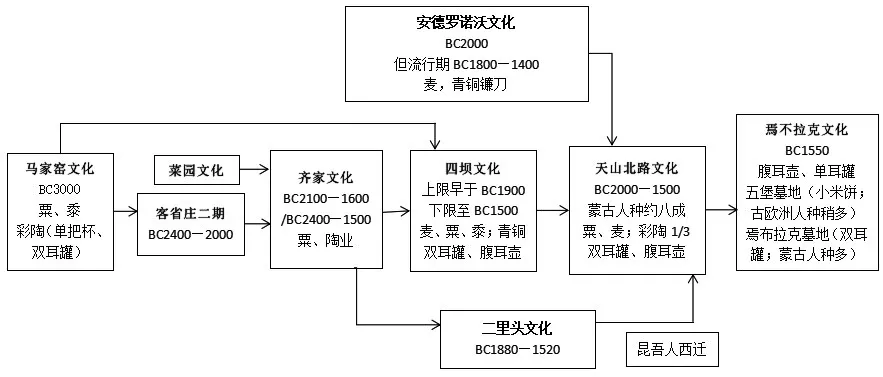

从甘青地区及其东西两端若干考古学文化的递次交流关系来看(见图1),中原昆吾人早期入哈确实有着坚实的考古学文化基础。

(一)马家窑文化

马家窑文化是中原地区的仰韶文化向西发展的一种结果,它主要分布在甘肃的陇西平原,其范围东起陇东山地,西至西河走廊与青海东部,北到甘肃北部与宁夏南部,南抵甘南高原与陇南山地[6]。在时间范围上,该考古学文化距今约5000至4000年[7]281。

图1 若干考古学文化关系略图(单向度)

存在时间较长、分布较广泛的马家窑文化有马家窑、半山、马厂等类型。其中马厂类型的年代约为公元前2350年至公元前2050年。马厂类型晚期(即夏代初年或以前),一部分居民带着彩陶技术而西进到今新疆哈密,并定居于天山北路[8]47,这说明,或许比昆吾人西迁哈密还早些的时候,甘青地区乃至中原的文化因素已经直接或间接地进入到今哈密地区,人员也一并到了那里,这自然会为夏商之际昆吾人的到来准备了条件,就这点而言,昆吾人辗转到达哈密是有原因的:在他们之前,中原地区的人们及其文化已经能够借助甘青地区与河西走廊的通道而向西看、向西行了。

另外,马家窑文化的人们种植粟、黍等旱地作物,而且他们的彩陶制作业在仰韶文化彩陶衰落之后,不仅又延续了几百年,还达到了非常高的发展水平,甚至以其丰富多样的器型图案以及色彩的变化而享有盛名。马厂类型彩陶可谓是马家窑文化彩陶发展状况的代表,典型器如双耳罐、单把筒形杯等。

(二)齐家文化

齐家文化是黄河上游地区一支较重要的考古学文化,齐家文化的时间范围始于公元前3千纪的后半叶,而该文化的下限则已经进入夏纪年[9]。其重要性不仅表现在其文化内涵的丰富性、分布与覆盖区域的广泛性、时间上也较早,更在于它犹如时段上稍微滞后一点、位于其西侧却又毗邻它及哈密地区相关考古学文化的四坝文化那样,在实现中原、关中、甘青地区的相关考古学文化向西运动的过程中,曾发挥了给养或通道作用。

齐家文化的形成比较早,融合了一定数量的地方文化。大约公元前2400至公元前2200年的时候,客省庄二期文化继承了马家窑文化(其实是以彩陶鼎盛见长的半山类型)的内核,向西推进到陇东南,同甘青地区偏东北方向的菜园文化融合,最终形成齐家文化。而齐家文化早期还吸收了属于狭义的北方地区的老虎山文化的某些因素——诸如带耳小斝与矮体釜形斝及矮体釜形斝式鬲等陶器,以及庙底沟二期晚段、晋南陶寺文化中的玉(石)器因素,这些文化因素皆有别于客省庄二期的文化特征。因此,从老虎山文化、陶寺文化、庙底沟二期晚段等文化因素能够越过关中而直达陇东南的历史情况来判断,有可能在此时期另外还存在一条“陕北—陇东”的通道,从而确保了彼此文化的流动或交流借鉴等[10]60-65,也就意味着中原文化除借助关中地区西行扩散之外,还有一条先北上,继而再西去的渠道,这也与谭其骧主编的历史图册中所标注的应当是在齐家文化形成期之前就已经存在的史前文化分布情况相一致[11]。

在空间范围上,齐家文化在渭河流域、大夏河、洮河流域、湟水流域和河西走廊地区的一定区域内皆有分布[12]。总体上,齐家文化的分布区域与在它之前的马家窑文化多有重合[13]。依据发掘报告可知,时间范围自公元前2400年至公元前1500年(另有说是公元前2100年至公元前1600年)的齐家文化,不仅有比较发达的制陶业,还种植粟并以之作为主要食物[14],具有东方农业文明的特征。

另外,其他研究成果还说明,齐家文化不仅曾与客省庄二期文化西进关系密切,还间接受到中亚文化的影响。当齐家文化扩大自身的影响或辐射范围时,就能把不同的考古学文化区域联结起来,甚至还促成了二里头文化的诞生——只是二里头文化被理解为是晚期夏文化而已[10]60-65。

(三)四坝文化

四坝文化是我国西北地区的一支青铜文化,因1948年首次发现于甘肃山丹县的四坝滩而得名,这支文化基本位于甘肃河西走廊的中西部,但在河西走廊的东部偏西等区域也有遗存。

依据对四坝文化遗址所进行的多个测年数据可知,四坝文化的上限不晚于公元前1885年,下限不早于公元前1550年,综合而言,四坝文化存在的时间段当处于公元前2000年至公元前1500年间[15]。譬如对酒泉干骨崖遗址中的简易葬具材料进行碳十四测年,树轮校正后的年代是公元前1850年至公元前1600年,相当于中原地区的夏代到夏商之际;对玉门火烧沟遗址的木炭或木棒进行测年,可知该处遗址的延续时间为公元前2000年至公元前1800年[16]。而对于四坝文化年代范围的上限,也有的认为约是公元前1900年[7]272。

相对于齐家文化,四坝文化中的铜器呈现较普及的态势,数量上增多了,不过主要是小件、饰物和武器。就文化的渊源来说,四坝文化是甘青地区马家窑文化中的马厂类型进一步西扩后本土化的产物,同时也受到了齐家文化的影响[17]。

四坝文化虽为一支青铜文化,却包涵有大量的彩陶内容。典型陶器如腹耳壶、单耳罐、双大耳罐等。从四坝文化彩陶的器型、纹饰等方面来看,其彩陶来自齐家文化,并扩散到哈密地区的天山北路文化。

经对四坝文化遗址进行考古发掘以及相关科学检测,可知四坝文化时期的主要经济形态是农业,农作物种类有麦类,也有粟黍类。

四坝文化一般被认为是属于羌人的西部支系的文化。这应该是具有一定道理和史实基础的认识。有学者指出,羌人原居甘青地区,与华夏族实则同源异流,早期曾有以炎帝姜姓、治水英雄大禹等为代表的羌人,向东迁移,进入中原,建立功业,融入华夏[18]。羌人不仅参与了早期华夏族的形成与塑造,甚至还直接以某种特定的方式建立了中国历史上第一个世袭的王朝——夏,这种可能性在殷商时代的甲骨文材料里面也有着曲折、隐晦的体现。

殷商甲骨卜辞里面有大量的关于祭祀中牺牲用羌(即杀俘献祭)乃至伐羌等的记载。从中可知商人对羌人的仇视、羌人人数的众多和力量的强大,以及羌人的不屈不挠。羌、商之间为何长期水火不容?比较合理的逻辑与解释应该是,羌人曾参与了早期的华夏族形成及中华国家肇始。商人推翻夏王朝的统治时,尽管进入中原的羌人早已脱戎入夏,但鉴于其所独有或分享的王权被取代的原因,商王及其臣僚以及整个商人群体仍然要对羌人穷追穷打。这样看来,夺得政权、建立商王朝之后的商人对羌人的不依不饶,应该是对夏桀之后裔保持警惕的表现。

倘若四坝文化果真是属于某支羌人的文化,在夏末商初之际西迁、经历河西走廊并到达哈密的昆吾人在他们的旅途上,必定会获得一定的便利或帮助——他们作为夏王朝的与国、盟友,与羌人具有非常密切的关系,四坝文化的人们不仅会积极推动昆吾人西迁,甚至还存在跟随其同行的可能。

(四)二里头文化

二里头文化可谓是中国考古事业中一支具有重大或全面影响,至今还在持续深入研究与讨论的考古学文化兼历史文化。虽然围绕二里头文化乃至夏文化、夏王朝与早期文明与国家的形成等课题的争论不断,但仍然可以说明,二里头文化是主要分布在晋南、豫西这样的古代中原地区的一种文化。二里头文化的年代范围在公元前1880年至公元前1520年[19]。尽管二里头文化不完全等于夏文化——无论认为二里头文化是夏文化的晚期还是中期之后的夏文化,但二里头文化在整体上应属于夏文化还是成立的[20]。关于二里头文化的性质,有学者即认为是夏中晚期,而夏代早期文化以登封王城岗为代表的河南龙山文化,后羿代夏时期的文化则是新密新砦期,少康中兴到商汤灭夏桀,是以二里头为都城[21-22]。

作为夏王朝盟友和诸侯的中原昆吾国人,自身应该带有强烈的夏文化痕迹与特征。既然二里头文化是夏文化中期或晚期的部分,那么昆吾人也曾长期浸淫在二里头文化之中,其人群或许与夏桀王族等禹、姜之后有别,但在文化上当属同一体系。所以,昆吾人西迁史实的澄清、揭露或还原,应该与二里头文化及其西向与若干考古学文化的交流有关系——而实际上也能够发现,二里头文化确与某些位于甘青地区等地方的考古学文化有交流。

商族集团取代夏桀,建立商王朝,引起了中国历史上首次因改朝换代而出现某些部族或人群的大迁移与大流动。其中就有从古代中原地区南迁者。对二里头遗址所出人骨材料进行检验分析,可知其与现代华南的居民颇近似,属蒙古人种,与新石器时代的古中原居民体质特征保持着一致性。这类居民不仅曾在新石器时代广泛分布于黄河中下游地区——例如仰韶文化、大汶口文化、庙底沟二期文化、龙山文化与陶寺文化等范围内,直到殷商时期依然是中原地区人群中的绝对多数[23]。

为何二里头遗址中所出人骨材料相近于今之华南地区的某些居民?尽管有蚩尤九黎族北上与炎黄联盟争夺失败后再回返的可能,但考虑二里头文化遗址是夏中晚期的遗存,可据此断定此材料中不太可能含有夏王朝建立之前的九黎人的遗骨。排除这种因素后,最可能的情况是南方的那些居民与夏桀覆灭时南逃的商王族人有关。这在一定程度也说明,文献记载乃至传说中的人群南向的逃离(即夏桀逃南巢)是有根据的。

其实,类似的文化交融情况更可能发生在作为夏王朝核心之地的二里头遗址、二里头文化核心覆盖范围的西向上,因为那里正是商汤部队整体上由东向西攻击的指向。河西走廊、甘青地区等的考古学文化里就有一定的二里头文化的因素。

(五)安德罗诺沃文化及客省庄二期

除了上述考古学文化之外,还有客省庄二期文化、安德罗诺沃文化等应当纳入讨论的范围。因为这几支考古学文化也由于时间较早、空间毗邻等关系,而成为探讨昆吾人在夏商更替之际西迁以及东西方向不同区域的文化曾经交流的文化类型。

客省庄二期文化主要分布在甘肃东部与陕西关中及商洛地区,时间范围约在公元前2400年至公元前2000年左右[24]。

安德罗诺沃文化大约在公元前2000年形成于中亚草原、西伯利亚西部、乌拉尔南部和叶尼塞河沿岸的一支青铜文化。考古发掘的人骨材料证明,安德罗诺沃居民属欧罗巴人种的特殊类型。该文化最晚到公元前1000年前,持续存在了近千年。生业或经济形态是农牧兼营,放牧牛、马、羊,种植麦类,有青铜镰刀、石锄以及石磨盘、石磨棒,还使用了牛马拉的轮车,手制的平底陶器也是该文化的典型器物,发展了包括青铜在内的矿业[25]。

我国新疆也是安德罗诺沃文化的重要分布区,主要在伊犁地区与准噶尔盆地边缘地带。属于该支文化的遗址和墓地都相对集中,整体呈现自西而东分布的态势。安德罗诺沃文化扩张到新疆应该是在该支文化在中亚出现后过了一段时期之后的事情,多数研究者认为应该是在公元前2千纪的后半段,而这个判断也得到了对新疆安德罗诺沃文化遗址与墓地进行碳十四测年相关结果的证明,这些数据主要集中在公元前1900至公元前1000年之间[26]。

作为新疆地域内较早就传播进来并在一定时期存在的一支文化,安德罗诺沃文化无疑会对其他考古学文化产生互动、发生联系。譬如,当它沿着天山继续东进到天山东部(如乌鲁木齐、阜康和吉木萨尔等)的时候,就会对哈密地区的早期考古学文化——如天山北路文化等——产生影响。

三、哈密地区两支重要考古学文化之内涵

哈密地区在公元前2000年至公元前1500年有两支大约前后相继的考古学文化,一支是天山北路文化,另一支是焉不拉克文化。这两支文化都可能与西迁的昆吾人相遇,而昆吾人也可能会因为自己跨越广大空间的历史活动而把东方相关文化的因素带进来,或者推动这些不同的文化之间的相互借鉴和吸收。通过对哈密两支考古学文化内涵的分析,以及它们与甘青地区、中原地区、关中地区等有关考古学文化的比较,有助于找到昆吾人曾西迁哈密的线索。

(一)天山北路文化

天山北路文化因新疆哈密天山北路青铜时代的墓地而命名。天山北路文化的分布范围东连甘青地区,西接欧亚草原,存在于公元前2000年至公元前1500年,不过也可能存在更晚的遗存[27],该考古学文化的下限也可能会到公元前1200年[28]87。

天山北路墓地的人群由亚洲人种与欧洲人种构成。其中亚洲人种的数量占近八成,经线粒体DNA分析可知,他们属于齐家文化的青海民和喇家遗址古人群,具有东亚人的遗传性征,与现代汉族、藏缅语系人群有较近的亲缘关系。天山北路墓地的古人群在遗传上受到东亚、北亚人群的影响。齐家文化可能会在一定程度上影响了天山北路文化中的东方成分的四坝文化[29],而齐家文化、四坝文化及天山北路文化出现时间的先后顺序,也蕴含有这种可能性。齐家文化对天山北路文化的间接影响或作用由此可知。

天山北路墓地所出铜器以刀及饰牌为主,陶器皆为手制,夹砂红陶居多,另有夹砂灰陶,器物类型以双耳罐为主。

天山北路墓地的一些陶器器型、彩陶纹饰与四坝文化相同或相似,天山北路文化因而被认为是新疆地区在青铜时代文化里面最与甘青地区同时期考古学文化关系密切的一种史前文化。而天山北路文化作为新疆东部哈密地区青铜时代最早的文化,其年代相当于中原地区的夏商时期,辨析、比对天山北路文化与包括四坝文化、二里头文化等在内的甘青地区及中原地区的考古学文化之异同,无疑有重大的价值与意义[28]40。

从天山北路墓地所出青铜器的器型看,天山北路文化与甘青地区的四坝文化有明显的相似性。如蝶形铜牌饰在国内仅见于天山北路墓地和属于四坝文化的火烧沟遗址,而且天山北路墓地所出的环首双刃匕也只在火烧沟遗址有相同器物。总之,天山北路墓地铜器与河西走廊的铜器有更多的相似性,而与安德罗诺沃文化的关系较弱[30]。

天山北路墓地的铜器与陶器与作为四坝文化晚期的干骨崖墓地所出之同类器物,彼此在材质、类型、制作技术等方面也有较强的相似性。对天山北路墓地不同时段与四坝文化不同时期的各地遗址所出铜器作进一步的对比分析,似乎还能发现一个现象:铜器技术传播呈现自东而西的方向——这就意味着四坝文化曾影响天山北路墓地的铜器[28]98。

目前,天山北路墓地的考古报告尚未发表。天山北路墓地所出土的某些陶器器型以及彩陶纹饰等,与四坝文化中的相应物质文化遗存具有明显的相同或相似性,可以认定它与甘青地区的考古学文化具有密切关系。从文化形成的渊源上看,天山北路文化既受新疆目前所知较早的青铜文化——中心在阿勒泰地区的切木尔切克文化等的营养供给,也与四坝文化等密切相关,表现在马鞍形石磨盘、彩陶与带倒刺的青铜镞等器物方面[31]。

公元前2千纪上半段,天山北路文化分布在天山东部地区。后来,这种文化分化,在哈密盆地出现了焉不拉克文化,在巴里坤地区则形成了南湾类型遗存[32]。这是天山北路文化大致的时空变迁情况。

(二)焉不拉克文化

焉不拉克文化是哈密地区的一支重要的早期铁器时代的考古学文化。典型遗址较多,除焉不拉克墓地外,经过考古调查或发掘的还有:五堡墓地及古城堡、拉甫乔克古代墓葬,以及寒气沟、拜其尔、东黑沟、艾斯克霞尔、艾斯克霞尔南等遗址或遗存。

对五堡墓地的材料进行检测,最早的测年数据是公元前1350年,倘若再加上150年的允许误差或树轮校正的量值,则距今达3500年以上,也就是焉不拉克文化的上限是公元前1500年左右。

焉不拉克文化虽然已经进入铁器应用的阶段,但其广泛使用的器物仍有大量陶器、铜器等。如焉不拉克墓葬中除随葬金戒指与金耳坠等金器、较多铜器、大量陶器(夹砂红陶为主)等之外,还在第一期的墓葬中出土有部分铁器,而第一期墓葬的人种主要属于蒙古人种,只是到第二期时欧洲人种呈增多趋势。墓葬中有数量较多的陶器,以及附近营建有具有相同文化内涵的小城堡等情况,说明当时的人们过上了比较安稳的定居生活。

从陶器类型及纹饰风格看,焉不拉克文化与甘青地区的四坝文化及由齐家文化中的秦魏家类型衍变而来的辛店文化具有显著的亲近性,被认为是新疆考古学文化中与甘青地区的古代文化具有很多相同或相似性的文化类型。如在焉不拉克墓葬中,不少陶器类型及其纹饰与四坝文化和辛店文化相同或相似[33]325-362。

辛店文化的形成不晚于距今3400年前,也就是商朝前期,可能是东方的商文化扩张的结果,辛店文化中具有一定的商文化因素。考古证实,曾被学界认为当属羌戎集团的、具有欧亚草原特色的辛店文化,在其墓葬中确有体现商文化特色与重要发明的青铜容器[34]。而羌人与夏人有同源关系,当商人取代夏桀的统治之后,把具有自身传统的文化因素向西推进到本来与夏人具有紧密关联的羌人生活的范围内——辛店文化圈,也是非常自然的事情,因为只有这样才能证明并意味着商对夏的全面胜利。

从某些典型陶器及其纹饰上看,焉不拉克文化甚至受到早于四坝文化与天山北路文化的甘青地区其他考古学文化的影响。譬如,马家窑文化(其中的半山及马厂类型等)与齐家文化中皆发现许多双耳壶,齐家文化中还有豆,四坝文化与辛店文化都继承了这些文化因素(只是双耳壶演变成腹耳壶)。时间上稍晚于四坝文化与辛店文化的焉不拉克文化的腹耳壶与单耳豆的器型及纹饰,彼此完全相同或相似,而在新疆其他早于焉不拉克文化的考古学文化中均未有过这两种典型器。焉不拉克文化的人种主要是蒙古人种,而与之相邻、距今约3700年的属于四坝文化的火烧沟遗址同样是蒙古人种,并发现有陶单耳罐、彩陶双耳罐等[35],五堡墓地与焉不拉克墓地中也有单耳罐、腹耳罐、单耳豆等。这说明,四坝文化与辛店文化也是焉不拉克文化形成的重要影响因素,或者说前二支考古学文化催生了焉不拉克文化[36]81-96。

焉不拉克文化尽管与其西邻的、距今约3800年、在时间因素上早于它的孔雀河古墓沟所归属的某种考古学文化具有密切关系[37],具体表现在二者在诸如皮、毛和革制品,以及木俑、麦类作物、皮靴与尖帽等物质遗存的相似性或共有性方面,但究竟是否前者由后者发展而来或者承接衍化,只是意味着一种可能性[36]81-96。而实际上焉不拉克文化与甘青地区的四坝文化以及哈密地区的天山北路文化等才更密切一些。

四、从人骨材料看昆吾人早期进入哈密的可能性

目前,依据文献可知,昆吾人西迁可能是最早的中原地区的人群、文化与新疆哈密地区之间所发生的直接来往事件。对于该史实,尽管有包括著名专家、学者在内的不少人给出了方向性指示,但鉴于详细、具体的论证尚未及时跟进,造成支撑基础的薄弱,导致了对此结论的一定程度、也是正当合理的质疑。

其实,欲证实公元前1600年前后中原昆吾人西迁哈密的史实,最有力、最有效也是最直接的办法是把已确定的出自中原地区的昆吾人的人骨与大致这个时段内而稍晚出自哈密地区的古代人骨材料(蒙古人种)进行体质人类学与其他成分方面的检测比对,通过在两者之间建立直线联系,就可甄别彼此之异同。就此而言,该方法将会具有一锤定音的效果,也必定能够驳斥任何质疑和推测。然而,夏史研究以及新疆地域内和甘青地区乃至关中地区早期历史研究的特点,注定这种看似科学的设想难以实现,主要原因在于,待检测的人骨材料与进行比对的人骨材料的族属都不是很明确,存在人骨遗留者的身份难以精准确定的问题。譬如,殷商故地确实出土了很多人骨材料,而且还能够区别是奴隶还是王族等不同的社会地位与身份,但这种情况在夏代历史研究那里至少目前难以企及。在二里头遗址中虽然也发现了人骨材料,然而好像还无法识别出是否为昆吾人所遗留——实际上可能性会有些,但概率不会太大。尽管昆吾人由于具有同夏王族同盟的关系,甚至是同源异流这样的一种情况,但毕竟两者在群体属性上有别。因此,讨论这个问题,依然需要坚持考古材料与文献记载相结合的二重证据法,即研判一下哈密地区所出青铜时代与早期铁器时代的蒙古人种的人骨,分析它与文献记载的,与该文化存续期间西来的昆吾人相吻合的可能性有无及大小。

首先,需要审视一下焉不拉克文化遗址及天山北路文化中的人骨材料情况。

1986年夏,新疆文物考古研究所、上海自然博物馆人类学部联合对哈密五堡的百余座古墓进行考察和发掘,获得了大量3200多年前的人骨材料及其他文物资料。研究发现,这批古代人骨材料(主体是青中年及壮年)分属于东、西方两大人种,既有蒙古人,也有欧洲人,而欧洲人种的数量要多一些。这批材料对于揭示、确定新疆东部地区相关时段居民的种族属性,分析、探讨本地区早期人群同周围地区以及其他外来人群之间的交流和交融等种族人类学关系,提供了有益帮助。在这批材料中,蒙古人种与现代藏族中的主体即位于今西藏东部与川西地区的B组以及华北组等支系最为亲近。即使是那些具有欧洲人种属性的古人类头骨,也发现其与均含有欧洲人种成分的哈密焉不拉克墓地(C组)、乌鲁木齐南阿拉沟墓地、静察吾乎沟四号墓地和洛浦山普拉墓地所出材料密切,而与域外——如中亚等地区——的诸多考古中所出古人类材料区别明显。也就是说,哈密五堡古墓中的那些欧洲人种与典型的欧洲人种差异较大,而与新疆域内其他地方所出的古欧洲人种更接近一些,同前苏联境内等地方考古中所发现的古欧洲人在类型方面有较清晰的界限[38]。

这样,五堡古墓中的古代蒙古人的遗骨材料,便存在这种可能性:不排除其中会有公元前1600年前后于夏末商初之际辗转而西迁到哈密的昆吾人。这是因为,昆吾人作为一个族群或族团的较大群体,逃离属于夏王朝腹心之地的中原地区,跨越千万里的路程到达今天哈密,根据当时的交通方式和迁徙能力,不可能是短期内完成的事情,他们必定经历了一个较长的过程或时期。而从距今的约3600年到3200年的三四百年时间内完成这样长距离的迁徙,并随后在哈密(首先是五堡及其附近)定居、繁衍下来,看来是比较合理的。

另外,对五堡墓地所出材料进行测年,最早的数据是公元前1350年,校正年是3300±150年前[39],距今约为3490年。倘若以之为起点算,则上接昆吾人西迁之始的公元前1600年前后也就一百余年,倘若再考虑昆吾人在迁徙路途中的时间耗用或行动滞后期,则在商汤灭夏桀百余年后的这个时间段内,因军事方面失利的昆吾族群在横跨数千里而自东向西到达今之哈密,更是有可能的。

在与五堡古墓地同属于焉不拉克文化的焉不拉克墓地所出的人骨材料中,蒙古人种的比例上升,这种情形的存在无疑说明蒙古人种力量的增强。这是否与昆吾人的迁入相关?尽管尚难以确证,但同样有这种可能性,也就是在昆吾人进入哈密之前,该地域内已有蒙古人种了,但昆吾人的到来,通过人口迁入的机械方式以及后续繁衍的有机方式,提升了哈密地区在那个时间段内的蒙古人种的数量,从而造成焉不拉克墓葬中蒙古人种材料的提升。

焉不拉克古墓地与五堡古墓地近在咫尺(30多公里),依据碳十四测年数据可知,焉不拉克墓葬的出现不晚于公元前1300年,即它的最早形成时间距今已3300多年[36]81-96,鉴于它在人类体质学的特征上与五堡古墓葬所出相关材料的接近性与时间因素上具有的几乎共时性的特征,焉不拉克墓地确是哈密地区与五堡墓地具有同一种属性的考古学文化,而且焉不拉克古墓中蒙古人种占多数[40],显示了这种文化所具有的更多的东方性特征。

在五堡墓地、焉不拉克墓地之外,天山北路墓地中也有蒙古人种的骨骼,而且蒙古人种的比例还比较高,占了总数的约八成。由于在文化存续时限上提供了机遇期、窗口期,天山北路墓地中的蒙古人种的来源也存在如上分析的类似情况或可能性,但为求简洁,不再赘述。

总之,从五堡古墓地、焉不拉克墓地以及在尸骨的葬入时间上可能还会早于前二者的天山北路墓地等处皆有蒙古人种的情况来看,至少在公元前1600年前后,确实存在着东部的蒙古人种来到哈密的史实。而在这其中,中原地区的昆吾国人参与进来是目前所知最具可能性的情况——不排除上述三处古墓地出土的蒙古人种之尸骨里有相当高的比例为当时的西迁中原昆吾人所遗留。通过以上分析可知,在天山北路文化的时间下限与焉不拉克文化的时间上限相互衔接、重叠的时候(即焉不拉克文化在哈密地区取代天山北路文化之时),应该是在公元前1600年之后不久的时间范围,而目前所知除昆吾人因为战争失利而自东向西来到这里之外,尚不知还有其他古代族群在当时或之前因自然、生态、政治、军事、社会、人口等原因而曾经发生过向西迁徙的事情。就此而言,天山北路墓地晚时段范围内与五堡古墓地以及焉不拉克墓地内所出的蒙古人种,似乎只能属于西迁的昆吾人了。

由此可知,属于蒙古人种的中原昆吾人在很早的时期就进入哈密,并以特定的历史实践活动推动了该区域的开发与建设。

五、葬式葬俗的意蕴或指向性

丧葬行为是人类的一项非常重要的实践活动,它或许伴随人类社会的形成而一同出现,也因此遗留给后人很多储存了丰富历史信息的古墓葬及随葬遗物等。

人类在实施埋葬行为的时候,往往把他们当时的观念性的东西融入其中,具体就表现在一定的埋葬方式、随葬器物上。这也就是刘庆柱先生所说的“‘丧葬’是人类‘思想’的最初主要‘物化载体’”[41]。通过对葬俗、葬式乃至丧葬制度的剖析和研究,便有可能解读出古墓葬埋葬时期的一些有价值的信息。从哈密地区天山北路墓地、焉不拉克墓地与拉甫乔克墓地的葬式葬俗与随葬物品中,便可发现天山北路文化与焉不拉克文化既是这块土地上前后相继的、稳定的文化体系,也揭示了这些墓地所代表的族群的某种愿望或对归宿的想象。

在葬制方面,五堡墓葬与焉不拉克古墓中的一、二期(共分三期)相同,都是屈肢葬,而且皆随葬腹耳壶、单耳罐以及其他相类似的铜、木器等。

拉甫乔克古代墓葬中所出的单耳彩陶钵或盆[42],也与焉不拉克古墓中所出的同类陶器基本一样,再酌以墓坑形制等文化因素,便能够认为拉甫乔克墓葬与焉不拉克墓葬具有文化上的同一性,是同一种考古学文化。总之,鉴于五堡、焉不拉克和拉甫乔克三处遗址的空间相近性,文化内涵上又有许多相同之处,它们皆属于考古学文化意义上的焉不拉克文化类型。

焉不拉克第一期墓的基本葬式是右侧屈肢葬,而且主要是蒙古人种,这些葬式的头向东南[33]325-362。尽管从目前的研究看,屈肢葬在整体上并不与任何中外考古学文化或历史文化的族属有必然的联系或对应关系,但焉不拉克一期墓中的屈肢葬(其他后期的也是屈肢葬)的头向东南的现象,却可能暗含着一定的历史信息:它是埋葬者或被埋葬者某种寄托或思念的表达。这是因为,梳理哈密地区考古学文化以及甘青地区齐家文化与中原夏文化的考古材料可知,天山北路墓地、齐家文化大何遗址、辛店文化姬家川遗址以及二里头文化遗址皆有屈肢葬,显示着这些文化彼此间一定程度的相似性。

进一步放大视野和范围,并把时间界限上推及下拉,则能够找到更有说服力的事例,就墓葬形式方面,哈密考古学文化自成完整体系。因为公元前2000年至公元前1500年,在全疆地区数量有限的史前考古学文化中,只有天山北路墓地是侧身屈肢葬这种葬式,而同时期,新疆北部阿勒泰地区是仰身屈肢葬,罗布泊地区是仰身直肢葬。公元前1500年至公元前1000年,侧身屈肢葬呈现范围扩大态势,成为主流葬式。公元前1000年至公元前500年(甚至到西汉时期),尽管今新疆地区的葬式格局再次发生变化,但此时段内哈密地区的葬式还是侧身屈肢葬[8]中文摘要,从而说明了哈密地区考古学文化乃至背后的相关族群在这个区域存在的长期性与稳定性。

另外,在新疆之外的东、西方范围内——即中亚、伊犁河流域、中部天山与我国的甘青地区,尽管有较广泛的竖穴洞室墓的存在,但新疆地区的竖穴洞室墓的来源却是甘青地区。我国甘青地区的马家窑文化(半山与马厂类型)、齐家文化、四坝文化、辛店文化等主要处于黄土高原,地质条件适于竖穴洞室墓的掏挖,这些考古学文化非常早、且有连续性的竖穴洞室墓,而新疆竖穴洞室墓的主要特征在早于它的甘青地区的竖穴洞室墓中都能够找到。新疆地区西部即伊犁河流域、中亚和中部天山虽然也有竖穴洞室墓,但主要是公元前2世纪至公元4世纪的[43],其出现的时间已经很晚。

前述焉不拉克第一期墓地的相关材料已提及那些属于蒙古人种的遗骨的头向是东南方,埋葬方式为屈肢葬,而且屈肢葬的葬式在齐家文化、辛店文化、二里头文化乃至哈密当地的天山北路文化等墓葬中都有所发现,这些文化具有相似性。那么,焉不拉克墓地人骨的头向问题,不排除是葬者或逝者对其族源的寄托。所以,头向东南,也或许隐含了对位于哈密东南方向的关中、中原等地方的向往。

六、结语

历史文献记载,中原昆吾国人西迁。这些记载,在时间上皆早于中国现代考古学诞生、相关考古学文化被发现等事件。这说明,中原昆吾国人或昆吾族群西迁这一重大历史事件的记述者,并没有受到后来考古学发现的影响。相反,后来系列考古学的揭露与发现(即彼此相关与连续衔接的若干考古学文化)进一步支持了早期历史文献记载是有根据、有来源的。

经几代考古人的持续努力,截至目前对于马家窑文化、齐家文化、辛店文化、四坝文化、天山北路文化、焉不拉克文化和二里头文化等的认识已很详尽,内涵揭示也进一步清晰。如此卓有成效的学术收获,为讨论文献记载的中原昆吾人西迁到达哈密地区提供给了分析框架。

总之,串、并联上述考古学文化或少数历史时期的文化,并加以合理推导、认真研判,从它们相互之间的交流交往中,基本能够认定中原昆吾国(族)人借助曾经存在的由若干考古学文化组织起来的、覆盖了包括河西走廊在内的西北广大地区的时空渠道,由东部地区进入到了西部地区。文献记载的中原昆吾国人在夏商交替之际西迁至哈密一事,值得信赖。