职务犯罪案件非法证据排除问题研究

——以监察体制改革为背景

2020-11-13潘宇靖

潘宇靖

(山东大学 法学院,山东 青岛 266237)

非法证据排除规则是刑事证据的重要规则之一,对于保障犯罪嫌疑人、被告人的人权具有重要价值。非法证据排除规则最早在美国确立,是指“以非法方法取得的证据不得进入审判程序用作证明被告人有罪的根据”[1]。监察体制改革后,职务犯罪调(侦)查权由检察机关转移至监察机关。相比于一般的刑事案件,职务犯罪案件没有侦查程序,而是代之以调查程序,职务犯罪案件要经历“调查—起诉—审判”的进程,其中调查程序的法律依据是《监察法》,起诉和审判程序(刑事诉讼程序)的法律依据则是《刑事诉讼法》,因而职务犯罪案件更具有特殊性。加之在监察体制改革的大背景下,研究职务犯罪案件的非法证据排除问题有其现实价值和意义。时至今日,借助于裁判文书公开的有利条件和机会,能够更为直观清晰地认识到监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除的实践运行情况。有鉴于此,本文拟从简要梳理29份相关的裁判文书入手,对监察体制改革背景下职务犯罪案件的非法证据排除问题进行研究。

一、监察体制改革背景下职务犯罪案件非法证据排除的现状

(一)立法方面的现状

对于监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除的立法现状,考虑到监察调查程序是独立的程序,并非刑事诉讼程序的某一环节,仅受《监察法》的规制而不受《刑事诉讼法》的规制,因而以下将区分监察调查程序和刑事诉讼(起诉、审判)程序分别对其进行归纳梳理。

第一,在监察调查程序中,监察机关调查职务犯罪的依据是《监察法》。《监察法》第33条第3款对监察调查程序中的“非法证据排除规则”进行了原则性的规定,即“以非法方法收集的证据应当依法予以排除,不得作为案件处置的依据”,同时,《监察法》第40条第2款又对该法第33条第3款中的“非法方式”进行了解释①。此外,《〈中华人民共和国监察法〉释义》对《监察法》第33条第3款的内容进行了解释和补充[2]。

第二,在刑事诉讼程序中,无需区分具体种类的刑事案件,非法证据排除规则的适用也有了较为明确详实的法律依据。《刑事诉讼法》中关于非法证据排除规则的规定以及与之配套的一系列相关司法解释、司法文件等②,为职务犯罪案件在起诉和审判阶段的非法证据排除提供了“指示”。

(二)实践方面的现状

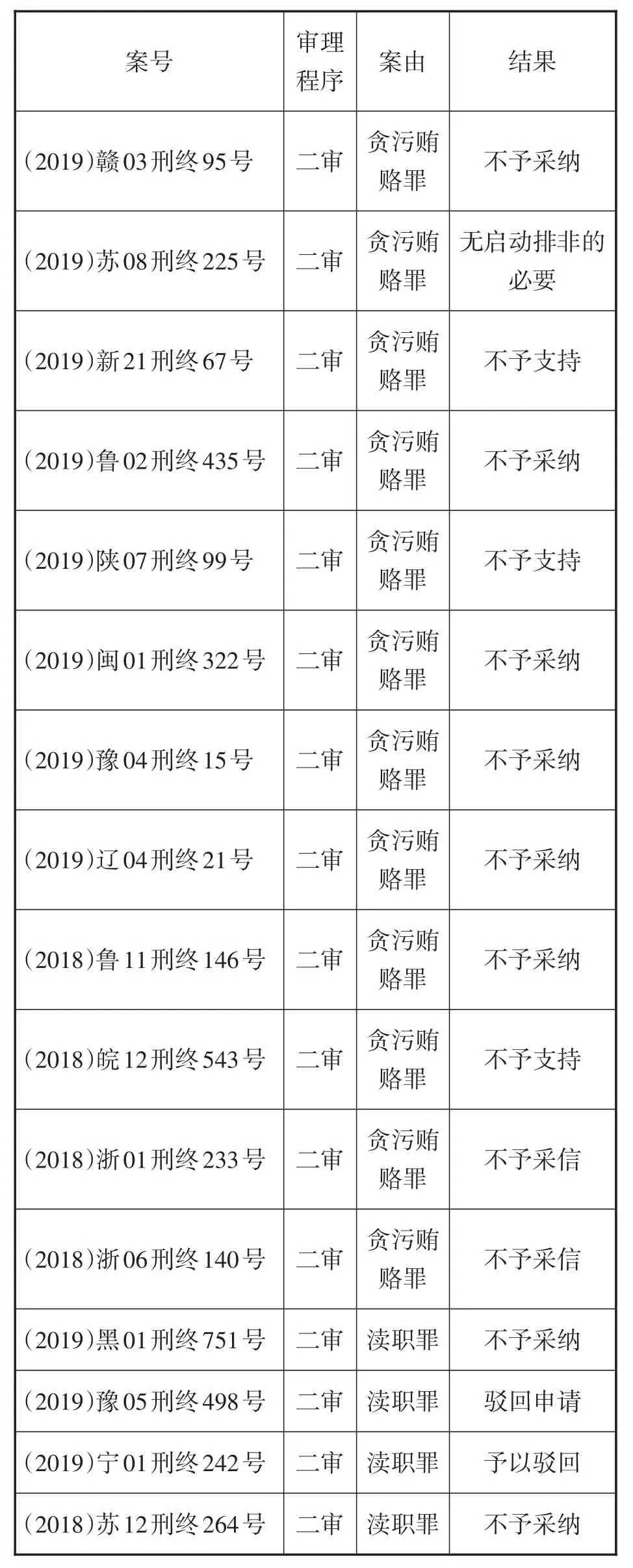

为便于裁判文书检索,此处以最为典型的“贪污贿赂罪”和“渎职罪”为例,透视监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除的实践现状。在聚法案例中以“监察委”“非法证据”为关键词进行检索,将案由限定为“刑事案由”下的“贪污贿赂罪”“渎职罪”,截至2020年1月10日,共检索得到裁判文书39份,其中在监察体制改革后真正涉及非法证据排除也即被告人或其辩护人明确提出非法证据排除申请的裁判文书共有29份(其中判决书13份、裁定书16份,详见表1、表2)③。需要注意的是,此种检索结果可能并不全面,呈现的也是碎片化的基本情况,但亦可管中窥豹并以一域看全局,况且,将这些碎片不断拼凑或许更能接近真相④。

表1 贪污贿赂案件和渎职案件涉及非法证据排除的判决书(13份)

表2 贪污贿赂案件和渎职案件涉及非法证据排除的裁定书(16份)

从表1、表2可以看出,在这29份裁判文书中,对于被告人或其辩护人提出的非法证据排除申请,仅在案号为(2019)鄂0323刑初61号的职务犯罪案件(赵某1受贿案)中,竹山县人民法院部分采纳了辩护人的辩护意见,以竹山县监察委员会取证程序违法为由,排除了证人周某的询问笔录等,但对于辩护人提出的其他非法证据排除申请,竹山县人民法院并没有予以支持⑤。而对于其他28份裁判文书,法院要么是不予支持(采纳)被告人或其辩护人的非法证据排除申请(意见),要么是认为无启动非法证据排除的必要,要么是最后没有明确提及非法证据排除的事项。仔细研读相关裁判文书后不难发现,这其中确有因为被告人或其辩护人自身因素而未予以排除的情况,例如,没有达到非法证据排除标准但被告人或其辩护人却提出非法证据排除的申请;当然,也有些法院在裁判文书的非法证据排除部分说理不够充分。不过,至于其中究竟如何,单纯地依靠裁判文书无法显现案件的全貌。但总体而言,监察体制改革后,在职务犯罪案件非法证据排除的实践中,对于被告人或其辩护人提出的非法证据排除申请,鲜有被法院所采纳的情况,也即非法证据排除的成功率极低。

二、监察体制改革背景下职务犯罪案件非法证据排除存在的问题

(一)立法方面存在的问题

监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除在立法方面的问题,突出地表现为监察调查程序中关于非法证据排除规则的规定过于粗疏、原则和简化,简简单单一款条文,短短几十个字,即把监察调查程序中的非法证据排除规则加以规定。《监察法》和《〈中华人民共和国监察法〉释义》,既没有明确职务犯罪监察调查程序中适用非法证据排除规则的证据种类,也没有视实物证据和言词证据的不同而采取二元类分的排除标准[3]。相比之下,刑事诉讼程序中的非法证据排除规则较为详实完备。虽然在职务犯罪监察调查实务中,监察机关及其调查人员也会参考甚至参照《刑事诉讼法》及其司法解释、司法文件中关于非法证据排除的规定,但仅仅是惯常做法,毕竟没有上升到立法的高度。《监察法》中非法证据排除规则的缺失,导致职务犯罪案件在监察调查程序中适用非法证据排除规则时无法可依,亦不利于被调查人人权的保障。

(二)实践方面存在的问题

在监察体制改革的背景下,职务犯罪案件非法证据排除在实践方面的问题较之于立法方面更为严重。可以确定的是,监察体制改革后,在职务犯罪案件中,非法证据排除规则在实践中的适用仍然存在着类似于监察体制改革前“五难”也即“申请难”“启动难”“辩护难”“认定难”“排除难”的问题[4]。对于前述“五难”问题,刑事诉讼法学界和实务界已经研究颇多,故此处不作过多展开。同时,应当看到的是,职务犯罪案件证据的取得基本上都在监察调查阶段完成,而监察调查程序较为严厉和封闭,排除律师等在内的外界主体介入和参与,非法取证行为较之于一般的刑事案件更加难以查证,非法证据也就自然更难以排除。

三、监察体制改革背景下职务犯罪案件非法证据排除的完善

监察体制改革后,办理职务犯罪案件应当更加规范、高效。但是,目前职务犯罪案件的非法证据排除在立法方面和实践方面存在着不少问题,下文拟有针对性地提出完善对策。

(一)立法方面的完善

从某种意义上讲,立法是实践的先导,只有在立法方面率先得以完善,才能使得实践有所遵循。针对监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除在立法方面的问题,眼下最为紧要的就是充实和完善《监察法》中关于非法证据排除规则的条文。监察调查程序是职务犯罪案件办理的重要环节,也是最容易侵害被调查人人权的环节,但在如此重要的环节中却缺失关于非法证据排除规则的详细规定,实在是不甚妥当。考虑到《监察法》刚刚通过不久,立即修改的可行性不大,因而可以考虑先出台监察法规⑥,参照《刑事诉讼法》及其司法解释、司法文件等对非法证据排除规则的规定,明确监察调查程序中适用非法证据排除规则的证据种类,视实物证据和言词证据的区别而采取不同的排除标准,并对监察调查程序中非法证据排除规则的适用进行细化、补充和完善。如此,一方面能够解决职务犯罪案件非法证据排除在立法方面的问题,同时也能够使监察调查程序和刑事诉讼程序协调衔接得更为顺畅,某种意义上也正如有实务人士所提出的“程序二元、证据一体”的理论模型[5];另一方面又能减少监察调查程序的风险,充分保障被调查人的人权。

(二)实践方面的完善

前文提及了监察体制改革后职务犯罪案件非法证据排除在实践方面的“五难”问题,事实上,这也是非法证据排除规则自2012年写入《刑事诉讼法》之后几年来在司法实践中一直存在的问题。不同于《监察法》,《刑事诉讼法》及其司法解释、司法文件等对非法证据排除规则的规定已经较为完备,在2018年《刑事诉讼法》修改时没有改动或者新增任何关于非法证据排除规则的条款就是这一点很好的例证。然而,近年来,在司法实践中非法证据排除规则的适用虽然态势向好,但还远远不足。行胜于言,虽有相对完备的法律条文,但不落实即为空谈。正如陈瑞华所指出的“法律的生命不仅在于颁布,还在于有效的实施”[6]。

值得一提的是,早在监察体制改革的试点实践中,就有地方出现这样的情况,对于职务犯罪案件中被告人或其辩护人提出的非法证据排除申请,监察人员仅出具书面说明材料即可,无需出庭作证;更甚之,有些地方明确要求,对于职务犯罪案件,法院排除非法证据要谨慎处理[7]。前述此种要求会让法院和法官有所顾虑,甚至不敢排除职务犯罪案件中的非法证据,久而久之可能会产生严重后果。当然,这是由职务犯罪案件的特殊性和监察机关的强势地位等因素所共同导致的,前述检索得到的29份裁判文书,也从侧面影射出了这一点。但即便如此,也要在监察体制改革的背景下,解决职务犯罪案件非法证据排除在实践方面的问题,以下拟从监察机关和法检机关等不同的主体向度,提出监察体制改革背景下职务犯罪案件非法证据排除的完善对策。

第一,从监察机关向度而言,首先,负责职务犯罪案件调查的内设机构要严格依法取证,对重要的取证工作全程录音录像⑦,从源头上杜绝非法取证行为的发生。考虑到职务犯罪案件中的非法证据主要形成于监察调查阶段,因而要在监察机关内部明确具体负责对职务犯罪案件非法证据进行审查和排除的内设机构(如案件监督管理机构)⑧,正如孟德斯鸠所言,“任何有权力的人都容易倾向于权力滥用,这是一条亘古不变的规律……只有用权力约束权力,才能防止权力滥用”[8],此虽为监察机关内部的权力制约和监督,但也能在一定程度上起到把关的作用。其次,对于一般的刑事案件,侦查人员经通知,应当就证据收集的合法性出庭说明情况⑨;类似地,在职务犯罪案件中,不能仅要求监察人员出具书面说明材料,为保证职务犯罪案件规范、高效地办理,监察机关应当主动确立监察人员出庭说明情况制度,也即就证据收集的合法性出庭说明情况,并且规定应当对证据予以排除的具体情形,例如,监察人员经通知应当出庭而不出庭且不能排除采取非法方法取证的,该证据即应被排除[9]。

第二,从法检机关向度而言,首先,要在(审查)起诉环节和审判环节加强对职务犯罪案件证据的实质化审查。其次,还应当切实保障犯罪嫌疑人、被告人(即监察调查程序中的被调查人)及其辩护人的辩护权和申请排除非法证据的权利。再次,还可以尝试探索建立职务犯罪案件非法证据排除的指导性案例制度。最后,对于被告人或其辩护人提出的非法证据排除申请,法院必须予以正面明确的回应,并给以专业、充分和令人信服的理由。此外,应当看到的是,当前我国正处于司法体制改革的关键期和深水区,重要任务之一即“推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理”[10],此项改革能够更好地使法院、检察院摆脱地方的干扰,具体到监察体制改革背景下职务犯罪案件的非法证据排除中,也能够使法院、检察院更有胆量和底气顶住监察机关的压力,敢于、勇于认定和排除职务犯罪案件中的非法证据。

四、结语

非法证据排除规则对于保障职务犯罪案件中被调查人(调查程序)、犯罪嫌疑人(起诉程序)、被告人(审判程序)的人权,意义不可谓不大。在监察体制改革的背景下,关于职务犯罪案件非法证据排除的立法和实践还存在诸多问题。此外,由于当前我国还处于监察体制改革的初期,加之人为地将职务犯罪案件办理的具体阶段割裂,可能导致职务犯罪案件非法证据排除的适用更为复杂。但应当看到,就监察体制改革背景下职务犯罪案件的非法证据排除而言,问题的出现是由于多种因素导致的,其解决不可能一蹴而就,必然要经历一个过程,需要多方主体共同发力。只有如此,才能完善职务犯罪案件的非法证据排除,使非法证据排除规则最大程度地发挥作用,进而助力于国家监察体制改革。

注释:

①《监察法》第40条第2款规定:“严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据,严禁侮辱、打骂、虐待、体罚或者变相体罚被调查人和涉案人员。”

②这些司法解释、司法文件等主要包括:1.2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》(《非法证据排除规定》);2.2012年最高人民法院出台的《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(《高法解释》);3.2012年公安部出台的《公安机关办理刑事案件程序规定》(《公安部规定》);4.2017年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》(《严格排非规定》);5.2019年最高人民检察院出台的《人民检察院刑事诉讼规则》(《高检规则》);等等。

③参见在聚法案例(https://www.jufaanli.com/)中以“监察委”“非法证据排除”为关键词、以“刑事案由”下的“贪污贿赂罪”“渎职罪”为案由的检索结果,检索日期截止到2020年1月10日。需要注意的是,此种检索方式过于机械化,会将裁判文书中提及“监察委”或者“非法证据排除”字眼的全部刑事案件都包含在内,因此进行了人工筛选。此外,有些二审裁判文书中提及一审驳回了被告人或其辩护人的非法证据排除申请,被告人或其辩护人在上诉中未再次申请非法证据排除,对于该种情形,也将其归类到“不予支持非法证据排除”的行列。

④参见“法学学术前沿”微信公众号2019年11月4日的推文《运用裁判文书进行实证研究的注意事项——“刑事司法实证研究方法”青年培训课程》。

⑤参见(2019)鄂0323刑初61号判决书。

⑥2019年10月26日,第十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于国家监察委员会制定监察法规的决定》,明确规定:“国家监察委员会根据宪法和法律,制定监察法规。监察法规可以就下列事项作出规定:(一)为执行法律的规定需要制定监察法规的事项;(二)为履行领导地方各级监察委员会工作的职责需要制定监察法规的事项。监察法规不得与宪法、法律相抵触。”参见中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会网站:《全国人大常委会明确国家监委制定监察法规职权》,http://www.ccdi.gov.cn/toutiao/201910/t20191026_203098.html,最后访问时间:2020年5月10日。

⑦《监察法》第41条第2款规定:“调查人员进行讯问以及搜查、查封、扣押等重要取证工作,应当对全过程进行录音录像,留存备查。”

⑧当前,各级监察委员会(与党的纪律检查委员会合署办公)的内设机构包括支持类、业务类两个类别。支持类内设机构有办公厅(室)、组织部、宣传部、政策法规研究室、机关党委等;业务类内设机构有执纪监督室(若干个)、执纪审查监察室(若干个)、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、巡视组办公室、纪检监察干部监督室等。其中,案件监督管理室的重要职责之一即对各环节的案件查办工作进行综合协调和监督管理。参见杜倩博:《监察委员会内部机构设置与运行机制:流程导向的组织变革》,载《中共中央党校学报》2018年第4期。

⑨《刑事诉讼法》第59条第2款规定:“现有证据材料不能证明证据收集的合法性的,人民检察院可以提请人民法院通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况;人民法院可以通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况。有关侦查人员或者其他人员也可以要求出庭说明情况。经人民法院通知,有关人员应当出庭。”