腔内心电图在房颤患者PICC尖端定位中的研究

2020-11-10胡小艳朱玉欣刘富德张欣尹欣欣

胡小艳 朱玉欣 刘富德 张欣 尹欣欣

经外周置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)安全性高、并发症少、留置时间长,现已广泛应用于临床静脉治疗。目前,公认的 PICC 导管尖端定位的“金标准”是通过观察胸片结果进行定位。房颤患者多为老年人[1],由于可能合并多种并发症,活动不便需长期卧床,X线定位对于房颤患者PICC尖端定位欠及时,不能在置管过程中判断导管尖端是否异位,且置管后床头胸片的图像有时欠清晰,影响对尖端位置判断的准确性,且在病房进行床头胸片,不仅容易对患者带来一定辐射损伤而且增加了医护人员的射线职业暴露。近年来,研究者采用心电图定位技术定位PICC导管尖端的位置,取得了显著效果[2,3]。心电图定位技术利用置管过程中P波的特征性变化对导管尖端进行定位,腔内心电图接收的心脏电活动信号强于体表心电图,随着导管尖端进入上腔静脉下部P波的振幅逐渐增高,接近窦房结区域时P波的振幅最高,导管尖端远离上述区域即导管位置过浅或异位至颈内、对侧锁骨下等静脉时,心电图显示P波振幅与体表相同或降低;腔内心电图定位技术目前很少用于持续房颤患者,因其心电图P波消失,出现大小、形状不规则的f波,无法利用置管过程中P波的特征性变化来判断导管尖端的位置,国外有研究者发现在置管过程中,房颤患者心电图f波也会发生变化,其心电原理可能类似于窦性心律P波的变化规律[4]。本研究观察持续房颤患者PICC置入过程中心电图f波的形态变化,并以胸片结果对比分析其准确性,预防房颤患者导管置入过程中发生异位,对腔内心电图在房颤患者PICC尖端定位中的应用进行初步探索,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年8月至2018年12月在我院住院治疗,由于治疗需行PICC置管且伴有持续性房颤的患者72例,其中男39例,女33例;年龄61~97岁;其中恶性肿瘤19例,肺感染16例,心脏疾病11例,脑血管疾病13例,糖尿病2例,肠梗阻3例,慢性阻塞性肺疾病6例,急性胆囊炎1例和甲状腺功能亢进1例。记录其临床资料和PICC穿刺过程。纳入标准:(1)患者由于病情及治疗需要长期输液,外周血管条件差,自愿置管,并签署知情同意书;(2)基础体表心电图和心电监护仪显示为持续房颤律;(3)年龄>18岁;(4)可行胸片检查;(5)服用治疗房颤的药物后效果不明显。排除标准:(1)明确有精神疾病或皮肤疾病的患者;(2)安装心脏起搏器、植入式除颤仪;(3)患者或家属不同意;(4)同时带有其他任何类型的中心静脉导管。本研究通过医院伦理委员会的批准。

1.2 材料 包括:美国美德康4Fr经外周置入中心静脉导管、一次性PICC穿刺包、十二导联心电图机(型号:EDAN SE-301)、便携式超声仪(型号:EDAN-Acclarix-AX8);两端带有鳄鱼夹的无菌连接导线。

1.3 操作方法 置管操作由医院取得市级以上PICC置入资质证书的静脉治疗专科护士按医院PICC置管标准化操作流程进行,具体流程:(1)查看病例:观察患者的基础体表心电图并记录。(2)选择血管:在患者上臂中段选择穿刺静脉,首选右侧贵要静脉,在超声引导下确定穿刺部位,并标记。(3)运用体外测量法测量和计算导管预置入长度:协助患者取仰卧位,拟穿刺侧上肢外展90°,测量预穿刺点至右侧胸锁关节的长度,根据身高在此长度基础上加5~8 cm,身高≤154 cm的患者加5 cm,身高155~159 cm的患者加6 cm,身高160~173 cm的患者加7 cm,身高≥174 cm的患者加8 cm,记录预定长度[5]。(4)皮肤消毒和铺无菌巾:使用75%乙醇和2%葡萄糖酸氯已定溶液对预穿刺上肢进行消毒,铺无菌治疗巾,建立最大无菌屏障。(5)穿刺静脉和送入导引导丝:采用超声引导下联合改良塞丁格技术穿刺静脉,穿刺成功后送入导引导丝,置换微插入鞘,经微插入鞘将导管送达预定长度时,超声探测,观察导管是否异位至颈内静脉或其他静脉;若无异位连接心电导联,将无菌夹连接导线的一端夹于 PICC导管内金属导丝末端,另一端与心电图机的右上肢红色电极连接,抽吸20 ml 0.9%氯化钠溶液连接导管进行注射,导管内的导丝以0.9%氯化钠溶液和血液为介质将心电信号导出,得到持续稳定的心电图图谱,观察f波振幅和形态,若f波振幅增高,后撤导管至f波振幅回落至置管前体表心电图的高度,然后再送入导管至出现f波振幅明显增高。撤出导丝、给予0.9%氯化钠溶液冲管,连接接头,封管,以无菌敷料固定导管。记录置管过程,每位患者进行胸部X线正位摄片,根据胸片结果观察并记录导管尖端位置。

1.4 收集数据 患者资料:包括年龄、性别、诊断等。(1)PICC相关资料:包括PICC插入臂侧、穿刺静脉以及可能的穿刺相关并发症;(2)心电图资料:基础体表心电图f波形态、进入上腔静脉下1/3时的f波形态,以及PICC穿刺和使用过程中与心电相关的可能并发症。心电图f波由心血管和心脏外科专家和研究者共同识别;(3)胸片显示PICC尖端位置的结果,由影像科医生及PICC专科护士共同完成,两者意见不一致时,由影像科上级医生进行判断。

1.5 导管尖端位置的判断标准 美国静脉输液协会(infusion nurses society)推荐PICC尖端应位于上腔静脉的下1/3段至上腔静脉与右心房的交界处[6],一些欧洲的研究和指南认为在右心房上段也可以[7]。研究表明,上腔静脉与右心房交界处(cavo atrial junction)在胸片上对应第6~8胸椎水平,第3~4前肋之间,气管隆突下2个胸椎体[8]。本研究以胸片结果为依据,由专业医学影像科医师判定导管位置,第6~8后肋作为导管尖端正确位置,第6后肋以上为尖端位置过浅,第8后肋间隙以下为尖端位置过深。

2 结果

2.1 患者一般资料情况 患者一般资料,包括置管肢体(右、左)、置管静脉、导管长度和置管部位。见表1。

表1 患者一般资料情况 72

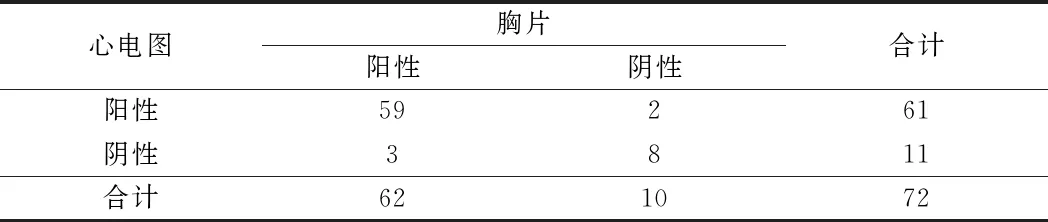

2.2 房颤患者心电图定位结果与胸片结果比较 72例伴有持续房颤的患者,心电图定位与胸片定位结果比较差异无统计学意义(χ2=0.2,P>0.05),f波有变化共61例(尖端位置正确59例,尖端位置过浅2例),10例患者没有出现f波的变化(X线片证实导管头端位置过浅5例、头端出现异位2例、头端位置正确3例),有干扰波、难以分辨1例,灵敏度 95.2%,特异度80.0%。见表2。

表2 心电图判断持续性房颤患者PICC头端位置与胸片结果比较 例

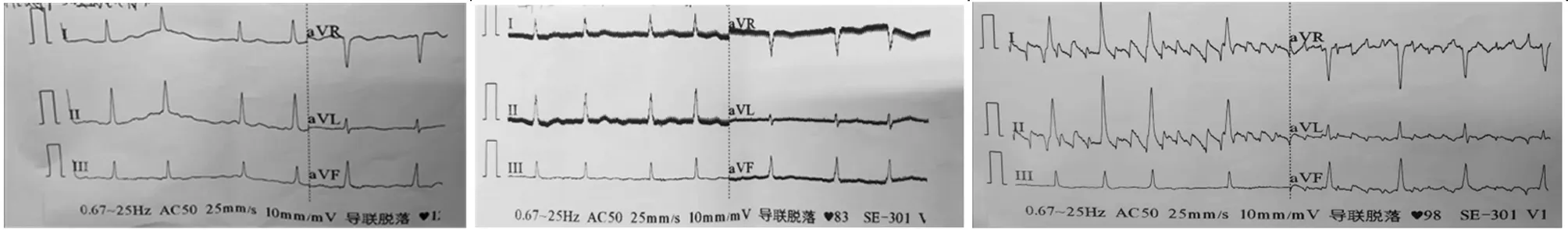

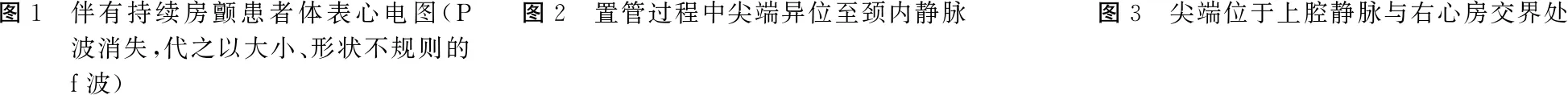

2.3 伴有持续性房颤患者心电图f波变化 伴有持续性房颤的患者心电图P波消失,代之以大小、形状不规则的f波,不能以常规心电图P波变化来判断导管尖端位置,在给其置入PICC过程中发现f波发生了类似于P波的变化:导管尖端未到达上腔静脉下部或异位至颈内等静脉时,心电图显示f波与体表心电图大致相同,导管尖端位于上腔静脉下部和窦房结区域时P波的振幅增高。见图1~3。

图1 伴有持续房颤患者体表心电图(P波消失,代之以大小、形状不规则的f波)图2 置管过程中尖端异位至颈内静脉图3 尖端位于上腔静脉与右心房交界处

3 讨论

3.1 伴有房颤患者心电图定位 研究证实,尖端位于外周静脉或者异位到颈内静脉、对侧锁骨下静脉、在同侧锁骨下静脉内反折或腋静脉处反折时P波无变化,当导管尖端进入上腔静脉中下部后,P波振幅逐渐增高,呈正向波形,单峰或双峰[9,10]。有研究者将心电定位技术用于肺癌合并房扑的患者,是在其复律(心电图转变为正常,P波正常)后进行的,表明合并心房扑动的患者复律后心电图引导下置入PICC安全、可行[11]。提示伴有房扑和房颤的患者可以在其心电图转为窦性心律时进行置入PICC和腔内心电图尖端定位。对于伴有持续房颤的患者,心电图P波消失,代之以形状不规则的f波,有文献报道,给持续房颤患者置入PICC的过程中发现其f波的振幅随着导管尖端的深入而增高,当PICC尖端到达上腔静脉的下1/3时,f波振幅最高,与正常体表心电图患者的P波变化相似[4]。本研究将导管送到预测量位置时发现其f波振幅增高,后撤导管f波振幅回落,由此在导管置入过程中判断尖端是否异位,由于房颤患者的心电图f波大小、方向不同、快而不规则、f波之间无等电位线,难以判断基线,无法通过记录正负向P波振幅的数值判断导管头端的位置,PICC尖端理想位置是一段范围,暂以f波振幅较置管前明显增高,后撤导管f波回落,再送入导管f波波峰明显增高为依据进行头端定位。

3.2 房颤患者心电图定位的安全性和准确性 目前,对于合并房颤的患者临床上大多是通过置管前测量以及置管后拍摄胸片来确定尖端位置,本研究显示持续房颤患者的平均年龄(81.69±8.03)岁,老年人较多,大多合并多种疾病,有时无法下床,拍摄胸部X片给患者带来不便,床头胸片由于拍摄体位、设备类型常导致图片欠清晰,影响判断效果,且不能在置管过程中及时定位,也容易给同病室患者和医务人员带来辐射损伤。本研究对72例持续性房颤患者进行腔内心电图PICC头端定位,置管后均未出现与腔内心电图定位相关的心悸、胸闷加重、呼吸困难等并发症,初步证明心电图技术用于房颤患者PICC尖端定位的安全性。将心电图定位与胸片定位结果进行比较差异无统计学意义,并以胸片结果为金标准,采用筛检试验的方法对腔内心电图定位进行了准确性评价,灵敏度为95.2%,即出现f波变化的患者中,经胸片判断导管头端到达上腔静脉下 1/3 的正确率为 95.2%,特异度为80%,即利用心电图显示导管头端未到达上腔静脉下 1/3,同时经胸片判断也未到达上腔静脉下1/3的正确率为80%,灵敏度高,特异度偏低,可能与研究例数少有关,没有出现f波变化的11例患者中,3例经胸片判断头端位置正确,具体原因尚不明确,提示下一步可优化心电图定位的方法,提高特异性f波的引出率,增加房颤患者心电图定位的准确性。

3.3 心电图技术用于PICC尖端定位的局限性 本研究显示心电图技术引导房颤患者PICC置管可有效监测导管尖端是否进入上腔静脉下部,以预防置管过程中导管异位至颈内静脉、对侧锁骨下静脉,但只能初步判断导管到达上腔静脉下部时的变化,其尖端理想位置是从上腔静脉下部到上腔静脉与右心房交界处,对于房颤患者导管置入过深容易加重其心律失常,暂以f波振幅较置管前是否明显增高为依据判断导管头端是否进入上腔静脉下1/3处,详细的f波形态变化、振幅测量需要进一步的研究,心电图技术对持续房颤患者PICC尖端定位的准确性和可靠性有待进一步扩大样本量进行探索和验证。本研究无f波变化的11例患者中,3例经胸片判断头端位置正确,提示为提高特异性P波的引出率,增加心电图定位的准确性,心电图定位方法有待提高。

综上所述,采用心电图定位技术对房颤患者PICC尖端定位有一定的临床指导意义,其安全性和准确性尚可。对于需行PICC置管的阵发性房扑和房颤患者,可给予心电监护待其体表心电图为窦性心律时再给予置管,采用心电图特异性P波变化定位导管尖端位置。对于持续性房颤患者,可通过观察置管过程中心电图f波振幅有无增高判断导管是否异位至颈内、对侧锁骨下、奇静脉,在一定程度上可监测导管尖端是否进入上腔静脉下部,且在置管过程中及置管后均无与心电定位相关的并发症发生。由于房颤患者心电图f波特点,无法测量f波振幅的具体数值,难以通过f波有无负向来判断导管置入的深浅,本研究暂以f波较置管前振幅明显增高为依据判断导管尖端的位置,判断标准欠具体,利用持续房颤患者正负向f波振幅测量的具体数值准确判断导管位置,需要进一步扩大样本量进行探索和验证。