使用茜素络合物标记鳙耳石

2020-10-28管永晶潘建雄岳小亚

刘 清,崔 玲,管永晶,潘建雄,岳小亚

(1.西安市水产工作站,西安 710054;2.西安市渔政监督管理站,西安 710054;3.西北农林科技大学 动物科技学院,陕西杨凌 712100)

鳙(Aristichthysnobilis)属于鲤科(Cyprinidae)、鲢亚科(Hypophthalmichthyinae),俗称大头鱼、花鲢、胖头鱼,是以浮游生物为食的滤食性鱼类,是中国池塘养殖最喜爱配养鱼种之一。因其较高的经济价值及净化水体的能力,鳙成为中国淡水水体大面积养殖的种类之一[1]。近年来,由于城市河流污染加重,野外鱼类资源显著减少[2-3]。鱼类人工增殖放流是优化鱼类资源和保护生态平衡的有效手段,而有效的标记方法是对人工增殖放流的技术保障和效果评价的前提[4]。荧光物质浸泡标记是一种能够在短时间内实现大规模标记的技术,现阶段已被广泛应用于人工增殖放流活动[5]。茜素络合物(Alizarin complexone,ALC)作为一种荧光标记化合物,具有成本低、标记时间存留长等优点,是评估放流效果的理想物质[6]。本研究选用不同质量浓度ALC溶液对不同饲养密度的鳙进行浸泡标记,确定合适的标记条件后进行放流回捕,确定ALC标记鳙的最适条件,并初步评估ALC作为鳙增殖放流的检测效果,以期为鳙鱼的大规模标记提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验动物及试剂

于西安市鱼苗繁殖场购买孵化后10 d的鳙,试验前于300 L玻璃水缸中暂养7 d以适应实验室的试验环境。暂养期间,每日9:00定时换水1 次,清理缸底粪便和杂质,换水量为1/3。以丰年虫作为饵料,每日10:00和18:00定时投喂。光周期时间比例为14 h(明)∶10 h(暗),水体温度保持(25 ± 1)℃,溶解氧量6.5~7.5 mg/L,pH 7.4~7.9。用于标记的ALC(CAS: 3952-78-1)购于上海阿拉丁公司。

1.2 鳙耳石标记条件的优化

设置3个鳙饲养密度组,分别为20、40、50尾/L。每个饲养密度分别设置4个ALC浸泡质量浓度组,分别为0、50、100、200 mg/L,每组3个重复,浸泡时间设置为24 h和48 h。记录ALC处理后养殖1个月内鳙的存活率。

1.3 耳石的摘取、处理和观察

对ALC处理后饲养1周的鳙幼鱼用MS-222麻醉,用解剖针和镊子于解剖镜下进行微耳石、星耳石、矢耳石的采集。用去离子水清洗去除附着在耳石表面的薄膜与杂质,再用无水乙醇进行脱水、干燥,置于载玻片上用透明指甲油封片固定。最后,用细砂纸对耳石进行仔细打磨至耳石轮廓清晰可见,置于荧光显微镜下进行观察并拍照记录。

1.4 鳙的大量标记、放流与回捕

确定ALC标记鳙的最适条件后,于2016年6月在西安市鱼苗繁殖场对鳙进行大规模标记并在鱼苗场暂养5个月。于11月3日和18日在灞河城市段的上游河段世博园处、中游河段浐灞交汇处和下游河段长安码头处分别进行放流,共放流标记鳙12.7万尾和未标记鳙28.6万尾。于2017年9-11月进行3次回捕,测量回捕的成鱼体长和体质量,摘取微耳石,参照幼鱼耳石的处理方法进行处理,使用荧光显微镜观察拍照。

1.5 数据统计分析

采用Excel 2013进行数据统计分析与制图,数据以“平均值±标准误”表示。用SPSS 22.0统计学软件进行最小极差法LSD和单因素方差分析(One Way ANOVA)分析组间差异,P<0.05为显著差异水平,P<0.01为差异极显著水平。

2 结果与分析

2.1 荧光检测耳石类型的确定、荧光显微镜激发光的选择及荧光标记效果的等级界定

解剖获得ALC标记后7 d的鳙幼鱼(24日龄)耳石,用荧光显微镜观察微耳石、星耳石、矢耳石。通过比较发现,微耳石的标记效果最好,星耳石次之,矢耳石最差(图1),表明鳙的微耳石是荧光检测的最适耳石类型。为获得效果良好的微耳石图像,分别选用可见光、蓝光、绿光和紫外光作为激发光进行观察拍照。比较发现,蓝光下微耳石的荧光标记最为清晰(图1)。如图2所示,根据付自东等[7]的方法,根据荧光环在可见光和3 种荧光下的大小及鲜艳程度,按 “+++”(鲜艳)、“++”(明显)、“+”(可见)和“-”(不可见)4个等级记录荧光标记强度。

箭头.荧光标记环;A.微耳石;B.星耳石;C.矢耳石;1.蓝光;2.可见光;3.绿光;4.紫外光

箭头.荧光标记环;+++.鲜艳;++.明显;+.可见;-.不可见;下同

2.2 ALC的质量浓度和鳙饲养密度的优化

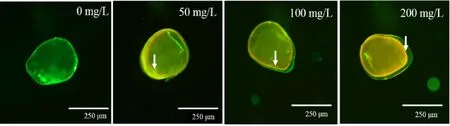

通过对标记后7 d鳙幼鱼(24日龄)微耳石的观察发现,耳石的标记强度随ALC质量浓度的升高而增大(图3)。当ALC质量浓度达到100 mg/L时,40%~60%的微耳石荧光环呈“鲜艳”,且无不可见现象,表明ALC浸泡质量浓度为100 mg/L时可达到最佳荧光标记效果(表1)。当鳙饲养密度从20尾/L增至50尾/L时,各组耳石标记强度及成活率均无显著差异,表明饲养密度对耳石标记效果无显著性影响。在鳙的数量相同时,密度越小则试剂等成本耗费越多。因此将50尾/L定为最佳饲养密度(表1)。

图3 饲养密度50尾/L时不同浸泡质量浓度下鳙微耳石在蓝色荧光下的标记效果

表1 不同饲养密度下鳙微耳石的标记效果

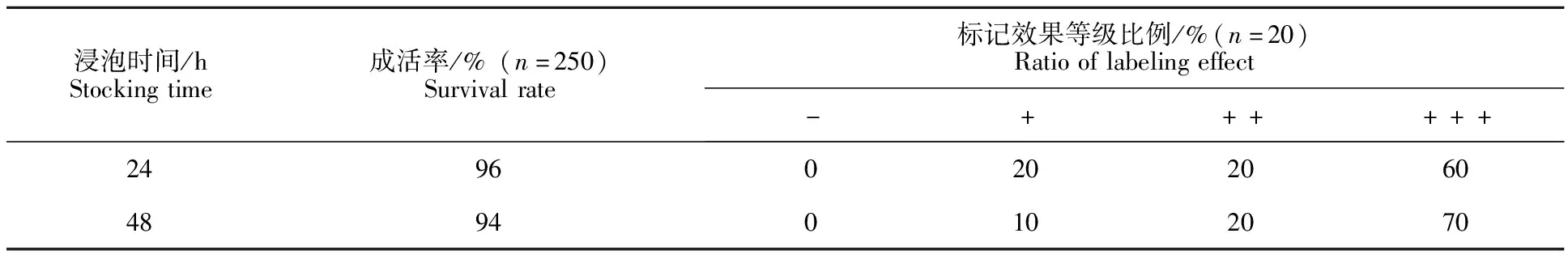

2.3 ALC对鳙耳石标记最适浸泡时间的确定

比较ALC不同浸泡时间(24 h和28 h)对鳙耳石标记效果的差异,从而确定最适浸泡时间。ALC的质量浓度100 mg/L,鳙的饲养密度50尾/L,为最佳条件。由表2可知,相比于24 h浸泡组,48 h组中标记效果为鲜艳程度的比例较高,且更为明亮。因此,ALC对鳙耳石标记的最适浸泡时间是48 h。

表2 不同浸泡时间的标记效果

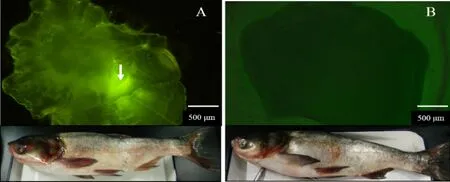

2.4 鳙放流回捕的耳石标记情况

在前期鱼类调查中发现灞河城市段不存在野生鳙,在3次回捕中共捕捞到超过1年龄的鳙28尾,回捕率为0.006%~8%,其中有标记鱼16尾,未标记鱼12尾(图4)。通过耳石鉴定年龄均为1+,符合鳙放流到回捕的时间间隔。因此,确定该28尾即为试验放流的鳙。通过比较增殖放流前后鳙的肥满度和每日增长率,结果表明,放流前后鳙的平均肥满度均在2.0以上(除20日龄,1.34±0.035),放流期间的增长率(68.53%)相较于放流前(0.00~21.75%)有很大提升。

箭头.荧光标记环;A.标记鱼;B.未标记鱼

3 讨 论

本研究根据付自东[7]荧光效果分类方式,结合实际的观察效果,将耳石在可见光和3 种荧光下的标记效果分成4个等级。结果表明,微耳石在可见光下也能观察到较浅的淡红色标记环,在蓝色荧光下观察的耳石标记效果最好,这与Liu等[8]的研究结果相似。荧光物质会随碳酸钙积累于耳石处,逐渐形成荧光标记环,而新陈代谢的速度与碳酸钙积累的速度紧密相关[9]。本研究标记的24日龄鳙幼鱼处于代谢旺盛时期,携带荧光物质的碳酸钙沉淀速度快,因此在耳石上形成了清晰的荧光标记环。

硬骨鱼类的耳石存在于内耳的膜迷路内,由位于内耳的微耳石、椭圆囊的矢耳石和听壶的星耳石3对耳石构成[10],在鱼体中起平衡和听觉作用。耳石的主要成分是碳酸钙,在鱼体内稳定存在[11],被荧光物质染色后可形成永久标记,因此耳石的荧光标记成为监测鱼类增殖放流活动的有效手段。之前的研究表明,荧光物质对耳石的标记效果在不同鱼种之间存在差异。用ALC标记不同鱼种时,邱晨等[12]发现在鲤仔鱼中星耳石的标记效果最好,而徐永江等[9]发现,ALC对半滑舌鳎的矢耳石的标记效果最好。本研究结果表明,ALC对鳙耳石标记效果为:微耳石的标记效果最好,星耳石次之,矢耳石的标记环紊乱,标记效果最差。因此认为采用ALC浸泡标记鳙时,微耳石是检测标记效果最适合的耳石类型。宋昭彬等[13]用ALC标记鳡鱼,微耳石标记效果最佳。由于荧光标记效果与耳石的打磨密切相关,而鳙和鳡鱼微耳石轮纹规则清晰、几乎不用打磨可能是导致微耳石良好标记效果的重要原因。

荧光浸泡标记法具有成本低、对机体损伤小且标记效果好的优点,被广泛应用于鱼类的大规模标记[14]。因此,优化荧光标志物对鱼类标记的方法及过程十分有必要。通常以鱼类的存活率和对耳石的标记效果来衡量荧光物质对鱼类的最适标记条件[15]。除此之外,不同鱼类对ALC的耐受程度不同,Liu等[8]发现用300 mg/L的ALC浸泡牙鲆时未出现死亡现象,而Walt等[16]发现浸泡虹鳟时,ALC达20m g/L时即大量死亡。本研究分别用0、50、100、200 mg/L的ALC浸泡标记鳙,发现耳石的标记效果随着ALC质量浓度的增加而增强,这与Walt等[16]的研究结果一致。同时,随着ALC质量浓度的增加,鳙的存活率有下降的趋势。因此,综合考虑存活率、标记效果和成本耗费等方面,本研究认为,用ALC浸泡标记鳙的最优质量浓度为100 mg/L。进一步探究ALC标记鳙时的最佳浸泡质量浓度与鳙的最适饲养密度,通过比较ALC浸泡后24 h与48 h鳙耳石的标记效果,发现ALC浸泡时间为48 h可达到最佳标记效果,此时鳙的存活率与24 h组相较并无显著性降低。另外,鳙的饲养密度对ALC的荧光标记效果及鳙的存活率无显著影响,出于节省劳动力、节省成本等经济因素的考虑,鳙的饲养密度可确定为50尾/L。综上可得,在鳙饲养密度为50尾/L的情况下,用100 mg/L的ALC浸泡鳙48 h即为ALC浸泡标记鳙的最适标记条件。

标记放流是一种评估增殖放流效果的常用方法[17]。刘奇[18]通过比较两种最常用标记放流方法(标牌标记与荧光标记)对褐牙鲆的标记效果,发现荧光标记法对机体损伤较小,且通过该方式能够准确获得牙鲆的迁徙路线。本研究采用荧光标记放流的方式,通过统计回捕鳙的每日相对增长率和肥满度评价鳙增殖放流后的生长情况,初步评估鳙在灞河城市段流域的放流效果。发现鳙在灞河城市段平均日增长率高、生长迅速,说明鳙作为滤食性鱼类,在灞河城市段中浮游生物的摄食充分,对河流中氮磷提取作用显著。鱼体的肥满度通常能够反映其生长环境中饵料的丰富度。回捕鳙的肥满度均在2.0以上,高于之前研究报道的生活于其他区域的鳙,如南四湖(1.7)[19]和泥河水库(1.9)[20],这表明鳙在灞河城市段流域生长状况良好,ALC标记未对鳙的生长造成不良影响。另外,通过观察放流1 a后的鳙耳石的标记环,发现标记环依然清晰可见,这表明ALC对鳙耳石具有良好的标记效果,能够广泛应用于鳙的增殖放流研究。