觅江南佳馔:多源古今文本数据融合的沪上饮食图谱构建*

2020-09-27杨佳颖邓璐芗许鑫

杨佳颖,邓璐芗,许鑫

0 引言

“食”是旅游活动六大要素之一,饮食不仅能为旅游产品开发提供关联的素材与资源,其本身也构成了旅游过程中必不可少的环节。现如今,以品尝具有地方特色的菜品为主线,基于美食规划出行的方式已然兴起,成为旅游的重要驱动点。民俗饮食开发是以当地民众的资源环境与活动情景为客体的旅游开发模式,具有独特性、真实性的特点。包含区域特色的民俗饮食开发途径能够兼顾游客的体验感受与文化认知,更容易吸引游客,给游客留下持续深远的影响。故而民俗饮食在具有高度经济价值的同时,亦有助于促进当地文化认同,起到了文化传承与文化教育的作用。

上海根植于江南水乡文化,印刻着源远流长的江南饮食基因,有饭稻羹鱼的典型传统。1843年开埠的上海汇聚了五湖四海的商人与移民,外来文化为昔日“小渔村”注入了多元化的血液,也使得上海有异于其他江南城市,形成了特有的以寻求兼容为特色的饮食文化圈。随着上海晋升为国际大都市,餐饮行业蒸蒸日上,在时代变迁中这座城市的口味不断更迭,而日新月异的网红美食使得沪上美食寻根变得愈发困难。方志是地方色彩的真实写照,涉及行政区域内沿革的地理、政治、社会、文献等方面的内容。官修志书由地方官员主导,意在记录当地人文风貌、保存地方文化,能够较客观全面地映照历史。上海早在北宋初就开始了编撰县志的风气,到了清朝、民国时期,所修旧志之数量达到了顶峰,官修之志占其中大多数(77.4%)[1]。方志中的物产章节记录了当地的自然物种与人工制造品,不乏饮食相关的内容,为研究上海饮食提供了一条线索文本资源。承接民国时期的报纸资源信息与现代物联网数据,一定程度上为揭示沪上本土饮食的变革之路提供了信息与便利。

1 相关研究

我国饮食文化有着源远流长的历史积淀与丰富内涵,由于古今资料分布分散、文本内容与形式差异较大,跨时域饮食知识库的建设与应用尚待进一步跟进。

地方志是研究地方特色物产的重要史料。芦笛基于上海官修方志物种分类与更迭,指出物产记录有助于不同时期不同地区的自然资源和人民生活状态[2]。洪纬等对于鱼类的分类揭示了民国时代地方志的科学性,以及存在归类错误的弊端[3]。

对于方志中物产的研究,不同于传统学者深耕内容,在数字人文趋势下,涌现了一批学者以工具论的方法解决物产问题,通过数字技术的辅助,更高效地考证挖掘物产历史情况。例如,包平等以地方志专题合辑《方志物产》为原始数据,构建了可供检索的全文数据库[4],也促成后续一系列基于量化方法的物产研究成果。目前,关于方志的数字人文研究主要集中在4个维度:物产名称识别、分类、内容挖掘和引文关联。李娜等总结了《方志物产》的行文特点以及文章结构,为进行知识组织的做好前提准备[5]。命名实体识别进行别名识别与分类判定是主要研究分支之一,朱锁玲等采用统计与规则结合的方法识别《方志物产》(广东分卷)的地名以及产物隶属关系[6];李娜通过条件随机场模型、社会网络分析[7]对同一物产的别名之间的关系进行映射[8]。李娜等将聚类方法引入物产条目分类,解决了不同方志物产分类标准不统一的问题[9]。对于引书,白振田等对物产描述信息中的行文模式、书名模式以及人名引用模式进行N-gram分词以及模式匹配,成功对《方志物产》所引文献进行识别[10];衡中青等对识别的文献进行进一步统计分析,得到其引证情况[11]。结合复旦大学历史地理中心与美国哈佛大学等合作开发的中国历史地理信息系统(CHGIS),朱锁玲等将广东省的产物的域外分布进行了地理可视化呈现分析[12]。

基于饮食物产的研究成果仍存在难以在现实中落地的普遍难题。郭金龙等以川菜为例构建了中华烹饪领域本体,关联了菜肴、食材、名人、餐馆、技法5个方面的实体知识[13]。吴珊燕等基于推理策略与最近邻策略,通过对菜品与属性相似度的计算,提供了菜谱检索的关联菜品推荐[14],苏星辰从传播角度分析网络新闻对本帮菜推广的影响作用,采纳了互联网文本进行补充互证[15]。

现有研究对象主要限于单一历史文本,饮食领域文化的相关研究相对稀缺,融合多源文本的思路尚没有被很好地广泛利用。

2 沪上饮食图谱构建

2.1 构建思路

谈论上海饮食,有不可绕开的两个词汇——“本帮菜”与“海派菜”,它们分别代表了上海本土的味道与海纳百川的味道,是上海成为通商口岸后沉淀的历史产物。本帮,即本地帮派,本帮菜是有别于“他帮”(以地域划分的除上海以外的其他菜系帮派)的传统本地菜;海派菜是1985年重释海派一词之后的衍生词汇,则有着改良菜系以迎合当时上海口味的意味[16-17]。在上海菜的历史发展中,地理环境与丰富的物产资源是其壮大的前提条件[18]。

在上海的发展历史中,饮食文化与风土与人情皆息息相关,饮食是城市代代相传的活的记忆,饮食寻根之路实则是对地域的地理人文特色进行沿袭。“沪上饮食图谱”构建的目的是反映饮食背后的时代变迁,包括三大主线任务:一是从食材元素本身到固定菜式再到关键品牌,作为饮食影响力外化的过程;二是执政者官方与民间文本素材的融合,从不同视角反映正式与非正式文本中对食物的认知;三是近代与现代时间线的贯通。

(1)食材—菜式—品牌。气候与地理特征所限制的区域性物产对沪上饮食风俗的最初形成有着至关重要的影响,菜品是由食材所构成,即物产,有着很强的地域相关性。随着上海的不断开放,外来贸易兴起的同时,外来农作物与肉禽类的引入也改变了上海的菜系品类,食材贯穿了上海菜品发展历程。随着工商业发展,上海不乏有名的饭馆与商铺,这些具有代表性的老字号品牌通过招牌菜系对上海饮食文化发展产生持续的影响力。这些品牌早期通过报纸等媒体宣传,与菜品的共现即可形成菜系相关联的网络。

(2)官方—民间。地方馆员所编制的地方志,作为官方的志书,所记载的内容相对全面与严谨,而对于由著者编订的书籍或者互联网媒体所呈现的文章,体现的是民间对饮食相对主观的看法与偏好。对同一食品从不同角度进行描述,则能更全面地描述食品的特征。

(3)近代—现代。饮食文化的发展时间线是连续、相互承接的,同时受到时代背景的影响。对于上海历代方志以及相关著作,其时间属性对应的是方志修订到版本的时间,可精确到具体年份,反映的是晚近年代的食材与菜品。而互联网等美食网站上的数据能够反映当下上海的食物特征。

2.2 构建方法

图谱的构建涉及到从多源异构文本中进行实体抽取、实体对齐、构建属性与从属关系、实体融合等4个步骤,通过绘制二模网络进行可视化,对食材与菜品的关系进行呈现。

旧方志中物产条目一般包括类目名称、物产名称和物产描述。描述中主要包括有同义词、子类科目、物产外部或内部特征、参考文献以及对已有信息更正等方面的内容。根据这些方志特征,对物种别名、子类、参考文献、描述进行手动标注。进一步构建物产同义词词表以及子类关系,得到了关于物产的词表,以代表传统饮食元素。

北京下厨房科技有限公司开发的“下厨房”是一个美食菜谱分享社区及新型电商平台,提供有版权的实用菜谱做法与饮食知识,包含代表了经演化后的被当地人接受的上海传统美食。将菜谱的食材与传统物产映射,构建了饮食实体关系,如图1所示。

图1食谱内实体关系

2.3 数据来源

方志数据来源于爱如生数据库。对于“上海”的地域进行划分。由于上海的行政区域在历史上存在变动,如从古之松江府与今之上海市、古之华亭县与今之松江区,但大体相当。本文基于爱如生数据库所划分的上海区域下地方志,对“物产”进行全文检索,仅保留单设物产章节并且记录详细者官修方志17本(光绪《华亭县志》与《重修华亭县志》对物产仅为概述,故舍去;光绪《奉贤县志》和光绪《南汇县志》没有对物产系统分类)。

由于旧志不作标点与断句,基于文本内容类别进行人工断句判断并标注比对,并进行类目与条目的分割。将由于异体字或印刷问题所导致的文字录入不全、不准的部分予以保留,得到条目共2,806条。

晚近时代的菜品与品牌可以从报纸广告或者近代札记里窥得一二。近年也有学者整理上海旧时的名店名菜,如周三金2008年所著《上海老菜馆》罗列128家老上海各帮的菜馆点心店,葛元煦1876年所撰的《沪游杂记》为晚清时期较早对上海进行全面记叙的著作。现代菜谱构建数据来源为“下厨房”网站(http://www.xiachufang.com),采用关键词为“老上海”(检索结果匹配度最高的关键词)。采集时间2020年1月5日,删除无效信息,提取相应的菜品信息以及配料等信息,共得到菜品286例。

3 上海地方志之物产类的分析

3.1 物产属类消歧

上海作为鱼米之乡,志书的典型特征是对稻谷类(榖之属)物产以及水产(鳞之属、介贝之属)的记录普遍比较详尽。毛之属所列物种不多,也相对笼统,且涉及可食之物较少;羽之属因会涉及到国家保护物种因而将两者删减之后合并。花之属、药之属涉及可食用的物种和前者(比如果之属)有所重复故删去;土石类、竹木之属、虫之属等一般不能使用亦不保留。将各个志书中余下11类目进行对照,得表1。

表1类目名称对照

各地区属类记载情况如表2所示。部分志书由于基于前志进行补充,因而有较多空值。除榖类外,鱼类和蔬菜瓜果类的种类都相对繁多,其中尤其鳞之属,重视对口味的描述,例如“味美”“味佳”“味甚美”“味不及”等。饮馔之属有别于自然物产,是人工加工制造的食物。早期饮馔之属记载盐、酱油、酒之调料,后也载录一些点心茶食,如糕饼等,并介绍做法与食用时令,更有甚者载录了售卖这些点心最富盛名的品牌。

3.2 食材特征与食品风俗

(1)食材实体对齐与内容分析。以最具代表的鳞之属为例,部分方志引用了成书于汉代的辞书之祖《尔雅》的生僻词汇,利用进行标注的别称进行消歧(见图2)。根据实体所对应的描述添加食材的口味属性。在所有描述的313条物产条目中,提及口味的共有88例。其中鲥鱼和鳊鱼被提到的次数最多,且都是赞誉之辞。按描述来看,肉肥或细嫩、细鳞细骨的鱼类更得好评(见表3)。

表2各志所载属类情况(不含毛之属)

表3鳞之属提及口味最多的鱼类

(2)食品从属关系与时节属性。除了食材的物产,方志中会将人工加工而成的食品记载入饮馔之属。在饮馔之属中,茶食指糖果、脯饵、糕点之类的零食,《上海县续志》称“有糕饼酥饺之别”。图3所示是上海最普遍的茶食4种——糕、饼、酥、糖,以及其下属的子类食品。部分方志中还提及各茶食下最招牌的店面,如周浦三阳泰的椒盐状元糕、新场徐福泰的荤素酥糖等。

图2鳞之属同名消歧

图3上海传统茶食点心可视图

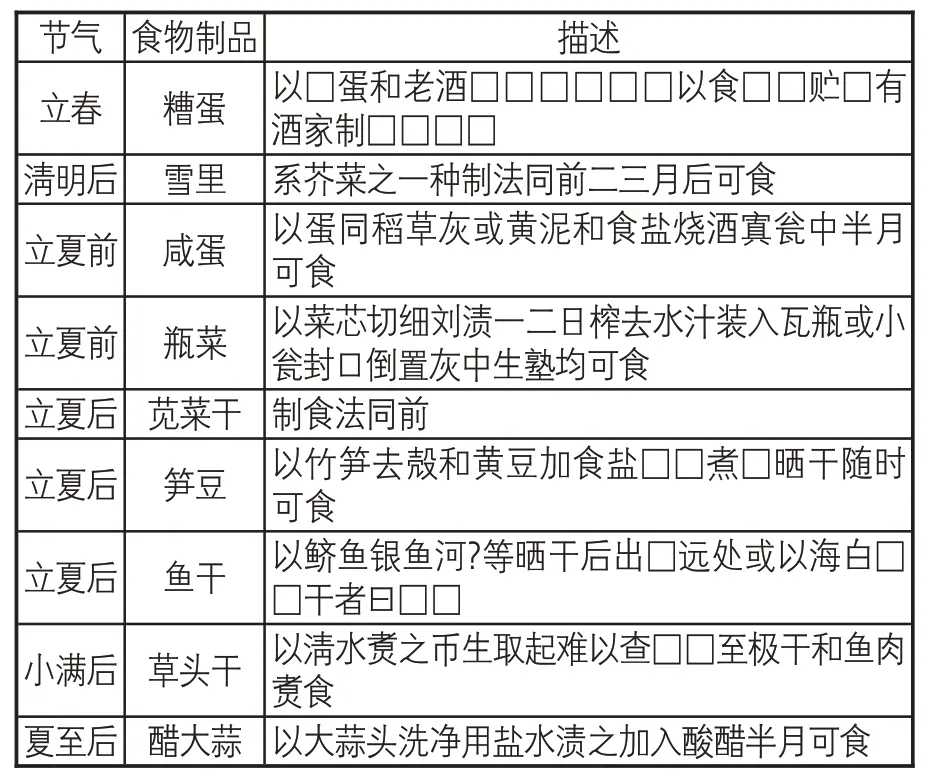

方志中关于节气与风俗的记载可以作为食品属性的补充。《嘉定县续志》《寳山续县志》相关卷幅涉及食品制作的时令(表4)。例如,腌制糟制品往往受到自然环境和物产成熟的影响,因而其制作与饮食有一定的时序。

4 沪上菜品分析

4.1 晚近沪上菜品与品牌关联

《沪游杂记》酒馆章节附了各馆著名食品(图4)。泰和馆是沪人所开,鸿运楼、益庆楼为宁波派系酒馆,庆兴楼是天津酒馆,新新楼和复新园是金陵酒馆。烧鸭作为3个菜系酒馆的联结点,可见当时上海菜馆对各地菜系借鉴。相同派系的酒店招牌各有不同,与地方物产有较大关联。

表4《寳山续县志》17卷中的饮馔之属与节气关联的食品

图4《沪游杂记》所附酒馆及其著名菜品可视图

4.2 现代民间老上海菜品与食材关联

对“下厨房”中相关数据进行清洗统一名称后,得到认知度高的上海菜(即食谱数量最多),排名依次如表5所示。与晚近时代的菜品相比,上海菜已经发生了较大的变化。将食材与菜品以二模网的形式呈现(权重≥3,过滤掉不典型的上海菜)。尽管部分配菜使用了辣酱油,但辣椒的使用频次不高,没有在表上呈现。上海青(青菜)是一道经典时蔬,无论是上海青还是香菇上海青,都有配料蒜,参见图5。

表5“下厨房”食谱数量最多的菜

图5“下厨房”菜品与原材料(权重≥3)

4.3 多源数据融合下的饮食图谱

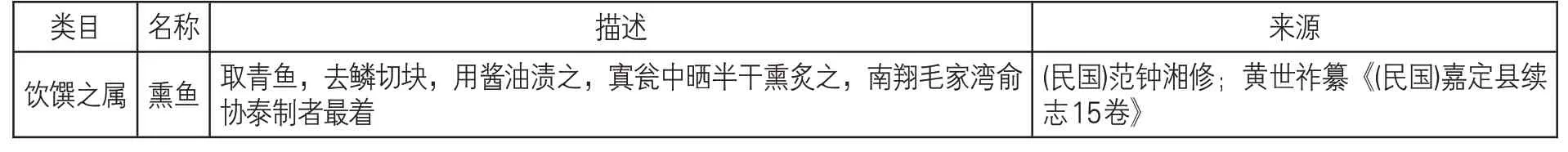

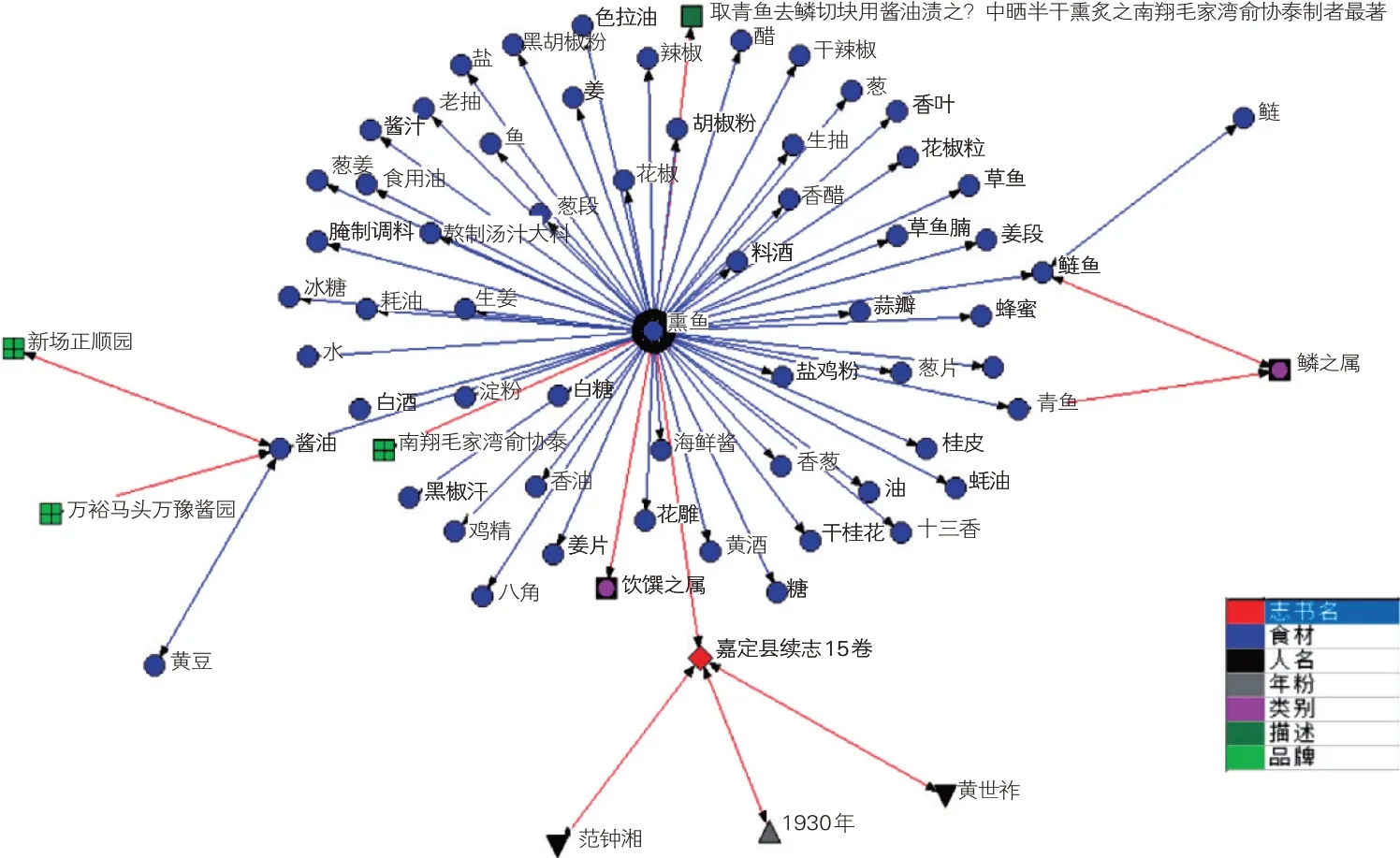

将物产食材与用户自定义上传的食材融合,将《沪游杂记》中店铺方的菜品与用户自定义上传到菜品融合,即可追溯菜品的来龙去脉,找到相似食材下的名菜品与名品牌。以江南家喻户晓的熏鱼为例,其在方志属于饮馔之属,具体见表6。

表6熏鱼在志书中的描述

将方志中的配方与“下厨房”的配方融合,对食材与物产中的实体关联,见图6。图6中红色线条显示的是方志中的实体关系,分别释析食材类别、食材描述、食材著名品牌、食材来源的志书、志书出版年份和编撰人员,蓝 色 则 是“下厨房”网站中用户上传的数据。

图6以熏鱼为例的食谱融合可视图

5 结语

上海饮食文化经历了由江南水乡到开埠兼容的变化,随着大都市形象的建立,饮食文化对于城市旅游经济与文化认同都起到重要作用。本文通过多源数据,从官方与非官方角度——结合传统官修之志以及游客札记文本,以及从古今角度——结合史料与互联网数据,将上海从晚近到现代百年来的食谱特征予以呈现,以网络图的方式,追根溯源上海菜品与食材的历史脉络,提供了一种古今文本融合、建立关联的思路,以能够从异同的视角追溯文化问题,用可视化方法察看各个子元素之间关系的全局景象。然而由于古今文字差异、古籍资料不全、互联网数据不规范等问题,对齐数据的口径仍有改进之处。后续研究将补充商铺等方志数据,以期进一步刻画多元视角下的江南饮食商业文化。