自主融合,丰盈个性

2020-09-12戴维

戴维

摘要:教育评价在班级的日常管理中非常普遍,对幼儿的发展起着重要的推进作用。为了进一步发挥评价的激励功能,发展幼儿内在评价的思维,从评价主体的变革、评价方式的多样、评价内容的整合、评价结果的呈现来凸显大班幼儿主体评价的成长地位,同时发展幼儿的评价能力。

关键词:教育评价主体;大班幼儿;评价能力

美国著名心理学家马斯洛曾经说过:“把自我批评和自我评价为主要依据,把他人评价放到次要地位时,自主性、独立性、社会性就会得到进步和促进。”从心理角度出发,幼儿在活动中是否积极表达自己的欲望和想法,他们的体验过程对其个体建构有着重要的意义。为了提高教育评价的有效性,突出评价主体的重要性,需从评价主体的变革、评价方式的多元、评价过程的整合、评价结果的呈现来凸显大班幼儿主体评价的成长地位,同时发展幼儿的评价能力。

一、现阶段教育评价主体发展分析

(一)评价体系多元化,本位主体不突出

一般幼儿园的评价都是多维度的,评价主体由教育部门、管理人员、教师、家长、幼儿等组成,从多个角度出发对幼儿的表现形成一套评价体系。教育部门、管理人员的评价基本都是在班级教师对幼儿评价的基础上进行的。家长对自己孩子的评价带有亲密度,其评级结果不够客观。因此,在幼儿的成长过程中,教师是幼儿亲密接触的评价人群,其评价主动、客观。教师的评价贯穿幼儿的一日生活,且主观评价占了大半比例。幼儿的自我评价和同伴的互评出现概率较低,所以他们缺乏独立思考或与同伴沟通的机会。依据评价者的强弱情况进行排列,幼儿的自主评价属于第二层次,起客体作用。这样,幼儿在教育中的主体地位就难以凸显。

(二)评价方式传统,过程评价少主见

在教育实践中,幼儿的教育评价呈现多样化,如教师的主观、总体评价,家长的客观、“亲密”评价,教育指标系统、科學的量化评价,同时也融合了幼儿在发展过程中的过程评价等。幼儿在自我体验的过程中,虽有协商合作、图稿创设、考察实践、互利创造等环节,但缺少过程体验中的主体推进意识。大班幼儿虽具有一定的自主性,但在习得过程中缺少主见。因此,扭转评价方式中的的导向性,增加过程性评价的幼儿维度显得至关重要。

(三)评价内容零散,缺少一定的整合度

幼儿教育是一个持续发展的过程。以班级实际为例,现行教育评价主要表现为学期末评语、教学游戏和一日生活行为等,与幼儿的连续性表现缺少一定的整合性,都以子模块的表现进行,缺乏紧密度。比如,评价幼儿的游戏能力时,幼儿在交往过程中存在的问题只限于解决当下,后期的发展会被忽略或停滞。因此,教师在后续的活动中,需要根据幼儿自身的不同需求提供适宜的材料进行指导、跟进,协助幼儿的思维运转向更高水平发展。

(四)评价结果单一,缺少成果的互动

现在的教育评价跟教师的自身专业积累、素养有着一定的联系,不同的教师看待幼儿的某一行为有不同的理解途径,导致许多教师只看到表象就进行定性评论。有时对于平时较为顽皮的孩子,教师不愿提出过多的意见和建议。如,幼儿出现了不符合社会性的行为,很多教师喜欢直接评价幼儿的行为,主观定评价结果,缺少与幼儿的互动。

二、现阶段思维发展教育评价的发展与推进

(一)主体迁移,本位凸出

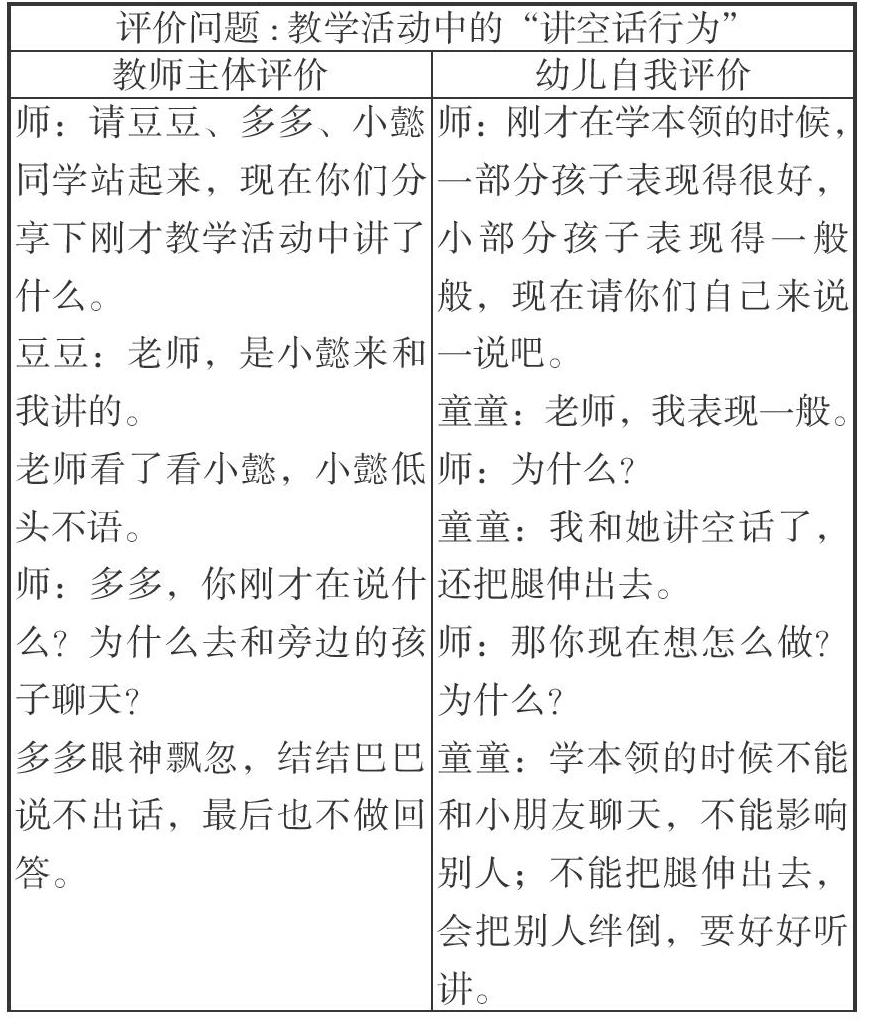

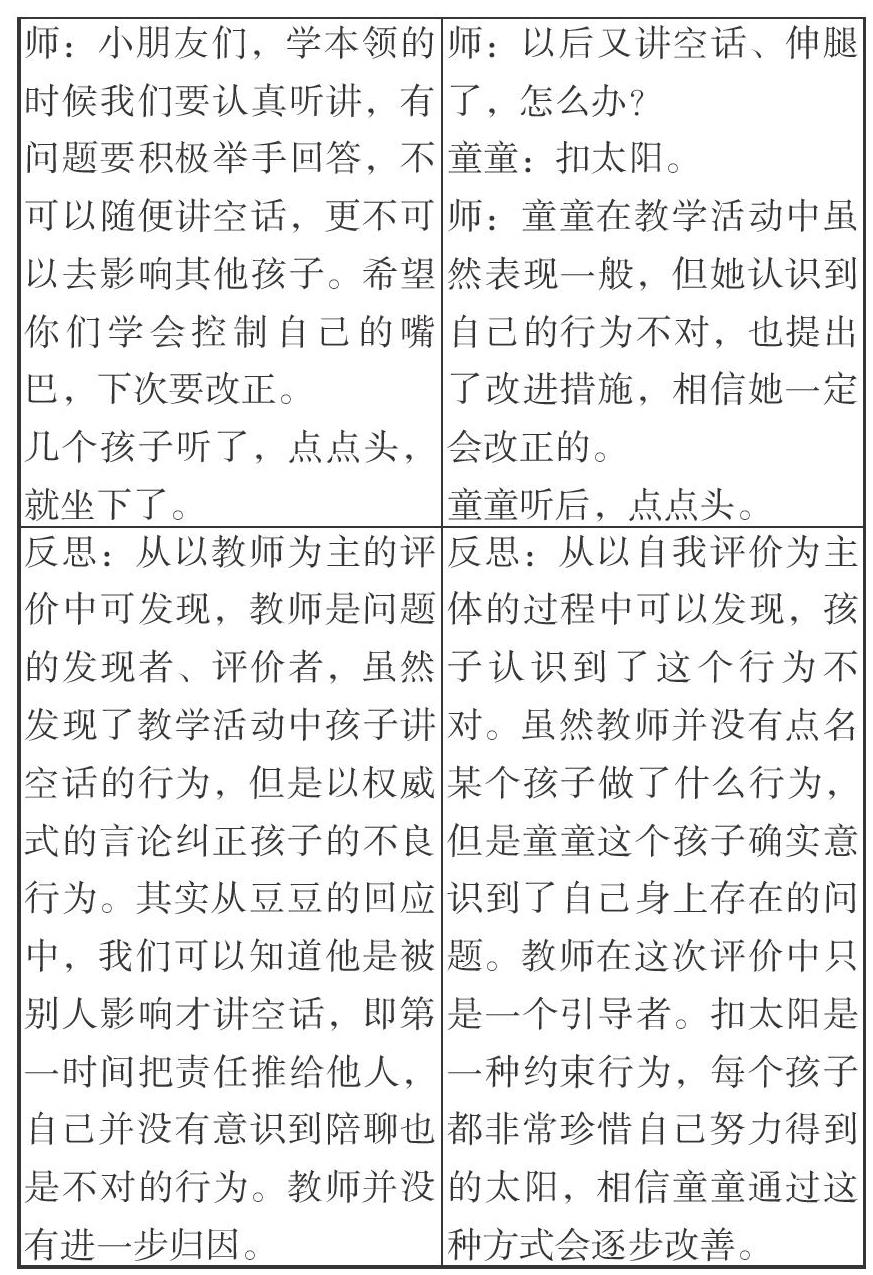

依据美国著名心理学家马斯洛的观点,评价的主体从自身出发,进行思考、审视、重组,从而建立一种自我认识、自我监督、自我发展的体系。如何与实际进行结合呢?比如,在一日生活或教育活动中,教师应该弱化自身的评价主体功能,邀请孩子进行自我评价,增加他们的评价机会。如“在×××活动中,你觉得自己表现怎样?”“为什么你会觉得自己表现好或不好?”“你从哪些方面来说明你的想法?”从一系列的表述中,幼儿会认识自我、评价自我。下面用一个真实案例进行分析。

案例笔录:一次教学活动中,几名经常调皮的孩子在影响邻座伙伴,一会儿弄女孩子的头发,一会儿和旁边的男孩讲几句空话。第一次,老师用眼神提醒,互相讲空话的几个孩子稍停了下。当老师一转身,进行教具摆放的时候,后面的声音又响了起来。第二次,老师轻轻走到他们几个面前,抚摸着他们的脑袋,再次提醒,他们又停止了。最后,临近教学活动结束的时候,几个孩子的声音又再次响起。这种现象不是偶然,因为个别孩子在教学活动中讲空话的情况会定期发生,于是我们对此进行了探讨。

(二)有效结合,增强主见

在班级的教育评价中,教师应突出孩子的主体地位,增加孩子自我评价的机会。幼儿在自我体验的过程中,有协商合作、图稿创设、考察实践、互利创造等环节,这些学习内容可与教育评价相结合,增强孩子在活动中的主见意识。

1.“头脑大风暴”。教师抓住较为开放的、无标准答案的话题或教学内容,以讲述、辩论等方式进行“头脑大风暴”,鼓励在场的每个幼儿在此次话题讨论中发表自己的看法和观点。孩子在每一次的表述中,只要逻辑合理、观点清晰,教师就可以将其罗列出来,然后整理成一份小清单。教师可根据每个孩子在活动中的不同表现,给于不同的奖励。

2.“创意大设计”。在美术活动或作品搭建中,教师要激发孩子的好奇心和求知欲。在孩子的作品完成后,教师可组织作品展览,后期发放点评卡,让孩子自行点评展示的作品,然后进行集体分享。

3.“任务大挑战”。以任务为驱动模式进行挑战活动。如,近期班内开展了一项全园部落游戏“小小蘑菇街问题收集”活动,孩子们自主形成游玩的板块小组,每个小组都以游戏问题为导向,思考需要完成什么任务,最后成品以小组为单位进行展示。在游戏的最后2分钟,每组的组长带领组员参观作品、进行点评。同时,结合小组之间互评、邀请他班孩子互评来评价孩子们的掌握水平、创造能力、协作能力、表达能力。

(三)关键经验,依次建构

在幼儿的教学、游戏、区域活动中,他们总会突发奇想,提出一些让老师意想不到的问题。所以,教师要抓住时机,适度设置问题思考情景,给予一定的材料支持,给孩子们提供从问题的提出到步骤的推进直至问题解决的流程。如,以孩子近期在“汽车城市”游戏板块中关注的游戏问题为引子,进行以下跟进。

游戏问题:为什么伙伴会把我的车当没油的车?

教师从孩子的这个游戏延伸,从“有油”与“没油”两方面进行判断,以全体幼儿讨论的形式进行一次小调查,从中梳理出了孩子们想扩宽的各项问题,以网络图的形式进行展示。

依据教师展示的网络图,孩子们进行了几次展示活动。

建构一:个体展现、投票,从有油和没油两方面进行表述,從图像表征中发现问题。这些问题按照孩子的赞同频率依次如下:有油的情况下,直接开走、再去加油、玩汽车的游戏;没油的情况下,去加油站加油、叫拖车拖走或自己推走。

建构二:小组讨论、评价。四个小组的组长依次召集本组组员,协商如何解决这些问题,以小组海报的方式进行汇报。在汇报时,其他三组进行意见反馈、评价。最后,小班长按照每组的优点进行集合,制订想要了解的图示方案。

建构三:个体或小组考察行动。教师根据全班最后呈现的图示方案、了解的问题,得出考察大行动的计划表。周末,班内孩子以个体或小组的方式进行加油站实地大考察,从“我看到的加油站”“我的发现”“它与人们的关系”三方面进行调查。

建构四:个体或小组分享考察结果。实践过的孩子依次进行分享、展示,点评考察内容的真实性。

建构五:制作加油站。每组推选一名代表参加制作实践活动,形成一个小型加油站,并以小组每个成员的分工完成情况进行评分。评分方式可由小组之间互评。

在这个案例中,从五种建构策略进行行动,在评价自我、同伴作品的同时,拓展了孩子们自身缺失的生活经验,每一步的目标任务都是在教师引导下由个体或小组独立完成。

(四)后续跟进,真实转变

在评价活动中,教师依据幼儿的评价结果给予一定的指导,对不同的幼儿提出针对性的教育建议,并结合生活、学习、游戏中的评价,凸显幼儿主体评价的机会和权利,倾听每个幼儿内心真实的想法,让班级的教育评价有效地延伸至他们的思考中。教师只有不断地更新教育理念,实践—评价—反思—再实践,才能逐步发挥幼儿的自主评价能力。

三、现阶段教育评价主体推进与发展的反思

教育评价在幼儿的成长过程中有着一定的教育意义。孩子在评价中收获快乐,就是教育的成功。在班级的教育评价中,教师要多关注孩子的本位思想,多给予孩子评价的机会,多重视孩子的评价发展,尽可能地让更多的孩子有展示的机会,在不同的展示过程中积累经验,让孩子健康快乐地成长。

参考文献:

[1]郑咏娟.当前幼儿园教育评价的现状及策略[J].教育论坛,2017(04).

[2]吴钢,我国幼儿园教育质量评价的反思:问题与思考[J].早期教育·教科研,2012(02).

[3]潘月娟.幼儿园教育质量评价基本问题探讨:基于新制度主义理论视域[J].教育研究,2018(01).

(责任编辑:李晓杰)