体外膈肌起搏器联合有氧训练对慢性心力衰竭患者的临床效果分析

2020-09-08周盼盼叶祥明赖俊媚

周盼盼,叶祥明,张 劼,赖俊媚

(1. 浙江中医药大学,浙江 杭州 310053;2. 浙江省人民医院 康复医学科,浙江 杭州 310014)

慢性心力衰竭(chronic heart failure, CHF)患病率日渐升高[1]。研究[2-3]表明,慢性心力衰竭患者运动耐力差,易出现呼吸困难,与呼吸肌相关结构改变和萎缩有关。有氧训练(erobic training)在一定程度上能转化相关肌肉的异常情况[4],但对骨骼肌和呼吸肌力量的改善不佳。有研究[5]认为,吸气肌训练(inspiratory muscle training, IMT)对外周骨骼肌、呼吸肌的功能提高有显著作用,但常因患者呼吸困难较难完成。体外膈肌起搏器(external diaphragm pacemaker, EDP)可通过刺激膈神经被动增加膈肌的移动度,增加肺通气量[6],患者易于接受。本研究在慢性心力衰竭患者康复治疗中采用体外膈肌起搏器联合有氧训练,观察其临床效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2015年6月—2017年12月于浙江省人民医院心内科Ⅱ~Ⅲ级CHF住院患者40例,诊断标准依据中华医学会心血管分会心衰指南[7]。纳入标准:①年龄>18岁;②由心瓣膜病、心肌损害及心脏超负荷引起的CHF患者,病情处于稳定期已大于1个月;③存在CHF 的临床症状,N末端脑钠尿肽原(NT-pro BNP) ≥1 500 ng /L[8];④既往心内科确诊有心衰病史且纽约心脏协会心功能分级(NYHA)Ⅱ~Ⅲ级;⑤无认知功能障碍,简易精神状态评价表(MMSE)评分≥24分。排除标准:①近6个月内有急性心梗病史;②不稳定心绞痛;③植入心脏起搏器等金属装置;④严重高血压未得到控制;⑤各种急性感染及恶性肿瘤;⑥活动性肺结核;⑦孕妇;⑧患者认知功能障碍或不配合。所选研究对象按随机数字表法分为联合组和对照组,各20例。联合组男12例、女8例,平均年龄(65.18±7.70)岁,BMI(22.75±2.22)kg/m2,病程(26.11±6.60)年,NYHA:Ⅱ级11例,Ⅲ级9例;对照组男14例、女6例,平均年龄(63.76±7.38)岁,BMI(22.68±2.41)kg/m2,病程(24.44±8.81)年,NYHA:Ⅱ级13例,Ⅲ级7例。2组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准,患者及家属知情并签署同意书。

1.2 治疗方法 对照组采用有氧训练,在常规治疗的基础上采用坐位踏车(Motomed Viva2,德国),55~65转/min,阻力根据心率变化随时调整。运动过程中监测患者心率、氧饱和度。训练时间从15 min/次开始,逐渐增加到30 min/次,3~5次/周,共8周。运动终止:出现胸闷、心悸、紫绀或患者不能耐受,不能继续运动。联合组在有氧训练基础上联用EDP治疗。患者取坐位或卧位,清洁皮肤,将EDP(HLO-GJ13A,广州雪利昂生物科技有限公司)两个大电极片分别贴于左右两侧锁骨中线第2肋间,两个小电极片分别贴于左右两侧胸锁乳突肌外缘1/3位置,脉冲频率30 Hz~50 Hz,起搏次数9~15次/min,刺激强度12~30单位,治疗时间30 min/次,每天1次,刺激强度根据患者感受及耐受情况而定,持续8周。治疗终止:出现头晕、头痛、视力模糊、胸闷、心悸、紫绀或患者不能耐受,不能继续运动等。

1.3 观察指标

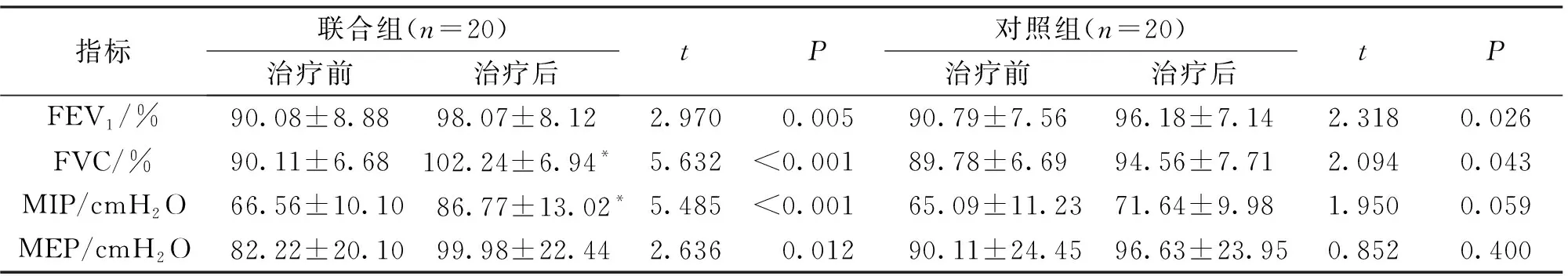

1.3.1 肺功能和呼吸肌肌力 采用肺活量计测量用力肺活量(FVC)和第1秒用力呼气容积(FEV1),最大吸气压(MIP),最大呼气压力(MEP)。

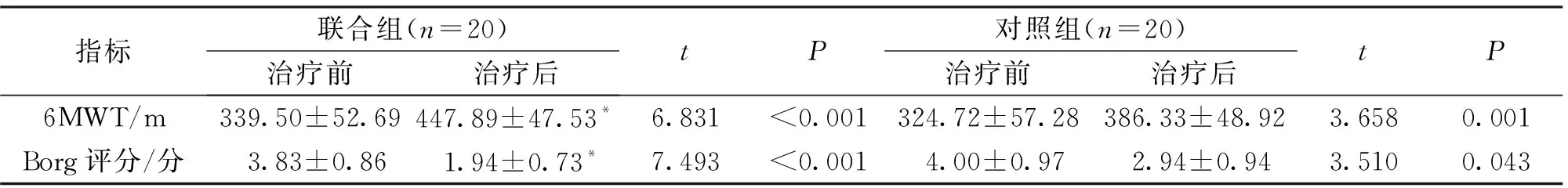

1.3.2 运动耐力测试 采用6分钟步行试验(six-minute walk test, 6MWT),参照美国胸科协会 6 min 步行试验指南进行[9]。测试结束,记录患者Borg呼吸困难评分。Borg评分[10]:一点也不觉得呼吸困难或疲劳为0分;极其轻微的呼吸困难或疲劳,几乎难以察觉为0.5分;非常轻微的呼吸困难或疲劳为1分;轻度的呼吸困难或疲劳为2分;中度的呼吸困难或疲劳为3分;略严重的呼吸困难或疲劳为4分;严重的呼吸困难或疲劳为5分;非常严重的呼吸困难或疲劳为6~8分;极其严重的呼吸困难或疲劳为9分;极度的呼吸困难或疲劳,达到极限为10分。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0统计软件,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肺功能和呼吸肌肌力比较 治疗前,2组患者FEV1、FVC、MIP和MEP比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。与治疗前比较,治疗8周后联合组FEV1、FVC、MIP和MEP均提高,对照组FEV1和FVC均提高,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后,联合组FVC和MIP均高于对照组,差异均有统计学意义(t=3.311、4.125,P<0.01)。见表1。

表1 治疗前、后2组患者肺功能和呼吸肌肌力比较

2.2 运动耐力和呼吸困难比较 治疗前,2组患者6MWT、Borg评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,治疗8周后2组的6MWT均提高,Borg评分均降低,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,联合组的6MWT高于对照组,Borg 评分低于对照组,差异均有统计学意义(t=4.036、3.758;P<0.01),见表2。

表2 治疗前、后2组患者6分钟步行试验和Borg评分比较

3 讨论

慢性心力衰竭患者的主要临床症状有运动耐力降低和呼吸困难,对患者的日常生活及生活质量造成影响[11]。目前主要治疗方法是以基础药物治疗为主,根据病因和病情情况予休息、吸氧、利尿强心、辅助运动治疗等。本研究在基础治疗基础上运用EDP和有氧训练疗法。

体外膈肌起搏器是肺康复治疗手段中的基础项目[6]。黄晓芸等[12]研究证实EDP可改善心力衰竭患者的心肺功能。Munch等[13]研究证明有氧运动可改善慢性心力衰竭患者的血流动力学状态,增加内皮舒张功能、提高细胞氧化酶活性,提高运动耐力。本研究结果显示,对照组患者的肺功能、运动能力有提高,MIP和MEP与治疗前比较有提高,但差异无统计学意义(P>0.05),这与Cardinale等[14]研究结果一致:有氧训练能改善骨骼肌的有氧代谢能力,但对提高肌力效果不佳。MIP反映横膈和其他吸气肌的肌力,MEP反映腹肌和其他呼气肌的肌力。本研究结果同时显示,联合组的MIP和MEP较治疗前明显提高,且联合组较对照组的FVC、MIP和6MWT均明显提高,Borg 评分明显下降,可能原因是慢性心力衰竭患者常有膈肌功能障碍[15],联合组通过体外电刺激膈神经,兴奋运动神经纤维和感觉神经纤维,增加感觉输入,增强主要呼吸肌膈肌力量,改善呼吸困难症状,使患者在进行有氧训练时临床症状减少,积极性更高。另外,慢性心力衰竭患者骨骼肌萎缩、虚弱,患者处于易受伤害状态,当暴露于压力源时会增加残疾和死亡风险。骨骼肌功能障碍是慢性心力衰竭患者运动耐受不良的独立影响因素,会破坏呼吸和肢体肌肉功能[16],联合组对膈肌功能和骨骼肌功能两方面问题均进行针对性治疗。

综上所述,体外膈肌起搏器联合有氧训练可提高慢性心力衰竭患者肺功能和呼吸肌肌力,增强运动耐力和改善呼吸困难。后续还需进行扩大样本研究,并增加出院随访观察评估。