有创呼吸机、无创呼吸机序贯治疗重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭的临床疗效研究

2020-08-27解影影

解影影

(东营市第二人民医院,山东东营 257300)

在临床中,慢阻肺十分普遍,而呼吸衰竭就是慢阻肺的一种十分普遍的并发症,对于重症Ⅱ型呼吸衰竭患者而言,大多都会出现嗜睡、淡漠等方面的问题,对患者平时的生活、身心状态等都带来十分不利的影响。机械通气就是临床中对慢阻肺合并呼吸衰竭患者进行治疗最为高效且科学的方法,但是,有创呼吸机、无创呼吸机有关的治疗方式不同,其对患者所带来的影响也不尽相同。为此,临床中应对两类治疗方法进行更为全方位地分析、研究,给予重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者更为科学且高效的治疗,最大限度地保障这类患者平时的生活质量与预后显得尤为重要[1]。本研究选取东营市第二人民医院收治的82 例重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者,分别采取2 种不同的治疗方案,探究有创呼吸机、无创呼吸机序贯治疗对患者血气指标、脱机时间、住院时间、各项肺功能指标、呼吸机相关性肺炎(VAP)的总发生率的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年12 月至2019 年10 月东营市第二人民医院呼吸内科就诊的82 例重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者,依据随机数字表法分为A 组(n=41)、B 组(n=41),A组使用间歇指令通气加压通气,而B 组使用有创呼吸机、无创呼吸机序贯治疗。A 组中男性34 例,女性7 例;年龄51 ~79 岁,平均年龄(65.93±5.11)岁;病程2 ~3 年,平均病程(2.17±0.10)年;文化程度:初中及以上、高中及以上、大学及以上患者依次是11 例、13 例、17 例。B组中男性35 例,女性6 例;年龄52 ~80 岁,平均年龄(66.04±6.29)岁;病程1 ~4 年,平均病程(2.79±0.47)年;文化程度:初中及以上、高中及以上、大学及以上患者依次是9 例、14 例、18 例。2 组患者一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05)。

纳入标准:(1)所有患者都经过临床症状、表现观察与检测等联合诊断而确诊[2];(2)患者及其家属均知情且同意,并签署知情同意书。排除标准:(1)排除具有十分严重精神性疾病、传染性疾病的患者;(2)排除具有十分严重心脏疾病、肾脏疾病、脑部疾病、肝脏疾病的患者;(3)排除具有十分严重血液性疾病、恶性肿瘤的患者;(4)排除尚处于哺乳期与妊娠期中的女性患者。本研究经东营市第二人民医院伦理委员会批准。

1.2 方法

2 组患者在住院后,先对其自身的身体情况、生命体征等进行全方位检测,据此对其施予平喘、解痉、止咳、纠正水电解质、补充营养物、输液等各项治疗。

A 组施予间歇指令通气加压通气:对患者施予吸入氧浓度(FiO2)调整吸入治疗、同步间歇性强制通气治疗,在进行X 线检查而发现支气管、肺部感染得到更多的吸收后,逐渐把同步间歇指令通气(SIMV)总频率减至5 次/min,进行缩期峰值流速(PSV)治疗,在PSV 减至5 ~7 cm H2O 后,稳定共4 h,就可以进行脱机并拔管。在患者的病情得到改善后,逐渐降低PSV,并适宜地下调各个参数,以间断性地延长停机总时间,直到完全得到撤机。

B 组施予有创呼吸机、无创呼吸机序贯治疗:在拔出气管内导管后,对患者经口鼻面罩施予双水平气道正压通气(BiPAP)呼吸机,参照患者呼吸情况调整压力水平、氧流量,让呼吸频率处于28 次/min,动脉血氧分压(PaO2)维持在65 ~90 mm Hg,二氧化碳分压(PaCO2)维持在45 ~60 mm Hg 或是维持于拔管以前的水平下,间断性地延长停机总时间,直到完全撤机。

1.3 观察指标

(1)各项肺功能指标

治疗前、后,评估并检测2 组患者各项肺功能指标,各项肺功能指标主要包括了用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼气容积(FEV1)、第一秒用力呼气量占所有呼气量的比例(FEV1/FVC)。

(2)脱机时间、住院时间、VAP 的总发生率

治疗后,评估并记录2 组患者脱机时间、住院时间、VAP 的总发生率。

(3)各项血气指标

治疗前、后,评估并记录下2 组患者各项血气指标,各项血气指标主要包括了PaO2、PaCO2。

(4)不良反应总发生率

治疗后,评估并记录下2 组患者不良反应的总发生率,不良反应主要包括胃胀气、配合不良、无法耐受气管插 管。

1.4 统计学分析

通过SPSS 22.0 对数据统计处理,计数资料以[例(%)]表示,用χ2检验;计量资料以()表示,采用t 检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

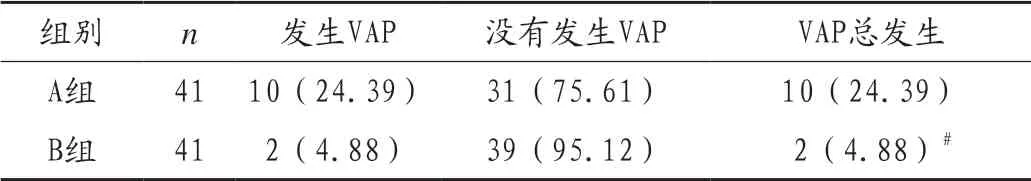

2.1 2 组患者VAP 的总发生率比较

治疗后,B 组患者VAP 的总发生率低于A 组,组间比较差异有统计学意义(P <0.05),见表1。

表1 2 组患者VAP 的总发生率比较[例(%)]

2.2 2 组患者各项肺功能指标比较

治疗前,2 组患者各项肺功能指标比较差异无统计学意义(P > 0.05);治疗后,B 组患者各项肺功能指标均高于A 组,差异有统计学意义(P <0.05),见表2。

2.3 2 组患者各项血气指标比较

治疗前,2 组患者各项血气指标比较差异无统计学意义(P > 0.05);治疗后,2 组患者各项血气指标对比差异无统计学意义(P >0.05),见表3。

表2 2 组患者各项肺功能指标比较()

表2 2 组患者各项肺功能指标比较()

注:#与A 组相比,P <0.05;*与治疗前相比,P <0.05。

组别 n FVC(L) FEV1(mL) FEV1/FVC(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后A组 41 1.59±0.37 2.44±0.52 71.19±1.58 78.01±1.19 50.19±3.49 58.79±5.36 B组 41 1.51±0.41 2.47±0.88#* 72.33±1.39 81.49±1.13#* 49.59±3.12 65.87±3.28#*

表3 2 组患者各项血气指标比较(,mm Hg)

表3 2 组患者各项血气指标比较(,mm Hg)

组别 n PaO2 PaCO2治疗前 治疗后 治疗前 治疗后A组 41 50.52±6.25 87.45±9.44 71.45±3.64 41.93±3.54 B组 41 51.54±3.33 85.45±3.36 72.56±9.35 43.47±5.28

2.4 住院时间、脱机时间

治疗后,B 组住院时间、脱机时间短于A 组,差异有统计学意义(P <0.05),见表4。

表4 住院时间、脱机时间(,d)

注:#与A 组相比,P <0.05。

组别 n 脱机时间 住院时间A组 41 5.93±0.51 22.45±2.17 B组 41 4.38±0.31# 17.77±1.62#

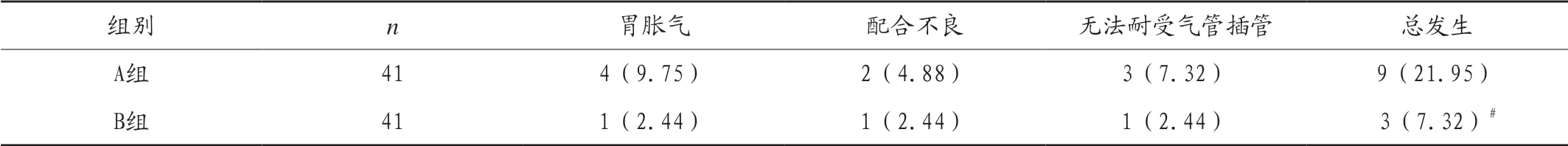

2.5 不良反应的总发生率

治疗后,B 组不良反应总发生率低于A 组,差异有统计学意义(P <0.05),见表5。

3 讨论

慢阻肺合并呼吸衰竭患者大多会出现高碳酸血症、低氧血症等疾病,近几年,临床中对重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者进行治疗的方法主要包括平喘、止咳、机械通气、抗炎、吸氧等[3]。早期进行有创通气能够促进患者更为通畅地进行呼吸,并清除出气道中所有炎性物质,让呼吸、疲劳状态均最大限度地获得缓解[4]。有创机械通气的最终目标是纠正急性呼吸性酸中毒,减少患者呼吸的总功耗,但是,因其是一种气管内导管通气,需要进行气管插管或是切开气管来构建有创性人工气道,这一方法会对患者的气道带来伤害,较易引发肺部感染,同时,被吸痰、施药、气管切开等许多操作所影响,若没有科学且高效的管理,极有可能引起感染,无法让患者尽早康复[5]。无创通气指的是借助鼻面罩等相对无创的方法与无创呼吸机间加以连接而进行机械通气的一种方法,这一方式不会伤害到患者的气道,同时,无创呼吸机各项操作十分简易,可以保护好气道的各项防御功能,避免长期进行呼吸机支持而引发脱机困难[6-7]。在先对重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者施予有创通气后,再对其施予有创呼吸机、无创呼吸机序贯治疗,可以减短气管插管所需时间,并降低对肺部、气道等所带来的伤害,提升患者对于插管总耐受度,同时,也不会引发呼吸机依赖[8-9]。

表5 不良反应总发生率[例(%)]

在本次研究中,治疗后,对于VAP 的总发生率,B 组较A 组更低;对于各项肺功能指标,B 组较A 组均更高,对于各项血气指标,B 组对比A 组差异无统计学意义(P > 0.05);对于脱机时间、住院时间,B 组较A 组均更短,对于不良反应总发生率,B 组较A 组更低(P <0.05)。由此证实,无创呼吸机、有创呼吸机序贯治疗能够减短脱机时间,患者具有更高的耐受度,二者加以联合,可以得到良好的治疗效果,避免有创通气所具有的各项缺 陷。

综上,在重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者的治疗中予以有创通气、无创通气均能够得到十分良好的效果,但是,有创、无创序贯治疗可以减短患者的通气总时间,防止引发依赖性和不良反应,给临床对重症慢阻肺Ⅱ型呼吸衰竭患者进行治疗给予更多的参照。