穴位埋线联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹疗效观察※

2020-08-21黄艳霞刘芙蓉黄翠丽盛正和刘毅斌蒋颖恒张剑飞欧逸丝韦柳柏谢珍惠庞梅桂

黄艳霞 刘芙蓉 黄翠丽 盛正和 刘毅斌 蒋颖恒 张剑飞 欧逸丝 韦柳柏 谢珍惠 庞梅桂

(广西壮族自治区柳州市人民医院中医内科,广西 柳州 545006)

荨麻疹是因皮肤黏膜小血管扩张及渗透性增加而造成皮肤出现斑块及风团的过敏性皮肤病[1]。荨麻疹可见于任何年龄,发病率高低取决于病因,其在全球的发病率为1%~30%[2]。目前荨麻疹的治疗以保守治疗为主,多以西药治疗[3]。荨麻疹病因甚多且复杂,约3/4患者找不到原因,尤其是慢性荨麻疹[4]。荨麻疹最常见病因是病毒和金黄色葡萄球菌感染,其次是肝炎、柯萨奇病毒、寄生虫感染(如蛔虫、钩虫、血吸虫、丝虫、阿米巴和疟原虫等)、细菌感染(如急性扁桃体炎、齿槽脓肿、鼻窦炎、脓疱疮、败血症等)。过敏、自身免疫、药物、饮食、吸入物、感染、物理刺激、昆虫叮咬等引起肥大细胞依赖性和非肥大细胞依赖性导致的炎症介质、组胺、5-羟色胺、激肽及慢反应性物质等的释放,造成血管扩张、血管通透性增加、炎症细胞浸润是其主要的病理变化,通常慢性荨麻疹整个病理周期超过45 d[5-6],具体病症与荨麻疹基本一致。由于其发病机制尚不明确,故为患者提供有效的治疗具有一定难度。目前,抗组胺药口服治疗是首选治疗方案,但通常仅能改善其症状而无法根治,且停药后易复发[7-8]。新一代抗组胺药无或较少有嗜睡等副作用,但存在个体差异。其中,西替利嗪临床应用较多,评价较好,但也有一定的副作用。近年来,我国逐渐将中医药治疗作为一种辅助疗法,其中穴位埋线具有安全性高、无副作用、绿色环保等优势,其疗效在临床中也越来越多地得到认可,用于荨麻疹、牛皮癣等痊愈率较高[9]。2017-03—2018-06,我们采用穴位埋线疗法联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹30例,并与穴位埋线疗法治疗30例、西替利嗪治疗30例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部90例均为我院中医内科门诊慢性荨麻疹患者,按照随机数字表法分为3组。治疗组30例,男13例,女17例;年龄23~49岁,平均(28.3±7.5)岁;病程8周~24个月,平均(10.32±1.45)个月;体质量50~71 kg,平均(61.35±12.66)kg。对照1组30例,男14例,女16例;年龄21~49岁,平均(27.5±9.5)岁;病程8周~24个月,平均(12.32±1.68)个月;体质量53~71 kg,平均(64.35±8.21)kg。对照2组30例,男15例,女15例;年龄30~45岁,平均(35.1±5.5)岁;病程6周~24个月,平均(13.32±2.72)个月;体质量48~69 kg,平均(55.35±7.19)kg。3组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 参照中华医学会皮肤性病学分会制订的《荨麻疹诊疗指南(2007版)》[10]确诊。

1.2.2 纳入标准 符合慢性荨麻疹的临床诊断标准;年龄20~55岁;30 d内未应用糖皮质激素和免疫抑制剂者;7 d内未应用抗组胺类药物者;心、肝、肺等器官功能均正常,无其他病症者;患者知情同意,并签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 年龄<20岁,或>55岁者;哺乳期和妊娠期女性;7 d内服用过抗组胺类药物者;合并肿瘤、糖尿病、血液疾病及其他严重疾病者;对穴位埋线不能耐受及瘢痕体质者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照1组 予盐酸西替利嗪片(山西津华晖星制药有限公司,国药准字H20103556)10 mg,每晚1次口服。

1.3.2 对照2组 予穴位埋线疗法治疗。取穴分2组穴位,第1组:曲池(双侧)、足三里(双侧)、血海;第2组:大椎、膈俞(双侧)、大肠俞(双侧)。先取第1组穴位进行埋线,7 d后再对第2组穴位进行埋线。待15 d羊肠线吸收后,再次取上述2组穴位埋线。操作方法:患者仰卧位或俯卧位,先将穴位用甲紫液做好标识,再用碘伏常规消毒所选穴位,用5 mL注射器8号针头抽取20%盐酸普鲁卡因2 mL局部麻醉,选取铬制0号医用羊肠线,按无菌操作方法剪成1.5 cm左右线段,对羊肠线进行消毒,将1.5 cm的0号医用羊肠线穿入9号腰穿针内,线头与针尖内缘平齐,在针头刺入穴位后,推动枕芯并将针管拔出,保证羊肠线留在皮内,压迫针眼,用消毒纱布固定3~5 d。

1.3.3 治疗组 予穴位埋线联合西替利嗪治疗。西替利嗪用量、用法同对照1组,穴位埋线同对照2组。

1.3.4 疗程 3组均治疗30 d后统计临床疗效。

1.4 观察指标 观察3组治疗前后荨麻疹症状评分[11]、皮肤病生活质量指数(DLQI)评分[12],以及血清免疫球蛋白E(IgE)、组胺、白三烯C4(LTC4)、白三烯D4(LTD4)及白三烯E4(LTE4)水平变化情况。荨麻疹症状评分项目包括风团大小、数目、每日发作持续时间和瘙痒程度,0分:无瘙痒,无风团;1分:轻度瘙痒,不烦躁,风团直径<0.5 cm,风团数量1~6个,风团发作持续时间<1 h;2分:中度瘙痒,尚能忍受,风团直径0.5~2.0 cm,风团数量7~12个,风团发作持续时间>1 h,但<12 h;3分:严重瘙痒,不能忍受,风团直径>2.0 cm,风团数量>12个,风团发作持续时间≥12 h。

DLQI评分量表共包括10个问题(每个问题按照严重程度评为0、1、2、3分)涉及6个方面,症状和感觉方面(2个问题)、人际关系方面(2个问题)、日常活动方面(2个问题)、工作和学习方面(2个问题)、休闲活动方面(1个问题)、临床治疗方面(1个问题),总分30分,评分越低表示生活质量越好。

2组在治疗前后分别采集空腹静脉血2 mL,采用高速离心机(上海赫田科学仪器有限公司,型号:TG18G)3 000 r/min离心10 min,分离血清后置于-20 ℃冰箱保存待检。采用酶联免疫吸附法(ELISA)测定血清IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平,按照ELISA试剂盒(上海酶联生物科技有限公司)说明书具体步骤进行操作。

1.5 疗效标准 疗效指数(%)=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。痊愈:疗效指数100%;显效:60%≤疗效指数<100%;有效:20%≤疗效指数<60%;无效:疗效指数<20%。总有效率=[(痊愈例数+显效例数)/总例数]×100%[13]。

2 结 果

2.1 3组治疗前后荨麻疹症状评分比较 见表1。

表1 3组治疗前后荨麻疹症状评分比较 分,

由表1可见,治疗后3组荨麻疹各项症状评分及总分均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗组均低于对照1组、对照2组(P<0.05)。治疗后对照1组与对照2组组间荨麻疹各项症状评分及总分比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 3组治疗前后DLQI评分比较 治疗组治疗前DLQI评分(8.31±1.54)分,治疗后(1.37±0.39)分;对照1组治疗前DLQI评分(8.36±1.57)分,治疗后(1.98±0.51)分;对照2组治疗前DLQI评分(8.42±1.53)分,治疗后(1.96±0.52)分。治疗后3组DLQI评分均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗组均低于对照1组、对照2组(P<0.05)。治疗后对照1组与对照2组组间DLQI评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。

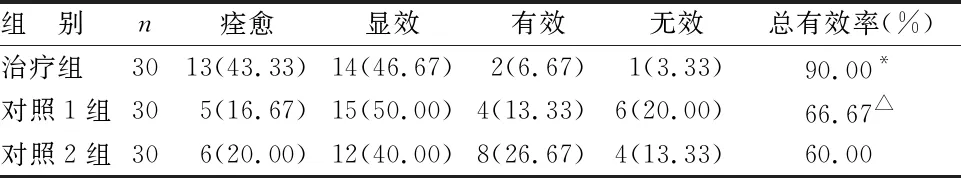

2.3 3组临床疗效比较 见表2。

表2 3组临床疗效比较 例(%)

由表2可见,治疗组总有效率高于对照1组、对照2组(P<0.05),对照1组总有效率高于对照2组(P<0.05)。

2.4 3组治疗前后血清IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平比较 见表3。

表3 3组治疗前后血清IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平比较

由表3可见,治疗后3组IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗组均低于对照1组、对照2组(P<0.05)。治疗后对照1组与对照2组组间IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

现代医学认为,慢性荨麻疹所表现出边界清楚、红色或白色瘙痒性的水肿性风团,主要是血管通透性增高导致蛋白质含量高的体液外渗所致。在荨麻疹发病机制中,存在与机体免疫异常相关的可能性[14]。患者皮肤的免疫功能障碍,致使变应原引发肥大细胞脱颗粒,导致其他炎症物质和组胺释放[15]。白细胞介素4(IL-4)是导致荨麻疹的一个重要炎症因子,能诱导IgE释放,使肥大细胞、T淋巴细胞增殖加快,并在辅助性T细胞(Th细胞)辅助下诱导IgM向IgE转化。同时,LT具有增加毛细血管和微静脉的通透性的作用,也参与了风团的产生和随后发生的炎性反应,其主要作用于毛细血管后静脉,由于血管内皮出现裂隙, 造成血液中大分子成分外渗,继而水分渗出,导致水肿。这些免疫因子加重局部的炎症和水肿反应[16]。

西替利嗪为强效抗变态反应药,其作用特点是抑制组胺介导的早期变态反应,并进一步减少变态反应相关的炎症细胞移行和介质释放,具有长效、选择性抗H1受体活性作用,无明显的中枢抑制作用及抗胆碱作用。此外,西替利嗪能减轻嗜酸性白细胞在炎症组织中的浸润,稳定嗜碱性粒细胞胞膜及肥大细胞膜,降低血清IgE水平,抑制细胞释放5-羟色胺、组胺等多种生物活性物质,从而抑制其参与皮肤变态反应[17]。

荨麻疹属中医学“风疹”“隐疹”“风疹块”等范畴。《金匮要略·中风历节病脉证并治》指出“邪气中经,则身痒而瘾疹”[18]。说明本病由禀赋不足、外受风邪所致。外邪侵袭首先犯肺,肺气虚则腠理不固,引发风疹,也存在阴血不足,血虚生风,内外风相引,内外不得疏泄,积聚于腠理而发病。同时脾主运化水湿,脾虚失运,湿邪停滞,湿性黏滞,则导致荨麻疹缠绵难愈,反复发作。

穴位埋线可以发挥穴位与针刺的作用,又可以保留长时间的刺激,具有独特的优势。医用羊肠线在组织中被分解吸收时,对穴位起到“长效针感”效应,延长了对经穴的有效刺激时间。而且羊肠线作为异体蛋白的刺激,使肌肉合成代谢增高,分解代谢降低,即肌蛋白、糖类合成增高,乳酸、肌酸分解代谢降低,从而提高机体营养代谢。羊肠线埋入后能提高机体应激能力,促进病灶部位血管增生,血流量增大,从而加快炎症物质的吸收,减少渗出、水肿。埋线后可在大脑皮层区建立新的兴奋灶,从而对病灶产生温和而持久的刺激,形成良性诱导,保证大脑皮层感觉区细胞功能的正常作用,达到消除疾病的目的[20]。取穴中曲池为手阳明大肠经穴,长于表里双清,能清热解表,祛风止痒,调气血营卫,为治疗瘾疹特效穴;血海为足太阴脾经穴,益气健脾,补血养血,活血化瘀;足三里为足阳明胃经穴,调脾胃,补中气,祛邪气;膈俞为血会,益气健脾活血;大椎属督脉穴,可振奋周身阳气,疏通经络,祛风外出;大肠俞外散大肠腑之热[21]。诸穴合用,共奏泻热通络、调节经气、清热滋阴之效。

DLQI评分反映患者的生活质量,荨麻疹症状评分反映患者的症状疗效。血清总IgE、LTD4、LTE4及组胺是临床中较为有效地反映机体的变态反应过程的客观指标。观察结果表明,治疗后治疗组DLQI评分、荨麻疹各项症状评分及总分均低于对照1组、对照2组(P<0.05);治疗后治疗组IgE、组胺、LTC4、LTD4及LTE4水平均低于对照1组、对照2组(P<0.05);治疗组总有效率高于对照1组、对照2组(P<0.05),对照1组总有效率高于对照2组(P<0.05)。说明穴位埋线联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹疗效确切,并能改善临床症状及血清组胺、LTC4、LTD4、LTE4水平。但针对本研究而言,当前的穴位埋线技术仍然相对简单,有一定局限性,且缺乏共识性,应用较少,有待进一步改善。