体验式教学在物理课堂中的应用—以“二力平衡”为例

2020-08-20王超

王 超

(江苏省苏州市吴中区迎春中学,江苏苏州 215128)

引 言

物理学习是在观察、思考、研究和实践中获得物理知识和技能。这一过程只有通过亲身体验才能完成。初中物理教学过程中所指的体验,就是教师以课堂为舞台,以学生为主体,以任何感官能够接触到的介质为道具,创造出能够引起学生兴趣、思考的情境。在新课程标准下,体验教学主要分为“具体体验”“观察思考”“抽象概括”和“实践检验”四部分。“具体体验”就是让学生亲身经历,满足各感官需求;“观察思考”就是在体验的基础上,进行内容反思;“抽象概括”是在体验、思考的基础上,总结出概念或规律;“实践检验”就是将总结的概念和规律进行具体应用,既可以检验概念的正确与否,又能帮助我们解决实际的问题。整个体验式教学是一个相辅相成、环环相扣的过程,既符合了学生的认知规律,又满足了物理学科素养的要求,还能提高学生的核心素养。下面,笔者以“二力平衡”为例,来谈谈在物理课堂教学中,如何带领学生进行体验式学习。

“二力平衡”是初中物理教学中的核心内容,也是中考考查的热点和难点。本课主要研究“二力平衡”的条件及物体在平衡力作用下的运动状态这两部分内容。这是“力和运动”这一章节的重要组成部分。学生在学习本内容时,通常会遇到以下三个问题:(1)本课内容涉及力学和运动学的知识,是比较抽象、难懂的,学生无法产生浓厚的学习兴趣;(2)“二力平衡”的条件比较多、比较复杂,学生无法在一两个体验活动中全面了解、掌握;(3)如何将“二力平衡”的条件和具体实践应用相结合。接下来,笔者就设置丰富的体验活动来解决这三个难点问题。

一、创设情境模式,激发具体体验

体验式教学第一步就是满足学生各感官的具体体验,这是学生反思、概括的源泉。物理学科素养的培养,就是促使学生通过体验产生认知冲突,以激发自身科学探究的兴趣和原动力。教师应积极创设情境,设置活动,让学生有身临其境之感。教师在创设情境时,要做到有的放矢,可采用一些和当下学生生活比较密切的、学生比较感兴趣的素材进行情境创设,同时避免难度过高的、过于抽象的,或者难度过低的、让学生不屑的情境体验活动。这更有助于激发学生的好奇心和求知欲[1]。

【教学设计1】“二力平衡”导入

体验活动:请两名学生将一根一米长的木棒直立在手指上,如图1所示,看谁坚持的时间长,让其他学生观察。

设计意图:让部分或者全体学生亲历比赛活动,利用学生的表演欲和求胜欲,激发其思考:如何才能在比赛中获胜,从而引出研究课题。

图1

【教学设计2】引入“探究二力平衡条件”的问题

体验活动:将一个玻璃杯放在光滑的玻璃斜面上来观察其运动状态,如图2所示。

设计意图:让学生看到玻璃瓶无法静止在光滑的玻璃斜面上,从而引发学生思考和提问。不是所有的两个力都能使物体处于平衡状态。提出这堂课的主要研究问题:二力平衡的条件是什么?

图2

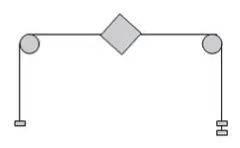

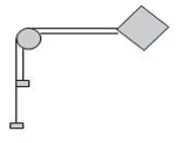

【教学设计3】探究“二力平衡”的四个条件:同体、等大、方向、共线

体验活动:教师让学生采用分组形式,利用铁架台、钩码、定滑轮、轻质小纸片、剪刀来完成以下四步操作。

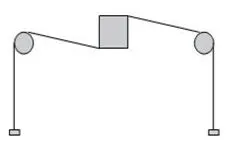

(1)在两边分别挂上不同数量钩码,观察纸片能否平衡,如图3所示。

(2)将相同数量的钩码挂在同一侧的定滑轮上,观察纸片能否平衡,如图4所示。

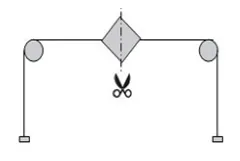

(3)将纸片旋转一定的角度,观察纸片能否平衡,如图5所示。

(4)用剪刀将纸片剪断,观察纸片能否平衡,如图6所示。

图3

图4

图5

图6

设计意图:此设计分别展示了“二力平衡”的四个条件,让学生获得了相对独立的体验,有助于其归纳和总结。这既体现了控制变量法的要求,又可以让学生在简单的、单一的体验中获得复杂的知识。

二、利用问题设置,反思体验经历

在大量具体体验的基础上,学生获得了许多信息。这些信息相对来说是繁乱、复杂的。所以,教师在学生体验后,要设置具体、有效的问题,帮助学生梳理这些信息,去除无用的、不贴切研究主题的信息,并且将有用的信息进行有效的整合,从而形成研究问题的证据链,帮助学生在证据中反思、概括、总结,得出最终的有效概念,并总结出研究方法和经验,使学生不仅获得学科知识,还能在科学探究过程中掌握科学的方法和树立科学的态度和责任心。

例如,在教学设计1中,学生获得的信息是很多的,此时教师可提出问题:怎样做才能获得比赛的胜利?很多学生无法回答,教师可以再相应地设置一些小问题,如物体在手上是怎样的一种运动状态?物体受到几个力的作用?分别是什么力?能否将力的示意图画出来?这样就把学生引入本课内容的学习中。再如,在完成教学设计3的活动后,教师可以利用PPT展示图6的实验场景,并设置如下问题:(1)此实验能否得出,二力平衡时两个力大小可以不相等?(2)什么原因导致这个实验失败?(3)如何改进?(4)针对活动3的设计,利用小卡片代替木块A有什么好处?(5)如何选择合适的小卡片?以上问题的设置环环相扣,使学生深度体验的过程更加全面,也有助于其更好地归纳和总结结论。

三、分析归纳总结,得出物理概念

美国教育家、心理学家库伯认为:“知识的获取源于对经验的升华和理论化。”学生在体验的过程中获得了大量的经验,并通过分析与反思对经验进行了选择和整合。接下来,学生就要发挥自己的主观能动性,在教师帮助和配合下,抽象、概括体验所得,在和同学讨论、交流、合作下,总结出适合一般情况下通用的物理概念和规律。在这个过程中,教师应该以学生为主体,锻炼学生的分析、概括能力。例如,在教学设计3中,每完成一个操作步骤后,教师应让学生分步归纳。如在完成第一步操作后,学生发现做到同体、反向、共线几个条件后,由于没有做到等大,物体无法平衡,多次试验后,就可以得出初步结论:等大是二力平衡的条件之一。同理,完成后面几步的归纳总结。最后,在分步归纳的基础上,综合归纳出二力平衡的条件:同体、等大、共线、反向[2]。

四、再设情境活动,体验实践应用

图7

在学生通过科学探究过程,归纳和总结出物理概念、规律后,教师就可创设一些新的情境来让学生检验物理概念的正确性,同时也是对教师教学过程的积极反馈。在“二力平衡”课堂教学的最后阶段,教师可以创设两个情境,让学生亲身体验[3]。

【教学设计4】二力平衡条件应用1

体验活动:准备一把长度为20cm的均匀刻度尺,让学生一次性放在自己的食指上,使其平衡,如图7所示。

设计意图:本活动设计主要强调一次性放好,避免了学生多次调试而找到最后的平衡状态。这就引导学生思考:怎么做才能一次性完成?为了满足二力平衡的特点,学生自然就会找出直尺的重心,然后将重心部分放在手指头上,从而使直尺平衡。

【教学设计5】二力平衡条件应用2

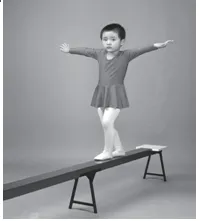

体验活动:利用长门板制作简易平衡木,让学生尝试走平衡木,如图8所示。

设计意图:让学生在体验的过程中,验证二力平衡的条件,只有将自己的重心始终保持在平衡木的正上方,人才不会掉下来。这也和本课引入的情境形成呼应。

图8

物理学的基础就是实验教学,通过实验将自然界普遍发生的物理现象或规律进行集中的表现。学生可在体验中建立正确的思维方法,科学地获取物理知识与技能,并在科学探究过程中树立科学的态度和责任心。所以,以实验为载体、以生活为源泉的体验过程,是学生体验活动的主战场,是学生获得知识、提升技能的主要途径,也是物理科学素养的重要组成部分。所以,教师必须创设情境,以满足学生全面的体验需求,让学生在快乐中体验物理知识。

结 语

综上分析,我们在平时的物理教学中,应遵循学生的认知特点,从抽象到直观、从现象到本质、从感悟到分析、从体验到认知。这是提高物理学科核心素养的必要途径。这就要求教师平时多思考、多研究,努力提升自己的教学理论和技能,竭力提升学生的综合能力。这不仅是新课程标准的教学要求,也是提高教师专业素养的必要途径。