基于培养思维品质的语文教学策略初探

2020-08-02钟小艺

钟小艺

摘要:思维品质的培养,是形成语文核心素养的重要一部分。用好语文课程中丰富的教材资源,以设置核心问题、引导学生用问题来导学、进行读写共生的写作训练以及鼓励学生大胆质疑的方式,提高语文教学的质量,培养学生思维的灵活性、深刻性、独创性、批判性,真正做到“以生为本”。

关键词:思维品质;语文教学;问题

在中学语文教学中,思维品质的培养,是形成语文核心素养的重要一环。《新课程标准》中提到:语言文字的运用和思维密切相关,语文教育必须同时促进学生思维能力的发展与思维品质的提升。语文学科承载着厚重的人文价值,教材鲜活而灵动,是培养学生思维品质的好学科。笔者认为,语文教师应充分利用文本的丰富资源,以多种方式去培养学生的思维品质。下面,笔者就在语文教学中培养思维的灵活性、深刻性、独创性、批判性展开论述。

一、核心问题,巧妙发散——培养思维的灵活性

亚里士多德说:“思维从对问题的惊讶开始。”课堂教学中,师生之间的巧妙问答,是师生交流、互动的重要形式。语文教师应该巧妙设置“牵一发而动全身”的“核心问题”,打造“以生为本”的课堂,引发学生积极思考、激发学生的思考,培养学生思维的灵活性。优质的核心问题,能迅速集中学生的注意力,让学生在探索中擦出思维的火花。下面笔者就统编版《语文》八年级上册的《渔家傲》为例,来分析一下不同的问题设置方式所达到的不同效果。

1.传统教学中的问题设置

第一种课堂问题的设置模式,是传统古诗教学中的常见模式。通过这一系列问题的设置,学生能对该词的基本内容、思想感情有一定的了解。并且,在此基础上进行记忆。如果教师把课堂再放开一点,学生可以在第三个问题中形成一定的合作、探究能力。这是一节需要教师调控的课。调控得好,学生有一定思考的空间,调控不好,则是看似研讨,实则无趣的教师“一言堂”。而且,这样的课堂是被一个个问题的分析所割裂的,丧失了“语文味”。

第二种方式,是笔者亲身实践的。抛出那个问题后,整个课堂似乎沸腾起来了。学生回答有理有据、妙语连连。重点的词句分析、思想感情赏析、与《如梦令》的对比……这些知识点,都顺着学生的回答很自然地被整理了出来。笔者所做的,无非是稍微完善一下他们的回答。那一堂课,笔者甚至没有用到PPT。可以说,通过这“核心问题”的设置,教师找到了让学生积极主动思考的切入点,借助它成功地串联起了整堂课。而学生,在这个问题的引领下,不断地思考、合作、探究、重建、思考……他们真正地成为课堂的主人,在课堂中锤炼思维的灵活性。

要设置一个优质的“核心问题”并非易事。教师要与文本对话、与作者对话、与编者对话,寻找到可以串起整堂课的切入点。如《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》这一首词,我们设置的问题是“为什么说‘可怜”。又如《社戏》一文,我们设置的问题是“为什么称之为‘乐土”。同时,教师在设置“核心问题”,不仅要关注作家作品,也要充分考虑学生的情况。问题的设置要关注学生的认知水平,问题的难易程度,是否能引发学生的体验、共鸣、思考。

二、学生提问,深入探究——培养思维的深刻性

用学生之问,导学生之学,有助于培养思维的深刻性。

这是笔者三年前和三年后亲身实践的两堂课。从上述表格中可以看出:按照传统教学方法进行设计,考点落实到位,但难免按部就班,课堂索然无趣。采用学生提问的方式,极大地调动了学生思考的积极性。“生生互助、师生互助”来解决问题的过程恰好是把考点巧妙落实的过程。此间,学生对文本有了深入的探究与思考,提升思维的深刻性。

三、转换视角,读写共生——培养思维的独创性

叶圣陶先生说:“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能。”笔者合理选择训练的文本,积极实践以转换叙述视角为方式的随堂微写作,培养学生思维的独创性。

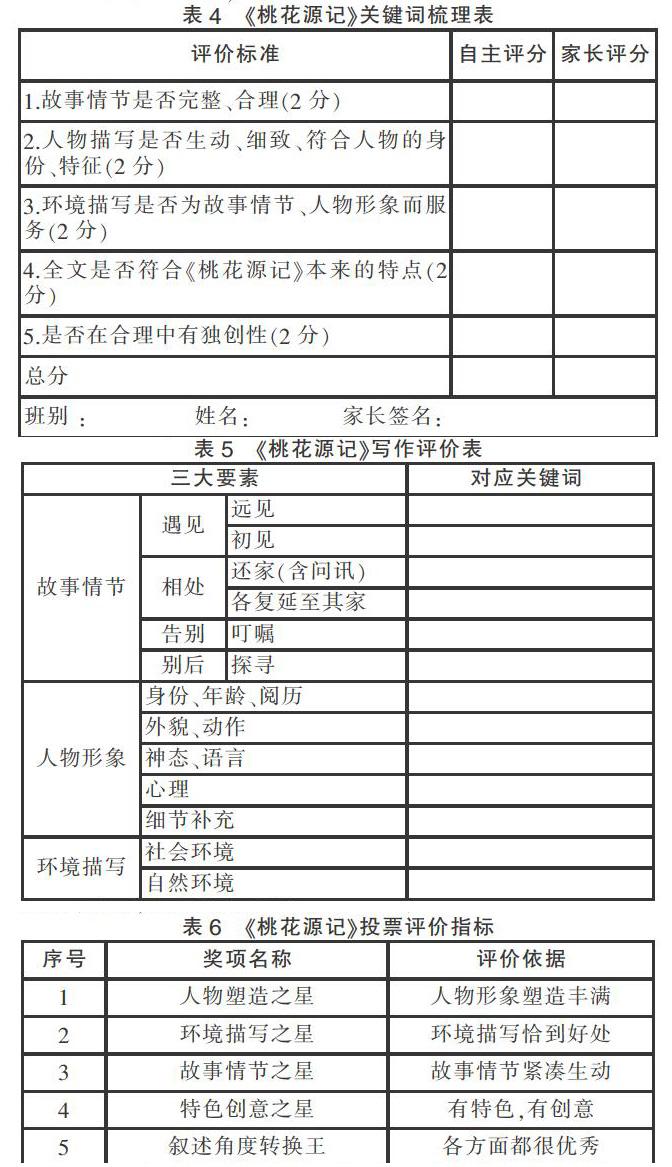

以《桃花源记》为例,笔者设计了一系列的培养思维品质的写作训练活动。

1.完成下列表格,提取出相应的关键词(对应要写的人物)

根据课文内容,提取关键词

2. 完成 《写作评价表》

3.学生票选优秀作品

收集本班所有学生作文,发送到QQ群。给足时间学生阅读、欣赏,而后投票选出优秀作品。

基于“叙述角度”的随堂微写作,让写作飞入了寻常语文课堂。它的根基扎在语文课文肥沃的精神土壤里,它带着学生学会交流与欣赏、思考与创作。教师活化课堂,学生由分析课文的“品读者”走向参与课文的 “言说者”,无形中提升思维的独创性。

四、積极评价,大胆质疑——培养思维的批判性

《礼记·中庸》里的“审问之”“ 慎思之”和“明辨之”都展现了批判性思维的特质。

初中的学生心智不太成熟,但是个性化又崭露头角,正是培养批判性思维的好时候。语文思维的批判性,并非是反文本,而是在开放的课堂中,激活思维,有理有据地对问题提出属于自己的看法和见解,做到“不唯书、不唯上”。

比如教授《湖心亭看雪》的时候,有学生就质疑张岱其实并未把“金陵人”当作是知己,从“拉”“强饮”可以看出。他们提出张岱是带着愁绪,随性就去赏雪了,而“金陵人”则“铺毡对坐”,还准备好了酒,有附庸风雅之嫌。这与张岱的性格气质是不相吻合的。况且,若真的是知己,又怎会匆匆告别?

这样的思考是非常可贵的。教师应该充分尊重学生的阅读个性化体验,学生才能真正地“思之”且“辨之”。

综上所述,我们的语文教学应从思维的灵活性、深刻性、独创性、批判性这四个方面着手,构建富有生机的课堂,培养学生的思维品质。