构建“三可”阅读教学课堂模型实践探索

2020-08-02刁小东

刁小东

摘要:“教学模式”是实现“高效课堂”的主要手段,而“高效课堂”是应试教育的产物,未来教育需要“智慧课堂”,构建“目标可达、思维可视、技能可练”的“三可”课堂模型是实现智慧课堂的重要思路,在语文阅读教学中,构建以“文本内容学习”与“语文技能训练”相结合的阅读教学课堂模型更符合语文教学的规律。

关键词:教学模式;课堂模型;目标可达;思维可视;技能可练

一、 从“教学模式”走向“课堂模型”

课堂按教学效率可分为“有效课堂、高效课堂和智慧课堂”三个层次。教师按学校的规章制度按部就班去完成教学任务就可称为“有效课堂”,“高效课堂”是在“有效课堂”的基础上,因应中考、高考应试竞争的需要而提出,在教学时间、师生精力已不能再挤出质量的情况下,各校就在“教学模式”上做文章,以全校统一的、流水线式的课堂教学程序来提高课堂效率,达到在中高考竞争中脱颖而出的目的,例如,洋思中学的“先学后教,当堂练习”模式,杜郎口中学的“10+35”模式,昌乐二中的“271”模式,均以模式为卖点,在提升了本校的应试成绩之后,再加以包装、宣传、推广,成为众多学校学习模仿的对象,衍生出更多的“模式之变式”,也取得了不错的应试效果。可见,教学模式可提高课堂效率,高效课堂与应试教育紧密相关。

模式有其利,尤其是那些普通学校,是他们逆袭成为“名校”的捷径;模式之弊也显而易见,受到越来越多的质疑,尤其在人才培养方面,繁多的“教学模式”几乎都以培养“应试高手”为主要追求,固化的教学结构,反复的技巧操练,必然扼杀学生的天性与个性。

未来的课堂是“智慧课堂”,而且是符合人才培养规律的课堂,是既能取得考试成绩又能培养学生核心素养的课堂,是鱼和熊掌要兼而得之的课堂,因此,课堂教学改革要从“高效课堂”转型为“智慧课堂”,即要从“教学模式”中解放出来,探索以“课堂模型”为主要框架、富有教学智慧的课堂。

“教学模式”与“课堂模型”有本质的区别,“教学模式”是指在一定的教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动程序;“课堂模型”则是指基于学习理论、批判性思维理论、国际教育评估理论等提炼出课堂教学的共同要素,再根据各学科教学的目标、对象、内容、时间等的不同,采用不同要素的组合来开展教学的课堂结构框架。打个比方,“教学模式”好比是工人在流水线上生产出一块块的“积木”,而“课堂模型”则是孩童用不同的积木方块按一定的指引和自己的想法去堆砌不同的造型。教学不能是教师在流水线上生产一件件标准的零件,而是要引导学生去堆砌一座座不同形状的模型。

二、构建“三可”阅读教学课堂模型的要素

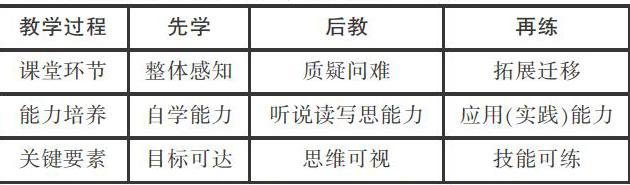

语文阅读教学课堂一直非常讲究“教学模式”,比较主流的阅读教学模式有串讲评点式、文学分析式、文章解析式、个性体验式、言语形式解读式等几种,这些模式既有优点,也有不足,例如,言语形式解读式,“以读促写”的功能很强,强调阅读的“语用”功能,较能体现语文的“工具性”,但弱化了语文的“人文性”。阅读教学要从“教学模式”走向“课堂模型”,需对阅读教学课的相关要素进行梳理,围绕“教学过程、课堂环节、能力培养、关键要素”,可形成如下表格:

從表格上可见,阅读教学的过程基本按“先学、后教、再练”的程序来完成,即是常见的“预习、上课、练习(作业)”的过程;“课堂环节”基本按“整体感知、质疑问难、拓展迁移”三大板块进行;“能力培养”方面,“先学”环节重点培养学生的自学能力,“后教”环节重点培养“听说读写思”的能力,“再练”环节重点培养学生将知识和技能应用于解题和生活实践的能力。“教学过程、课堂环节、能力培养”是多数“教学模式”的主要构成要素,也是构建“课堂模型”的基础。

构成“课堂模型”的零件是一个个“要素”,程红兵校长在《教育治理现代化进程中学校治理体系变革研究》一书中把阅读教学课堂的要素概括为七个,即“行为目标、还原背景、还原原型、还原思维、多维反思、矛盾质疑、动态视角”等,按此思路,我认为可简略为“目标、思维、技能”三个关键要素,对三要素的要求是“目标可达、思维可视、技能可练”(简称“三可”)。“目标可达”就是每堂课设定的教学目标要具体清晰,经过教学之后能够达得到;“思维可视”就是在教学过程中,教师的设问、引导、讲解和学生的讨论、作答要有逻辑性,要看得见学生思维的过程;“技能可练”就是每堂课均要有听说读写思技能的训练,且训练有要求、有强度、有效果。课堂上如果具备了这三大要素,那么教师采用哪种模式上课都可以,只要根据班级情况、课文类别、教师特长等进行教学就行,就如很多语文教学名师都喜欢采用“串讲点评式”进行教学,以丝丝入扣的讲解、精练独到的点拨来引导学生精读课文,让学生获得思想的启迪与能力的成长,而按现在的观点看,会被批“教师讲得太多,没有小组合作学习,没有让学生上台展示,阅读题做得太少”,但这些东西均不是阅读教学的必需。

三、“三可”阅读教学课堂模型课例分析

现在以统编版《语文》八年级上册第四单元《昆明的雨》一课的设计为例来探讨怎样构建“三可”阅读教学课堂模型。

(一)设计可达的教学目标

教学目标要“可达”,通常要符合三个要求:一是符合语文课标的要求,二是文字表述指向清晰,尽可能有数量要求、时间限制或完成质量标准;三是难易适中,符合学情。先来看一位教师的教学目标设计:

1.朗读课文,感受汪曾祺散文平淡有味的艺术特色;

2.品味语言,掌握行文中具象表达的独特写作方法;

3.发现美好,触摸作者诗意、热爱生活的人文情怀。

这个教学目标设计指向不清晰,语言表述不正确不规范,例如:第1个目标的“艺术特色”与第2个目标的“写作方法”有重复之嫌,“艺术特色”与“写作方法”都是指“表现手法”;第2个目标中的“具象表达”不是一种写作方法,学生不易理解;第3个目标,让学生“触摸”人文情怀,太虚太空,不易达成;三个目标的表述都没有完成的数量、时间或标准要求。

按“目标可达”的设计要求,本课的教学目标可设计为:

1.默读课文,用简洁的语句概括文章内容,并理解散文“形散神不散”的特点;

2.品味语言,找出自己喜欢的句段,学会用诵读法感受汪曾祺散文“平淡有味”的语言特点;

3.学会质疑,思考本文标题与文章内容的关系,欣赏名家之作的巧妙构思。

(二)设计可思的主问题

思维可视,即“看得见的思维”,就是要针对教学目标设计关键的“主问题”,以“主问题”来引领学生学习文本内容。主问题设计要紧紧围绕教学目标和教学重难点,学生要经过较深入的思考之后才能得到答案。根据以上三个教学目标,现设计如下三个主问题来启发学生思考,构成教学过程的主线:

1.课文写了哪几件事来表现昆明雨季的景物、滋味、人情、氛圍之美?请用简洁的语言概括出来。

2.汪曾祺的散文具有“平淡有味”的特点,请找出你喜欢的一些句段,说说它的“味”在何处?

3.本文标题是《昆明的雨》,但全文并没有特别写昆明雨的特点,而是写昆明雨季时的景、人、事,可否把标题改为《昆明的雨季》?说说你的观点与理由。

(三)设计可练的教学环节

阅读教学过程就是解决上述三个问题的过程,也就是“学习文本内容”和“训练语文技能”的过程。

第1个问题针对第1个教学目标而设计,着重培养学生对文本理解的精准度与深度,主要训练学生的“默读技能”和学习“要点概括”的方法,这两者都是《课标》规定的学生必备的阅读技能。有些教师设计的问题是“课文写了哪些景、人、事”,答案写了“仙人掌、牛肝菌、杨梅、缅桂花、苗族女孩、房东母女、喝酒”等,这样的设问和答案都有缺陷,不能体现出“昆明的美”。一个地方的美,美在“风土人情”,即“风俗、土产、人物、情缘”。作者在文中写仙人掌,并不是要说明仙人掌有多美,其实仙人掌一点也不美,之所以写仙人掌,是要写昆明人在家门头上“挂仙人掌辟邪”这一风俗,旨在表现昆明的“景物之美”。现将第1问设计成“写了哪几件事”,其答案就是要概括“事”而非零碎的“物”,正确的答案是“挂仙人掌、吃菌子、卖杨梅、送缅桂花、雨中喝酒”这几件事。“挂仙人掌”表现景物之美,“吃菌子”表现滋味之美,“卖杨梅、送缅桂花”表现人情之美,“雨中喝酒”表现氛围之美,这五件事都是作者在昆明生活时的小事,事与事之间看起来都是“散”的,但通过一个“美”字把它们串联起来,表现出作者对昆明生活的喜爱与想念,全文中心就“不散”了,就体现了散文“形散神不散”的特点。

第2个问题针对第2个教学目标设计,着重训练学生的朗读能力和语言赏析能力,让学生自己找出喜欢的句段,认真品读分析,学会赏析语句的方法,不仅可用于考试时做阅读题,也是阅读关键素养之一。品味语言的方法,首先要通过读(朗读、赏读、演读、诵读)来感悟,再通过比较的方法进行分析。例如,“牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。”这一句“滑嫩鲜香”之间用了逗号,而不是通常的顿号,或不用标点符号,朗读的时候,要停顿久一些,仿佛牛肝菌的美味还留在唇齿之间,换成顿号或不停顿再读一次,就没有那种感觉了。又如:“卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆喝一声:‘卖杨梅——,声音娇娇的。”这一声“卖杨梅——”要用演读法,把卖杨梅女孩娇娇地吆喝的韵味读出来,读得逼真,不用更多的言语解释就能感受到昆明的人情之美。汪曾祺的散文,没有很多华丽词藻的堆叠描写,没有很多的比喻排比句,在明白如家常话的叙述中透着情怀与想念,这样的语用之风值得学生学习并细细品味。

第3个问题针对第3个教学目标设计,着重训练学生的批判性阅读能力,在解决这个问题时,可采用小组讨论的方法,让所有学生都有发表观点的机会,再挑选一些同学在全班进行展示,训练学生演说的能力。阅读教学要教会学生“评价文章”,在评中培养思维的品质,而不只是教会学生做几道阅读题。评价文章,不仅是让学生说此文写得好,而是要让学生学会批判性阅读,培养学生的批判性思维。例如,读此文时会有一个疑问:标题是《昆明的雨》,但文中直接描写昆明雨的特点的句子并不多,而是重点写“昆明雨季”的景、人、事。“雨”和“雨季”有什么不同?当然有区别,“雨”是自然的物件,“雨季”是一个季节,是一个很长的时间段。因此,设计“换标题”的问题,无论学生答“可”或“否”,均要从文中找出理据来证明自己的观点,这是培养学生辩证性思维的能力,也是具体体现“思维可视”的一个重要环节。

“目标可达、思维可视、技能可练”的“三可”阅读教学课堂模型,不需拘泥于课堂上要走多少个环节,也不限制教师只能讲多少分钟,只要教师所定的教学目标是具体清晰的,教学过程中学生所言所写是经过大脑深度思考的结果,学生具体的某项语文技能得到了较好的训练,那样的课堂就是智慧课堂。

参考文献:

[1]程红兵:《教育治理现代化进程中学校治理体系变革研究》,福建教育出版社

[2]荣维东:《语文教学原理与策略》,西南师范大学出版社