基于实验主义治理视角的医改多元主体治理困境及破解之道

2020-07-16蔡媛青王文娟

■ 陈 航 蔡媛青 王文娟

从《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》启动“新医改”,逐步确立回归公益性的改革方向,到《“健康中国2030”规划纲要》中提出从供给侧和需求侧两端发力,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力,再到《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出提高全民健康水平,说明政府对医疗改革的认识也在不断发生变化。针对中国卫生体系和服务能力建设中存在的问题,需要进行整体性、系统性的医疗体制改革设计。实验主义治理为医疗体制改革中“供给者、需求者、支付者”为什么愿意参与以及如何参与这两个关键问题提供了新思路[1],“改变现状”机制涉及“为什么愿意参与”的问题,而“共同学习”的协调机制涉及“如何参与”的问题。在医疗体制改革协同治理的过程中,通过进一步阐述实验主义治理理论中的“改变现状”和“共同学习”机制,明确“政策制定方、供给者、需求者、支付者”多方主体如何单独和互动地形成政策目标和手段的实验性政策过程,以及“政策制定方、供给者、需求者、支付者”多方关系中的利益、资源如何实现协同。本研究基于实验主义治理的视角,来探索中国式实验主义治理在医疗体制改革的动态。

1 医改多元主体的治理困境

在医疗体制改革过程中,政策制定方以确定期望的医疗体制改革的结果或社会目标作为研究开始。本文研究中国医疗体制改革不仅提供验证研究设计的一般理论主张,而且也揭示了一般理论设计下的微过程。研究追踪中国医疗体制改革中参与主体政策制定方、供给者、需求者、支付者是如何根据医疗制度的改革做出改变,理顺政策制定方、供给者、需求者、支付者的关系,同时统筹推进相关制度改革。

首先,在医疗体制改革过程中每一方主体都面临不同的约束条件,不一定愿意且能够提供真实有效的信息。医疗服务市场的主体包括供给者、需求者和支付者。每一方主体在医疗体制改革中的目标或偏好亦不同,实施期望的医疗体制政策的能力也不同。

其次,医疗体制改革中参与主体之间关系的动力机制在决策中起着至关重要的作用,使实验主义治理的理想模式进一步复杂化。研究认为,主体间关系面临着各种政策担忧,因为他们的地方偏好显著不同[2]。医疗体制改革中主体间关系进行策略选择时均基于各自的利益驱动。需求者的目标或偏好是获得最好的医疗服务,以最低的费用(甚至不需缴费)的方式。营利支付者要追求利润,而非营利支付者追求收支平衡。支付者作为制约供给者行为和需求者行为的主体存在,如果支付者偏向患者,即制约医疗机构;如果支付者偏向医疗机构,即牺牲部分患者利益。供给者的利益机制是为换取最好的补偿,需要采取有效管理、减少服务和低质量服务来降低成本。在不同的制度安排下供给者的策略会有不同表现:如果支付者需要考虑医疗成本,医生为了实现利益最大化会偏好最大化地满足患者需要;如果供给者需要考虑医疗成本,供给者的偏好和策略即最大程度保全供给者(医院和医生)的利益。

第三,理想的实验主义治理框架强调政策学习或主体之间相互监督和同行评议。由于信息不对称现象的普遍存在,在机制设计理论看来,资源配置机制有效运行的前提是真实信息的处理和传递[3]。但在信息不对称的情况下,面对不同约束条件的个体(供给者、需求者和支付者)会从不同的行为动机出发。供给者、需求者和支付者每一方主体在医疗体制改革中参与的能力不同。在供给者、需求者和支付者多元主体参与的治理过程中,需要通过设计恰当的信息处理规则,使供给者、需求者和支付者的目标与社会目标相一致,从而激励供给者、需求者和支付者各方提供真实信息以保证医疗资源的最优配置。

2 实验主义治理的破解之道

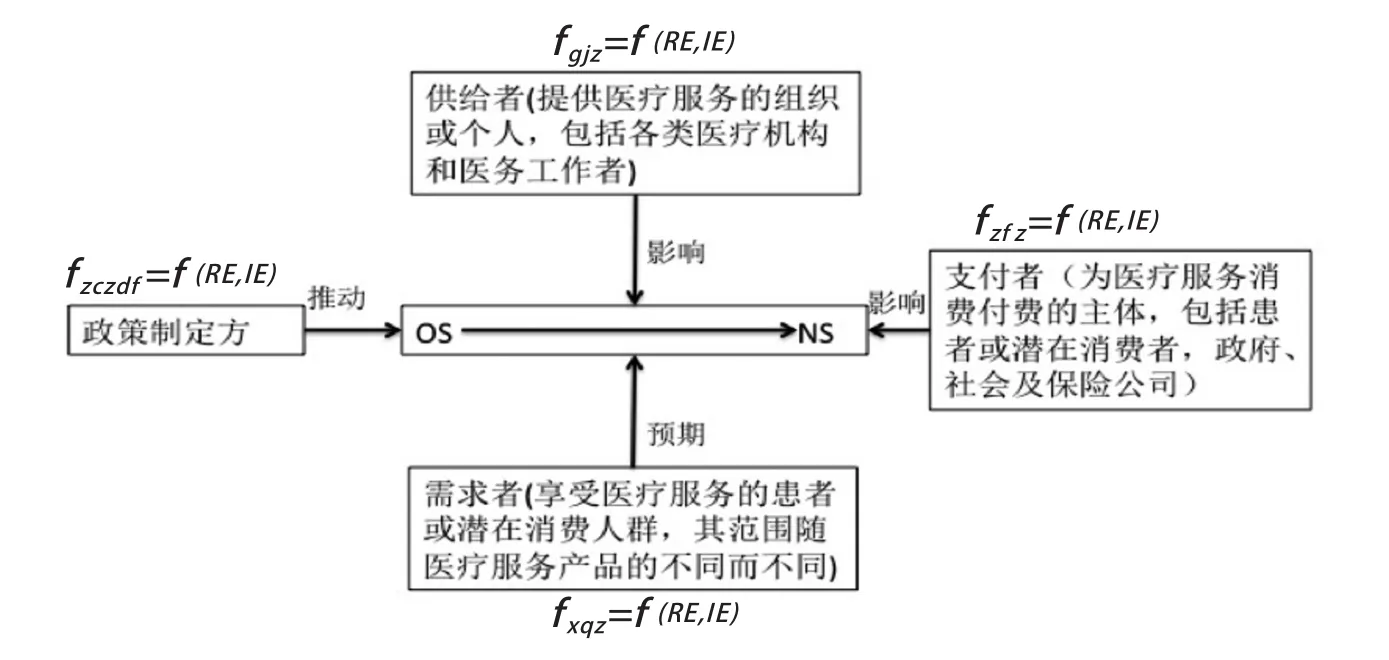

在医疗体制非线性的改革过程中,借鉴实验主义治理理论中的“改变现状”和“共同学习”机制,对中国医改多元主体治理困境的制度机理及其解决思路进行探讨。实验主义治理是指用临时决策进行递归决策政策目标的制定和修改,并以此为基础不同情况下替代工具的比较[4],理解为一套制度的制定目标和手段被允许共同定义和共同发展的机制[5];同时,由于没有预设的菜单或配方,增量演化是非线性的,而不是坚持遵循实施预先确定的解决方案,在合作过程中所涉及的行为者会考虑和发现多个潜在的解决方案[6]。本文基于实验主义治理视角,对中国医疗体制改革中政策制定方、供给者、需求者、支付者之间主体关系的分析,运用“改变现状”机制和“共同学习”机制阐述分析中国医疗体制改革中各方为什么参与和如何参与的问题,解释了参与主体政策制定方、供给者、需求者、支付者是如何根据医疗制度的改革做出改变。

2.1 “改变现状”机制:激励相容促进多元主体参与

在推动医疗体制改革过程中实验主义治理理论的“改变现状”机制[7]旨在改变现有的利益格局,而这种利益格局往往为拥有优势的利益主体所把持。在中国医疗体制深化改革过程中的主体包括:政策制定方(通常为医疗政策的制定机构)、供给者(提供医疗服务的组织或个人,包括各类医疗机构和医务工作者)、需求者(接受医疗服务的患者或潜在人群,其范围随医疗服务产品的不同而不同)、支付者(为医疗服务消费付费的主体)等。如何激励相容促进多元主体参与来推动中国医疗体制深化改革?

在医疗制度改革过程中,“供给者、需求者、支付者”等主体中哪些相关利益主体扮演“竞争性利益团体”“初级行动团体”“次级行动团体”不同角色? 基于实验主义治理理论,分析其中这些主体的预期成本收益分布如何影响中国医疗体制深化改革的进程与结果。利益相关主体的利益格局现状可能会受到某些刺激因素而发生改变,即政策制定方、供给者、需求者、支付者的预期成本收益可能会发生改变。不同利益相关主体的影响可能产生作用医疗体制改革的不同合力,随之医疗体制改革也将被触发。

政策制定方中医疗体制改革的积极实施者,将在医疗体制改革中扮演“初级行动团体”角色,在可控范围内他们会沿着预设轨道积极推动医疗体制改革。由于新的医疗体制在提高医疗服务水平或优化资源配置效率中某个方面优于旧的医疗体制,在新的医疗体制下预期收益将会大于医疗体制改革的成本,带来高效和高质量的医疗服务。

在医疗体制改革中扮演“次级行动团体”角色的主体通常包括供给者、需求者和支付者等。基于实验主义治理理论,由于初级行动团体、次级行动团体在医疗体制改革过程中对新的医疗体制的预期成本收益分布不同,在“改变现状”过程中可能受到政策制定方的权力寻租以及潜在利益受损者的干扰和抵制等来自竞争利益团体的负向作用力,成为医疗体制“改变现状”的阻碍力量。医疗体制改革“改变现状”的作用力取决于两个方面:一是改变现状的“意愿”;二是改变现状的“能力”。当其预期收益越是大于预期成本的时候,医疗体制改革的意愿就越强,反之医疗体制改革的意愿越弱; 改变现状的“能力”往往由医疗体制改革的外部环境所决定,包括政治结构、行政结构、社会结构、制度环境等。中国医疗体制的改革是一个典型渐进改革“改变现状”的过程,医疗体制“改变现状”的动力受到不同利益相关主体对合力的影响。

2.2 “共同学习”机制:动态反馈协调多元主体合作

实验主义治理的“共同学习机制”包含了4方面内容[8]:大致的框架目标、参与主体的自由裁量、基于评议的动态评估及根据评估结果的反馈修正。这4方面内容不能相互割裂,而应被视为“共同学习机制”的组成部分统一理解[9]。

2.2.1 大致框架目标。在医疗体制改革过程中应以改革动力最大化作为改革大致的框架目标,动态反馈协调多方主体参与,针对不同利益相关主体形成的正向推动力与反向阻碍力,选择合适的改革策略(方案),顺利推进医疗体制改革。在医疗体制改革之前,新的医疗体制(N S)无法预先完全设定,基于实验主义治理理论,由旧的医疗体制(OS)向这一不确定的新体制发展过程中,需要探索不同的备选改革策略。新的医疗体制是改革策略(RM)的函数,实施不同的改革策略会形成不同的新医疗体制,即NS=R(OS,RM)。实验主义治理目前主要是作为对改革策略不确定性的回应而提出如何依据各方主体的偏好共同协商解决方案。

2.2.2 参与主体的自由裁量。根据文中利用实验主义治理理论对医疗体制改革内在动力机制的剖析,不同利益相关主体(供给者、需求者、支付者)从微观动机出发,支持或反对以及在多大程度上支持或反对医疗体制改革是基于自身的预期成本收益分布的自由选择。通过在旧的医疗体制实施某种改革策略,利益主体对于不同改革策略选择的偏好不同,理性的利益主体在自由裁量的过程中会选择能够实现预期收益最大化的新的医疗体制改革策略,即NS=R(OS,RM)。

同一主体在不同医疗体制改革策略下,受到意愿和能力两种作用力的双重影响,预期收益分布会有所不同。与利益主体的预期收益分布相关的意愿将受到改革策略选择的影响;而能力受到既定的制度环境因素(IE)的影响。因此,医疗体制改革中的作用力可用模型AF=f(RE,IE)表示,如图1所示。

2.2.3 基于评议的动态评估。医疗体制改革动力与改革策略之间的一般分析模型:

RP=F[fzczdf(R M,I E),fgjz(R M,I E), fzfz(R M,I E), fxqz(RM,IE)]。在这里将制度环境因素假设为常量C,则在医疗体制改革中每个利益相关主体的作用力可以进一步表示为:AF=f(RM,C)=U(RM)。每个利益相关主体对改革策略偏好的影响对医疗体制改革的作用力是一个动态的过程;据此可建立医疗体制改革动力与改革策略之间关系的分析模型:RP=F[Uzczdf(RM),Ugjz(R M),Uzfz(R M),Uxqz(RM)]=P(RM)。参与医疗体制改革的主体必须定期报告其表现,并参与评议,采用不同方式对结果进行比较,以达到医疗体制改革的目的。如果参与医疗体制改革的主体没有在商定的指标上取得良好进展,亦需表明他们正在采取适当的纠正措施。

2.2.4 根据评估结果的反馈修正。从纵向上看医疗体制改革,属于“帕累托改进”。从横向上看,在医疗体制改革过程中部分利益主体的利益也会受到丧失或削弱。因此,在做出改革策略时应根据不同利益主体的评估结果进行及时反馈修正,确保改革动力最大化,即BRP=argmax[P(RM)]。在反馈修正的过程中政策制定者需要相互学习,设立约束和设定目标,并通过比较不同方法推进共同的总体目标,持续地调整目标和手段,利用医疗体制改革中主体(供给者、需求者、支付者)对当前医疗体制改革的不同反应,更好地对医疗体制改革进行思考[10]。

图1 不同利益主体对于医疗体制改革的动力

3 结论及启示

医疗体制改革是一个动态的过程,改革中需要政策制定方、供给者、需求者、支付者通过激励相容和动态反馈采取有效的措施。本文提出了医疗体制改革多方主体参与的一个实验主义治理框架,依靠改革策略的优先次序科学设计医疗体制改革的路径,并以此为标准判断政策实验是否可持续或值得扩展。政策制定方、供给者、需求者、支付者多元主体在医疗体制改革中制定了一个共同的目标设定,制定了可实行的临时性“框架”或“平台”不断进行重新调整,并在这个治理的架构中,通过了解实际情况和各主体的实际能力不断反思和修改[11]。利用中国式实验主义理论和制度环境治理为基础,进一步阐释了医疗体制改革在中国治理中的实验主义模式,并提出对策建议。

3.1 推动多方合作持续性改进

在医疗体制改革中处理好多元主体的改变现状机制和共同学习机制,通过激励相容促进多元主体参与和动态反馈协调多元主体合作。基于实验主义治理理论,使医疗体制改革中的政策制定方、供给者、需求者、支付者积极采取有效的措施,推动政策制定方、供给者、需求者、支付者多方合作,通过制定大致的框架目标、参与者的自由裁量、基于评议的动态评估、根据评估结果的反馈修正,推动医疗体制改革持续性进行。“改变现状”机制通过激励相容促进医疗体制改革中的多元主体参与,试图通过制度压力寻找既有状态的动力,并促使其寻找合理的改进方法。“共同学习”机制通过制定大致的框架目标、参与者的自由裁量、基于评议的动态评估和根据结果的反馈修正来协调多元主体合作,从而不断地持续性改进。同时在医疗体制改革过程中能够根据改革动力对改革策略进行优先次序安排,尽可能实现医疗体制改革过程中的“帕累托改进”,追求帕累托最优,做到帕累托次优,处理好医疗体制改革中帕累托治理的困境。

3.2 宏观理念和微观机制结合

医疗体制改革中“供给者、需求者、支付者”共同参与合作治理来有效应对不确定性和信息不完备,以期对治理中的微观机制做出新的补充与推进[12]。在微观机制中具体的治理理念的创新才能得到检验,而微观机制的意义也只有放在更大宏观的理念层次上才能得到挖掘[13]。基于实验主义治理理论,将宏观理念和微观机制结合在一起,最终实现治理体系和治理能力的相互促进与协同发展。正如医疗制度改革一样,只有将其放在“激励多元主体参与”的理论层面,才可能发现这一微观机制在破解治理困局方面的重要意义;也只有通过医疗制度改革的实施绩效,才能够证明理论指导的合理性与可行性[14]。制度创新是一个不断在多样性中学习的过程,需要不断在实践中探索和检验更加具体、更加丰富的治理机制;而这恰恰符合医疗环境本身不断发展和变化的规律。面对不确定性日益增加的治理环境,治理体系和治理能力本身同样需要与时俱进、适时发展,而实验主义治理理论则能够为持续推动制度的演化提供不竭动力。