原发性闭角型青光眼行白内障超声乳化联合房角分离术的疗效分析

2020-07-09李健

李健

闭角型青光眼属于一种发生率较高的青光眼类型,是指因眼球前房关闭、眼内房水排除受阻引发的疾病。可分成原发性闭角型青光眼、继发性闭角型青光眼[1]。原发性闭角型青光眼患者多在冬季、傍晚、过劳条件下发病,睡眠/休息后眼压即可恢复正常[2],主要表现为疼痛、视力下降、眼压增高、充血、角膜水肿等。本次研究选取本院2016年5月~2018年5月收治的102例原发性闭角型青光眼患者,比较采用白内障超声乳化+人工晶状体植入+房角分离术治疗和白内障超声乳化+人工晶状体植入治疗的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2016年5月~2018年5月收治的102例原发性闭角型青光眼患者作为研究对象,根据治疗方法不同将其分为观察组和对照组,每组51例。观察组中男、女比例为29∶22;年龄60~82 岁,平均年龄(71.6±4.4)岁。对照组中男、女比例为31∶20;年龄64~80 岁,平均年龄(72.2±4.6)岁。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①接受房角镜检查结果显示超过2 个象限小梁网不可见者;②房角狭窄或关闭者;③前房角闭合范围<270°者;④签署知情同意书者。

1.2.2 排除标准 ①角膜炎者;②眼底疾病者;③眼部外伤史者;④免疫性疾病者。

1.3 方法 两组均实行小梁切除术治疗,对照组采用白内障超声乳化联合人工晶状体植入治疗,术前给予患者散瞳处理,平卧位、常规消毒铺巾,利用开睑器开睑。采用盐酸丙美卡因(南京瑞年百思特制药有限公司,国药准字H20100098)表面麻醉,在穹窿11 点钟位置做基底结膜瓣,角膜缘后3 mm 位置作宽度为3 mm、50%巩膜厚度的巩膜瓣,分离到透明胶膜内1 mm。在角膜缘3 点钟位置作透明角膜缘辅助切口,将适量粘弹剂注入前房后连续环形撕囊,充分分离晶状体皮质、核,用超声乳化吸出晶状体核,植入折叠人工晶状体,粘弹剂清除,经侧切口调整前房深度,注入卡巴胆碱(ALCON LABORATORIES,INC,注册证号X19990264)缩瞳,将小梁组织切除2 mm×1 mm。恢复前房后,给予妥布霉素地塞米松眼膏(齐鲁制药有限公司,国药准字H20020496)涂眼,无菌包扎。观察组在对照组基础上增加房角分离术治疗,具体内容如下:将I/A 头靠近四周房角进到前房,利用灌注液进行房角冲洗,粘连严重患者可通过吸引牵引四周虹膜方式分离房角,清除粘弹剂,眼膏用法同对照组。两组手术后随访时间均为1年。

1.4 观察指标 对比两组患者治疗前后矫正视力、眼压、前房深度及并发症发生情况。并发症包括前房消失、浅前房、出血。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

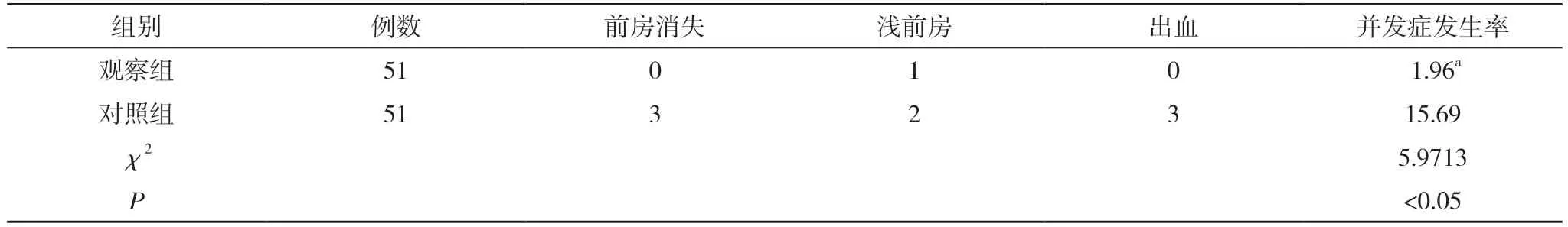

2.1 两组患者并发症发生情况对比 对照组患者的并发症发生率为15.69%,其中前房消失3例、浅前房2例、出血3例;观察组患者的并发症发生率为1.96%,其中浅前房1例。观察组患者的并发症发生率显著低于对照组,差异具有统计学意义(χ2=5.9713,P<0.05)。见表1。

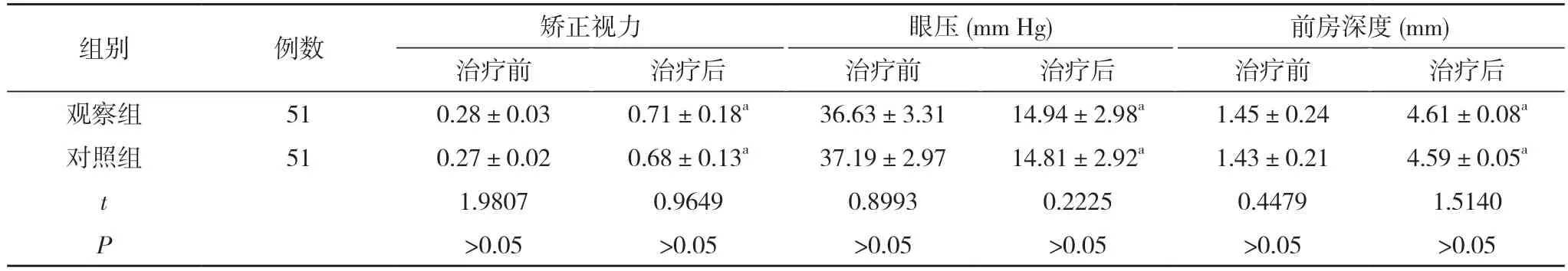

2.2 两组患者治疗前后矫正视力、眼压、前房深度对比 治疗前,两组患者矫正视力、眼压、前房深度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者矫正视力、眼压、前房深度均优于治疗前,差异具有统计学意义(P<0.05);但两组患者治疗后矫正视力、眼压、前房深度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组患者并发症发生情况对比(n,%)

表2 两组患者治疗前后矫正视力、眼压、前房深度对比()

表2 两组患者治疗前后矫正视力、眼压、前房深度对比()

注:与本组治疗前对比,aP<0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

3 讨论

原发性闭角型青光眼为临床上常见疾病,近年来,我国老龄化社会趋势明显,导致原发性闭角型青光眼患者多并发白内障,因此需要及时给予有效治疗改善患者视力情况。目前,治疗主要以解除瞳孔阻滞、前房加深、房角变宽等方式,修复小梁网功能,降低患者眼压,进而避免患者视力进一步受损[3]。临床采用白内障超声乳化、小梁切除术对白内障青光眼患者予以治疗,手术后能及早恢复患者视力、有效控制眼压。研究显示[4],上述治疗方案联合可降低患者的眼压,减少脉络膜脱离、滤过泡消失等并发症发生率。而联合房角分离术治疗可加深术后的前房深度,实现房角开放效果。

本次研究采取白内障超声乳化、房角分离术联合方案治疗原发性闭角型青光眼,通过开放房角和控制患者眼压,能有效处理晶状体而引发的解剖特征,通过摘除晶状体、植入人工晶状体等方式可以有效促进晶状体虹膜隔向后移动,进而改善患者瞳孔阻滞情况[5],增加患者前房深度。而采取白内障超声乳化方案治疗,可以进行灌注处理减轻患者前房压力,并予以房角、小梁网冲击处理。同时,超声波振动具有改善血-房水屏障状态,提高小梁网通透性的作用[6],进而抑制房水分泌,促进房水排出。而房角开放也能够改善患者的小梁网功能,通过联合手术方案治疗,有助于炎症介质释放、改善患者局部血液循环、血液通透性,并且能促使患者房水流出[7]。

需要注意事项:慢性原发性闭角型青光眼患者如手术前矫正视力为0.3 及以下者,晶状体浑浊严重,则建议给予白内障联合青光眼治疗[8],通过植入适宜厚度的人工晶状体解除瞳孔阻滞,促进房水循环通畅,有效改善患者视力情况[9]。同时,青光眼患者长期眼压增高,通过内眼手术治疗,无法保证角膜内皮功能,且前房较浅、超乳针头与角膜内皮距离无法保持很远,这也是术中易导致患者角膜内皮功能损害的主要原因,所以临床方面需引起重视,有效运用粘弹剂,加强对角膜内皮保护,并需保证超乳头、角膜的距离适宜等[10]。

本次研究提示,原发性闭角型青光眼患者在小梁切除术联合白内障超声乳化治疗基础上给予房角分离术治疗效果突出,能保证手术治疗的安全性,实现矫正视力、改善患者眼压和前房深度的效果。

综上所述,原发性闭角型青光眼患者在小梁切除术后采用白内障超声乳化联合人工晶状体植入术的基础上给予房角分离术治疗,有利于提高患者矫正视力,加深前房深度,严格控制眼压和并发症发生率,具有临床应用及推广意义。