认知行为干预对糖尿病足患者负性情绪的作用及临床效果分析

2020-07-02刘洪菊赵美红宋晓燕冯莉

刘洪菊,赵美红,宋晓燕,冯莉

(1.山东省青州市人民医院眼耳鼻喉科,山东青州 262500;2.山东省青州市人民医院感染科,山东青州 262500;3.山东省青州市人民医院产科,山东青州 262500)

近几年来, 随着我国国民生活条件的逐步改善,民众饮食习惯逐渐西化,工作压力较大,这使得不少疾病患者数量均呈上升趋势。 目前,来自我国农村及年轻人群中的新增糖尿病患者数量较多,增长速度很快,需引起足够的重视。 糖尿病并发症发生风险较高,常见并发症包括糖尿病足、糖尿病眼底病变等。 采取积极有效的治疗及护理措施,有助于降低糖尿病病情发展速度,降低并发症发生风险[1]。 该次研究以2017年3 月—2019 年3 月期间院内就收治的糖尿病组患者100 例为研究对象,均予以常规治疗,经随机分组后,分别予以常规护理、常规护理联合认知行为干预,分析组间干预效果差异,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究择取该院就诊的糖尿病足患者100 例为研究对象,通过抽签法分为对照组及观察组,均50例/组。对照组,男27 例,女23 例,年龄44~80 岁,年龄平均(57.70±10.73)岁,病程4~16 年,病程平均(9.14±2.45)年,体重指数22~30 kg/m2,体重指数平均(25.42±3.24)kg/m2。 观察组,男28 例,女22 例,年龄45~81岁,年龄平均(58.14±10.47)岁,病程5~17 年,病程平均(9.15±2.60)年,体重指数21~29 kg/m2,体重指数平均(25.10±3.22)kg/m2。对比两组基线资料,组间差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准

纳入标准:(1)符合2 型糖尿病诊断标准[2]。 (2)年龄40 岁。(3)神志清楚,精神系统正常。(4)知情同意,自愿参与。

1.3 排除标准

排除标准:(1)T2DM 以外类型糖尿病。(2)合并除糖尿病足以外其他糖尿病并发症。 (3)传染病。 (4)恶性肿瘤。 (5)凝血障碍。

1.4 方法

观察组及对照组均采取常规降糖治疗。 对照组采取常规护理。 观察组采用常规护理联合认知行为干预,干预方案如下:(1)科室内通过多次讨论,参考相关文献[3-4],结合院内及科室内实际情况,制定认知行为干预方案,对现有护理方案进行调整。 (2)待患者入院后,由责任护士负责在了解其一般资料及临床资料的情况下,对其进行问卷调查,了解其关于糖尿病、糖尿病足的诊疗及护理等方面知识及患者自身情况,如定期足部检查、日常习惯、修剪足部趾甲正确方法等,习惯获取医学知识的途径及新知识接受能力;根据问卷调查结果及临床资料,将患者按照自我管理、自我护理、 当前糖尿病患病情况及糖尿病足患病情况资料,依照糖尿病足防控高、中、低风险,分成3 个不同等级,分别制作相应的思维导图,将思维导图与护理路径相结合,提高患者自我护理、自我管理及对医学知识的了解程度。 (3)由责任护士负责患者院内治疗期间及随访期间的护理工作,在与患者、家属沟通过程中,纠正患者认知,并安抚患者,开展健康宣讲工作, 使其掌握情绪控制方法及负面情绪科学宣泄途径,比如,呼吸法,闭眼深呼吸,在护理人员指导下,将负性情绪想象成向外呼出的气体,在呼吸间将其排出体外。 或培养爱好,转移其注意力;护理人员加强巡视,嘱咐患者查看足部皮肤颜色、足部温度等,一旦发现任何异常,及时处理。 (4)配合降糖治疗方案,促使患者建立成功护理自信心,加强自我管理质量,促使患者自觉严格遵守饮食及运动方案,掌握肢体穴位按摩方案,并穿着舒适、合脚鞋袜,避免损伤足部皮肤,且在足部皮肤出现皲裂等情况时,及时涂抹润肤膏或药膏。

1.5 观察指标

观察指标:(1)血糖指标数据差异,干预前及干预后6 个月外周血血糖指标差异,指标如下:①FBG;②HbAlc;③差值(计算干预前后前两项数据差异)。 (2)健康知识评分差异,调查问卷自拟,共分5 项内容,单项满分10 分,单项评分及累计总分越高,对健康知识越了解,其中,各项内容如下:①血糖监测;②药物使用;③皮肤护理;④饮食运动干预;⑤健康生活。 (3)负性情绪变化,干预前及干预后6 个月评估SAS、SDS 量表差异,分数越高,焦虑及抑郁程度越严重。 (4)皮肤情况差异,干预后6 个月统计指标,并分析组间指标差异,指标如下:①皮肤皲裂;②肢体麻木;③疼痛感。

1.6 统计方法

2 结果

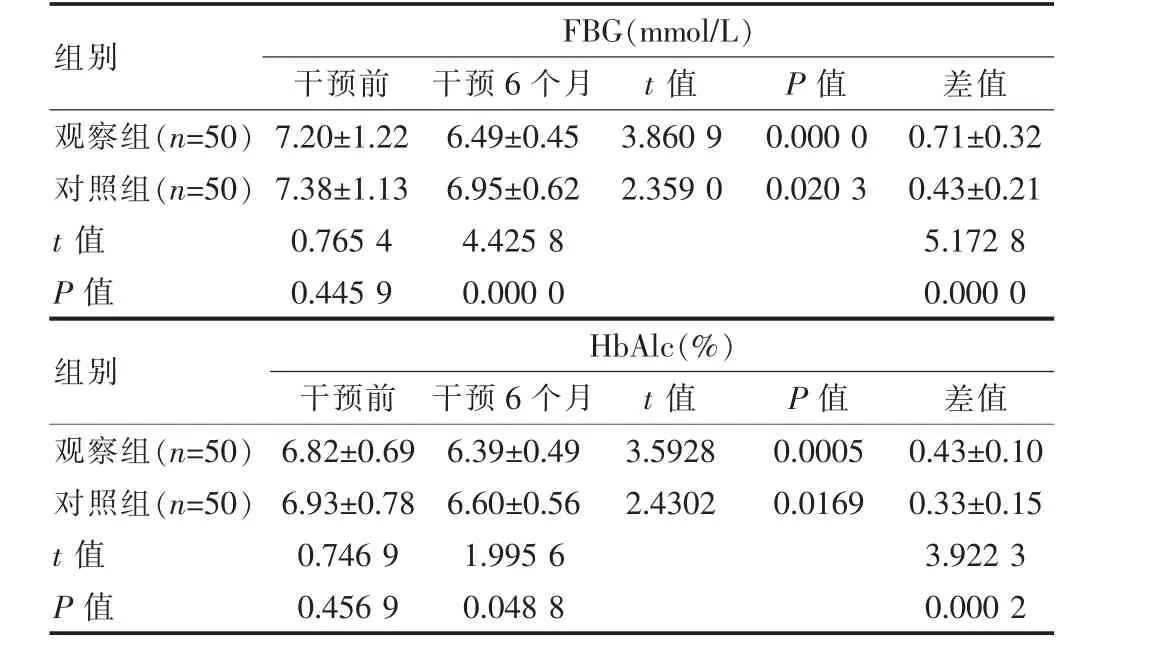

2.1 血糖指标数据差异

观察组干预后血糖数据指标均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组FBG、HbAlc 干预前后数据差值均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);详见表1。

表1 组间血糖指标数据差异(±s)

表1 组间血糖指标数据差异(±s)

组别FBG(mmol/L)干预前 干预6 个月 t 值 P 值 差值观察组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值7.20±1.227.38±1.130.76540.44596.49±0.456.95±0.624.42580.00003.86092.35900.00000.02030.71±0.320.43±0.215.17280.0000组别HbAlc(%)干预前 干预6 个月 t 值 P 值 差值观察组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值6.82±0.696.93±0.780.74690.45696.39±0.496.60±0.561.99560.04883.59282.43020.00050.01690.43±0.100.33±0.153.92230.0002

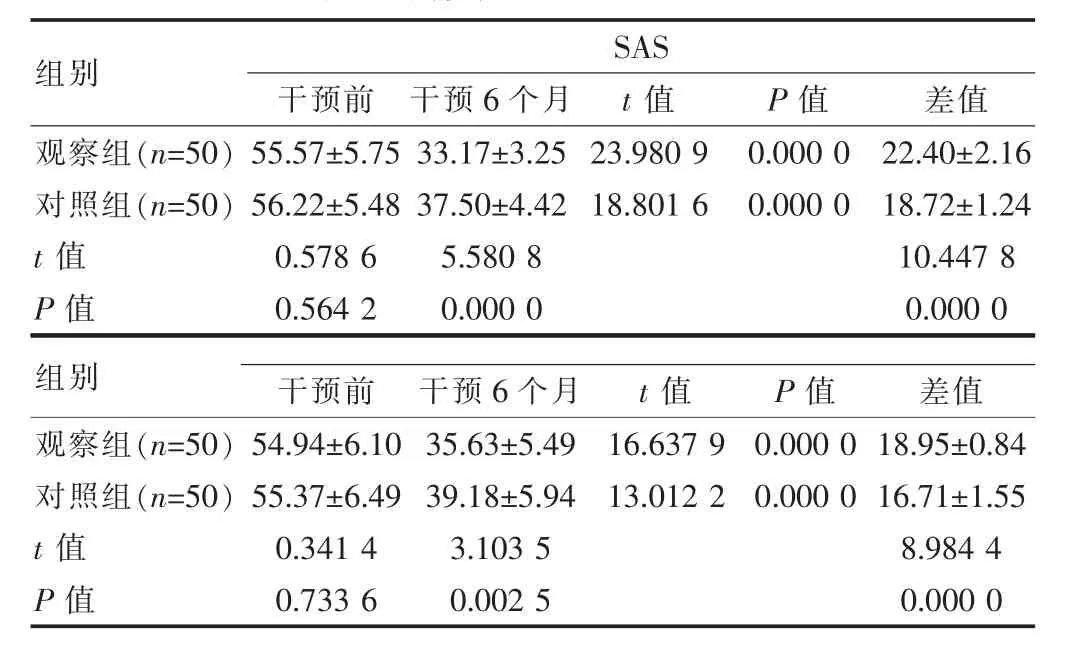

2.3 负性情绪变化

观察组干预后SAS、SDS 评分均低于对照组及干预前,差异有统计学意义(P<0.05);详见表2。

表2 负性情绪变化[(±s),分]

表2 负性情绪变化[(±s),分]

组别SAS干预前 干预6 个月 t 值 P 值 差值观察组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值55.57±5.7556.22±5.480.57860.564233.17±3.2537.50±4.425.58080.000023.980918.80160.00000.000022.40±2.1618.72±1.2410.44780.0000组别干预前 干预6 个月 t 值 P 值 差值观察组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值54.94±6.1055.37±6.490.34140.733635.63±5.4939.18±5.943.10350.002516.637913.01220.00000.000018.95±0.8416.71±1.558.98440.0000

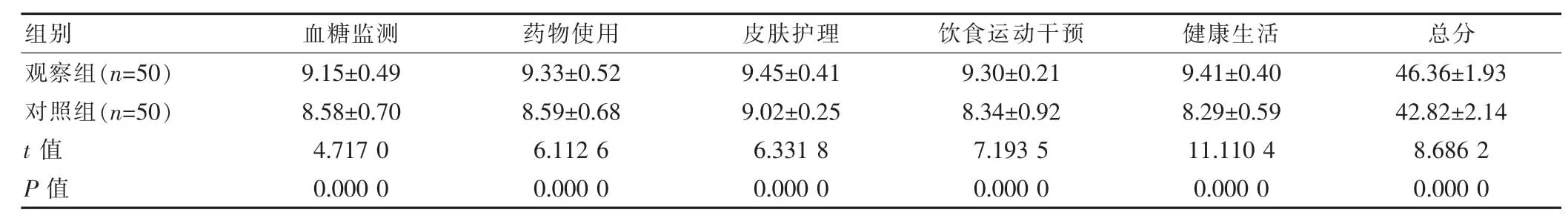

2.3 健康知识了解程度评分差异

观察组干预后健康知识评分单项及总分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);详见表3。

表3 组间干预前后健康知识评分差异[(±s),分]

表3 组间干预前后健康知识评分差异[(±s),分]

组别血糖监测药物使用皮肤护理饮食运动干预健康生活 总分观察组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值9.15±0.498.58±0.704.71700.00009.33±0.528.59±0.686.11260.00009.45±0.419.02±0.256.33180.00009.30±0.218.34±0.927.19350.00009.41±0.408.29±0.5911.11040.000046.36±1.9342.82±2.148.68620.0000

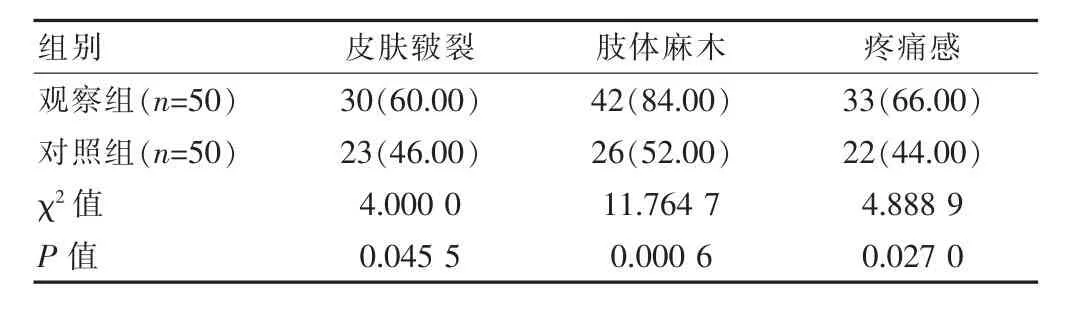

2.4 皮肤情况差异

观察组皮肤皲裂、肢体麻木及疼痛感发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);详见表4。

表4 皮肤情况数据差异[n(%)]

3 讨论

糖尿病系一种内分泌系统疾病,病程较长,我国糖尿病患者数量超过1 亿人,患者数量在全时间范围内居首位, 而糖尿病足是糖尿病患者中发病率较高,多认为糖尿病足发病因素较多[5],如周围神经病变、损伤足部的行为。 但在临床实际中,很多糖尿病患者对糖尿病足的认知有限, 不知如何防控糖尿病足的出现,尤其是既往存在足部溃疡史的糖尿病患者,很容易出现悲观、抑郁等负性情绪。 采取对症干预措施,如通过发放资料、播放视频、开展健康知识讲座等方式,有助于提高民众对于糖尿病足疾病本身及防控知识的了解程度,了解如何开展基础糖尿病及糖尿病的基础管理,了解遵医嘱开展饮食及运动干预措施的重要性,并体现对降糖方案的良好依从性。

该次研究结果显示,观察组干预后血糖及负性情绪改善程度、 对健康知识了解程度评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),而皮肤皲裂、肢体麻木及疼痛感发生率则均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明,在糖尿病足患者降糖治疗及常规护理方案基础上,通过建立护理路径,调整护理方案,了解患者关于足部的护理及日常生活习惯资料,根据糖尿病足患病风险将患者分级,将思维导图与护理路径结合,改善患者生活习惯,使其自觉严格遵守饮食及运动防控方案,保持良好生活习惯等认知行为干预措施,提高降糖效果及负面情绪改善效果,增强患者对于健康知识的了解程度,降低皮肤皲裂等情况发生率,从而获得良好的临床价值。