永磁同步磁阻电动机的研究现状与应用

2020-06-17刘景林杨甜戈

刘景林,杨甜戈

(西北工业大学 自动化学院,西安 710000)

0 引 言

“中国制造2025”是全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署,对智能化高效能电机提出了更高的要求。与一般的电励磁电机相比,稀土永磁电机使用稀土永磁体励磁,不需要定子提供励磁电流就能建立磁场,功率因数较高,而且有结构简单、运行可靠、体积小、重量轻等优点。但是稀土永磁材料价格昂贵,储量稀少,我国虽稀土永磁材料储量大,但仍然供不应求。为了摆脱对稀土材料的依赖,研究含有较少稀土永磁材料的高效能电机成为中国制造2025的热点。

永磁同步磁阻电动机由永磁同步与同步磁阻电动机结合而来,仅使用少量的稀土永磁体,或者用铁氧体作为永磁材料,经优化设计可能达到稀土永磁同步电机的输出性能和节能水平[1]。

1 永磁同步磁阻电动机的基本结构

在同步磁阻电机的磁障中添加适量永磁体,增大了凸极比,可以提高电机的功率因数和转矩密度。这样,电机的电磁转矩中同时含有磁阻转矩和永磁转矩,且磁阻转矩为主要成分,永磁转矩起辅助作用。这种电机即为永磁同步磁阻电机,也叫做永磁辅助同步磁阻电机(Permanent Magnet-assisted Synchronous Reluctance Motor,PMa-SynRM)[2]。

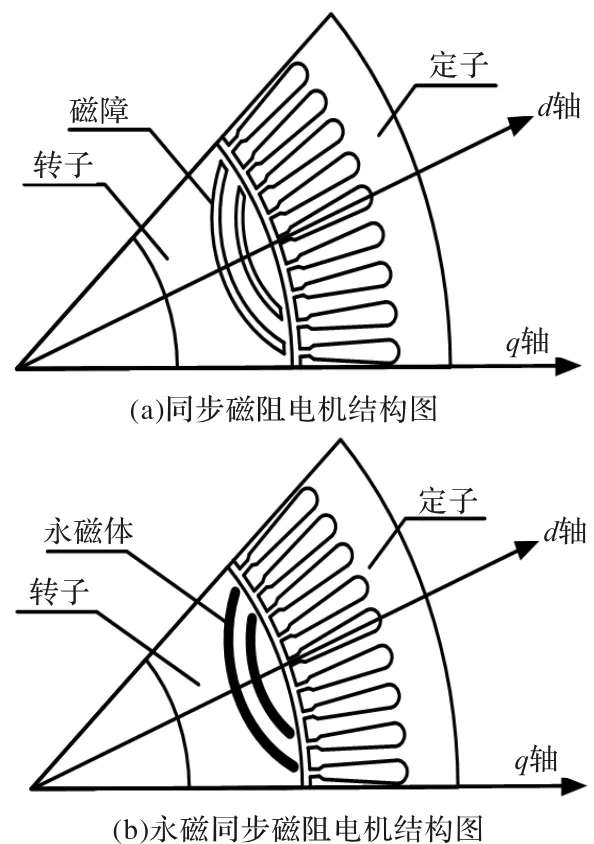

图1 同步磁阻电机和永磁同步磁阻电机结构图

图1(a),图1(b)分别为同步磁阻电机和永磁同步磁阻电机的结构特点。同步磁阻电机中q轴磁路无磁障,而d轴磁路中永磁体阻碍了磁力线的通过,同步磁阻电机的运行遵循磁阻最小原则,通过d轴和q轴磁阻的差异产生磁阻转矩来驱动电机。永磁同步磁阻电机中d轴磁障里的永磁体磁导率接近气隙,也会阻碍磁力线的通过,且永磁体磁场与定子磁场相互作用产生磁阻转矩。因此在相同的电流下,永磁同步磁阻电机的电磁转矩比同步磁阻电机的大[3]。

2 永磁同步磁阻电动机的优化设计

2.1 电机结构对参数和性能的影响

永磁同步磁阻电机的结构复杂,除气隙长度外,磁障结构和永磁磁场强度及分布等参数直接影响着电机的电磁性能。

黄辉在文献[3]中,对电机结构对参数和性能的影响做了全面的分析。增大永磁体层数会增大d、q轴磁阻差值和永磁磁链,当永磁体层数达到2层以上时,增加速度会变缓。永磁体层数也会影响转子的结构强度和加工工艺。增大气隙会增大q轴磁阻,减小永磁体磁链,所以在保证装配工艺的条件下,应尽可能选择较小的气隙[3]。永磁绝缘比增大,永磁转矩增大,磁阻转矩却与之相反,必有最优的绝缘比范围,可以得到最大的电磁转矩。永磁体用量增加可以增大磁阻转矩,存在一个合适的应磁体用量使得磁阻转矩最大,而且永磁体用量的增大可以提升电机的效率和功率因数,扩大弱磁调速范围。

2.2 电机结构优化

为了获得优异的电机性能,必须对电机结构参数进行优化。近几年,对永磁同步磁阻电机的优化研究主要集中在极槽配合、永磁体用量优化和提高抗退磁性能以及提高电机的机械强度等方面。

Alper Tap在实验中固定转子结构,比较不同定子槽数、不同的绕组形式对转矩和转矩脉动的影响,发现在该设计中36槽4极的极槽配合与分布绕组可以有效削弱转矩脉动[4]。李新华在文献[5]中指出4极电机的齿槽转矩相对较小,而且选择合理的极槽配合可以有效降低齿槽转矩[5]

Massimo Barcaro在文献[6]中,为获得宽弱磁调速范围和高效率,对永磁体的用量进行优化,得出了对于实验用的4P24S电机,使用铁氧体磁体(Brem=0.4T),用量应增加到25%左右,使用粘结钕铁硼磁体(Brem=0.6T),用量应减少到83%,而使用烧结钕铁硼磁体(Brem=1.1T),用量应减少到45%。

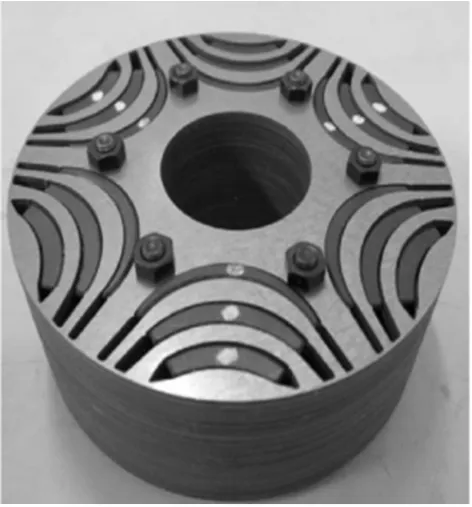

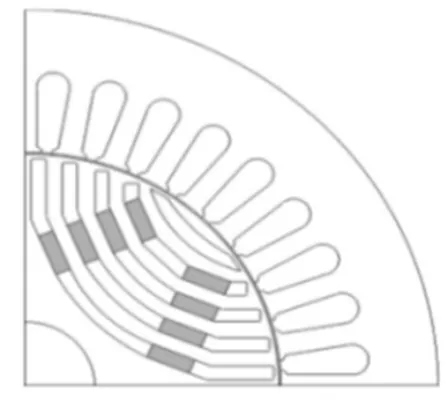

Masayuki Sanada及其团队在文献[7]中对永磁体退磁问题进行了研究,分析了三种不同类型的磁障结构,发现在第一层磁障使用厚永磁体且锥化磁障边缘时,最大电流处的退磁率被抑制在0.6%以下,该转子结构如下图2所示。随后Masahiro Obata在文献[8]中通过对磁体的形状、磁阻、中心肋和外桥的优化设计,得到下图3中的满足高速区域机械强度要求、抗退磁的永磁同步磁阻电机。此外,还将磁体的形状由圆弧形改为矩形,对其性能进行了分析和实验研究,该电机在较宽的运行范围内实现了90%以上的效率,最高效率为95.5%。

图2 抗退磁转子结构

图3 高机械强度转子结构

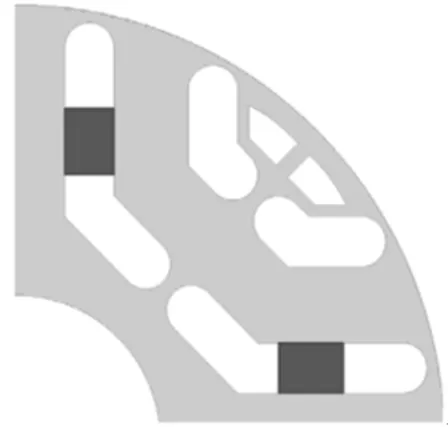

文献[9]中,Gyeong-Jae Park详细分析磁障内不同位置永磁体对输出性能的影响和退磁情况,优化了永磁体的安装位置,优化后增大了弱磁调速范围,转矩密度提高了12%,转矩脉动与优化前相同。下图4为文献[9]中给出的电机永磁体最优安装位置示意图。

图4 永磁体最优安装位置

图5 带小型磁障的转子结构

文献[10]中Md Tawhid Bin Tarek在转子上增加一个小型磁障将机械应力增加了15.73%,转子结构如上图5所示。并在文献[11]中对该结构的中心柱和肋部长度进行了优化,大大削弱了该结构的转矩脉动。

2.3 智能优化设计算法

永磁同步磁阻电机设计中设计参数众多,设计复杂。而传统优化算法全局寻优能力差,使用智能优化设计算法对电机设计进行多参数寻优可以求解复杂的工程问题。

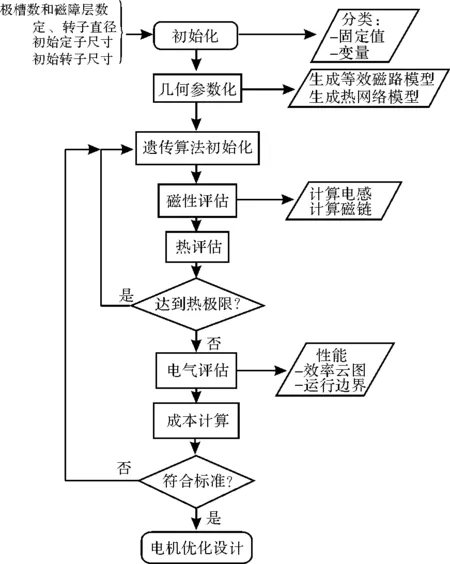

Dong-Hoon Jung在文献[12]中使用响应面法对转子进行优化设计,使电机效率达到了92.72%。López Torres在文献[13]中提出了一种不需要有限元分析的快速电机优化设计方法,将等效磁路法和遗传算法结合,选择最佳参数组合。图6为提出的电机快速优化设计算法的流程图。

张建采用基于有限元法的遗传算法,对气隙半径、转子磁障厚度和间距、永磁体的宽度等参数进行优化设计,并与PRIUS电机对比,优化后的永磁同步磁阻电机可以完全替代基准电机[14]。Huai-Cong Liu在文献[15]中,将有限元法和遗传算法结合,对铁氧体永磁体的形状和大小进行了优化,削弱了反电动势和转矩脉动。Md.Zakirul Islam在文献[16]中,设计了基于集中参数模型的差分演化算法,并用有限元仿真验证,证实该算法能对多相永磁同步磁阻电机进行高精度多目标优化。

图6 快速电机优化设计流程图

3 永磁同步磁阻电动机的控制方法

永磁同步磁阻电机的控制方法以磁场矢量控制理论为基础,关键在于d、q轴电流的解耦控制。常用的电流控制方法包括:①最大转矩/电流比(MTPA)控制。②单位功率因数控制。③最大效率控制。④弱磁控制等。

在恒转矩区,MTPA控制方法研究的比较多。Peyman Niazi深入研究了永磁同步磁阻电动机的MTPA控制策略,通过添加的转矩角β扰动,计算输出转矩,寻找最优β角,利用在线电机参数辨识提高系统鲁棒性[17]。但在实际工程应用中在线参数辨识计算过程复杂,结果也不够准确,会降低系统控制性能[18]。为避免电机参数变化的影响,李新华提出基于最小直轴电流补偿算法的动态MTPA控制策略,对d轴电流的实时调整,寻找最优的电流矢量[18]。

在恒功率区,弱磁(FW)控制是永磁同步磁阻电机控制系统的关键技术。通过增大d轴电流id,减弱永磁体的磁场,可以获得更宽的调速范围。Elena Trancho使用二阶滑模电流调节器来实现对参考id和iq的快速追踪,并设计最优电流参考值生成算法对参考id和iq进行修正,引导电流轨迹使电机从MTPA控制平稳过渡到弱磁控制[19]。

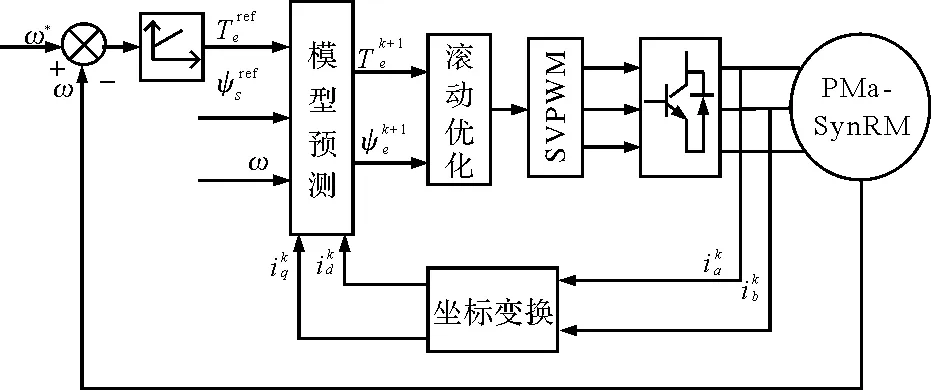

图7 模型预测控制结构框图

另外,部分学者对适用于永磁同步磁阻电机的模型预测控制进行了研究。方磊提出基于转矩预测的MTPA-FW控制方法的全速域运行控制,结构框图如上图7所示。在恒转矩区使用转矩预测MTPA控制,在恒功率区使用转矩预测弱磁控制。先检测转速、定子电流以及转子位置信号,对下一拍的电流和转矩进行预测;然后判断转速,确定当前控制方法和约束函数;最后滚动优化输出最优电流矢量[20]。转矩预测控制可以使电机获得良好的动态性能,运行轨迹接近理想状态,控制系统具有较高的鲁棒性[20]。

为降低电机成本,无传感器控制技术也是电机控制领域的研究热点。张志伟将滑模观测器与高频注入法结合,代替传感器对电机位置信号观测,并通过验证,该方法精度较高,可以满足部分工业应用要求[21]。Ali Sarajian还在文献[22]中提出了一种无传感器预测转矩控制,使用有限控制集模型预测控制(FCS-MPC),并将扩展卡尔曼滤波器、自适应滤波器和正交锁相环结合,对转子的位置和转速进行估计,提高了无传感器性能,仿真分析,无传感器控制的精度较高,有效削弱了转矩脉动。

4 永磁同步磁阻电动机的应用

永磁同步磁阻电动机具有低成本、运行效率高、调速范围宽、节能效果显著等特点,在家用电器、电动汽车和工业领域具有广阔的应用前景。

格力电器成功研发出铁氧体永磁同步磁阻电机,并将其应用在变频压缩机中,经检验与稀土变频压缩机能效相当,适用于空调、冰箱等制冷领域[23]。文献[24]也对适用在洗衣机上的永磁同步磁阻电机进行了研究设计,开发的样机与永磁同步电机相比,在相同的效率和功率密度下,永磁体用量减少50%,硅钢用量减少20%。

第二节中,日本设计的Masahiro Obata优化的铁氧体永磁同步磁阻电机就是适用在电动汽车/混合动力汽车上的,对样机其性能进行了分析和实验研究,该电机在较宽的运行范围内实现了90%以上的效率,最高效率为95.5%。

5 结 语

永磁同步磁阻电动机结合了永磁同步与同步磁阻电动机的特性,运行效率高、调速范围宽。但是电机的结构复杂,磁障结构和永磁体的用量、分布都直接影响着电机的电磁性能。国内外学者对电机结构进行了一系列的优化研究,还有学者将智能优化算法应用在电机设计上,近几年对于电机的控制方法研究也取得了一些进展,为电机的优化设计和控制方法的深入研究提供了借鉴。同时也有学者对同步磁阻电机在家用电器、电动汽车和工业领域的应用展开了研究,虽未量产,但广阔的应用前景让人期待。