肩峰下撞击综合征 (SIS) 诊断方法MRI和MSCT的价值对比

2020-06-17邓冠华黎智强

邓冠华 黎智强

(东莞市中医院放射科 东莞 523000)

肩峰下撞击综合征 (shoulderimpingementsyndrome,SIS)可能由于肩袖在长期负重情况下产生,多伴有形态学改变,患者临床表现为肩部疼痛,肩关节活动活动受限,其发病机制较为复杂,因此临床诊断难度较大[1],常常误诊为“肩周炎”而影响患者正确诊断及治疗效果。多层螺旋CT(multislice spiral CT,MSCT)与磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术是常用的两种诊断SIS的方法,两种方法各有优劣,MSCT可以实现三维重建,展示病变部位的立体图像[2];MRI分辨率更高,可以清晰的显示出病变部位的具体情况。因此,本研究旨在比较两种诊断技术在SIS患者临床诊断中的运用价值,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年7月~2019年7月于我院接受治疗的SIS患者52例,对其诊断资料进行回顾性研究。其中女24例,男28例,年龄29~70岁,平均年龄(49.56±15.87)岁,根据肩峰Bigliani分型,Ⅰ型肩峰7例、Ⅱ型肩峰18例、Ⅲ型肩峰27例。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:(1)满足以下5条症状中任意3条,肩关节主动活动痛感高于被动活动、撞击试验阳性、上肢外展痛弧征阳性、肩峰有压痛感、肩袖部位伴有撕裂;(2)患者年龄≥20周岁;(3)未伴有影响检测结果的疾病

排除标准:(1)患者未签署知情同意书;(2)患者合并其他类型肩关节病变;(3)家属拒绝提供病例或诊断资料。

1.3 诊断方法

(1)MSCT检查(Philips Brilliance 64 slice CT):医师指导患者平卧于扫描床上,放松双肩及上肢部位,双侧掌心朝上置于身体两边,调整扫描参数为管电压120KV,管电流300mAs,螺旋准直64层×0.625mm,扫描层厚3mm,扫描视野240mm,窗宽设定为1500,窗位设定为500,患者喙突部位、肩胛下角为扫描范围,扫描后信息上传至EBW4.5后处理工作站,进行1mm薄层重建图像,获得多平面重建、三维容积再现等后处理重建图像。

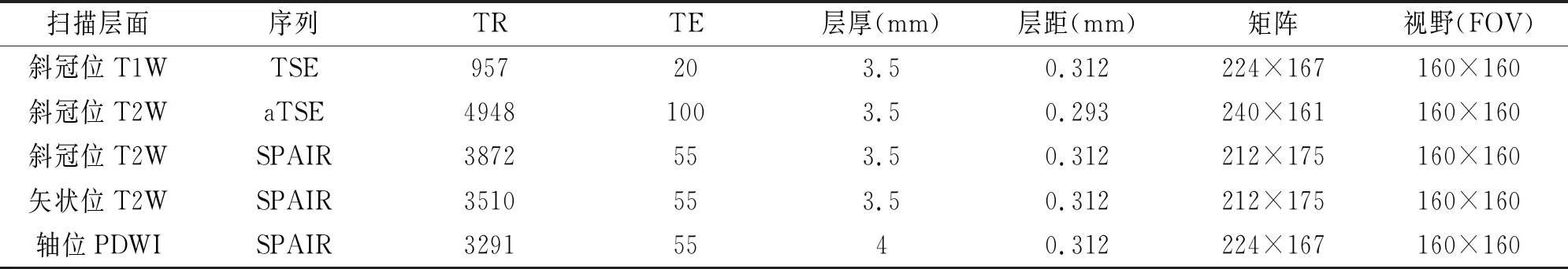

(2)MRI检查(Philips Achieva 3.0T):医师指导患者呈仰卧位,中立位以肩关节为准,采用肩关节专用线圈(4ch SENSE Shoulder Coli 3.0T)包绕式柔软表面线圈缠绕,我院设置肩关节的扫描序列,见表1。

表1 3.0TMRI肩关节扫描序列及参数

1.4 观察指标及评价标准

观察指标:(1)比较两组患者的诊断指数(灵敏度、约登指数、特异度);(2)参照Bigliani分型标准(Ⅰ型肩峰端平直,为扁平型;Ⅱ型有肩峰下缘处弧形向上的凸面,为弯曲型;Ⅲ型肩峰表面不光滑,尤其是肩峰下缘末端有呈钩状的突起,属于钩型),比较两种方法的检出率。

诊断标准:由我院两名以上副主任医师诊断,当肩峰活动受限,肩峰周围持续疼痛,以夜间尤甚,且患者外展60°~80°时,患肢部位出现显著疼痛,疼痛弧试验阳性,Neer 撞击征阳性, Hawkins-Kennedy 征阳性,以上症状出现3种以上时考虑为肩峰下撞击综合征。

1.5 统计学方法

2 结果

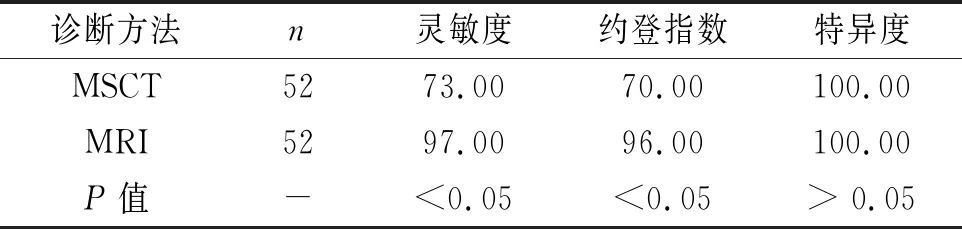

2.1 比较两种方法诊断指数

MSCT灵敏度和约登指数显著低于MRI,差异具有统计学意义(P<0.05);两种诊断方法的特异度相同(P>0.05),见表2。

表2 两种方法的诊断指数对比[n(%)]

2.2 比较两种方法肩峰形态检出率

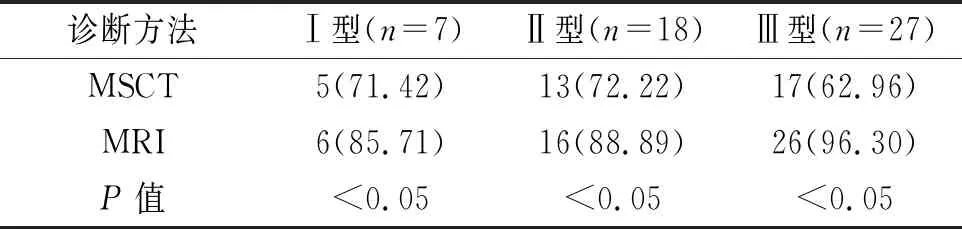

MRI对于SIS患者的肩峰形态检出率显著高于MSCT,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两种方法肩峰形态检出率对比[n(%)]

2.3 诊断结果分析

MSCT诊断,SIS有35例,漏诊17例,灵敏度为73.00%,约登指数为70.00%,特异度为100.00%;MRI诊断,SIS有48例,漏诊4例,灵敏度为97.00%,约登指数为96.00%,特异度为100.00%。

3 讨论

SIS由多种因素共同作用产生,发病机制复杂,目前尚存在争议,SIS可导致肩峰下通道病变,肩关节间隙变小,疼痛多发生在患者肩关节上举或外展时,并伴有肩关节活动功能障碍和肩袖的撕裂,SIS的诊断在治疗方案的确立中发挥着重要意义,而影像学方法可观察到肩关节内部形态直接征象的变化和肩袖撕裂的具体情况,并判断骨赘的形成情况和肩峰的形态分类[3]。

目前,MSCT和MRI越来越多的被运用于SIS的诊断,两种方法各具优劣。MSCT检查方式简便,患者更容易配合,具备各向同性和强大的后期图像重建还原功能,可以从多个方位观察患者骨骼情况,包括肩峰的形态、骨质增生、骨赘的形成部位,以及肌腱钙化,但MSCT有一个较为明显的缺陷,就是软组织分辨率不高,从而对肩袖软组织的显示功能不足,导致误诊、漏诊;MRI具有软组织分辨率高、多参数、多方位、多序列的优势,可以清晰显示患者肩袖肩峰解剖结构、肌腱病理改变和病变部位及程度,获得肩关节的信息和肩峰下通道内的情况,SIS的MRI诊断主要分两部分,一是发现肩峰下撞击的原因,二是显示肩峰下撞击的结果,MRI也有其缺陷,例如对钙化不敏感,价格昂贵,一些基层医院不具备诊断条件。

1972年Neer首次报道肩峰下撞击综合征,将SIS肩袖的病变分为3个阶段,阶段1表现为肩峰下滑囊与肩袖的出血和水肿,阶段2表现为纤维化的出现,阶段3表现为肌腱部分或全层撕裂的发生,这种形态学改变伴有肌腱边缘的毛糙化,MRI信号的增强,初期的损伤可见T1WI、PDWI的等高信号,中期的损伤可见T2WI高信号影像[4]。

本研究结果表明,MSCT的灵敏度和约登指数显著低于MRI(P<0.05),MRI具有更高的诊断价值,可能是因为SIS往往合并肩袖撕裂,MSCT在软组织损伤检测中存在缺陷,但相对于患者肩袖的展示,MRI的斜冠状位脂肪抑制序列具有的优势非常显著;且MRI对于SIS患者的肩峰形态检出率明显高于MSCT,差异具有统计学意义(P<0.05),这与近期夏亮等[5]的同类研究数据一致,比较两种诊断方法对Bigliani3种分型的诊断结果,相较于Ⅰ型(71.42%)和Ⅱ型(72.22%),MSCT对Ⅲ型(62.96%)SIS患者的检出率更低,可能是因为Ⅲ型更容易合并肩袖撕裂,由此可见,临床上对于SIS患者进行MRI检查尤其重要。

综上所述,3.0T MRI用于肩峰下撞击综合征的诊断,具有更显著的诊断价值,可以更加准确的诊断该疾病的分型,且不具备辐射等副作用,值得临床中推广运用。但本研究因只收录了确诊的SIS患者诊断情况,未考虑健康对照组,所以诊断特异度未达100%,研究的设计存在一定的缺陷,希望能在后期的研究中进一步探讨,以获得更加全面的研究结论。