从“996工作制”透视超时加班的合意效力

2020-06-10张欣悦

张欣悦

(华东政法大学 经济法学院,上海200063)

2019年互联网企业实行的“996工作制”事件引发全国热议,一度将劳动法推向舆论中心。“996工作制”中的超时加班问题,违反了劳动工作时间基准性规定,而“违法行为”的盛行,将劳动执法存在的“疲软”问题毫无保留地展现在大众面前。但当立法目的与法律实施产生明显偏差时,不应当一味从公法角度寻求救济,也应当进一步思考“996工作制”中折射的私法层面的效力问题。其实在众多“996工作制”中,用人单位与劳动者就超长的工作时间已经达成一致,即“合意性996工作制”。合意作为意思自治的体现,是缔约当事人对自己利益和义务的衡量和肯定[1],劳动者与用人单位就超长工作时间达成一致,自愿放弃一定的休息权。从现行法律规范看,“996工作制”因违反劳动基准规定直接否认其合意效力,进而法律赋予劳动者事后的公权力救济途径。但因存在公法救济成本过高以及与自身意思相悖的社会现实,仅仅给予劳动者公法救济是远远不够的,也应当完善超时加班时私法权利救济。因此,本文以超时加班的私法效力为视角,分析对工时基准合意约定的效力问题,进而完善契约领域的效力运行机制,平衡劳动者与用人单位的利益。

一、超长工作时间合意效力裁审现状

就标准工时而言,超时加班是指用人单位与劳动者约定固定工作时间每天超出8小时或者每周超出40小时。我国法定最长加班时数是指每日不得延长3小时,每月延长不得超过36小时。《劳动保障监察条例》第二十五条就用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间情形,规定可以采取警告、责令限期改正以及罚款等行政处罚,从公法的角度否定延长加班情形。但该条例没有明确规定延长多少工作时间可以采取以上措施。经检索发现,仅河南省、深圳市、湖南省永州市地方人社局就劳动监察行政处罚制定了相应的裁量标准。三个地方的人社部门均认为适用第二十五条规定,应当以加班时间超过3小时或每月超过36小时为处罚起点。因此从现有的规定看,如果双方的约定已经突破最高加班时数,会受到公法效力的否认。但是《劳动法》《劳动合同法》并没有明文规定超时加班的合意私法效力,劳动者在此种行为中的私法权利处于空白。因此,本文尝试从地方裁审现状入手,分析目前实务界针对超时加班的合意效力的认定以及用人单位与劳动者权利义务的分配。

从地方裁审规则来看,并没有关于超出最高加班时限约定效力的明文规定。仅有宁波市中级人民法院就超出最高加班时数的包薪制工资问题提出应当注意审查①的建议,但没有明确指出超出之后,合意是否有效以及相应的法律后果。就劳动者而言,超时加班的私法权利主要涉及付出劳动力后的支付工资请求权、超时加班的人身损害赔偿请求权、拒绝付出劳动力的拒绝加班权以及劳动合同解除权,因此本文将围绕这四个方面进行论述。

(一)超时加班的加班费

劳动者与用人单位就超时加班达成合意是否意味着,劳动者接受超时加班的工作时间为正常的工作时间,用人单位进而主张免予支付加班费,该问题直接影响到劳动者付出劳动力后能否有要求用人单位支付加班费的请求权。

在实务中与该问题一脉相承的问题是 “包薪制工资”的效力问题。在“包薪制工资”制度中,用人单位与劳动者就加班工资打包支付达成合意,即使加班时数超出最高加班时数也不另行支付加班费。那么“包薪制工资”约定是否有效,此为本部分检索裁审现状拟解决的问题。

1.地方裁审规则

(1) 普遍支持

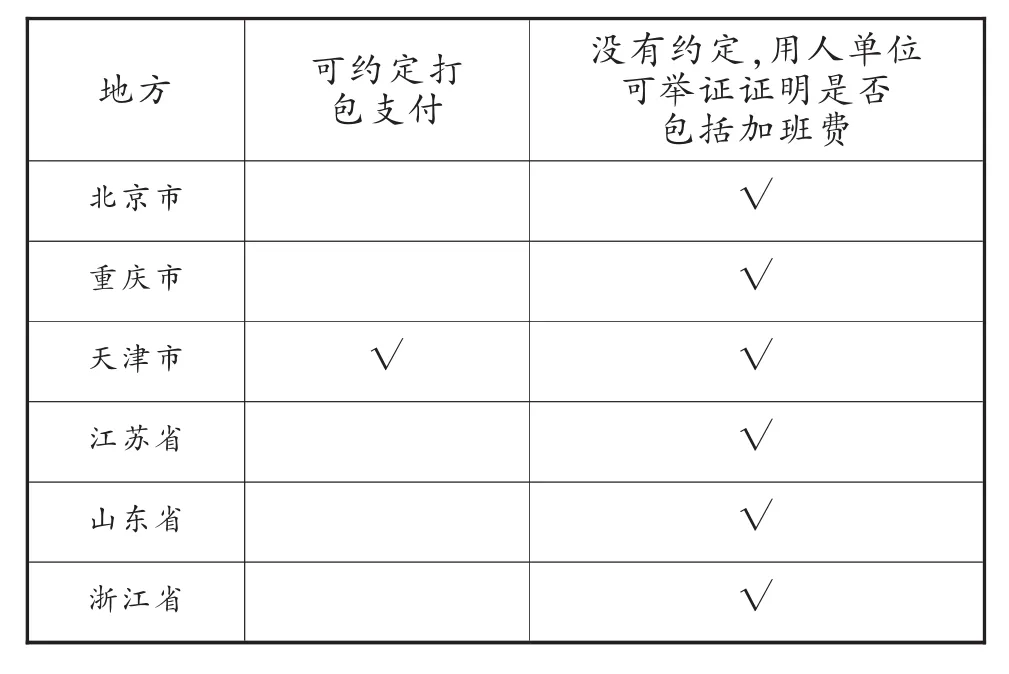

通过检索国内各地裁审规则发现,有地方认为用人单位与劳动者可约定打包支付工资,更多地方虽未讲明双方可以约定打包支付,但认为如果在没有书面约定的情况下,用人单位对已支付的工资中包括加班工资承担举证责任。因此从侧面看,这些地方认可用人单位打包支付加班费的方式,否则不会给用人单位一次举证的机会而是直接否认打包支付的效力。目前,各地法院或仲裁机构发布的关于包薪制工资案件处理意见中,明确认可双方可约定加班费计算基数的地方规定共12个,包括北京、深圳等地,具体规定情形②如下(见表 1、表 2):

表1 直辖市及省级关于“包薪制工资”相关规定

表2 地市级关于“包薪制工资”相关规定

要求用人单位举证证明 “工资内包括加班费”,表明如果存在加班情形,用人单位必须支付加班费,但是对于加班费计算基准不强制,双方可以约定打包支付,即直接约定或推定工资中包括加班费,是对加班时间给予的一次性固定给付,而不是依据加班时数实际给付。

(2)前提条件

以上地方裁审规则均认为双方约定的工资折算后应当满足当地最低工资标准,否则合意约定无效。其中深圳市明确指出了折算方式,时薪=约定工资÷(21.75天×8小时+约定包含在工资中的平时加班时间小时数×150%+约定包含在工资中的休息日加班时间小时数×200%+约定包含在工资中的法定节假日加班时间小时数×300%),按照这种方式折算后的正常工作时间工资不得低于当地最低工资标准。从该计算方式可以看出,不另行支付加班工资并不意味着自始不支付加班工资,同时进一步明确劳动者与用人单位不可约定排除《劳动法》第四十四条关于支付加班费的规定,双方只是就加班工资计算基数标准进行约定,但计算基数不得低于最低工资标准。

2.上海之相反案例

如上所述,目前上海法院并没有关于“包薪制工资”明确的裁审意见,只在2010年上海市高院发布的《关于劳动争议若干问题的解答》中关于加班工资计算基数的问答中提及:如工资系打包支付……以达到减少正常工作时间工资数额计算目的的,可参考实际收入×70%的标准进行适当调整。因此从该条文看,上海并不支持劳动者与用人单位约定打包支付工资的合同效力。笔者检索上海的相关案例,发现在实务中,该条并未得到普遍适用,反而在实务中有较多不同解释,存在以下主要观点:

(1)合意无效,应当补足加班费

双方约定打包支付的工资,仅包括了加班时间的一倍工资,加班费明显没有足额支付,应当予以补足。但双方仅仅就工资中包括工作日、休息日的一倍工资达成一致,用人单位应当另行补足剩下的50%或者100%的加班工资。比如,在胡某某与上海某包装机械有限公司劳动合同纠纷一案③中,法院认为双方劳动合同履行过程中,劳动者周六加班天数为57天5.5小时,无法定节假日和周日加班情形,用人单位实际已支付劳动者周六一倍工资,尚应支付劳动者周六一倍工资。

(2)合意有效,不应当另行支付加班费

劳动合同应系双方的真实意思表示,双方均应按约履行。在岳某与上海某模具有限公司追索劳动报酬纠纷一案④中,劳动者与用人单位约定劳动者正常工作时间为周一至周六,每天12小时,双方约定的包月工资8000元,最终法院认为8000元工资中已包括平时延时及周六一天的休息日加班工资,故对劳动者要求支付平时延时加班工资及周六休息日加班工资,不予支持。在该案中,上海市二中院旗帜鲜明地认可了打包支付工资的合意效力。在陆某某与上海某置业有限公司劳动合同纠纷一案⑤中,合同约定原告月收入由基本工资21000元、加班补贴6000元、交通补贴3000元构成,合计30000元。后劳动者主张用人单位应当支付双休日加班工资,普陀区法院认为劳动合同应系双方的真实意思表示,双方均应按约履行。工资组成中包括加班补贴,已足额支付了原告双休日加班工资,对劳动者主张不予支持。从该案例侧面可以看出,打包工资中是否需要列明工资明细,并非是包薪制中确定打包支付工资效力的判断标准。

(3)包薪制工资效力裁审观点总结

目前有12个省级与地市级单位均明确支持不另行支付加班工资打包支付工资的合意约定,即使加班时数超出最高加班时数,双方依旧可以约定实行“包薪制工资”。虽然上海对包薪制工资约定效力态度不一致,但是判定是否有效的标准并不在于加班时数超出最高加班时数。“包薪制工资”本质在于利用《劳动法》第四十四条关于加班费的计算基数即工资外延不清的情况,直接约定或推定加班工资固定包含在实际工资中,是以约定的加班费计算基数对加班时间给予的一次性固定给付,而不是以法定正常工作时间工资为计算基数依据加班时数实际给付。12个省级与地市级单位认为双方可以约定加班费计算基数,但上海部分案例认为不得约定加班费计算基数,而应当以法定正常工作时间工资为计算基数。

总体而言,在实务中各地对“包薪制工资”的态度不一致,关键分歧点在于是否可以约定加班费的计算基数,但可以达成一致的是在“包薪制工资”制度中,即使用人单位与劳动者就超时加班达成合意,用人单位也应当支付法定加班费。

(二)继续加班导致的人身损害

劳动者在超长时间内工作,对人身造成损害应当如何救济,检索相关案例后分析现状如下:

社会法主要从工伤角度进行救济。依照《工伤保险暂行条例》规定,工伤包括因工作遭受事故伤害或者患职业病。因此判断是否构成工伤,前提并非是因为超长时间加班,而是需要判断是否遭受了事故伤害或者职业病。如果满足《工伤保险条例》中认定工伤的情形,劳动者可以通过认定工伤的角度进行救济。这并非是私法权利层面的问题,在此不赘述。

如果劳动者因为超长加班造成了人身伤害,可以从民事侵权角度寻求救济。其中上海与北京均有案例支持。在上海某纺织品有限公司与李某某生命权纠纷、健康权纠纷、身体权纠纷⑥一案中,法院认为,用人单位安排劳动者连续工作近24小时,已远远超过每日延长工作时间不超过3小时的规定,中间虽有休息时间,但不足以证明能保障劳动者的身体健康,公司有过错,应承担相应责任。最终结合双方过错程度,用人单位承担60%的责任。在北京某印刷包装有限公司与闫某某侵权责任纠纷⑦一案中,法院认为劳动者入职之前身体健康,且并不存在高血压病、冠心病、血液系统等病史。工作强度高,工作压力大以及不健康的作息时间,是一般人均知晓的生活和医学常识问题。用人单位严重忽视对劳动者身体健康的保护,侵犯了劳动者的合法权益,应认定用人单位存在侵权行为且主观上存在过错。因用人单位存在侵权行为给劳动者造成损害,符合《侵权责任法》规定的侵权责任构成要件。从以上两个案件可以看出,北京与上海认定用人单位存在主观过错的法律依据,均为《劳动法》第四十一条规定。

(三)以拒绝加班为由辞退员工

当延长工作时间超过最高加班时数后,劳动者拒绝加班,用人单位是否可以以旷工为由,通过违反规章制度对劳动关系进行过错性解除。深圳与上海有相反的案例,深圳的案例明确支持劳动者有权拒绝加班,上海的案例认为这属于用人单位的企业自主权范畴,不认定为违法解除。

在深圳市中院审理的某公司与陈某某劳动争议一案⑧中,法院认为用人单位对劳动者安排的工作时间为12小时,尽管用人单位对8小时以外的时间均足额支付加班费,但其安排的加班时间已远超过了法定标准。劳动者有权拒绝加班并提出改善诉求。用人单位以未加班为由对劳动者进行警告处分并给予开除,无法律依据,属违法解除劳动关系。在刘某与某有限公司劳动争议一案⑨中,法院进一步明确法定标准的判断标准,即“劳动者当月累计加班时间已超过36小时,其有权拒绝加班”。因此即使用人单位与劳动者劳动合同约定的工作时间超出最高加班时数或者该工作时间已经成为惯例,劳动者仍有权进行拒绝。

但是在上海的相关案例中,却有相反的判断。在黄某某与上海某国际蔬菜有限公司劳动合同纠纷一案⑩中,法院认为劳动者在劳动关系存续期间,应当尊重用人单位依法行使的用工管理权,服从指挥和管理;以勤奋、谨慎的态度对待本职工作,按时保质地完成用人单位合理交付的工作任务。在本案中,劳动者没有合理充分的理由不服从安排。

(四)以拒绝加班为由辞职

如上所述,在上海劳动者拒绝加班将可能会被法院作出负面评价。一方面可能会认定用人单位系合法解除,另一方面可能会认定劳动者以拒绝加班为由辞职系劳动者单方解除劳动关系,而非被迫解除。在上海市二中院审理的王某某与上海某金属工业制造有限公司经济补偿金纠纷一案[11]中,法院认为对于用人单位安排的加班超过规定的行为,劳动者可以拒绝,亦可以提请劳动监察部门对单位予以处罚。但是超长的工作时间不足以证明用人单位存在违背劳动者意愿、强迫其冒险工作危及其人身安全的行为。

(五)超长工作时间合意效力裁审观点总结

通过以上检索发现,目前全国并没有关于约定超长工作时间效力判断的成文裁审规则规定。超时加班的合意违反了《劳动法》第四十一条关于加班时间界限的规定,但是通过实务中的案例来看,并非一概认为关于延长工作时间的约定无效。各地对于加班超出最高工作时间的合同效力判断不一,且即使是同一地方,难以一概而论判定合意是否有效。如对于超出法定最长加班时间,深圳有相关案例支持员工拒绝加班的权利,上海却有相关案例明确反对。单就上海而言,法院倾向认为用人单位的行为不构成 《劳动合同法》第三十八条中用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的劳动者即时解除劳动合同的情形,因此劳动者无权拒绝履行劳动合同、拒绝加班,否则用人单位可以认定劳动者不服从雇主管理,通过劳动者违反规章制度予以辞退。因此就解除劳动关系而言,双方关于超长工作时间的合意是有效的,可以约定排除《劳动法》第四十一条规定。但是从民事侵权角度,用人单位要求劳动者继续工作超过最高加班时数,可推定用人单位具有民法认定的主观过错,因此在这个角度用人单位要为该行为承担一定民事侵权责任。从这一角度看,劳动法与民法对于认定雇主具有过错的判断程度不同,加班时间达到最高加班时数,构成民法上的过错认定情形,而不构成劳动法上的过错认定情形。

总体而言,就超长工作时间的合意引起的工资支付、人身损害、拒绝加班、解除劳动关系在实务中没有统一的裁审规则,各自差异较大。劳动基准具有强制性,即当事人双方即便协商一致,也不能突破劳动基准规定的“底线”[2],而超时加班的合意恰恰违反了《劳动法》第四十一条劳动基准规定。但是在裁审以及实务操作中出现了大量的偏差,并没有像舆论一概而论认为关于超时工作约定无效,问题的原因在于劳动基准的范围与效力不清。

二、劳动基准的界定与效力

(一)劳动基准的概念界定

目前学界关于劳动基准的界定主要是基于“基准”与“标准”的范围展开辩论。

1.基准等同于标准

标准说认为劳动基准是“劳动标准”,依据劳动基准调整内容的视角不同,从法律规范、个别劳动关系以及劳动关系中的实体性权利三个调整内容,将劳动基准分为广义、中义、狭义[3],在内容上分别对应劳动法、劳动关系调整法以及劳动条件法。

2.基准不同于标准

非标准说认为劳动基准不同于劳动标准。劳动标准是一个比较宽泛的概念,包括国家法律规定的劳动基准、集体合同确立的企业劳动标准以及个人劳动合同约定的劳动标准。劳动基准的制定主体仅有国家,是指国家法律规定的用人单位必须保障劳动者享有的最低劳动条件和劳动待遇,具有法定、保底、强制和普遍遵守的特点[4]。

(二)劳动基准的效力分析

劳动基准的范畴就不同的研究目的有不同的价值,但本文认为,现有的学术观点无论是标准说还是非标准说,均认为劳动基准具有强制性。因此现有的观点并不能解释违反强制性规定后,合意并非全部无效的现象。综合以上观点以及裁审案例,本文认为,广义的劳动基准中包括劳动标准与狭义劳动基准。劳动标准类似于私法中的管理性强制性规定,而狭义劳动基准类似于私法中的效力性强制性规定。违反劳动基准不一定会导致合意无效,只有违反效力性强制性规定时才会产生无效的法律后果。同时劳动基准中的效力性强制性规定具有相对强制性规定特性,即用人单位与劳动者可以高于效力性强制性规定的标准进行合意约定,合意有效。

1.效力性强制性规定与管理性强制性规定

民法中法律、行政法规的强制性规定包括效力性规定和管理性规定,且只有当合意违反效力性规定才会被认定无效。效力性强制性规定以否定法律行为效力为目的,重点在于法律行为的价值;管理性强制性规定则以禁止其行为目的,重点在违反行为的事实价值。二者区别在于追求的目的不同,只有不确认违法行为无效就不能达到立法的目的规定,才属于效力性规定[5]。劳动法虽具有其独特性,但不可刻意切分其与一般合同法制度的相连性。“强制性规定”的二分法有利于增强劳动法的灵活度。劳动法是“市民法”活生生的展现[12],在市民生活发生转变的当下,劳动法应当有能力做出回应。因此这要求劳动法律规范不应当过于僵硬,应当留出适当的弹性空间,而这弹性空间就是雇主与雇员可以合意之处。在此框架下,《劳动法》第三十六条规定是管理性强制性规定,即使用人单位与劳动者合意超出该工作时间,约定仍然有效。《劳动法》第四十一条第二款是效力性强制性规定,双方不得合意排除。

2.相对强制性规定

相对强制性规定是从有利于劳动者的角度进行规范。即使用人单位与劳动者的合意约定违反了效力性强制性规范,需衡量其是否对弱势主体有利,才决定其为有效或无效[6]。对劳工不利者无效,对劳工有利者则为有效。

双方合意无效后处于何种法律状态,权利义务应当如何行使,又应当承担何种责任?解决这些问题,需要分析“996工作制”背后对超时加班的合意效力,理顺实务裁审逻辑,完善劳动法体系。

三、超时加班问题在私法层面的效力内容构建

《劳动法》第三十六条规定的标准工时制,目的在于规范工时制度的时间,为劳动者提供体面劳动的标准,创造一个适宜的生活环境。在该条件下,可以保障劳动者具有正常个人生活的时间,属于劳动标准。违反该条并非是对法律价值进行否定,因此属于管理性强制性规定,双方事先约定超出标准工时的工作时长并非必然无效。《劳动法》第四十一条关于最高加班时数规定,是基于法律保护劳动者健康权等基本人权的目的出发,保护法律尊重人权的价值体现。如果与劳动法的宗旨相悖,劳动者放弃权利的行为应当受到限制,这也是倾斜保护的体现,属于劳动基准规定。但如果最高加班时数约定有利于劳动者,则劳动者可以主张约定有效。这样既回应了学界关于劳动基准的强制性效力的共识,也贴合实务界中关于超时加班的认定。

(一)超时加班的拒绝权

1.拒绝提供劳动权

《劳动法》第四十一条法定最高加班时数规定为效力性管理性规定,双方约定的工作时间无效,不属于劳动者正常工作时间,即使劳动者与用人单位达成合意,劳动者仍然有权进行拒绝,且用人单位不得以此为由解除劳动合同。林嘉教授认为,劳动基准立法忽视了劳动者抗辩权保护的问题。劳动者一般只能向劳动行政部门检举控告基准违法行为立法并未赋予其拒绝用人单位劳动指示的抗辩权利[7]。只有在一些严重违反劳动保护法律的情况下,立法才允许劳动者拒绝提供劳动。但在本文框架下拒绝权问题便迎刃而解,适当扩大劳动者的拒绝权,无须等到严重违反劳动保护情形亦可行使。但是退而言之,如果劳动者与用人单位约定的延长工作时间没有超过最高加班时数,劳动者不得拒绝加班,同时用人单位有权认定其旷工。

2.无劳动合同解除权

本文不赞同劳动者可以以用人单位要求超长加班为由解除劳动关系。首先,该劳动者与用人单位之前就超长加班达成一定合意,因此用人单位的主观恶意并不大,基于诚实信用原则而言,不应当赋予劳动者解除劳动合同权利。其次,劳动者已经具备拒绝加班权,可以采取其他途径进行解决,从劳动关系稳定性而言,不应当通过解除劳动关系维护个人权益。再则,因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效,劳动者具有劳动合同解除权情形来讲,本文认为《劳动合同法》第二十七条规定劳动合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。因此劳动者不应当因超出法定最高加班时数部分合同约定的无效性,解除正常工作时间的劳动合同。

(二)超时加班的救济途径

1.过劳伤、过劳死的工伤救济

《人力资源社会保障部对十二届全国人大五次会议第8524号建议的答复》(人社建字〔2017〕141号)明确指出,《工伤保险条例》第十五条视同工伤的规定,实际上扩大了工伤保险的保障范围,一定程度上可以保障“过劳死”人员的权益,但应避免将各类突发疾病无限制地纳入到工伤保险保障范围内,从而影响工伤保险基本保障作用的发挥。过长劳动引发的更多的是生理性与心理上的损害进而引起职业性抑郁症等疾病,而这些在目前的职业病名录中并没有规定,导致很多因为过劳引发的生病或死亡在实务中难以被认定工伤。因此,应当在明确认定标准的基础上,尝试将因过劳引发的职业性疾病纳入职业病 (广义工伤)补偿救济范围[8],进一步完善我国的工伤保险体系。

2.民事侵权救济

即使用人单位与劳动者就超时加班达成协议,如果长期工作超过最高加班时数,用人单位仍有可能构成民事侵权。用人单位严重忽视对劳动者身体健康的保护,侵犯了劳动者的合法权益,应认定用人单位存在侵权行为且主观上存在过错。即使劳动者遭受伤害不属于工伤,但在劳动合同履行过程中,因用人单位存在侵权行为给劳动者造成损害,符合《侵权责任法》规定的侵权责任构成要件。这是保障劳动者休息权的重要表现。

(三)包薪制工资

即使劳动者对于超出最高加班时数后的工作要求具有拒绝权,但是当劳动者继续加班时,劳动者仍有权要求用人单位提供加班工资。但如果双方约定了包薪制工资,劳动者不得要求用人单位另行支付加班费。如上所述,包薪制工资的支付仅仅是模糊了《劳动法》第四十四条关于加班费计算基数的问题。目前法律并没有明确加班费的计算基数,因此不应当认定其违反了效力性强制性规定。

侯玲玲教授曾就包薪制工资效力做出明确的否定意见,其认为“包薪制工资”直接约定或推定将加班工资固定包含在实际工资中,从而正常工作时间工资随着加班时数变化而变化,以至于无法区分开正常工作时间工资和加班工资,与正常工作时间工资的相对固定性特点明显不符[9]。可见依照包薪制支付的工资并非违反效力性规定,仅仅是有违正常工作时间工资的固定性特点。本文认为,固定性并非是工资必不可少的属性,对于效力性规定来讲,关键需要区分该合意是否有损法的价值。包薪制并非否定《劳动法》第四十四条的计算比例,而是建立在满足第四十四条的基础上,折算的工资属于传统观念上的标准工时期间的工资,该工资并没有违反法定最低工资标准,因此并没有损害劳动者的生存权以及体面劳动的法之价值。

四、结语

一般来说,劳动者希望通过加班获得更高的收入,用人单位希望通过加班获得更高的收益,但劳动法还应当保障劳动者的人身健康,保障其休息权,因此就双方的合意不应超出最高工时基准的范畴,否则约定无效。但对于无效后一味依赖公法救济,并非是最佳之选,而是应当借助“合意”的力量,完善私法权利。对于无效部分,劳动者既可以拒绝履行,也可以选择继续履行,但用人单位也应当承担因超时加班产生的民事责任与社会法责任,即承担侵权责任以及工伤赔偿。劳动者权利也不应当无止境地扩大,当双方就最高加班时数达成合意时,劳动者不得主张被迫辞职。出于基本给付原则,劳动者提供超时劳动,理应获得相应报酬,但双方可以约定包薪制工资,因为包薪制工资本身并没有违反劳动基准规定。在此框架下既保障了劳动者的休息权,也平衡了双方利益。通过上述规定,将政府的干预成本维持在最低限度,不过度依赖公法的干预,以防止出现权力“寻租”现象[10]。通过劳动关系双方自治以确立共同认可的工时条件,将劳动基准转变为劳动合同内容[11],充分发挥合意的价值,使得劳动者与用人单位处于动态平衡状态。

注释

①参考《宁波市中级人民法院关于审理劳动争议案件若干疑难问题的解答(三)》。

②参考《北京市高级人民法院、北京市劳动争议仲裁委员会 〈关于劳动争议案件法律适用问题研讨会会议纪要〉》《重庆市高级人民法院关于审理劳动争议案件若干问题的指导意见》《天津法院劳动争议案件审理指南》《江苏省高级人民法院劳动争议案件审理指南(2010年)》《山东省高级人民法院、山东省劳动争议仲裁委员会、山东省劳动人事争议仲裁委员会关于适用〈中华人民共和国劳动争议调解仲裁法〉和〈中华人民共和国劳动合同法〉若干问题的意见》《浙江省劳动争议仲裁委员会关于印发 〈关于劳动争议案件处理若干问题的指导意见(试行)〉的通知》《深圳市中级人民法院关于审理劳动争议案件的裁判指引》《中山市中级人民法院关于审理劳动争议案件若干问题的参考意见》《惠州市中级人民法院、惠州市劳动人事争议仲裁委员会关于审理劳动争议案件若干问题的会议纪要(试行)》《泸州市中级人民法院关于审理劳动争议纠纷案件若干疑难问题解答》《宁波市中级人民法院关于审理劳动争议案件若干疑难问题的解答(三)》《齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁委员会 〈关于劳动争议案件裁审衔接若干问题的处理意见(一)〉》。

③参考案例(2019)沪01民终8413号。

④参考案例(2019)沪02民终7995号。

⑤参考案例(2018)沪0107民初22095号。

⑥参考案例(2019)沪02民终6914号。

⑦参考案例(2018)京03民申189号。

⑧参考案例(2014)深中法劳终字第4056号。

⑨参考案例(2016)粤0306民初第13154号。

⑩参考案例(2019)沪0116民初6993号。

[11]参考案例(2015)沪二中民三(民)终字第449号。

[12]该观点为台湾政治大学法学院林佳和副教授于2019年11月9日在华东师范大学举办的 “两岸劳动法研讨会”上的表述。