反思艺术介入乡村的公共性立场:以汉娜·阿伦特“公共领域”理论为视角(下)

2020-06-09李竹

三、重建艺术介入乡村的公共性立场

阿伦特揭示了理性主义所带来的价值虚无、社会对公私领域的遮蔽,从而对现代性进行了双重批判,旨在建构超越理性传统的政治哲学根基的新价值秩序。“公共领域”的思想,体现了阿伦特的历史焦虑和现实关怀,指向了一种政治思辨和逻辑理路。她通过发现人的复数性,建构了公共领域的开放性、差异性和平等性,提出了以积极的行动去消弭现代性带来的危机,以交往和沟通达成彼此的谅解,从而为“公共性”的建构提供了一套新的理论范式和现实路径。这一思想的提出,不仅对于20世纪中叶以来反思、批判极权主义具有现实的针对性,而且对于当下如何看待艺术介入乡村的公共实践,同样提供了价值判断的当代性意义。

1.建构多元化的公共领域

公共領域的形成,“面对面的互动”[10]非常重要。艺术介入乡村,不是简单地举办庆典,而是涉及历史认同、环境保护、民主理念、文化遗产、产业生计等价值取向和实作。在此,阿伦特所强调的“差异性”原则体现出了相当程度上的当代意义,毕竟“每个乡镇的长相都不一样,需要解决的问题也不一样”[11]。

日本在这方面可谓他山之石。越后妻有大地艺术节、濑户内国际艺术祭提出了“Creator In Residence”(CIR)[12]的概念,不同于“Artist In Residence”(AIR),CIR强调艺术家、设计师、建筑师和音乐家等不同创意人才结合地方特色,运用不同媒材、跨领域合作触发不同文化疆界,完成集体参与的互动性成果。越后妻有持续近20年的践行,认为艺术祭其实就是人与人之间“交流”和“对话”联结在地所成就的众人之作品,有别于艺术家的独创表现。北川富朗等人所从事的活动,“由艺术引领的地域再发现(历史、生活、环境、共同体和互助精神)”[13],思考艺术与土地的关系、发掘地区资源、空屋再生、活用废旧资源、跨界协作、公共设施的艺术化等议题,是一种从特定场域(Site-specific)到特定社区(Community-specific)的转变,勾连起公共领域、地方文化的认同与归属、社区意识与制度建设方面的关系。

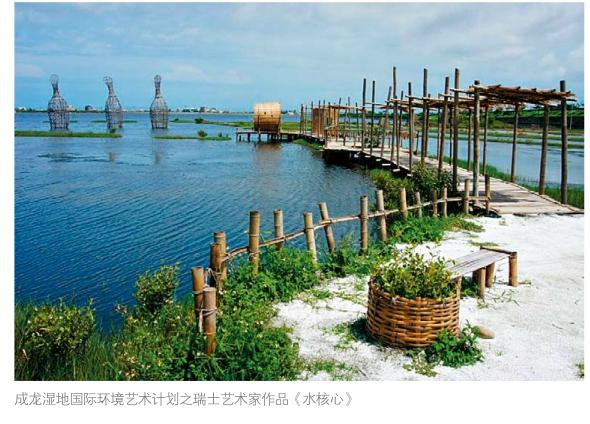

中国台湾近几年的艺术实践同样具有借鉴意义。云林西南角的口湖乡成龙村的“成龙湿地国际环境艺术计划”始于2009年,该地区由于长期遭受台风侵袭、海水倒灌,导致农田变成湿地。当地林业部门与观树教育基金会开始合作“成龙湿地社区学习参与计划”,希望透过社区环境教育及文化再造,从“无用、泡水的土地”中找出与地方共存永续的生计之道。该计划每年邀请国内外艺术家入驻成龙村20余天,以“儿童与艺术家的湿地礼赞”(2010年)、“儿童与艺术家梦想的绿色湿地”(2011年)等为主题,除了进行作品创作,也与居民互动,以更多元的视野去看待这里的地景和资源,无论对艺术家或对村民来说,都是认识土地的一个机会。同时还招募“志工”(即志愿者)作为艺术家和社区之间的沟通桥梁,这是保证该艺术计划运行流畅的重要机制。艺术季开始和结束时,会在村子的庙口举办“一家一菜”欢迎会和蚊子电影院,让有感的村民慢慢加入协办,让无感的村民逐渐习惯这个活动的存在。艺术季还与当地小学合作,以艺术实践课程的方式希望传递理念与价值[14]。

随着该项目的进行,村庄日益发生改变,当地的小学和艺术季形成了互利共生的关系,在与孩子、村民互动的过程中,艺术给予了孩子、村民对外沟通的契机,从交流学习当中,开始慢慢培养讨论社区议题的意愿。这里面除了艺术家,还有志工的角色也是值得深思的。志工之于艺术家,是了解当地文化的窗口,也是跟村子互动的媒介;志工之于村民,则是认识艺术实践的桥梁。

无论是日本的案例还是中国台湾的实践,都说明了介入性艺术当中,差异化的重要性。这种差异化,既来自作为个体本身的不同意见、不同观点、不同角度;也来自介入性艺术所在的不同地点、不同族群和不同文化。在介入性艺术当中秉持并尊重这一基本立足点,是此类艺术实践应当重视的问题。

2.主体的真正在场

公共领域当中的人,不是作为一个观看者,而是作为一个创造者,这是阿伦特“公共性”思想得以成立的前提。主体应该是复数的人,即一方面是平等和差异的个体,另一方则强调主体的在场。因为只有人真正的在场、参与,才能表达真实的意图,才能真切地交流,才能理性地沟通,才能在交往互动中建构公共领域。

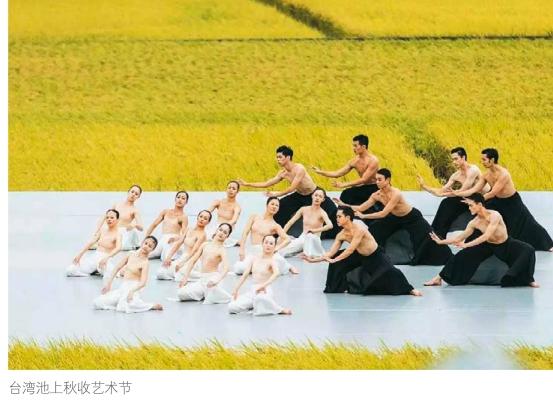

台湾的池上乡地处台东偏远山区,资源并不丰富,也没有什么支柱产业,年轻人外出打工,村子日渐空心化,留守老人、留守儿童问题突出。从2009年起,他们与台湾好基金会合作,创办池上秋收艺术节,将本地优质的有机农业与当代艺术结合,建起音乐馆,旧谷仓改造成美术馆,欢迎蒋勋等文艺名家驻村生活。自主性很强的当地人,一步步将本地的乡土优势发挥出来,“故乡的味道凝聚着你对故乡的认同”,在农业、艺术与教育的互动当中,乡村的深层社会结构得以重建,乡村特有的场所精神得以塑造,乡村自内而外的文化生态得以呈现。所以,正如梁漱溟对“农民自觉”的解释:“乡下人自己需要懂得乡村的事情要自己亲自去干,并且能团结大家合力齐心地去干,这件事情才更容易实现、有更多解决办法,乡村以外的人才能帮得上忙。”[15]

3.以公开的程序寻求共识的达成

阿伦特的“公共领域”理论,赋予“行动”以哲学的意义,认为行动以内在自我的思考判断与自我的语言显现超越了理性意识的绝对统摄,是重建“公共领域”的必由之路,唯有行动才能克服宏大叙事与价值虚无,才能确保主体的独立思考,才能凸显复数的人的差异性和卓异,才能通过沟通达成彼此理解。因此,行动本身所具备的“协商性”和“自由性”是推动建立公共性的重要路径。正如哈贝马斯在此基础上的进一步阐释:“交往范式奠定了互动参与者的完成行为式立场,互动参与者通过就世界中的事物达成沟通而把他们的行为协调起来。”[16]

而关于行动内外的张力问题,台湾学者杨弘任提出了“文化转译”(cultural translation)的理念,即不同兴趣取向的行动者之间,“相互以自己的语言,说出对方的兴趣”,亦即让着眼于“边界维系”(即对于自身的传统的维护)的行动力量与着眼于“社会改革”(即外来的介入)的行动力量之间,相互转译对方的行动兴趣,而仍在自身边界内形成边界中对外来刺激有意义的挪用与改变。这样的行动能克服内与外双重行动的可能矛盾,并将两者相互加乘的力量诱发出来[17]。

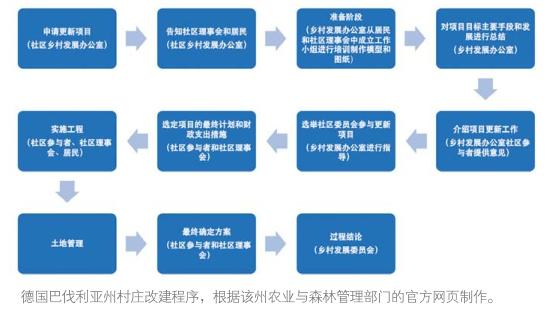

国外的案例在此方面值得借鉴。德国巴伐利亚州村庄改建过程有如下程序:申请—告知—准备—总结—更新—选举—选定—实施—管理—确定—结论[18]。整个过程全部由政府、社区居民以及参与者共同参与完成,正是在这种反复地协商和讨论当中,方案得以确立,在地村民的想法得以表达,最后村庄也能得到大家所认同的改造。并且,不同的村子方案不同,差异性也得以体现。

四、结语

值得注意的是:在以阿伦特的“公共领域”思想观照中国乡村艺术的介入行动时,要注重乡土中国的伦理性特征。著名人类学家彭兆荣先生认为,“中国基层的村落是一个以传统文化为基础的土地—宗族—村社”为架构的聚落单位[19],而这与公共领域所要求的“社区(community)—社会(society)”基础形成鲜明的对照。根据滕尼斯的《共同体与社会》以及美国社会学家帕克等人的研究,“社区”是基于血缘、亲缘、地缘之上的共同精神和持续性生活。并且,“community”的源头是古希腊的城邦制度,因此公共领域的实质是以“城市”为中心展开讨论的。但是传统中国的叙事语境中,“社”的本义是对土地的“祭祀”,与农耕文明相关,这种村社聚落的制度,与社区的基本单元有着不同的特性。那么,在不同的文化語境下来讨论乡村“公共性”立场的问题,是否是一种直接套用西方模式、全然不顾中国语境的生硬呢?

笔者认为:虽然中西方的文化传统截然不同,但是,我们应当看到文化的传播和概念的迁移作用。在全球化的今天,在中国乡村转型的当下,既要看到传统农耕文明的既有表述,又要看到乡村的日益变迁,如人员的流动性、血缘关系的解体、信仰空间的崩溃、宗族力量的弱化、村落与社区的混杂、市民/公民社会的整体性发展趋势等。面对这种“移动性”(mobility),无论是引入“公共领域”还是“公共性”加以讨论,都是一种合理的学术取向。

艺术介入乡村的实践,不同的项目之间有理念差异、有行动差异、有方法差异。但是,无论如何,它们已经在客观上形成了一个存在于公共空间的场域。以阿伦特的公共领域理论的现代性批判对此展开思考,并不是要建立一种统一明确的价值坐标(倘若如此,是与阿伦特的公共性思想背道而驰的),而是要倡导一种多元的差异的公共领域的建构;倡导人(乡民)的主体性从失语到表述、从遮蔽到显现;倡导积极有效的协商行动。虽然艺术不是万能的,艺术介入乡村也不能解决所有的问题,但艺术介入是一种对于乡村的局部干预、是一种价值导向,而当不同的文化被理解、不同的诉求被倾听、不同的话语被表达,新的社会关系将得以被再生产,新的社会结构也将得以被建构。如此,才能实现真正的乡村振兴。

注:李竹,上海大学上海美术学院博士研究生,四川美术学院教师。

注释:

[10] Vered Amit. Reconceptualizing Community.in Vered Amit. Realizing Community[M].London and New York: Routledge.2002.

[11] 刘悠翔.艺术家如何复兴台湾乡村.南方周末.2018年12月5日微信公众号推送。

[12] Creator In Residence (CIR):在艺术祭的春、夏、秋的展期期间,邀请10组创作者进驻,进行10天驻留创作,经由体验在地小豆岛之魅力,与小镇上的人们进行交流,不断累积、成就和展示地方特色。 http:// relational-tourism.jp/2013/archives/33.2019年1月20日访问。

[13] 北川富朗著.欧小林译.乡土再造之力——大地艺术节的10种创想[M].北京:清华大学出版社.2015.v。

[14] 该计划的详细情况参见赖彦如:“艺术”只是手段,“环境”和“社区”才是目标——参与2016成龙湿地国际环境艺术计划省思. https://eyesonplace. net/2016/08/12/3217/.2019年1月23日访问。

[15] 李爽.公共艺术介入新农村社区建设之可行性研究[D].江南大学硕士论文.2014,6。

[16] 于尔根·哈贝马斯著.曹卫东译.现代性的哲学话语[M].南京:译林出版社,2011(5):347。

[17] 杨弘任.社区如何动起来?黑珍珠之乡的派系、在地师傅与社区总体营造[M].台北:群学出版有限公司,2007:163。

[18] Bavarian Ministry of Agriculture and Forestry and Offices for Rural Development. Rural Development in Bavarian. Bavarian Ministry of Agriculture and Forestry .2006.转引自李爽.公共艺术介入新农村社区建设之可行性研究[D].[硕士论文].江苏:江南大学,2014,6:26。

[19] 彭兆荣,张进.“社区”的维度与限度[J].思想战线.2019.1:106-112。